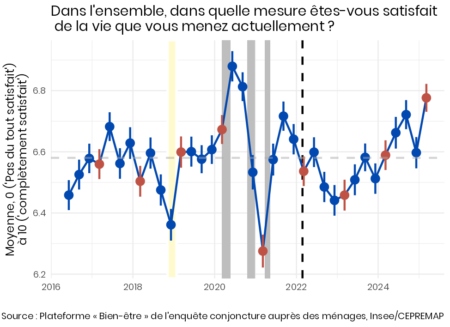

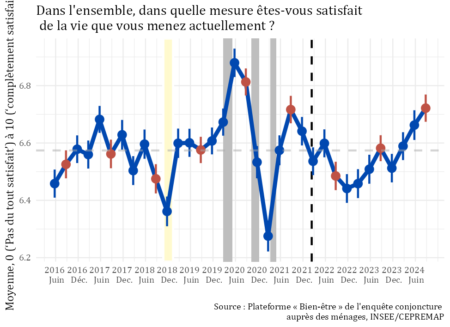

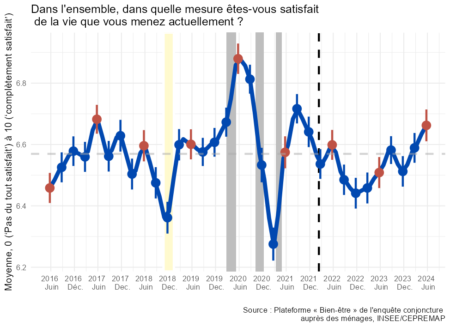

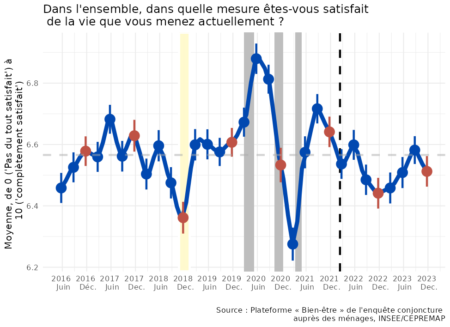

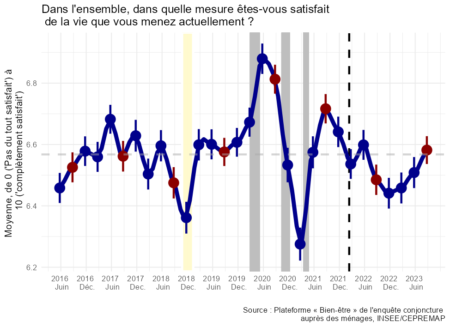

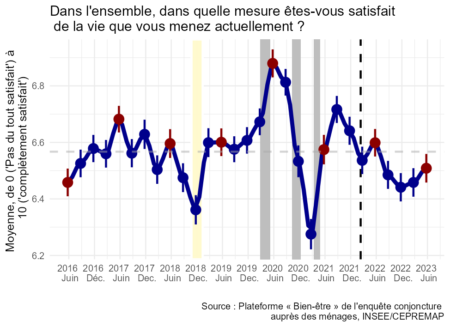

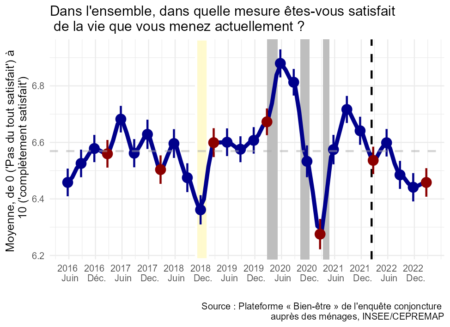

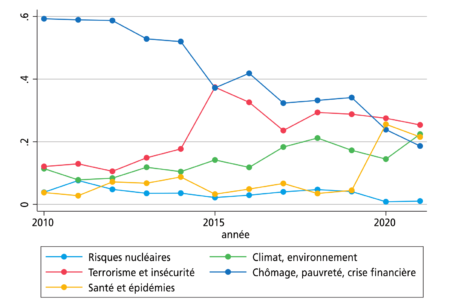

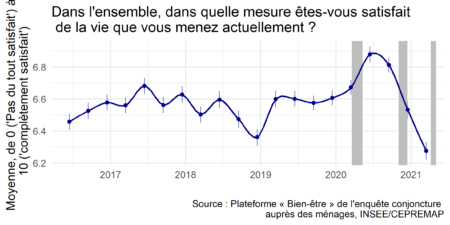

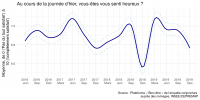

Face à l’épidémie de covid-19, le gouvernement français décide de placer le pays en confinement strict du 15 mars au 11 mai 2020. Pour la plupart des Français, le confinement est arrivé de manière inattendue, imposant de s’adapter très rapidement à une situation complètement inédite, chamboulant leur vie quotidienne, familiale et professionnelle.

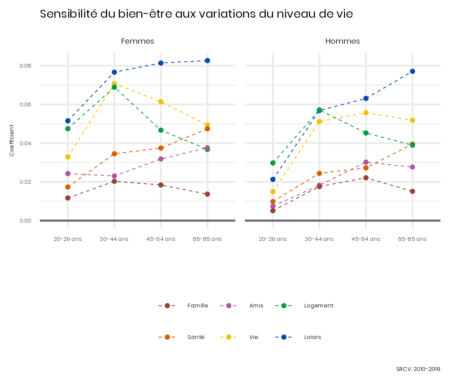

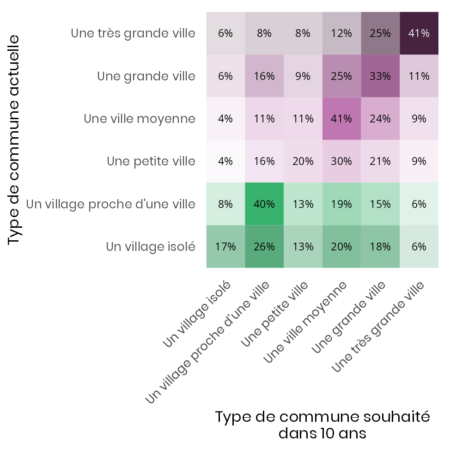

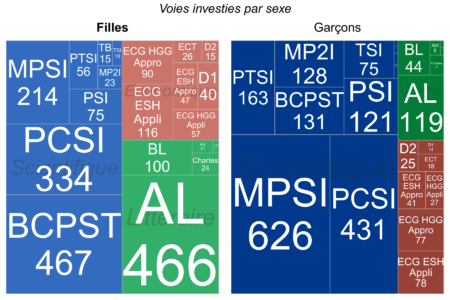

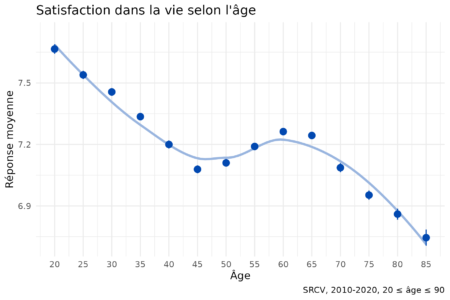

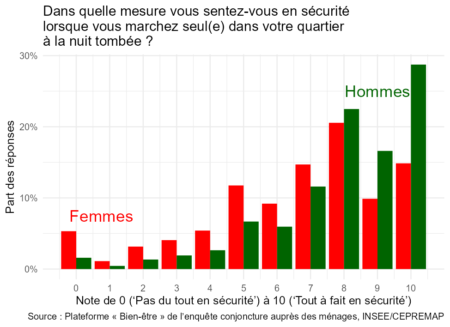

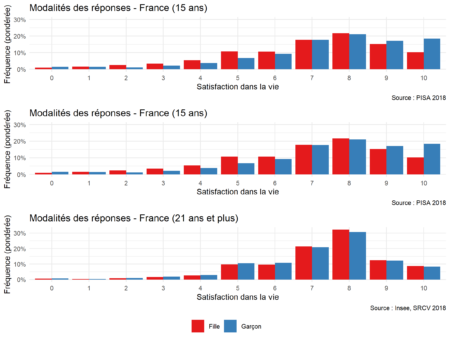

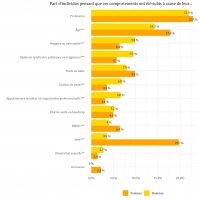

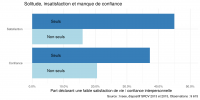

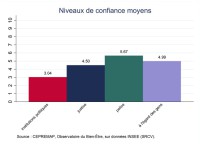

Les résultats de l’enquête Conditions de vie et aspirations réalisée par le Crédoc pendant le confinement, du 20 avril au 04 mai soulignent des vécus très différenciés. Les jeunes ont vécu plus difficilement la période que leurs aînés du fait de l’importance des liens sociaux dans leur constitution identitaire. Alors qu’en temps normal, les 15-24 ans sortent souvent de chez eux, notamment pour voir leurs amis, ils ont souffert de devoir y renoncer, malgré l’importance des liens sociaux dans leur constitution identitaire. Habitant souvent dans de petits espaces, ils ont vu leur vie rétrécie entre quatre murs ou ont choisi pour certains de retourner vivre dans leurs familles, ce qui n’a pas été sans provoquer quelques tensions.

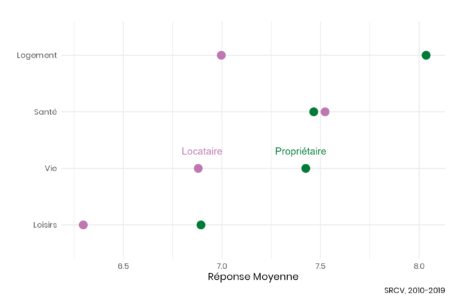

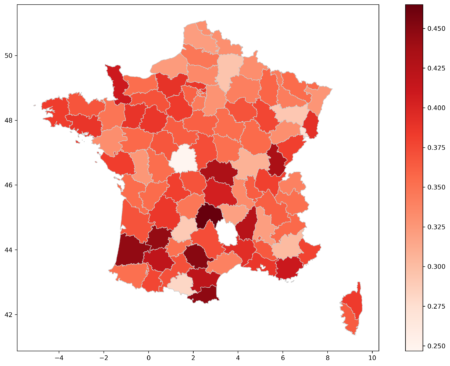

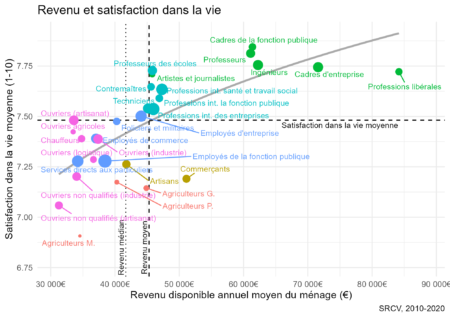

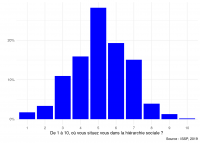

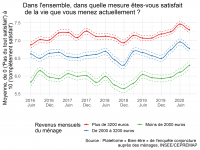

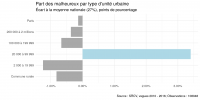

Les autres foyers habitant de petits logements, en liaison avec des ressources financières limitées (le logement étant le premier poste de dépenses des Français), ont également vécu difficilement la période. En revanche, au-delà des différences d’habitat, l’effet des différences de revenus a été – temporairement – gommé pendant la période.

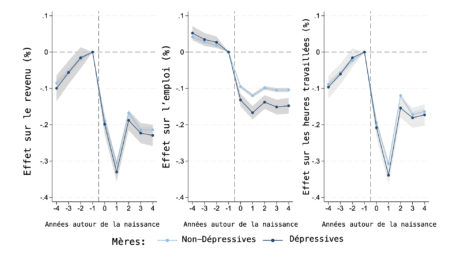

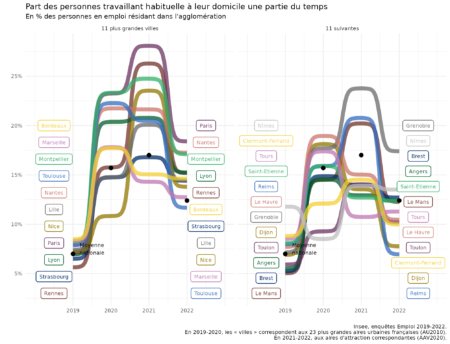

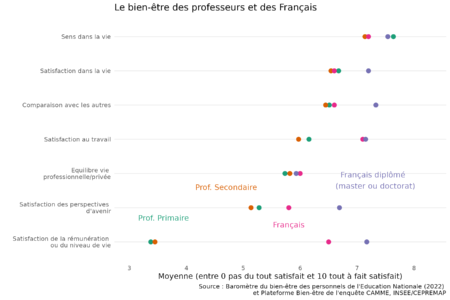

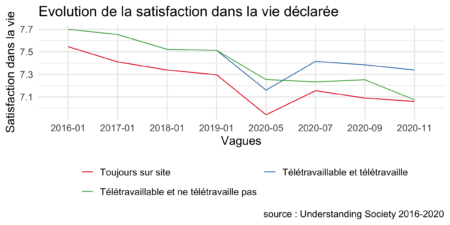

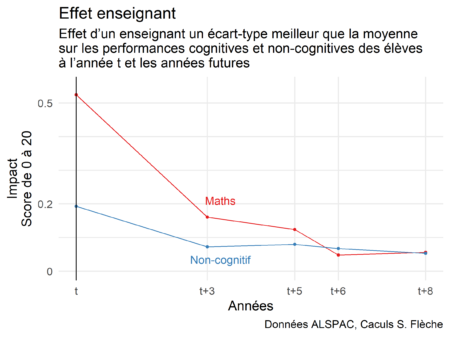

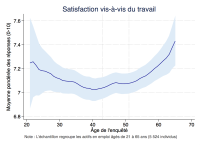

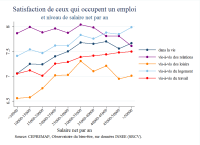

Chez les actifs, la découverte ou l’amplification du télétravail ont manifestement constitué une bonne surprise pour les personnes qui y ont eu accès, mais moins pour les personnes qui travaillaient habituellement à distance avant le confinement, qui se sont trouvées plus perturbées dans leurs habitudes.

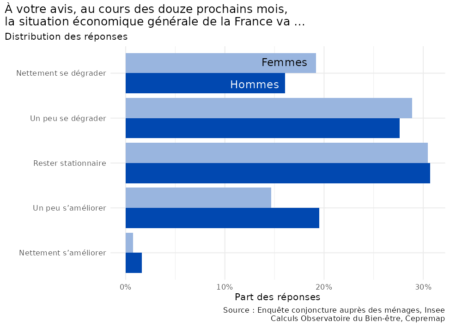

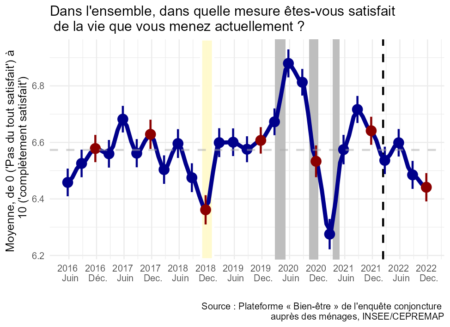

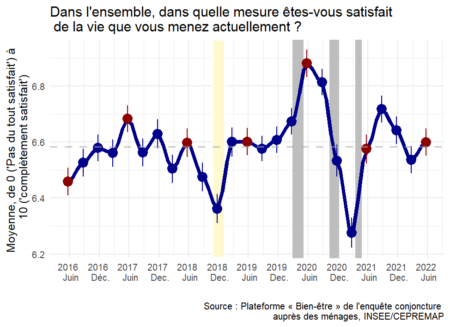

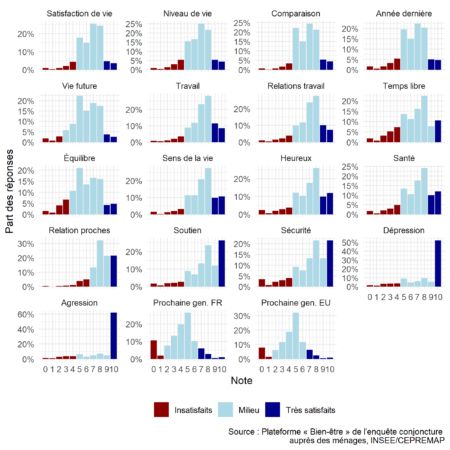

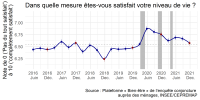

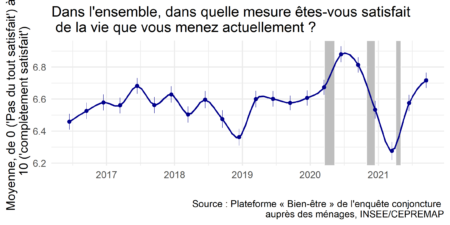

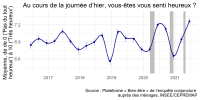

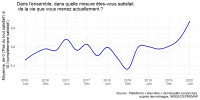

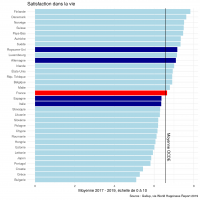

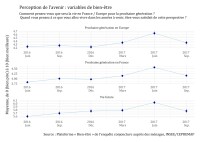

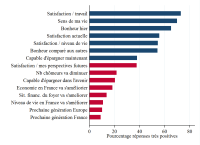

Le choc de la crise de la covid-19 a été tel que la plupart des Français ont revisité le regard qu’ils portaient sur leur vie, et réévaluent plus positivement ses différentes dimensions. Enfin, pour une partie importante de la population, le confinement a été une pause bien vécue, permettant de profiter davantage de ses proches, d’une vie calme et sécurisante.