En avril, l’INSEE a publié un panorama positionnant la France par rapport aux autres pays de l’Union européenne sur une vaste gamme d’indicateurs objectifs. Nous mettons ici ces indicateurs en regard de l’évaluation subjective de situation par les Français et par les habitants des autres pays de l’Europe ou de l’OCDE.

En balayant un vaste ensemble d’indicateurs, nous mettons à nouveau en évidence une forme de pessimisme et de mal-être français. Les évaluations que donnent les Français de leur situation sont presque toujours plus sombres que ce que voudrait le positionnement du pays sur des métriques objectives. Cet écart est révélateur des craintes comme des aspirations des Français. À bien des égards, la France est proche des moyennes européennes, souvent un peu en retrait dans les dimensions économiques par rapport à ses voisins du nord, l’Allemagne constituant un point de comparaison quasi-systématique, mais mieux situés que ses voisins du sud, Espagne et Italie en tête.

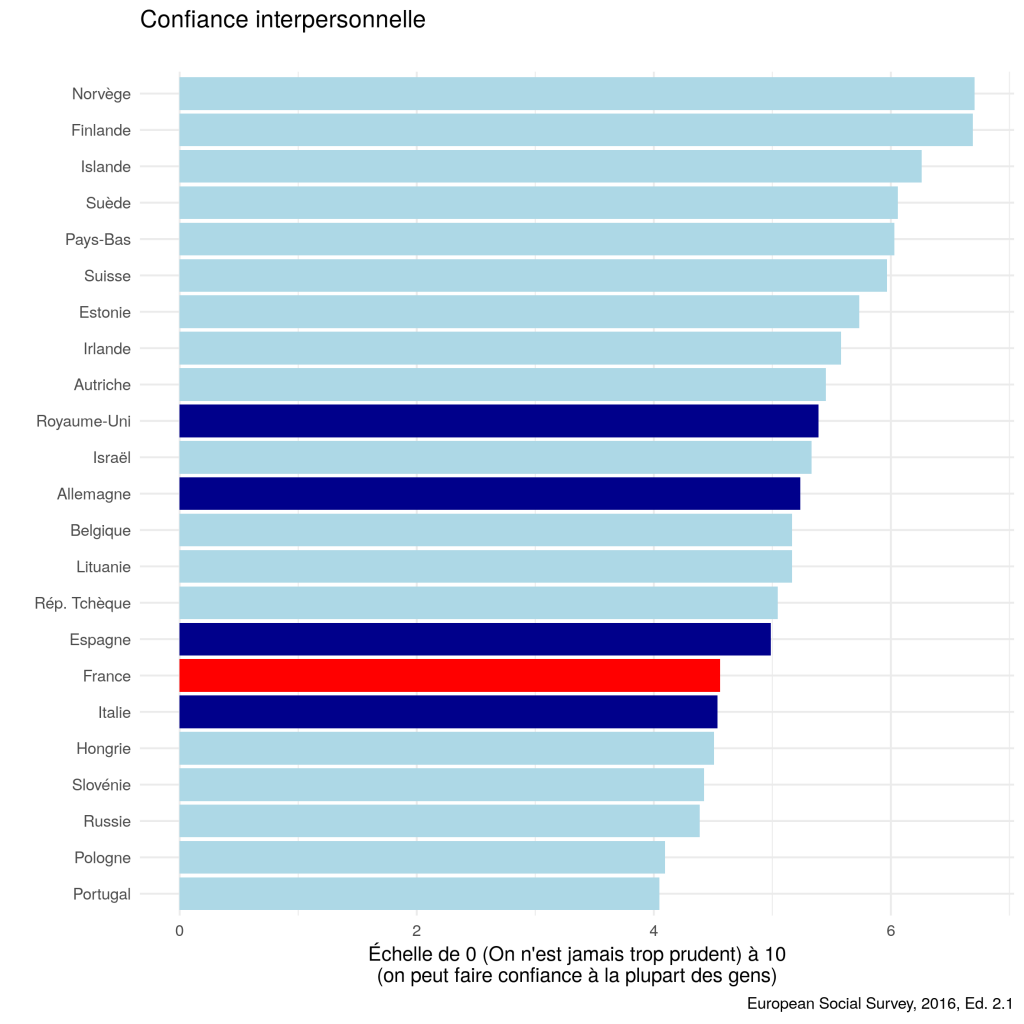

La faible dynamique de l’économie française depuis 2008 joue certainement un rôle dans le pessimisme des Français, qui ont l’impression de voir leur pays faire du sur-place, tandis que d’autres progressent ou rebondissent. Cependant, le phénomène touche aussi des dimensions à l’évolution plus lente, comme le sentiment d’être en bonne santé ou la confiance interpersonnelle.

Auteur :

Mathieu Perona, directeur exécutif de l’Observatoire du Bien-être du Cepremap

Introduction

Depuis cinq mois, la crise des Gilets jaunes a tourné la France sur elle-même, à la recherche d’explications de cette flambée de colère. Nous avons nous-mêmes contribué à cette entreprises par nos notes « Qui sont les Gilets jaunes et leurs soutiens »1 et « La France malheureuse »2. Il nous a paru temps de prendre un peu de recul, en examinant la situation de la France au regard d’autres pays, tantôt ceux de l’Union européenne, tantôt ceux de l’OCDE. Sur un grand nombre de dimensions objectives, le panorama de l’INSEE « La France dans l’Union européenne »3 brosse un portrait comparatif exhaustif de la place de la France par rapport au reste de l’Union. Nous proposons dans cette note de mettre en regard de tels éléments objectifs les évaluations subjectives que donnent de leur situation les habitants de ces pays.

De la confrontation de ces éléments émerge un écart, entre un contexte objectif généralement plutôt favorable de la France par rapport à ses voisins, et une évaluation subjective par les Français qui positionne souvent la France en milieu de tableau. Une partie de ce décalage s’explique par le fait que les évaluations subjectives sont dépendantes non seulement de la comparaison avec les autres, mais aussi des comparaisons dans le temps : le faible dynamisme de l’économie française sur la dernière décennie contraste avec des trajectoires post-crise de rebond plus marqué dans d’autres pays européens. Toutefois, nous observons également ce décalage sur des métriques à l’évolution plus lente, comme la sensation d’être en bonne santé, ou la confiance.

Cet exercice se rapproche, et partage de nombreuses données, avec l’index Comment va la vie (Better Life Index) de l’OCDE ainsi qu’avec la comparaison internationale réalisée par l’Office of National Statistics dans le cas du Royaume-Uni4.

Les sources de données que nous mobilisons pour cette note sont variées (voir les Annexes pour une description détaillée), et peuvent différer dans leur couverture géographique ou leur fréquence. Le groupe de pays servant de comparaison n’est donc pas nécessairement le même d’une dimension à l’autre, même si les pays de l’Union européenne en constituent systématiquement le cœur.

Bien-être subjectif

Comme dans notre Tableau de bord, nous envisageons ici le bien-être subjectif, mesuré au niveau des individus, sous les quatre composantes qui forment le socle des études et comparaisons internationales : la satisfaction dans la vie, le sentiment que la vie a du sens, le fait de se sentir heureux et la santé mentale.

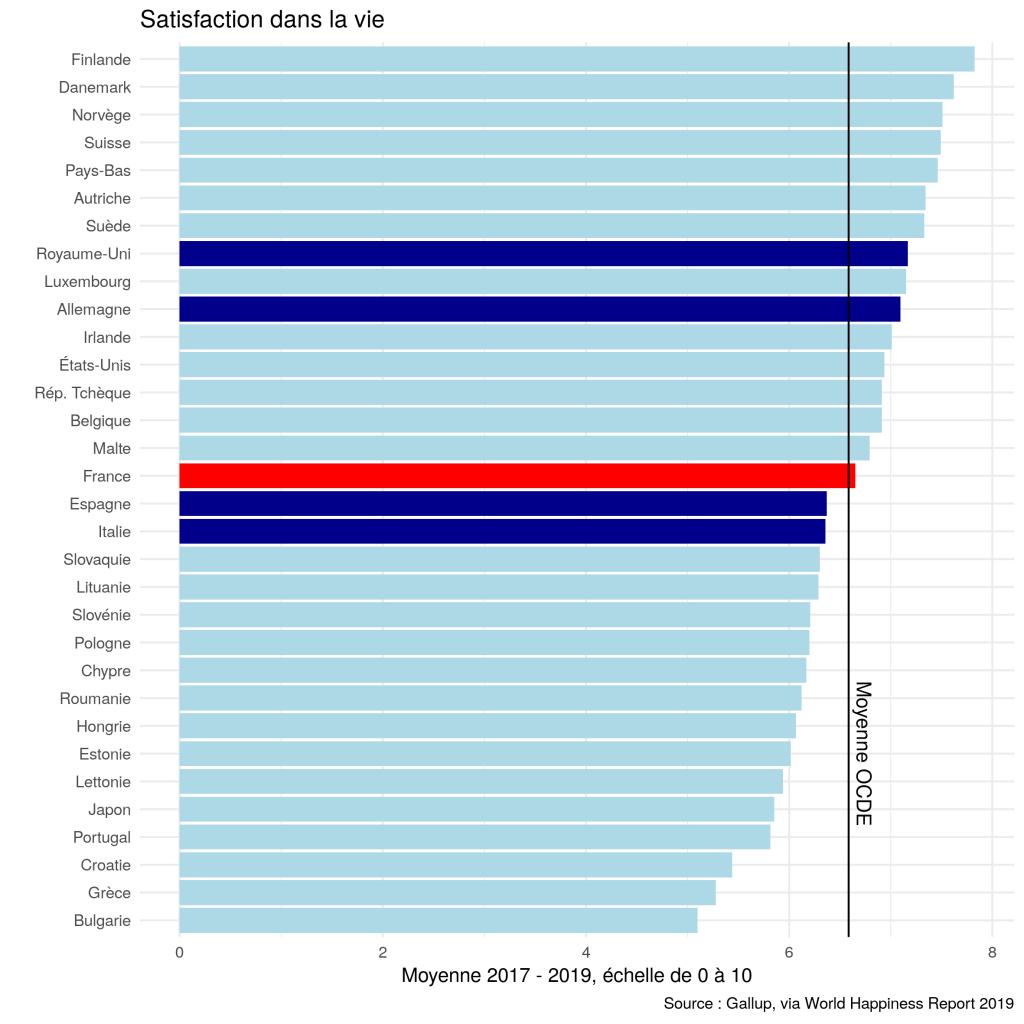

En termes de satisfaction dans la vie (Figure 1), nous positionnons la France par rapport aux autres pays de l’Union européenne, à laquelle nous avons ajouté les proches voisins que sont la Suisse et la Norvège, ainsi que les États-Unis et le Japon. La France est dans cette dimension proche de la moyenne5, en retrait par rapport aux pays du nord de l’Europe, mais au-dessus des pays du sud et de l’est.

Réalisée en 2016, la dernière vague en date de l’European quality of life survey trouvait que 77 % des Français interrogés étaient en accord avec l’idée que leur vie a du sens et évaluaient en moyenne leur sentiment de bonheur à 7,5 sur une échelle de 0 à 10. Dans ces deux dimensions, la France est à nouveau proche de la moyenne européenne (78 % et 7,4 respectivement). S’il n’y a pas de grand chamboulement, la hiérarchie des pays diffère cependant d’une mesure à l’autre. Par exemple, les Allemands sont en moyenne plus satisfaits de leur vie que les Français (score de 7,1), mais très proches en ce qui concerne le sentiment de sens de leur vie ou de bonheur.

Dans la même enquête, la santé mentale est évaluée par un score de 0 % à 100 %, construit sur cinq indicateurs (sensations d’être joyeux, calme, actif, reposé et intéressé). Selon ce baromètre, la France ressort avec un score de 66,5 %, supérieur à la moyenne européenne (64 %), et devant la Suède ou l’Allemagne.

La comparaison directe des niveaux de bien-être subjectif fait ainsi apparaître la France à un rang attendu, à la charnière entre les pays du nord d’une part, et ceux du sud et de l’est d’autre part.

Nos relations

Il existe une forte relation entre le bien-être individuel et la qualité de nos relations sociales. Très liées au mal-être, des relations sociales dégradées vont souvent de pair avec un sentiment de solitude plus prononcé, et l’impression d’un délitement du tissu social local.

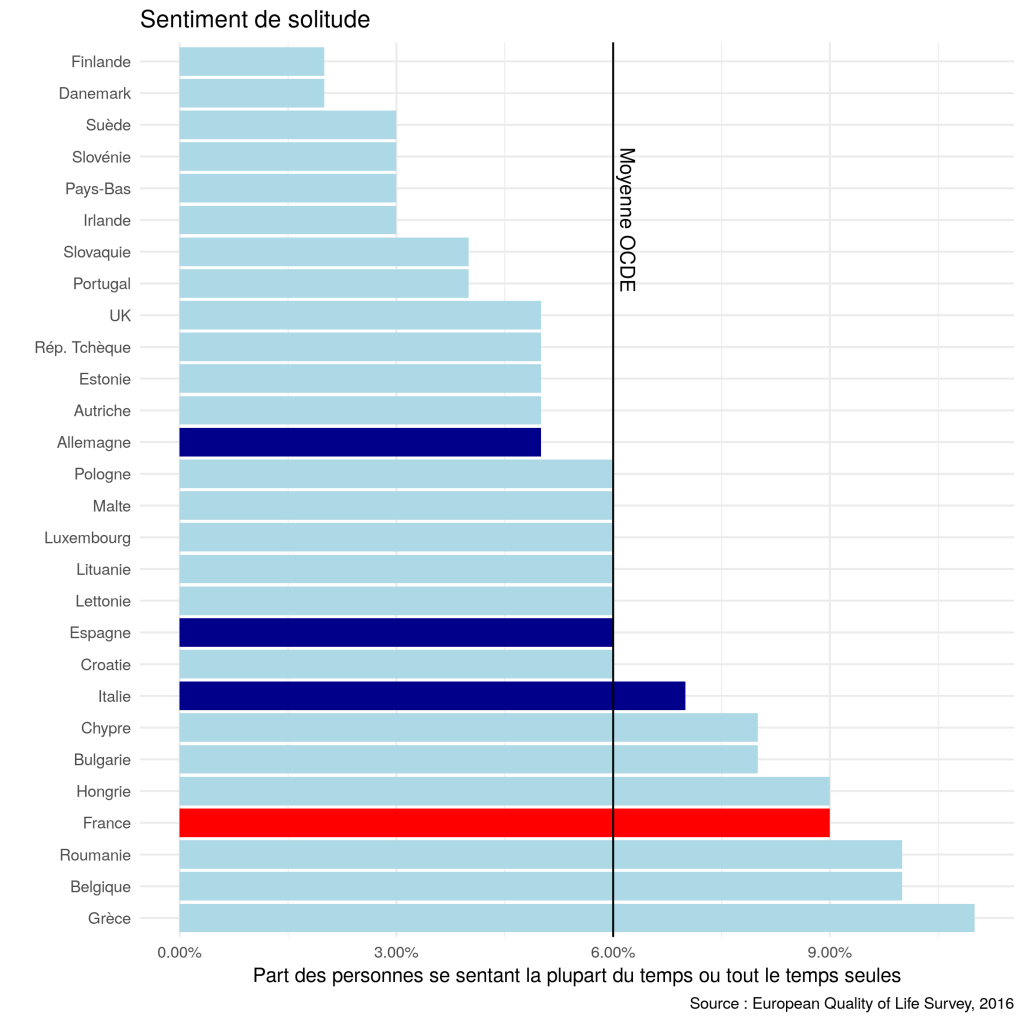

La France fait effectivement partie des cinq pays d’Europe ayant la plus forte proportion de répondants qui déclarent se sentir seuls tout le temps ou la plupart du temps (Figure 2)6. Contrairement aux représentations courantes, la solitude n’est pas un problème circonscrit aux personnes âgées, mais touche toutes les tranches d’âge et la plupart des milieux sociaux7. La prise de conscience des conséquences négatives de la solitude sur la santé physique et mentale a ainsi conduit le Royaume-Uni à en faire une mission au niveau d’un ministère – et ce alors que le sentiment de solitude y est comparable à la moyenne de l’OCDE, à 6 % de la population.

Parallèlement, 88 % des Français affirment avoir des proches (amis, famille) sur qui compter en cas de difficulté8 (moyenne OCDE : 89%), ce qui conforte l’image d’au moins un Français sur dix isolé des réseaux essentiels de sociabilité9.

Santé

Entre 2000 et 2016, l’espérance de vie en bonne santé à la naissance a progressé de trois ans en France selon l’Organisation mondiale de la Santé10. Un garçon né en 2016 vivra en moyenne en bonne santé jusqu’à 72 ans, et une fille jusqu’à 75 ans. La situation s’améliore aussi pour les seniors, qui peuvent espérer rester en bonne santé jusqu’à 80 ans en moyenne11, soit deux ans de plus qu’en l’an 2000.

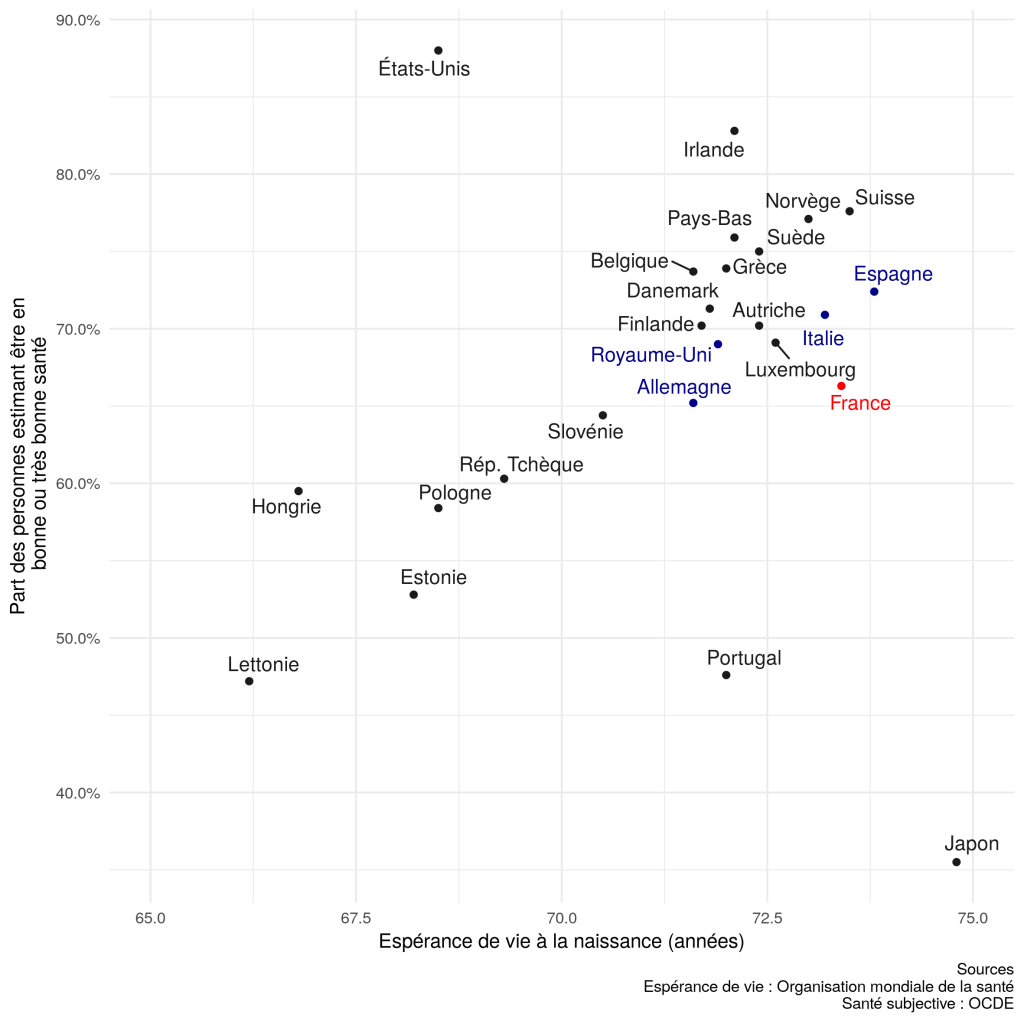

Selon les chiffres de l’OCDE12, deux tiers des Français estiment être en bonne ou en très bonne santé, une proportion confirmée par les enquêtes de l’INSEE, et globalement stable depuis 2010.

La Figure 3 illustre toutefois que cette appréciation comporte une très forte dimension culturelle. Alors que les États-Unis sont en bas du tableau en ce qui concerne l’espérance de vie en bonne santé (68,5 ans à la naissance), ils comptent la plus forte proportion de personnes se pensant en bonne ou en très bonne santé, et inversement pour le Japon. Sur ce plan, les Français ont une opinion un peu plus négative de leur santé que les autres pays européens à l’espérance de vie similaire.

En termes de santé mentale, l’Organisation Mondiale de la Santé13 estime que 4,8 % des Français souffrent de troubles dépressifs, et 6,2 % de troubles anxieux. Ces estimations placent la France parmi les pays de l’OCDE relativement peu touchés par la dépression, mais parmi les plus affectés par les troubles anxieux.

Activité

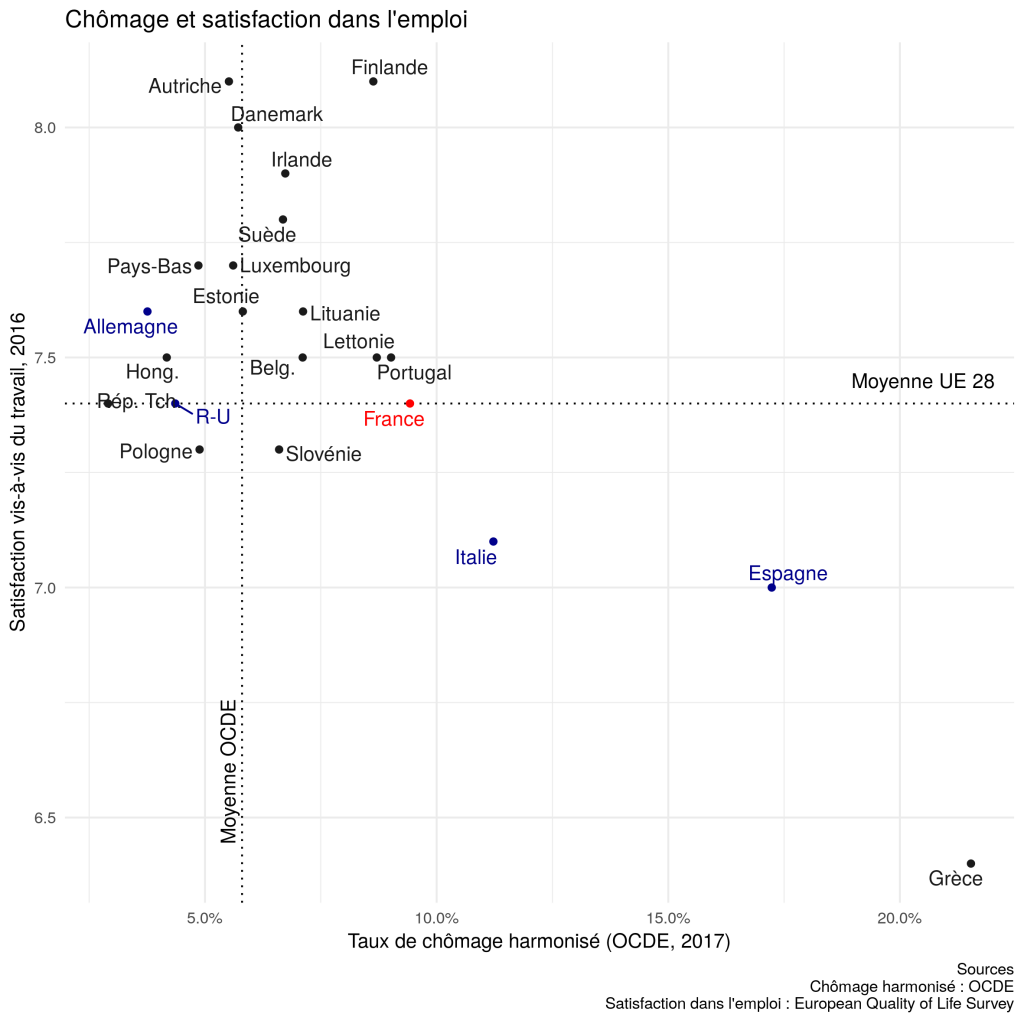

Nous avons montré dans de précédents travaux14 la place qu’occupait l’emploi dans le bien-être des Français. Avec un taux de chômage harmonisé (au sens de l’OCDE) à 9,4 %, la France fait partie des pays les plus touchés de l’Union Européenne.

Ce classement évolue relativement peu si on regarde, ainsi que le fait l’INSEE, le sous-emploi et le halo du chômage : la France se positionne en septième position de l’Union en termes de sous-utilisation de sa main-d’œuvre potentielle. Chypre, la Croatie et la Finlande viennent. s’intercaler entre la France et le trio Grèce, Espagne et Italie.

La relation entre taux de chômage, quelle qu’en soit la métrique, et satisfaction dans l’emploi15 n’est pas claire a priori. Un fort taux de chômage peut obliger des personnes à rester dans des emplois qui ne leur conviennent pas, tandis qu’un chômage faible dans un marché du travail peu protecteur peut conduire à prendre un emploi mal adapté en termes de qualification, de temps ou de localisation. Sur la Figure 4, on voit apparaître le premier effet en Espagne et en Italie, tandis que la France partage un niveau moyen de satisfaction au travail, mais équivalent à celui de pays dont le taux de chômage est nettement plus faible, comme le Royaume-Uni ou la République Tchèque.

En dépit des discours négatifs sur le recours aux travailleurs détachés, l’Eurobaromètre montre que 69 % des Français pensent que la possibilité offerte aux ressortissants de l’Union européenne de travailler en France est une bonne chose (moyenne européenne 72%)16.

En-dehors du travail, les Français sont 7 % à s’engager régulièrement dans des activités caritatives17, une proportion équivalente à la moyenne européenne. Ils sont 37 % à visiter régulièrement des musées, monuments ou sites historiques18, ce qui les place en septième position de l’Union. Avec 42 % des répondants19 pratiquant une activité physique assez régulièrement, la France fait un peu mieux que la moyenne européenne. Ell reste en retrait de pays comme le Danemark (63%) ou la Finlande (69%), mais fait beaucoup mieux que la Roumanie (19 %) ou la Bulgarie (16%).

Cadre de vie et logement

L’insécurité constitue une des préoccupations principales exprimées par les Français. Pour autant, ils sont pratiquement 70 % à dire se sentir en sécurité quand ils marchent seuls de nuit dans leur quartier20, un chiffre légèrement plus élevé que la moyenne européenne. Nous avons montré que cette proportion cache toutefois des disparités importantes en fonction du genre et des revenus des répondants21. Comme nous le montrions également, cette sensation n’est pas directement liée aux indicateurs objectifs de criminalité.

Parallèlement, et sans doute est-ce un reflet du faible niveau de confiance interpersonnelle en France22, seuls 60 % des Français se sentent proches des personnes vivant dans leur quartier, une proportion qui varie en Europe entre 54 % (Allemagne) et 83 % (Lettonie).

En termes de satisfaction vis-à-vis du logement, la France se situe dans la moyenne européenne, avec un score moyen de 7,6 sur une échelle de 0 à 10 (pour une moyenne de 7,7)23, devant les pays du sud de l’Europe, mais derrière ses voisins du nord et de l’est. Pourtant, le panorama de l’INSEE montre que la part de Français vivant dans des logements surpeuplés et inconfortables est inférieure à la moyenne européenne. De manière plus étonnante, la part des ménages propriétaires est basse en France, avec seulement trois à cinq pays de l’Union comptant une part plus faible24.

Revenu et niveau de vie

Le système social français demeure l’un des plus protecteurs d’Europe. D’après Eurostat, 13,3 % des Français vivaient en 2017 sous le seuil de pauvreté relative25, contre une moyenne européenne de 16,9 %, avec des taux supérieurs à 20 % en Italie, Espagne et Grèce, et de 16,1 % en Allemagne.

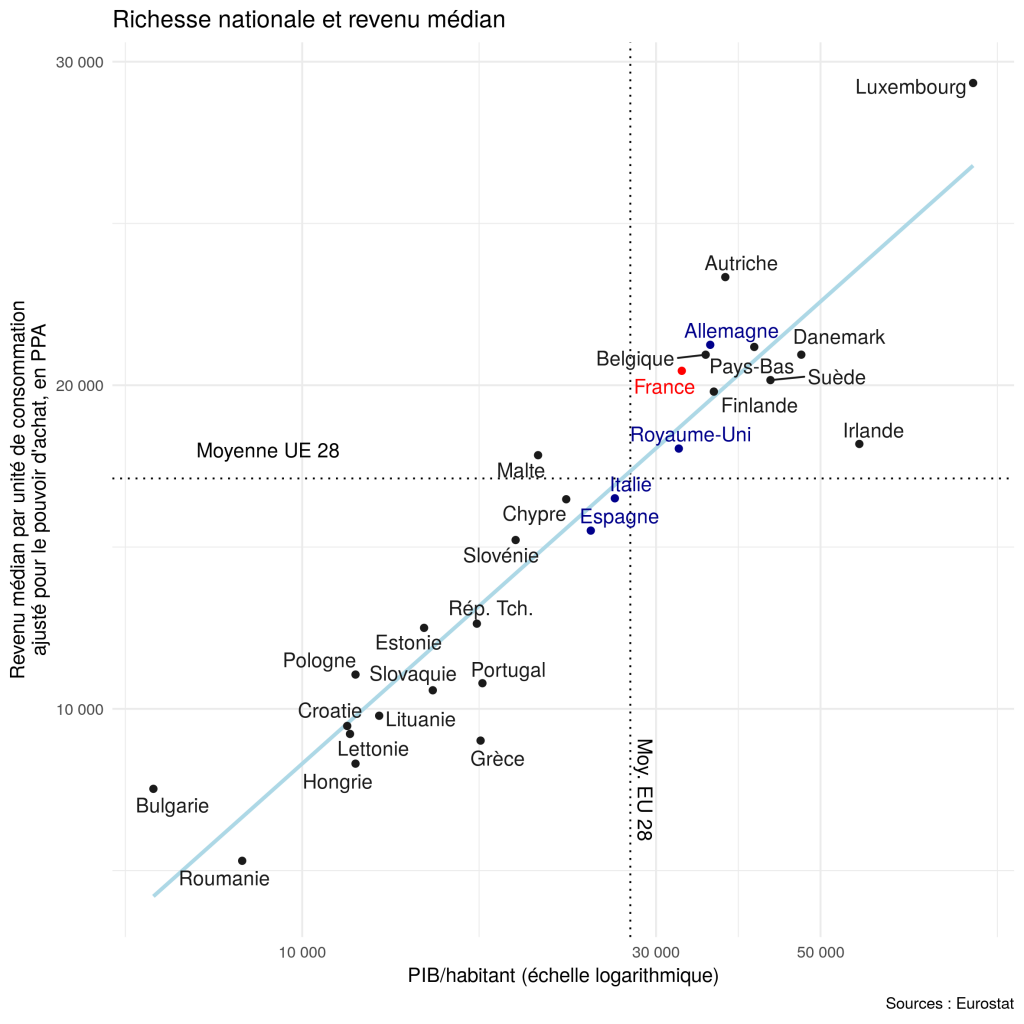

Le revenu médian ajusté du pouvoir d’achat est relativement élevé26, à la 6e place de l’Union, avec un revenu médian par unité de consommation27 de l’ordre de 20 000 €28, tandis que la France occupe la 13e place en termes de PIB par habitant. Comme le montre la Figure 5, le revenu médian en Europe se comporte comme un logarithme du PIB par habitant du pays29.

Le positionnement de la France au-dessus de la diagonale indique que le revenu médian y est supérieur à la relation moyenne entre richesse nationale et ce revenu médian. Il s’agit donc d’un pays, où, comparativement, une part plus importante de la richesse revient aux classes moyennes, par rapport au reste de l’Union.

Nous avons vu que de nombreux Français sont inquiets de leur situation financière. Selon les données Eurostat, ils étaient en 2017 un peu plus de 18 % à estimer avoir des difficulté à boucler leur budget30. Cette proportion plaçait la France en 11e position de l’Union, derrière des pays en majorité plus riches, et loin de la Grèce (77 %) ou de la Bulgarie (58 %). À l’autre extrémité toutefois, les Français n’étaient dans l’Eurobaromètre du printemps 201831 que 6 % à estimer que la situation financière de leur ménage était très bonne, contre une moyenne européenne de 12 %. Cette proportion est plus comparable à celles observées dans les pays de l’est et du sud de l’Europe qu’à nos voisins du nord.

Formation et compétences

L’enquête PIAAC de l’OCDE a mis en évidence depuis un certain temps les déficiences de la France en termes de compétences de sa force de travail. Le retard par rapport à la moyenne de l’OCDE est particulièrement marqué pour les générations les plus anciennes (55 – 65 ans) et pour les moins qualifiés, qui ont un accès restreint à la formation professionnelle. Or, dans la population française entre 24 et 65 ans, 21,6 % ont un diplôme qui ne dépasse pas le Brevet des collèges32, et sont donc particulièrement à risque. La dynamique actuelle ne va pas contribuer significativement à la réduction de cette proportion, puisque 20,7 % des jeunes de 20 à 24 ans33 ne sont ni en emploi, ni en cours d’études34. Au regard de la stratégie européenne « Éducation et formation », l’INSEE rappelle que la France a déjà atteint ses objectifs en termes de formation des adultes, de part des 30-34 ans diplômés du supérieur, de limitation des sorties précoces et d’enseignement pré-élémentaire, mais reste en retrait de ce qui est attendu d’elle en termes de compétences, qu’il s’agisse de compréhension de l’écrit, de mathématiques ou de culture scientifique.

Si la proportion de personnes d’âge actif et peu qualifiée est en ligne avec la moyenne de l’OCDE, cette dernière est fortement influencée par des pays où la généralisation du secondaire long et de l’enseignement supérieur a été tardive (Turquie, Mexique, Portugal, avec des taux supérieurs à 50%), mais aussi de l’autre côté par des pays où les études jusqu’au niveau baccalauréat sont la norme (seuls 0,5 % des Japonais ont arrêté avant). L’Allemagne fait significativement mieux en ce domaine, avec un taux de 13,5 %. Pour les jeunes actuels en revanche, le taux de jeunes sans occupation place la France dans les derniers rangs européens, derrière seulement la Grèce, l’Espagne et l’Italie, et avec un écart de 5 point par rapport à la moyenne de l’OCDE (15,6 %).

Confiance et institutions

Comme nous l’avons souligné dans des travaux antérieurs35, la France est un des pays européens où la confiance interpersonnelle est la plus faible, ainsi que l’illustre la Figure 636.

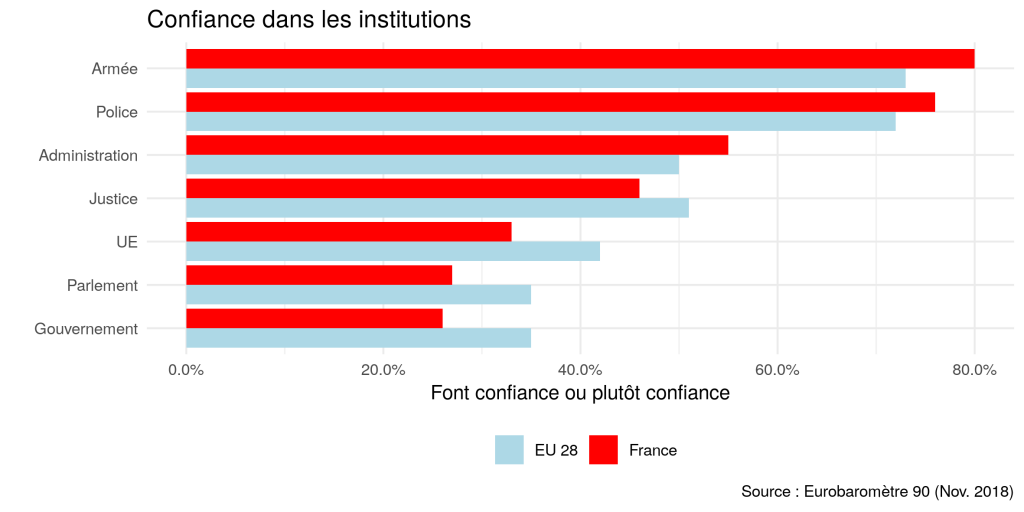

Cette défiance interpersonnelle ne se traduit cependant pas par une défiance particulière à l’égard des institutions37.

L’armée ou la police continuent de bénéficier de taux de confiance élevés (80 % pour la première), et plus de la moitié (55 %) des répondants à l’Eurobaromètre de novembre 2018 font confiance à l’administration publique, ce qui est mieux que la moyenne européenne. La confiance dans le système judiciaire est en revanche en retrait par rapport à la moyenne.

La période de collecte des opinions de cet Eurobaromètre explique en partie le très faible score de confiance dans le Parlement et dans le gouvernement – en novembre 2017, ces évaluations étaient plus proches de la moyenne européenne. L’Union européenne elle-même n’inspire pas beaucoup confiance, avec à peine un tiers des répondants qui lui accordent leur confiance, contre 42 % au niveau de l’UE dans son ensemble.

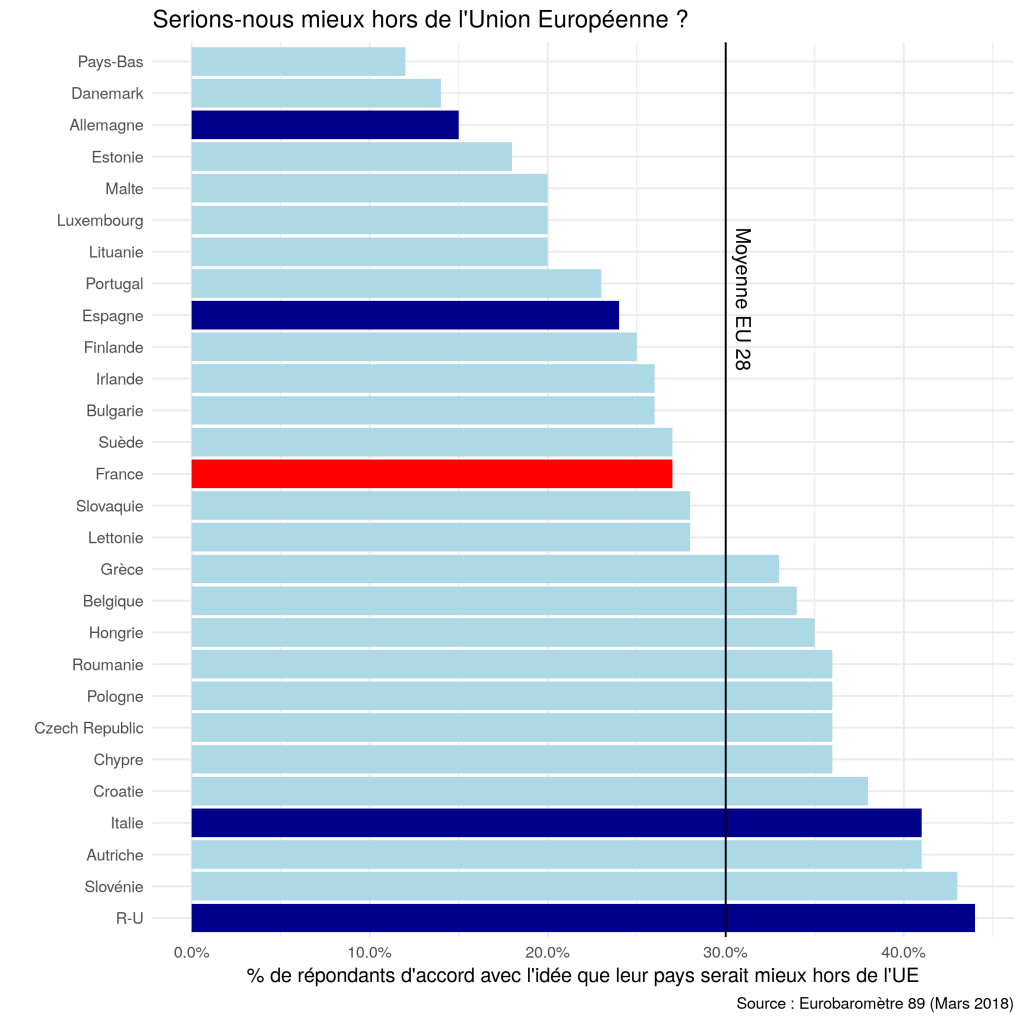

Pour autant, les opinions franchement eurosceptiques restent minoritaires en France. Seuls 27 % des Français interrogés pour l’Eurobaromètre de mars 201738 pensaient que la France serait dans une meilleur situation si elle sortait de l’Union (Figure 8). C’est moins que la moyenne européenne (30 %), et place la France en 13e position des pays où cette idée est la moins partagée.

Dans la même vague de l’Eurobaromètre, les Français n’étaient que 53 % à être satisfaits du fonctionnement de la démocratie dans leur pays[Eurobaromètre 89, question QA17a.], en-dessous d’une moyenne européenne à 56 %, mais qui cache des disparités importantes, puisque les réponses vont de 23 % (Grèce) à 90 % (Danemark).

Environnement

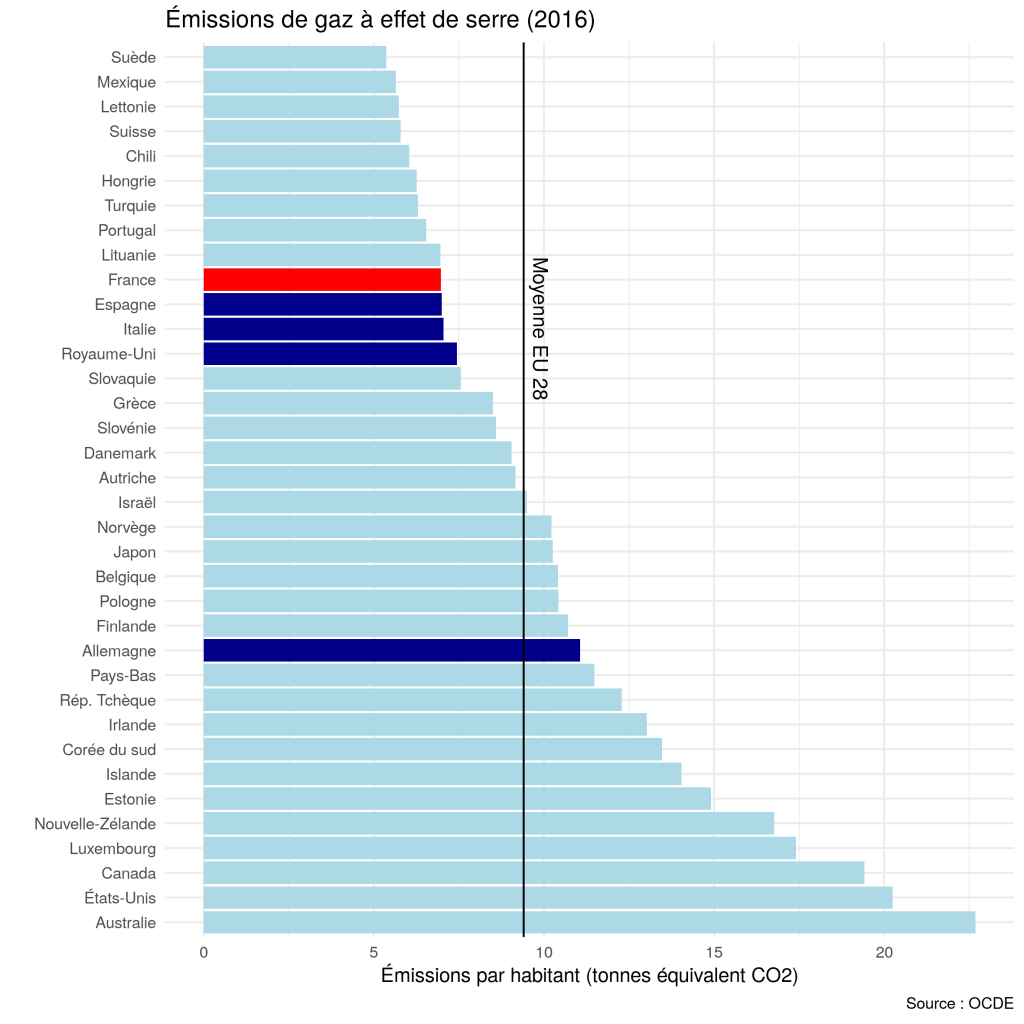

En termes d’environnement naturel, la France a classé plus du quart de son territoire en espaces protégés39, ce qui la place en bonne position parmi les pays européens. Dans le domaine des gaz à effet de serre, la France a émis 6,9 tonnes d’équivalent CO2 en 2016, moins que la moyenne européenne de 9,4 tonnes (Figure 9)40.

Par rapport à ses voisins, la plus faible intensité carbone de la France provient pour partie de la part du nucléaire dans ses sources d’énergie – un sujet dont on sait qu’il divise l’opinion publique. La part des énergies renouvelables (9,8 % en 2017) est pratiquement égale à la moyenne européenne (10,2 %).

Avec un taux de recyclage de 42 %, la France est également dans la moyenne européenne41.

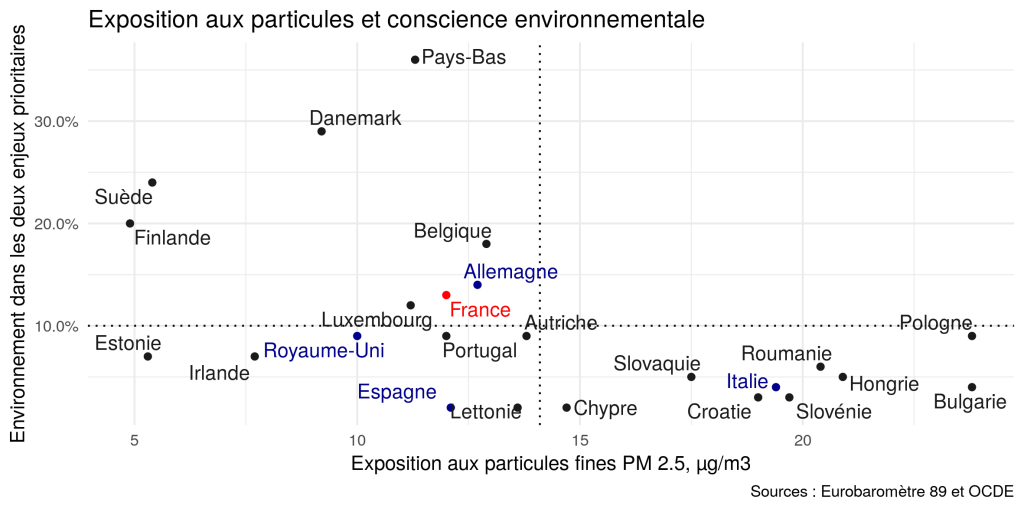

Avec 10 % des répondants à l’Eurobaromètre42 qui placent l’environnement parmi les deux principaux problèmes auxquels fait face leur pays, les Français sont en septième position en Europe, derrière les pays nordique, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne. Ce palmarès montre que la relation entre les émissions de gaz à effet de serre et la priorité donnée aux questions environnementales est assez faible.

Il en va de même si, plutôt que les gaz à effet de serre, on considère une pollution dont les effets sur la santé sont plus immédiats, les particules fines43 (Figure 10)44 : la part des répondants donnant la priorité aux questions environnementales est peu liée à l’exposition à ces particules.

L’exposition moyenne des Français aux particules fines est lègèrement en-dessous de la moyenne européenne, similaire à celle de l’Allemagne ou de l’Espagne.

Vision de l’avenir

Nous avons régulièrement relevé que les Français sont généralement peu optimistes, et que l’avenir leur apparaît plus souvent menaçant que plein de promesse. La comparaison avec les autres pays, au moyen de l’Eurobaromètre, confirme qu’il s’agit là d’un trait national fort. À la question « Avez-vous confiance en l’avenir ? »45, les Français sont à peine plus de la moitié (58 %) à répondre positivement, contre 69 % des Européens en moyenne, plaçant la France à la cinquième position des pays les plus pessimistes.

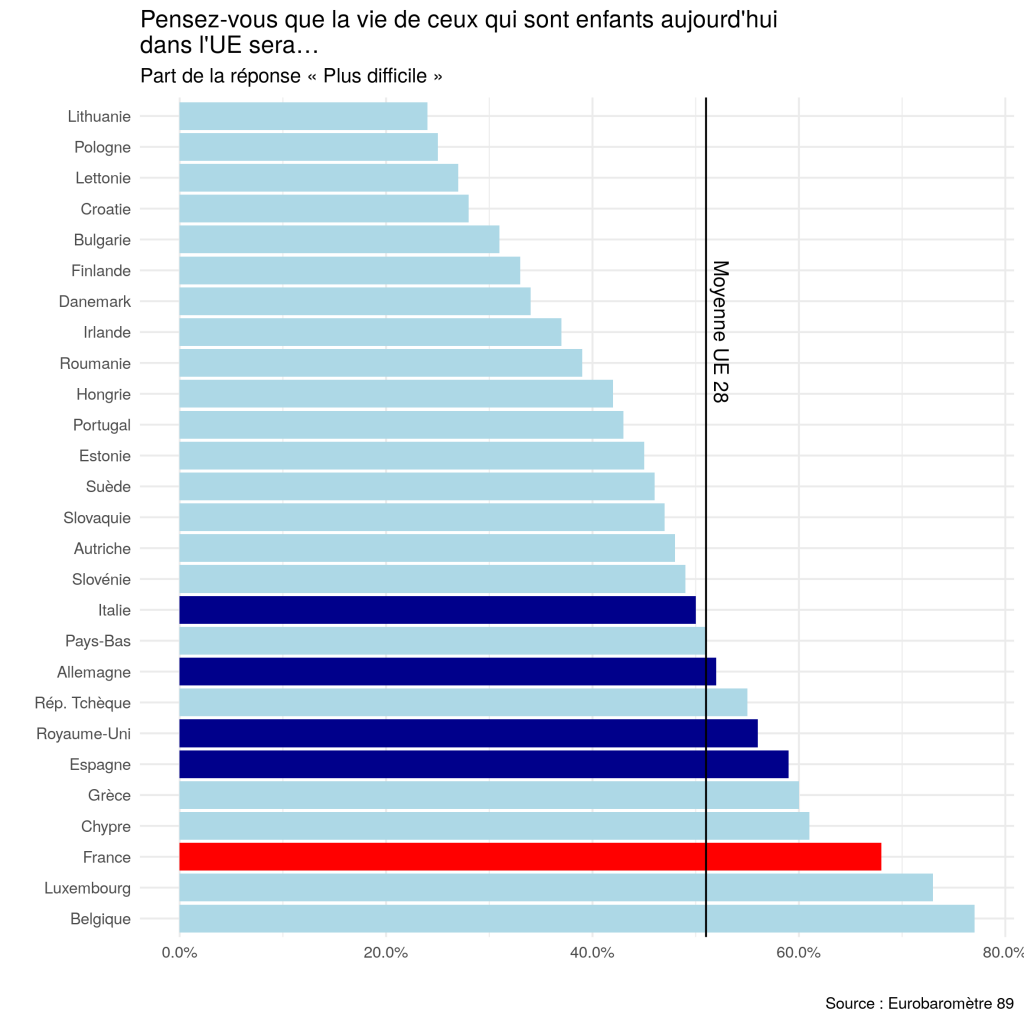

Les choses sont pires lorsqu’on leur demande comment sera la vie de ceux qui sont enfants aujourd’hui46. La France est le troisième pays le plus pessimiste sur ce point, avec 68 % de réponses « Plus difficile », contre 51 % au niveau européen (Figure 11).

Par rapport aux autres Européens, les Français se distinguent donc par une vision particulièrement sombre de l’avenir, qu’il s’agisse de leur avenir en général ou de l’avenir collectif des enfants d’aujourd’hui dans l’Union.

Enjeux politiques

Ce tour d’horizon, nécessairement incomplet, peint le portrait d’une France assez bien positionnée dans les métriques objectives comme l’espérance de vie ou les revenus, avec deux points faibles, le chômage et la part des personnes, jeunes compris, sans qualification. Sur les éléments subjectifs, l’appréciation des Français est souvent comparable à la moyenne européenne, en dépit donc d’une situation matérielle souvent plus favorable. Les Français expriment surtout une opinion particulièrement négative pour toutes les dimensions relevant du lien social, allant de la confiance interpersonnelle à la solitude, en passant par la confiance dans les institutions ou leur vision de l’avenir.

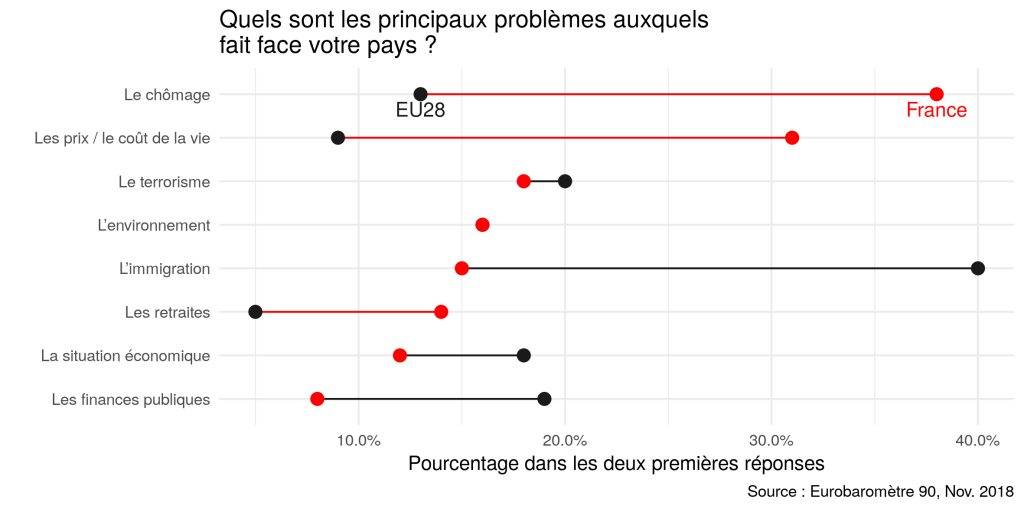

En mettant en première place des difficultés auxquelles fait face leur pays, les Français ont en novembre dernier47 (Figure 12) mis logiquement en premier la question du chômage, qui est effectivement un point faible du pays, et en deuxième le coût de la vie. Sur ces deux dimensions, ils sont beaucoup plus inquiets que la moyenne des européens. En revanche, l’immigration, principal sujet de préoccupation au niveau de l’Union, n’arrive qu’en cinquième position en France, derrière la menace terroriste et l’environnement.

Le questionnaire ne comprenant malheureusement pas de question directement relative à la confiance sociale, nous ne pouvons pas mesurer à quel point les Français sont conscients du déficit de confiance et de lien que nous observons dans ces comparaisons.

Annexes

Sources de données

Enquêtes européennes sur la qualité de vie (European Quality of Life Surveys)

Les Enquêtes européennes sur la qualité de vie sont conduites tous les quatre ans depuis 2003 (2016 est donc la dernière vague en date). Elles recueillent une information harmonisée sur les conditions de vie objectives de citoyens européens et et sur la perception qu’ils ont de leurs conditions de vie, de leur environnement proche et de leur vie en général. L’échantillon comprend entre 1 000 et 2 000 personnes par pays.

Eurobaromètre

L’Eurobaromètre est une enquête d’opinion conduite tous les six mois depuis 1973 pour le compte de la Commission européenne. Elle porte essentiellement sur l’opinion qu’ont les européens de l’Union, de son action et des enjeux, nationaux comme européens. Lors de chaque vague, l’enquête interroge approximativement 1 000 personnes dans chaque pays. Nous avons utilisé les vagues 89 (Mars 2018) et 90 (Novembre 2018) dans cette note.

Eurostat

Eurostat, une direction générale de la Commission européenne, est chargée de produire une information statistique officielle à l’échelle de l’Union européenne. Elle procède le plus souvent par harmonisation et agrégation des travaux menés par les instituts statistiques officiels des pays membres ou associés (l’INSEE en France). Pour cette note, nous avons utilisé le PIB/habitant (volume chaînés, base 2010) et le revenu médian en équivalent pouvoir d’achat.

European Social Survey

L’European Social Survey est une infrastructure de recherche européenne qui conduit tous les deux ans une enquête sur les attitudes, croyances, avis et comportements des européens. L’échantillon compte 800 personnes pour les pays de moins de 3 millions d’habitants, au moins 1 500 personnes par pays pour les autres. Dans les travaux relatifs au bien-être subjectif, l’ESS est souvent mobilisé car elle est une des rares enquêtes européennes harmonisées à poser des questions sur la confiance interpersonnelle (notre Figure 6).

Gallup World Poll

Le Gallup World Poll est une enquête conduite depuis 2005 par l’institut Gallup sur 160 pays, qui rassemblent plus de 99 % de la population adulte du monde. Il s’agit d’une enquête large, avec une centaine de questions communes et des modules spécifiques par pays ou zones géographiques. Dans la plupart des pays, environ un millier de personnes sont interrogées. Cette enquête est très largement utilisée dans les travaux réalisant des comparaisons internationales au-delà d’une zone géographique institutionnellement homogène, car c’est l’une des rares enquêtes a disposer d’une telle couverture. Elle sert en particulier de fondement au World Happiness Report, publié annuellement sous l’égide de l’ONU. L’accès aux données du Gallup World Poll est soumise à un abonnement, mais les agrégats utilisés dans le World Happiness Report sont en libre accès.

Organisation de coopération et de développement économiques

L’OCDE a succédé en 1960 à l’OECE, qui avait été créée pour assurer la mise en œuvre du Plan Marshall de reconstruction en Europe. L’OCDE joue aujourd’hui le rôle d’un institut d’études économiques portant sur un ensemble de pays développés caractérisés par une économie de marché et un fonctionnement démocratique. L’OCDE publie un vaste éventail de statistiques harmonisées permettant des comparaisons entre les pays membres.

Organisation Mondiale de la Santé

L’Organisation Mondiale de la Santé est une institution spécialisée de l’ONU. Parmi ses missions, son Observatoire mondial de la santé publie de nombreux jeux de données harmonisées au niveau mondial sur les sujets de santé. Nous en avons extrait l’espérance de vie en bonne santé utilisée dans la Figure 3.

Bibliographie

- Algan, Yann et Cahuc, Pierre, La Société de défiance : comment le modèle social français s’autodétruit, Paris, Rue d’Ulm et Cepremap, coll. Opuscules, no9, 2007

- Algan, Yann, Beasley, Elizabeth, Senik, Claudia, Les Français, le bonheur et l’argent, Paris, Rue d’Ulm et Cepremap, coll. Opuscules, no46, 2018

- Esther Raineau-Rispal et Mathieu Perona, « Les Femmes et le sentiment d’(in)sécurité », Observatoire du Bien-être du Cepremap , n°2018-04, 06 juin 2018.

- Fondation de France, Jeunes et sans amis : quand la solitude frappe les 15-30 ans, étude réalisée par le Credoc, Septembre 2017, https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/solitudes_jeunes_2017_rapport_complet.pdf

- INSEE, « La France dans l’Union Européenne, Édition 2019 », dir. Anne-Sophie Cousteaux, INSEE Références, 16 avril 2019

- Laura Leker, « Emploi et bien-être », Observatoire du Bien-être du Cepremap, n°2016-03, 20/06/2016

- ONS, « Measuring national well-being in the UK: international comparisons, 2019 », 06 Mars 2019

- What Works Wellbeing, « Loneliness », consulté le 2019-04-02, https://whatworkswellbeing.org/loneliness/

- Yann Algan, Elizabeth Beasley, Daniel Cohen, Martial Foucault, Madeleine Péron, « Qui sont les Gilets jaunes et leurs soutiens ? », Observatoire du Bien-être du CEPREMAP et CEVIPOF , n°2019-03, 14 Février 2019

- Mathieu Perona, « La France Malheureuse », Observatoire du Bien-être du CEPREMAP , n°2019-01, 14 Février 2019

- « La France dans l’Union européenne, Édition 2019 », dir. Anne-Sophie Cousteaux, INSEE Références, 16 avril 2019

- « Measuring national well-being in the UK: international comparisons, 2019 », ONS, 06 Mars 2019

- Nous considérons la moyenne 2017 – 2019 (données 2016 – 2018) afin de limiter l’effet des variations d’une année à l’autre. Les données proviennent du World Happiness Report, qui mobilise le Gallup World Poll.

- Question de l’European Social Survey. Vue détaillée sur le site d’Eurofound.

- On trouvera de nombreux éléments sur ce point dans le dossier du What Works Wellbeing « Loneliness ». La Fondation de France avance que 6 % des 15-30 ans souffrent d’isolement en France.

- Les données proviennnent du Gallup World Poll, question Quality of network support. Elles sont mises à disposition par l’OCDE qui les utilise dans la construction de son Better Life Index.

- Comme nous le rappelons dans la section sur les sources de données, les enquêtes utilisées portent essentiellement sur des ménages classiques. Elles excluent donc par construction certains publics fragiles (personnes sans domicile fixe, hébergement en foyer, etc.). Ces estimations constituent donc une borne basse de la part des personnes en situation d’isolement social.

- Espérance de vie en bonne santé (HALE), OMS.

- On considère ici l’espérance de vie en bonne santé conditionnellement au fait d’avoir atteint l’âge de 60 ans.

- Les données de santé subjectives sont agrégées par l’OCDE (table) à partir d’un ensemble d’enquêtes nationales. Pour l’Europe, la source est le dispositif EU-SILC tel que publié par Eurostat, série hlth_silc_01.

- Source des données : Rapport Depression and OtherCommon Mental Disorders Global Health Estimates.

- Laura Leker, « Emploi et bien-être », Observatoire du Bien-être du Cepremap, n°2016-03, 20/06/2016

- Mesurée par l’European Quality of Life Survey, vue détaillée.

- Eurobaromètre 89, question QB5.4.

- European Quality of Life Survey, vue détaillée.

- Eurobaromètre dédié no466, Cultural Heritage, 2017.

- Eurobaromètre dédié no472, Sport and physical activity, 2017.

- Données OCDE issues du Gallup World Poll, mises à disposition dans les indicateurs du Better Life Index.

- Voir notre note par Esther Rainea-Rispal et Mathieu Perona, « Les Femmes et le sentiment d’(in)sécurité », Observatoire du Bien-être du Cepremap , n°2018-04, 06 juin 2018.

- Voir Y. Algan et P. Cahuc, La Société de défiance, Rue d’Ulm et CEPREMAP

- European Quality of Life Survey, 2016, vue détaillée.

- Les données sont manquantes pour trois pays – Allemagne, Irlande et Suède – qu’il est donc impossible de positionner.

- Le seuil de pauvreté relative correspond à un revenu disponible (après impôts et prestations sociales) inférieur à 60 % du revenu médian du pays.

- Données Eurostat, issues du dispositif EU-SILC, série ilc_di03.

- Le revenu par unité de consommation correspond au revenu disponible, divisé par le nombre d’unités de consommation dans le ménage (une par adulte, 0,5 pour les enfants de plus de 14 ans, 0,3 pour les moins de 14 ans).

- Le revenu est ici exprimé dans une unité arbitraire reflétant les écarts de pouvoir d’achat entre pays.

- Données Eurostat, série sdg_08_10.

- Données Eurostat, issues du disposif EU-SILC, série ilc_mdes09.

- Eurobaromètre 89, question QA1a.5.

- OECD (2019), Adult education level (indicator).

- Séries OCDE, Education at a Glance.

- On utilise le concept de NEET (Not in Employement nor in Education or Training) afin de neutraliser partiellement les différences de structure dans les systèmes et les pratiques éducatives. Il s’agit de la proportion de jeunes qui ne sont pas inscrits dans des études, n’ont pas d’emploi et ne sont pas en apprentissage.

- Voir les Opuscules du Cepremap La Société de défiance et Les Français, le Bonheur et l’argent.

- European Social Survey, Round 8, Edition 2.1.

- Eurobaromètre 90, questions QA8a.3 à QA8a.6 et QA8a.8 à QA8a.10.

- Eurobaromètre 89, question QA18a.5

- Au sens des objectifs du millénaire des Nations-Unies.

- Données OCDE, série AIR_GHG.

- Source OCDE, série MUNW.

- Eurobaromètre 89, question QA3a.

- Ici, il s’agit des particules d’un diamètre inférieur à 2,5µm, dites PM 2,5, dont la toxicité pour la santé humaine est la mieux documentée.

- Données de l’European Environment Agency, série Eurostat sdg_11_50.

- Eurobaromètre 89 , question QD9.6.

- Eurobaromètre 89, question QF4.

- Eurobaromètre 90, question QA3a.