Les catégories socio-économiques et géographiques traditionnelles du vote s’avèrent insuffisantes pour expliquer la forte pénétration du vote frontiste parmi des couches de la population aussi disparates que les jeunes, la classe moyenne ou la France périphérique et péri-urbaine.

Leur point commun : le mal-être et le pessimisme, le vote Front National n’est plus celui des classes populaires mais des classes malheureuses. La France pessimiste vote FN, la France optimiste vote Macron.

Auteurs :

Yann Algan, doyen de l’École d’Affaires Publiques (EAP) et Professeur d’économie à Sciences Po.

Elizabeth Beasley, chercheuse à l’Observatoire du Bien-être du Cepremap

Martial Foucault, directeur du CEVIPOF.

Claudia Senik, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne et à l’Ecole d’économie de Paris.

Paul Vertier, doctorant en science économie, Département d’économie de SciencesPo, affilié au LIEPP

Pour expliquer le vote frontiste, nous soutenons ici qu’il faut prendre directement le pouls de la France qui gronde en mesurant le bien-être des citoyens. En croisant plusieurs sources de données sur des milliers d’électeurs, nous examinons dans cette note le lien entre bien-être subjectif et vote extrême. Le point commun aux électeurs frontistes est un niveau de mal-être déclaré et de pessimisme face à l’avenir beaucoup plus élevé par rapport à celui des électeurs des partis traditionnels. Le niveau de mal-être est un facteur aussi important que les facteurs sociodémographiques et économiques traditionnellement étudiés pour prédire le vote frontiste, et ce mal-être ne se réduit pas seulement à ces facteurs traditionnels. Une commune ayant 1 point de bien-être subjectif de plus qu’une autre réduit de 10 points de pourcentage son score FN à l’élection présidentielle de 2012.

La relation entre mal-être et vote frontiste s’explique principalement par la crise des aspirations. Après dix ans de crise, l’électorat du Front national est celui qui a perdu espoir dans son avenir et dans celui de ses enfants. La crise des aspirations gagne des électorats très divers, bien au-delà des classes populaires et des classes moyennes, et est renforcée par un fort sentiment de dégradation du lieu de résidence. Le vote FN n’est plus celui des classes populaires, mais des classes malheureuses et pessimistes. À l’inverse, E. Macron capte l’électorat optimiste.

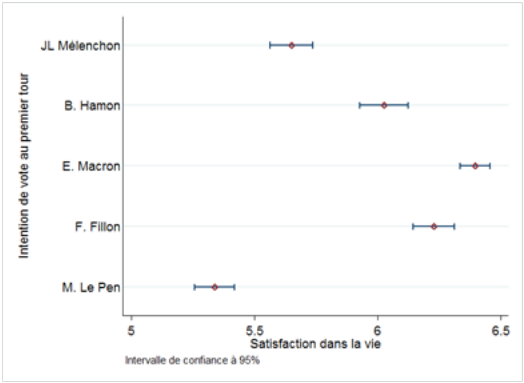

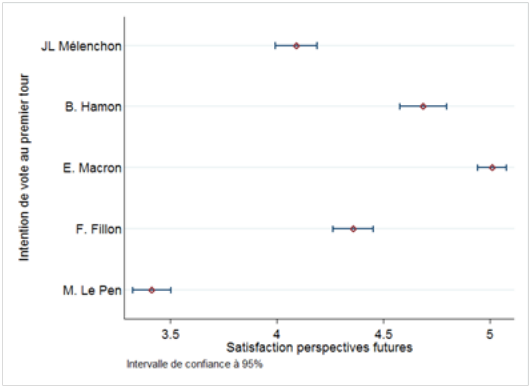

Mal-être et pessimisme : deux prédicteurs forts du vote FN

Nous exploitons les données de l’enquête électorale ENEF du CEVIPOF. En juillet 2016, plusieurs questions sur le bienêtre ont été ajoutées à cette enquête portant sur plus de 17 000 personnes. Les personnes interrogées sont invitées à indiquer leur niveau de satisfaction sur une échelle croissante de 0 à 10. Les graphiques en dessous comparent le niveau de satisfaction de vie et de satisfaction par rapport aux perspectives futures parmi les électeurs potentiels des cinq candidats favoris à l’élection présidentielle de 2017.

Les individus les moins satisfaits de leur vie actuelle et les plus pessimistes pour leur avenir expriment plus fortement une intention de vote en faveur de Marine Le Pen, puis pour Jean Luc Mélenchon. Les individus les plus satisfaits de leur vie actuelle et les plus optimistes ont davantage l’intention de voter Emmanuel Macron prioritairement, suivi de François Fillon et Benoît Hamon. Il existe un vrai clivage entre la France pessimiste, qui vote M. Le Pen, et la France optimiste, incarnée par le vote E. Macron.

Le rôle du bien-être est indépendant des caractéristiques sociodémographiques

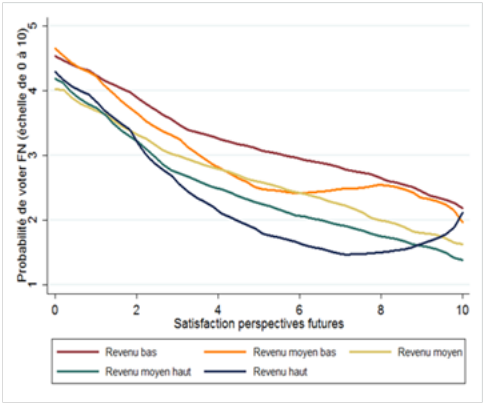

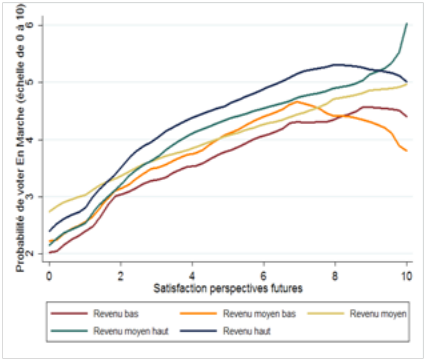

La prise en compte du bien-être continue à expliquer une grande partie du vote FN même lorsqu’on contrôle par les caractéristiques des individus. Le graphique de droite représente la relation entre la probabilité de vote déclarée, sur une échelle de 0 à 10, en faveur du Front National ou d’En Marche !, en fonction de leurs revenus.

La probabilité de voter en faveur du Front National est très élevée, de l’ordre de 45%, parmi les Français les plus pessimistes, et ce quel que soit le niveau de revenu. Les résultats sont similaires pour le statut en emploi et la catégorie socio-professionnelle. Que l’on dispose d’un revenu élevé ou bas, que l’on soit employé, chômeur ou retraité, que l’on soit ouvrier, employé ou cadre moyen, la probabilité de voter en faveur de M. Le Pen est de même ordre de grandeur et augmente avec le niveau de pessimisme.

A contrario, si on observe bien que l’intention de vote en faveur d’Emmanuel Macron est plus élevée chez les individus ayant des revenus élevés, elle diminue systématiquement avec le niveau de pessimisme, quels que soient les groupes concernés. Une fois encore, cette relation tient également pour le statut d’emploi et la catégorie socio-professionnelle.

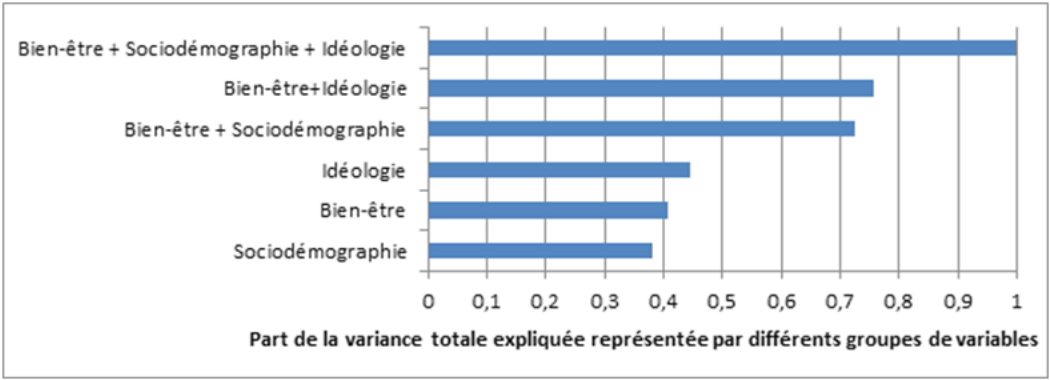

Quelle est la part du vote extrême qui peut être expliquée par le bien-être ?

Dans le graphique ci-dessous, nous évaluons la contribution de différents types de variables à l’explication des variations observées en termes de préférences pour le Front National (voir l’annexe pour description des variables et méthodologie). Considérés ensemble, le bien-être, l’idéologie et les caractéristiques sociodémographiques des individus expliquent près de 16% des variations observées de la probabilité de voter FN (variance expliquée de référence).

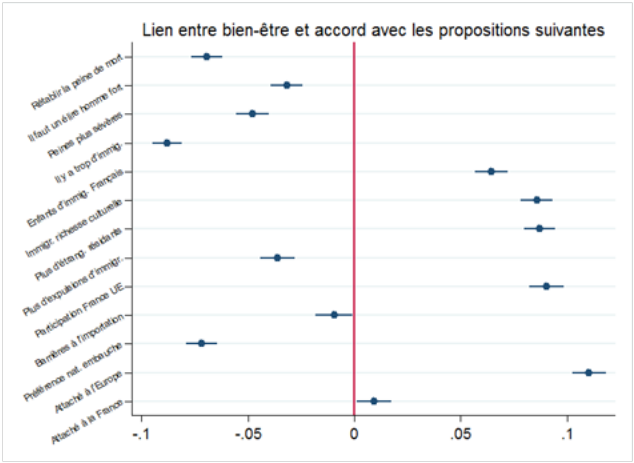

Si l’idéologie est la composante qui, considérée séparément, explique le plus le vote FN (représentant près de 45% de la variance expliquée de référence), le bien-être joue un rôle aussi important que les variables sociodémographiques (en représentant environ 40% de la variance expliquée de référence). Par ailleurs, le bien-être ne se recoupe qu’imparfaitement avec les caractéristiques sociodémographiques de l’individu et son socle idéologique : si l’on combine simultanément le bien-être et l’un ou autre de ces variables, la variance expliquée est très proche de la valeur qu’elle aurait prise si les groupes de variables n’étaient pas corrélés (elle ne lui est inférieure que de 10% dans chacun des deux cas). Par ailleurs, comme nous le montrons en annexe, le bien-être est fortement corrélé aux valeurs défendues par le Front National.

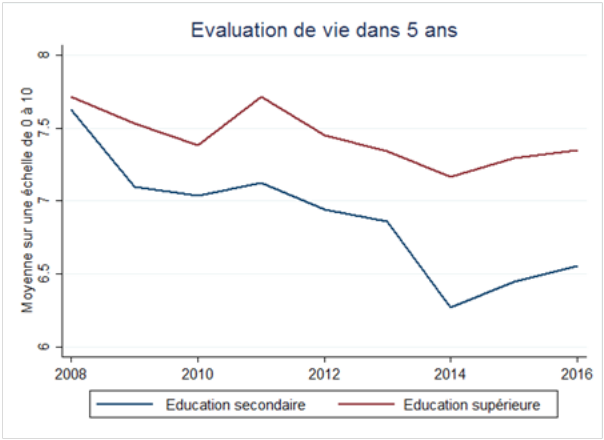

La crise économique, le rôle des aspirations et de l’éducation

Une première explication potentielle du lien entre mal-être et vote FN peut se trouver dans les conséquences de la crise économique qui a démarré en 2008-2009, notamment auprès des individus les moins diplômés. Le graphique à droite, issu de l’enquête Gallup, suggère ainsi que suite à la crise financière, une nette divergence dans l’évaluation de vie à 5 ans s’est opérée entre les aspirations des individus disposant d’une éducation secondaire et ceux disposant d’un diplôme du supérieur, à partir d’un niveau sensiblement identique en 2008. Quelles sont les conséquences de cela sur le vote en faveur du Front national ?

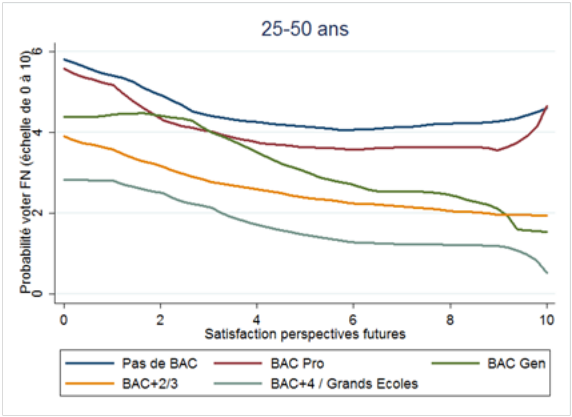

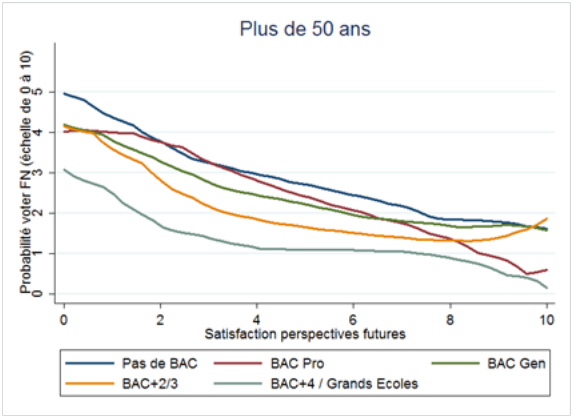

Dans les graphiques ci-dessous, nous observons non seulement que la probabilité de voter FN diminue avec le niveau d’éducation, mais qu’elle augmente avec le niveau de pessimisme quel que soit le niveau d’éducation. Il existe cependant une importante différence générationnelle : chez les plus jeunes, les différences de niveau d’éducation semblent expliquer une part bien plus importante des différences de probabilité de vote, qui décroît beaucoup plus lentement avec le niveau d’optimisme quel que soit le niveau d’éducation.

Cela souligne donc le rôle primordial de l’éducation, qui a un rôle protecteur vis-à-vis de l’avenir au-delà de son simple effet sur le revenu. En revanche, parmi les + de 50 ans les plus pessimistes, la probabilité de voter FN est identique quel que soit le niveau d’éducation, sans doute car l’essentiel de leur vie active est derrière eux. Ceux sont donc les aspirations qui jouent un rôle essentiel dans les préférences politiques.

La perception d’un environnement dégradé

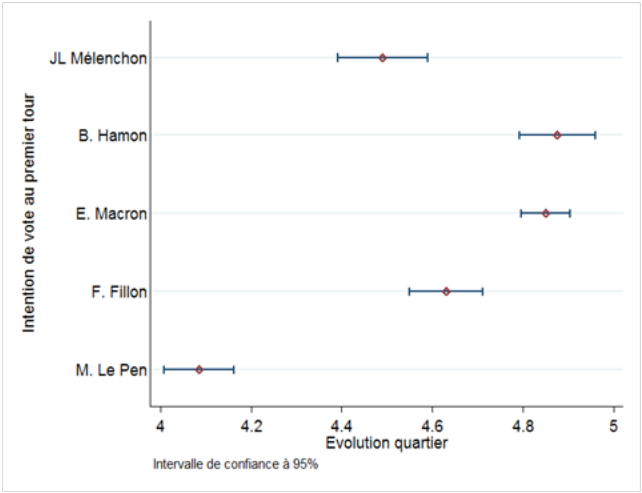

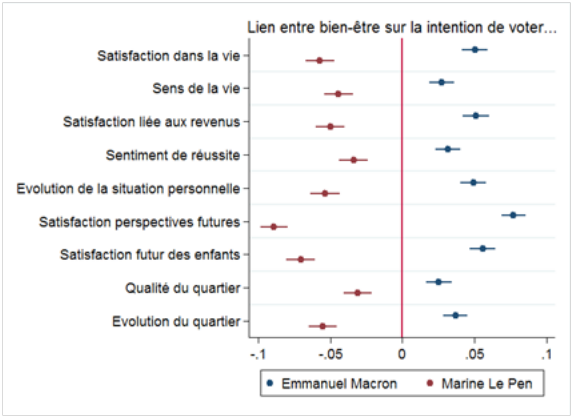

Au-delà du bien-être subjectif des individus et de leur satisfaction quant à leurs perspectives d’avenir, la perception qu’ils ont de leur cadre de vie (mesurée par l’évaluation subjective de la qualité de leur quartier) semble jouer un rôle particulièrement important.

La figure ci-dessus représente l’estimation de l’évolution de leur quartier, en fonction de leur intention de vote au premier tour de l’élection présidentielle. Les individus se déclarant proches du Front National sont bien plus enclins à penser que la qualité de leur quartier s’est dégradée au cours du temps.

Géographie du bien-être et du vote frontiste

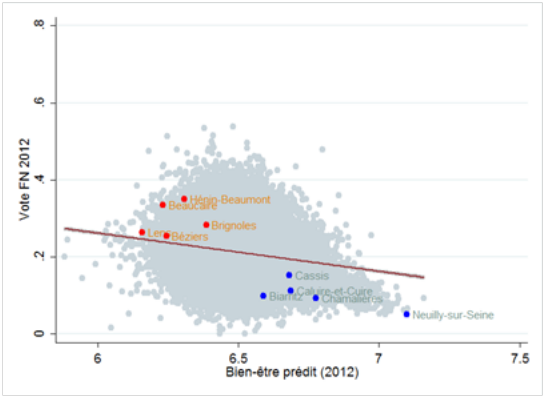

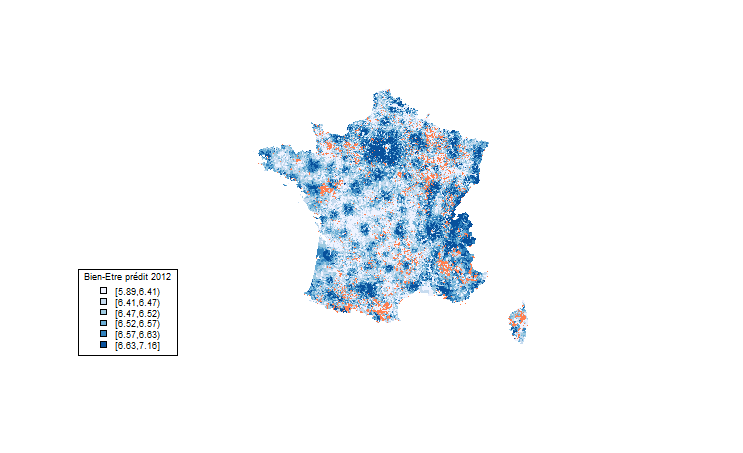

En utilisant les données annuelles françaises de l’enquête Gallup, qui nous permettent d’estimer la relation entre les données sociodémographique et le bien-être, et les données de l’Insee sur les caractéristiques socio-demographiques des communes, nous estimons le bien-être par commune en France (les détails méthodologiques sont présentés en annexe).

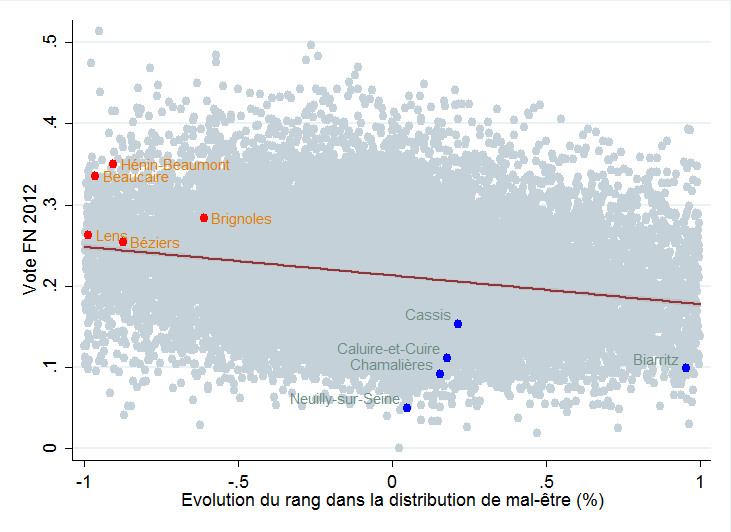

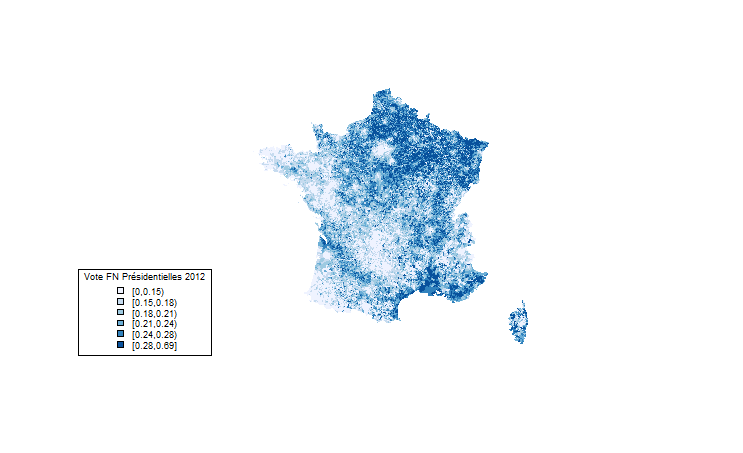

Plus les communes ont un bien-être subjectif élevé, moins le vote FN est élevé. Une commune ayant 1 point de bien-être subjectif de plus qu’une autre aura un score électoral du FN inférieur de 10 points de pourcentage aux élections présidentielles de 2012 (graphique de gauche). Par ailleurs, l’évolution du bien-être subjectif sur la période 2009-2012 a également un impact sur les résultats électoraux : si l’on compare, pour chaque ville, son rang dans la distribution nationale de mal-être en 2009 et 2012 (un rang inférieur signifiant un mal-être plus élevé), on constate que dans les villes qui ont décroché en termes de bien-être par rapport à la moyenne nationale (c’est-à-dire les villes dont le rang de mal-être a diminué entre 2009 et 2012), le vote FN était plus élevé en 2012. A titre d’exemple, des villes comme Brignoles, Béziers ou Hénin-Beaumont sont marquées par un niveau élevé de vote FN, un niveau de bien-être prédit faible, et un décrochage en termes de bien-être par rapport aux autres villes de France.

Annexe sur les données et la méthodologie

De novembre 2015 à juin 2017, le CEVIPOF déploie un dispositif inédit de recherche, et notamment l’Enquête électorale française, dans la perspective de l’élection présidentielle de 2017. En partenariat avec IPSOS et Le Monde, un panel de 25 000 personnes sera interrogé vingt fois durant vingt mois.

L’enquête électorale ENEF du CEVIPOF nous permet de comparer systématiquement quelles sont les dimensions du bien-être selon lesquelles les électeurs se différencient le plus (satisfaction financière, sens de la vie, évolution de la situation personnelle, appréciation de son avenir et de celui de ses enfants, qualité et évolution du quartier). Parmi ces différentes dimensions, les électeurs de Marine Le Pen se distinguent sur deux points : une très forte inquiétude face à l’avenir (et notamment celui de leurs enfants), et un sentiment de détérioration de leur quartier. Les résultats de cette analyse sont reportés dans le Graphique 1. Le Graphique 2 représente quant à lui le lien existant entre différentes valeurs défendues par les personnes interrogées et leur niveau d’optimisme.

Méthodologie : Part de la variation de la probabilité de vote FN expliquée par différents types de variables

Nous classons ces variables en trois catégories. La première correspond aux caractéristiques sociodémographiques des individus : âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle, catégorie socioprofessionnelle du père, niveau d’éducation et revenu. La seconde catégorie correspond au socle idéologique de l’individu : sa religion, son rapport à l’égalité entre hommes et femmes, les valeurs qu’il inculque à ses enfants, et son rapport à l’homosexualité. La troisième catégorie a trait bien-être et au sentiment de réussite de l’individu : satisfaction dans la vie et en termes de revenus, sens de la vie, sentiment de réussite et qualité et évolution du quartier, situation par rapport aux parents, satisfaction quant aux perspectives futures de l’individu et de ses enfants. Nous comparons la variance expliquée par chaque groupe de variable pris séparément, ainsi que par leurs combinaisons, par rapport à la variance qu’elles expliquent lorsqu’elles sont toutes considérées simultanément (cette situation correspondant à un R² ajusté de 15.86%).

Méthodologie : Bien-être (2012) et vote FN (2012) au niveau communal

Nous exploitons les données annuelles françaises de l’enquête Gallup pour établir un modèle du bien-être national. Un modèle de régression linéaire multivarié permet d’établir comment les conditions de vie matérielles des Français (leur éducation, leur activité – ou inactivité – professionnelle, leurs revenus, âge, genre et habitat) permettent de rendre compte de leur bien-être subjectif. Ensuite, nous appuyant sur ce modèle national du bien-être subjectif, et sur le fait que les conditions de vie matérielles diffèrent d’une commune à l’autre, pour calculer le niveau de bien-être subjectif moyen dans plus de 30.000 communes françaises. Le bien-être au niveau communal est alors comparé aux résultats électoraux – au niveau communal – de premier tour du FN aux élections présidentielles de 2012.

Les Graphiques 3 et 4 représentent la répartition géographique du vote FN aux élections présidentielles de 2012, et du bien-être en 2012. Les cartes présentent à la fois des similitudes et des différences. Ainsi, si le vote FN semble particulièrement élevé dans le Nord-Est et le Sud-Est du pays, il ne semble pas que le bien-être soit systématiquement plus faible dans ces zones. En revanche, le vote FN et le niveau de mal-être sont tous deux plus faibles dans les grandes villes que dans les zones plus rurales.

Par ailleurs, ces corrélations ne sont pas homogènes entre les communes : en utilisant des modèles de régressions quantile, nous montrons ainsi que la corrélation entre bien-être – ou variation de bien-être – et vote frontiste est d’autant plus négative que le vote frontiste est élevé. Ainsi, en 2012, si une augmentation d’un point de bien-être fait diminuer le premier décile de vote FN de 7,3 points, elle fait diminuer le dernier décile de vote FN de 14,3 points.