Cette note met en lumière la métamorphose de l’Assemblée nationale française en une véritable scène de spectacle où dominent la colère, la polarisation et les codes des réseaux sociaux, à partir d’une analyse des deux millions de discours prononcés entre 2007 et 2024.

La rhétorique émotionnelle, en particulier celle de la colère, s’est imposée depuis 2017, et de façon encore plus marquée à partir de 2022, tandis que le débat rationnel recule. Les interventions s’appauvrissent et se raccourcissent grandement ; les débats argumentés entre adversaires se sont transformés en attaques et interruptions systématiques entre ennemis. Cette fièvre est surtout portée par La France Insoumise et le Rassemblement National, bien que leurs trajectoires divergent, le RN adoptant progressivement une stratégie de normalisation.

Nous révélons le caractère totalement inédit de « ce monde où l’on catche ». Si le parlement a toujours eu un aspect théâtral, le public visé a changé : désormais, les députés s’expriment bien davantage pour leurs followers que pour les autres députés, avec tous les effets pervers des réseaux sociaux sur la polarisation des débats et la violence politique. Ce phénomène reflète une désinstitutionalisation profonde de l’Assemblée et interroge le caractère encore gouvernable de notre pays, y compris avec des réformes institutionnelles (par exemple la proportionnelle), tant que la fièvre des passions et les codes des réseaux sociaux écraseront toute culture du débat et du compromis.

Yann Algan, HEC et Observatoire du Bien-être du Cepremap

Thomas Renault, Paris-I et Observatoire du Bien-être du Cepremap

Hugo Subtil, Université de Zurich

Publiée le 13 janvier 2025

« Peu à peu, il devint impossible d’échanger avec quiconque une parole raisonnable. Les plus pacifiques, les plus débonnaires étaient enivrés par les vapeurs de sang. […] Toutes les conversations se terminaient par de grossières accusations. Il ne restait dès lors qu’une chose à faire : se replier sur soi-même et se taire aussi longtemps que durerait la fièvre. »

Stefan Zweig, Le Monde d’hier (1942)1

Introduction : Une révolution politique

Le vote de la motion de censure, et la démission du gouvernement Barnier le 4 décembre 2024, constituent l’acmé d’une véritable révolution politique en France. Avec cette censure, quasiment inédite dans l’histoire de la Ve République2, la polarisation de la vie politique a atteint un sommet, portant à incandescence la guerre que se livrent les députés sur les bancs de l’Assemblée nationale.

La présente note met en lumière cette nouvelle violence politique, en se fondant sur l’étude de tous les discours en séance plénière à l’Assemblée nationale (soit près de deux millions d’interventions) du début de la XIIIᵉ législature jusqu’à fin de la fin de la XVIᵉ, c’est-à-dire de juillet 2007 jusqu’à la dissolution du 09 juin dernier3.

On y lit, sur près de deux décennies, les conséquences spectaculaires d’un profond changement politique. L’ancien monde politique, marqué par l’alternance au pouvoir entre la gauche et la droite qui rythmait les débats parlementaires, a laissé place au nouveau monde. Celui-ci se caractérise par la fragmentation des partis et une polarisation très forte des débats à l’Assemblée depuis 2017. Cette polarisation a été exacerbée par l’irruption des réseaux sociaux dans l’antre de notre démocratie.

Le premier constat de notre étude est la poussée de fièvre à l’Assemblée nationale, dont le principal symptôme est un fort pic de colère. À partir de l’analyse automatisée (Natural Language Processing) de ces deux millions de discours, et grâce à l’IA, nous classifions la proportion d’interventions qui utilisent majoritairement une rhétorique émotionnelle plutôt que rationnelle et fondée sur les faits. L’évolution des discours émotionnels au cours de la décennie est vertigineuse. En 2014, 22% des discours appartiennent au registre émotionnel plutôt qu’au registre rationnel et des faits. Cette part augmente à 30% avec l’Assemblée élue en 2017, puis culmine à 40% avec celle de 2022 jusqu’à sa dissolution en juin 20244.

Quels sont les principaux députés qui ont le plus recours aux émotions ? Les représentants de la France Insoumise (LFI) arrivent en tête, avec 52 % de discours émotionnels en 2024, suivis de près par ceux du Rassemblement National (48 %). Mais l’évolution de ces deux partis a pris des directions opposées. Si la rhétorique émotionnelle ne cesse d’augmenter sur les bancs de la France insoumise, augmentant de 45 % à 55 % entre les Assemblées élues en 2017 et en 2022, elle diminue du côté du Rassemblement national (RN) depuis 2022. Est-ce un signe de la recherche de respectabilité et de normalisation que semble avoir initié Marine Le Pen 2022 ? Si le Parti Socialiste (PS) et Europe Écologie – Les Verts (EELV) semblent suivre une évolution similaire à celle de la France insoumise, mais à plus faible intensité, la rhétorique émotionnelle reste en revanche relativement faible et stable au cours de la période chez les groupes parlementaires du centre et de la droite.

Par ailleurs, la colère est la principale composante des émotions exprimées. Elle représente 75 % de la rhétorique émotionnelle de la France insoumise et du Rassemblement national, très loin devant d’autres émotions telles que la tristesse, la peur, sans parler de la joie. En revanche, les différentes émotions sont réparties de façon plus équilibrée dans les discours des groupes parlementaires du centre, la joie, la tristesse et la colère y faisant presque jeu égal.

Le deuxième constat de cette étude est celui d’une révolution politique encore bien plus profonde : l’avènement d’une Assemblée-spectacle s’adressant à un nouveau public, celui des réseaux sociaux : il ne s’agit plus de débattre rationnellement et de convaincre les autres députés, mais d’exciter les émotions des followers sur ces réseaux.

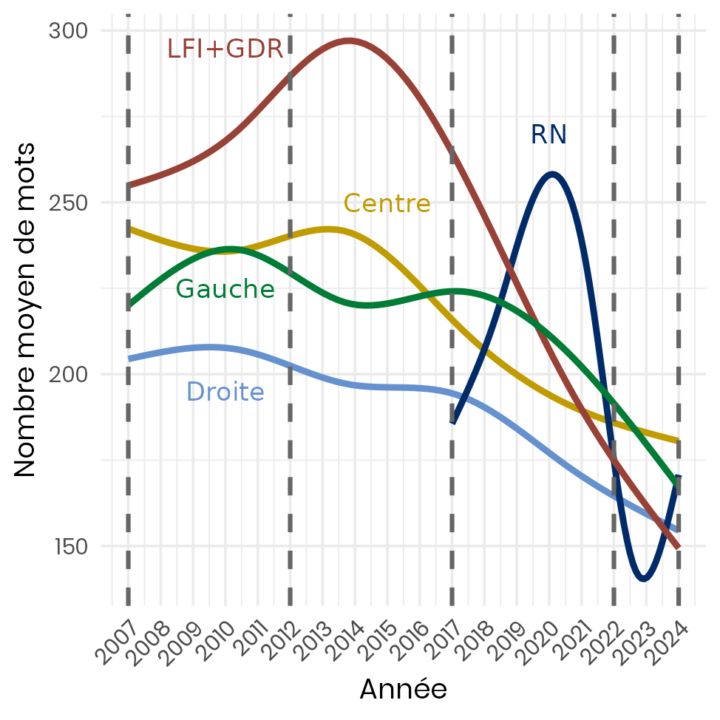

Tout d’abord, notre étude suggère qu’une grande partie de la colère est surjouée par certains députés. Ensuite, les interventions s’appauvrissent dans leur argumentation. Au cours de la décennie, la durée des interventions, mesurée par le nombre de mots, a diminué de plus de 50%, avec une baisse brutale à partir de la Chambre de 2022. Si cette réduction de la durée des discours concerne l’ensemble des groupes parlementaires, elle est surtout le fait des députés de la France insoumise avec pas plus de 150 mots en moyenne en 2024. Un véritable renversement s’est opéré : avant 2017 les tribuns prononçaient de longs discours pour développer leurs idées, tandis que la nouvelle génération de députés élus en 2017 et 2022 privilégient des interventions beaucoup plus courtes sur le registre émotionnel, pour qu’elles soient partagées sous forme de vidéos sur les réseaux sociaux.

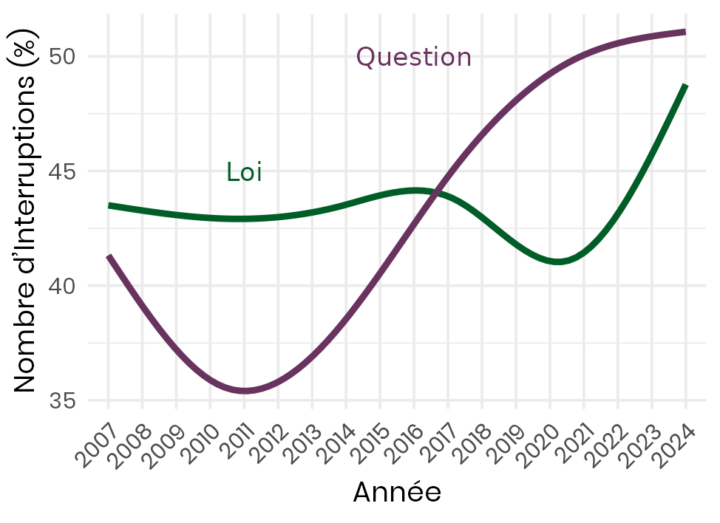

Les interruptions des discours sont également devenues beaucoup plus fréquentes, puisqu’entre 2017 et 2024, leur nombre au augmenté de 25 %. Aujourd’hui, la moitié des interventions sont des interruptions. Enfin ce nouvel aspect grand spectacle de l’Assemblée se traduit aussi par la forte animation des débats. Tout bon spectacle ne saurait se terminer sans des applaudissements nourris (dans son propre camp) et des réprobations (chez les autres). Ces deux formes de réactions ont quasiment triplé sur la période.

Le troisième constat est la nature tragique de cette nouvelle pièce de théâtre qui se joue à l’Assemblée. Ce sont effectivement des mondes qui s’affrontent, entre des ennemis que tout oppose dans le fracas des discours. Nous développons une méthode inédite pour mesurer la polarisation de ces derniers, à partir d’un indice qui, dans le lexique et les arguments utilisés, mesure la distance entre les députés des différents groupes politiques. L’évolution de cet indice est vertigineuse : la polarisation a été multipliée par six au cours de la période, avec une hausse brutale lors des deux dernières législatures de 2017-2022 et 2022-2024. Le choc des colères se manifeste notamment par la violence verbale et le niveau sonore élevé. Selon les rédacteurs des débats de l’Assemblée, les députés ne parlent plus, ils hurlent. De même, notre analyse des discours révèle une nouvelle caractéristique prises de parole depuis 2017 : alors que les interventions des députés visaient surtout dans l’ancien monde à développer ses propres idées, elles consistent souvent désormais à attaquer ceux des autres bancs. Tout comme sur les réseaux sociaux, certains de leurs collègues ne sont plus des contradicteurs, mais des ennemis qu’on n’hésite parfois plus à menacer, jusqu’à en venir aux mains5.

Que nous dit ce portrait de l’Assemblée nationale quant à la profondeur de la crise politique et du caractère ingouvernable de notre pays ? En quoi cet épisode est-il inédit et de quelles transformations profondes de notre société s’y révèlent ?

Dans son livre de référence La Fièvre hexagonale6, Michel Winock a mis en évidence la permanence des fièvres et des troubles en France à travers les grandes crises du XXe siècle. Cette permanence faisait dire déjà à François Mauriac au plus fort de la crise de Mai 1968 : « Je ne crois pas qu’il y ait plus de haine chez nous aujourd’hui qu’au bon vieux temps. La guerre civile y a été froide ou chaude selon les époques, mais perpétuelle ».

Et pourtant la convulsion politique actuelle nous semble totalement inédite à, au moins, trois titres. Elle dit tout d’abord l’irruption de l’électeur émotionnel dans l’hémicycle, soit que les députés, en particulier populistes, flattent les émotions pour mieux être adoubés, ou qu’ils en soient simplement le reflet. Les deux interprétations sont vraisemblablement à l’œuvre. Nous avions montré dans une note précédente, « La France sous nos tweets »7, le rôle croissant et crucial des émotions dans la polarisation des citoyens français sur les grands enjeux économiques, sociétaux, politiques et régaliens au cours de la dernière décennie, en étudiant leurs millions de conversations sur les réseaux sociaux. Le sacre des émotions correspond bien à un moment singulier de notre histoire : l’individualisation croissante de nos sociétés donne une place beaucoup plus importante aux affects qu’aux idéologies ou aux classes sociales dans la structuration des débats politiques. Nous le révélions déjà avec Daniel Cohen dans Les Origines du Populisme8. Les députés du nouveau monde semblent délibérément et stratégiquement surjouer la colère et la conflictualité, ce qui correspond à une caractéristique forte des leaders populistes pour flatter les émotions, comme le montre Pierre Rosanvallon dans Le Siècle du populisme9.

Le deuxième caractère inédit est la très forte polarisation de l’Assemblée. Tout d’abord le fait que ce soit la colère qui domine les débats, particulièrement sur les bancs des députés LFI et RN, et non la peur ou la tristesse, rend tout apaisement des débats ou de rapprochement improbables. Les recherches les plus récentes en sciences cognitives et sciences sociales montrent que les individus dominés par la colère ne cherchent pas le compromis, mais à renverser la table dans une logique du « nous n’avons plus rien à perdre », et sont imperméables aux nouvelles informations contraires à leurs croyances initiales10. Cela se retrouve dans la hausse vertigineuse de nos indices de polarisation des débats dans les thématiques, le lexique, et les attaques des autres camps.

Cette polarisation croissante s’effectue malgré des contextes institutionnels très différents, qu’il s’agisse de la période de majorité absolue avec frondeurs (2012-2017), de celle de majorité absolue forte (2017-2022), et surtout de la période actuelle de majorité relative (2022-2024). Cette dernière est particulièrement importante. Alors même que les oppositions auraient tout intérêt à être « convaincantes », car elles pourraient peut-être faire basculer le vote d’un côté ou de l’autre (notamment pour le PS et la droite républicaine), elles continuent à surjouer la colère et les oppositions. Tout se passe comme si les normes comportementales écrasaient le rôle des incitations institutionnelles. Pour en comprendre la logique profonde, il nous faut maintenant saisir pleinement le rôle des réseaux sociaux.

Le troisième caractère inédit de cette fièvre parlementaire est en effet la désinstitutionalisation de l’Assemblée nationale. Celle-ci d’est transformée en scène de spectacle pour un nouveau public, celui des followers bien plus que d’échanges contradictoires raisonnés pour convaincre les autres députés.

La démocratie parlementaire est à la fois un mode de gouvernement et un art de vivre ensemble. Toute l’histoire de la démocratie représentative a consisté en une longue lutte pour sublimer les conflits légitimes entre citoyens dans un champ programmatique et raisonné, grâce à des intermédiaires institutionnels tels que les partis et les élus au Parlement. Certes, dans notre histoire, les débats à l’Assemblée n’ont jamais été un long fleuve tranquille, en particulier tout au long de la IIIe République, quand la démocratie était encore jeune et marquée par les guerres11. La dimension théâtrale à l’Assemblée nationale n’était pas absente non plus sous une Ve République rythmée par la bipolarisation jusqu’en 2017.

En revanche ce qui a le plus changé depuis lors, ce n’est pas le théâtre, c’est le public. Le théâtre était, dans l’ancien monde, destiné aux journalistes qui rendaient compte des débats. Il y avait donc une médiation qui obligeait, pour être considéré par la presse comme un « bon député », à tenir des discours plus rationnels pour démontrer sa compétence, son talent oratoire, sa force d’entraînement politique, sa capacité à mettre en difficulté l’adversaire…

Dans le nouveau monde, le public , ce sont désormais les followers, et plus qu’un théâtre, l’Assemblée semble être devenue un studio d’enregistrement pour réseaux sociaux. Plusieurs indices concourent à cette interprétation. Les interventions courtes de 150 mots, avec un fort contenu émotionnel, correspondent exactement au format vidéo de moins d’une minute postée sur les réseaux. Une anecdote en témoigne, tirée de la base des données des discours : avant une prise de parole d’un député insoumis, il arrive que les autres députés s’exclament: « Tourner… Action » ! Nous observons également dans la base de données la multiplication d’interventions en tout point identique de députés d’un même groupe parlementaire qui se succèdent au cours d’une séance. Tout se passe comme s’il ne s’agissait plus d’apporter de nouveaux éléments aux débats, mais de donner à chacun le loisir de faire sa captation vidéo sur un même sujet !

Loin d’être imperméables aux réseaux, c’est à eux que les députés semblent s’adresser. Tout se passe comme si les codes des réseaux sociaux, avaient contaminé le cœur même de la démocratie représentative, avec une génération plus jeune de députés TikToker12, étendant à l’Assemblée ce constat amer d’Edgar Morin sur les réseaux sociaux : « Nous assistons depuis deux décennies dans le monde et également en France à la progression du manichéisme, des visions unilatérales, des haines et des mépris ».

Pour finir, nous commenterons en conclusion le fait que l’Assemblée nationale, et c’est peut-être là le phénomène le plus inédit, est devenu ce monde où l’on catche. Pour reprendre la parabole de Roland Barthes, c’est-à-dire un lieu de pur spectacle émotionnel.

Données et méthodologie

L’ensemble des discours a été collecté directement depuis le site NosDéputés.fr de l’association Regards Citoyens, qui centralise et numérise les interventions (discours, questions et autres contributions) des députés français au sein de l’Assemblée nationale13.

Nous avons collecté 1,9 millions d’interventions orales, réparties entre les questions au gouvernement et les débats sur les lois. Ces interventions couvrent l’ensemble des séances plénières de juillet 2007, du début de la XIIIᵉ législature (premier gouvernement François Fillon), la fin de la XVIᵉ , dissoute par Emmanuel Macron en 2024. Si tous les débats sont disponibles sur le site de l’Assemblée nationale et publiés au jour le jour au Journal Officiel14, les données numérisées concernant la dernière législature du gouvernement Barnier ne sont en revanche pas encore disponibles sur le site de NosDéputés.fr.

Durant cette période, les discours ont été prononcés par 1 622 députés issus de 29 partis politiques distincts. Ces partis ont été regroupés en 5 catégories pour faciliter les comparaisons temporelles. Afin de se tenir à distance de toute polémique sur la catégorisation idéologique de ces groupes, nous les représentons en fonction de leur disposition sur les bancs de l’Assemblée nationale et non selon leur identification politique, et représentons cette disposition en italique ci-dessous pour lever toute confusion. Nous classons les groupes parlementaires en reprenant leur sigle actuel, certains en ayant changé au cours des législatures, et tenons compte de ceux qui ont disparu ou ont été créés au cours des différentes législatures.

Nous distinguons les dispositions suivante sur les bancs : LFI + GDR : La France insoumise et La Gauche Démocrate et Républicaine (associé au Parti Communiste)151 ; Gauche : EELV et Parti Socialiste ; Centre : Ensemble pour la République (anciennement Renaissance), Horizons et Apparentés, Démocrate et Progressiste, UDI et Indépendants, Agir Ensemble, Parti Radical, et le groupe LIOT (Libertés, indépendants, outre-mer et territoire); Droite: Droite Républicaine162 ; et RN: Rassemblement national (anciennement Front National)173.

Afin d’analyser un corpus aussi vaste de près de deux millions de discours, nous avons recours principalement à l’Intelligence Artificielle. Dans un premier temps, nous utilisons un LLM (Large Language Model) pour distinguer les discours dont le lexique appartient au registre émotionnel ou au registre de la raison. Nous utilisons le modèle 4o-mini de ChatGPT avec le prompt suivant :

« Intervention politique assemblée nationale {{Contenu de l’intervention ici}} . Discours rationnel (appel à la logique et aux faits) ou émotionnel (appel aux sentiments et aux affects) ? Répondre uniquement parmi [‘rationnel’,’émotionnel’]. »

À titre illustratif, lors des débats sur la réforme des retraites en 2022, la phrase suivante de Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement national), est classée comme émotionnelle :

« Aux solutions fortes et courageuses, vous avez préféré le marasme et l’enlisement dans la précarisation et la diminution des droits de nos compatriotes. Vous défendez une réforme d’injustice sociale sans mesure, qui représente un pas en arrière par rapport à toutes les aspirations protectrices que notre pays a eu l’honneur de mettre en place. Que nos compatriotes le comprennent bien : le report de l’âge de départ ne les fera pas seulement travailler deux ans de plus, y compris ceux qui sont usés ; il aboutira à la régression suprême, la baisse des pensions par l’effondrement des surcotes et l’augmentation des décotes. Voilà la réalité de votre réforme ! ».

À l’inverse la phrase de Charles de Courson (Centre) est classée dans la rhétorique rationnelle :

« Vos hypothèses ne tiennent pas davantage s’agissant des administrations de sécurité sociale : le solde passerait de 0,5 % à 1 %, soit une amélioration de 0,5 point. On sait bien que cela inclut le solde des régimes complémentaires de retraite, structurellement excédentaires à hauteur de 0,5 point de PIB. »

Puis nous identifions les émotions contenues dans chaque message en suivant la méthodologie proposée par Algan et Renault (« La France sous nos Tweets », 2024) et en utilisant un nouvel LLM pour identifier l’émotion principale associée à chaque discours parmi les grandes émotions suivantes (joie, colère, tristesse et peur). Nous appliquons cette méthode uniquement aux interventions de plus de 50 mots18. Nous avons par ailleurs vérifié manuellement cette classification sur un sous-échantillon.

Nous étudions également le degré de conflictualité des discours. Pour cela, nous distinguons la colère exprimée par les différents groupes parlementaires sur les différentes thématiques.

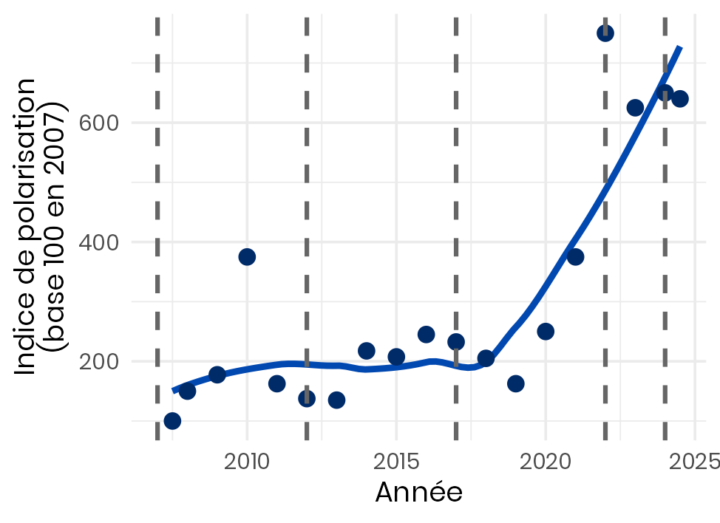

Nous proposons également un indicateur de polarisation qui mesure la distance dans la manière de parler des différentes catégories politiques. Cet indicateur capture à la fois les différences lexicales et les thématiques utilisées par les différents partis, s’inspirant des travaux de Rhéault et Cochran (2022). La polarisation, dans ce contexte, désigne l’augmentation des différences dans les thématiques abordées (de quoi ils parlent) et les styles (comment ils en parlent) des partis politiques au fil du temps19.

La fièvre monte

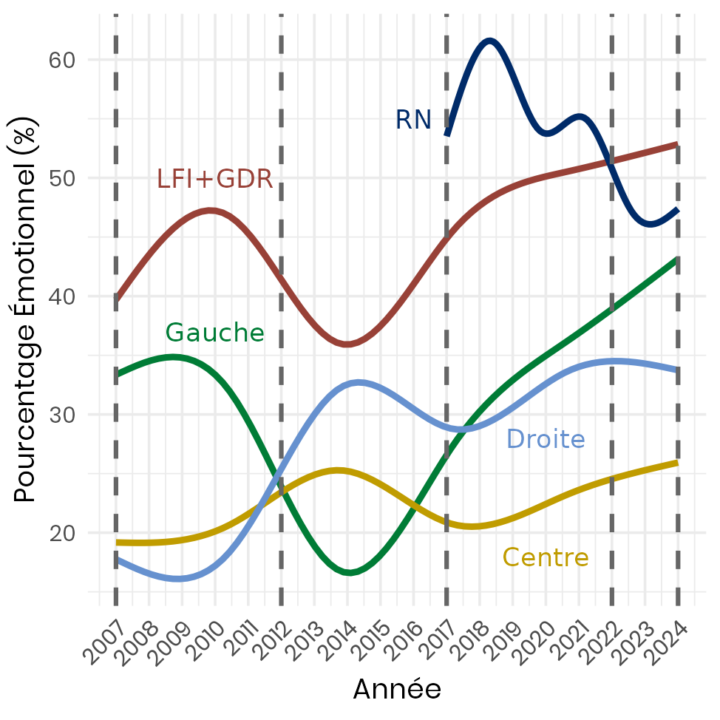

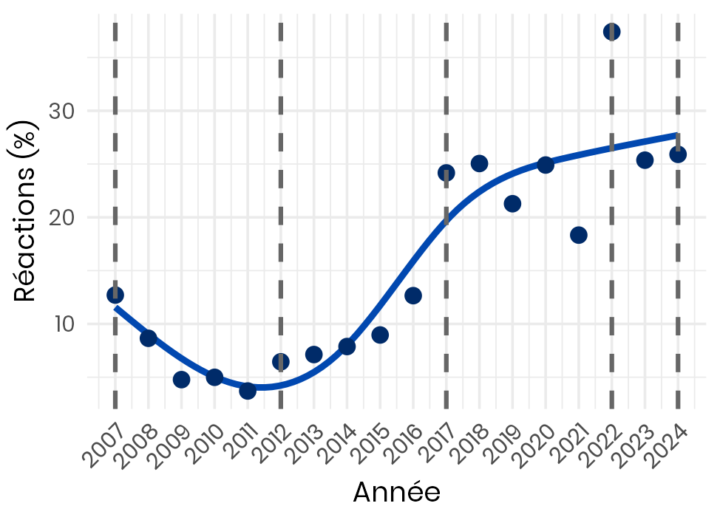

La Figure 1 montre l’évolution de la rhétorique émotionnelle dans les débats à l’Assemblée nationale. L’évolution sur la période est saisissante. En 2007, 27 % des discours prononcés appartiennent au registre émotionnel.

En 2015, point le plus bas, 22 % des discours sont principalement émotionnels. Puis une hausse vertigineuse s’ensuit, avec d’abord une augmentation à 30 % lors de la nouvelle Chambre de 2017 et près de 33 % en moyenne d’émotionnalité sur la législature 2017-2022, suivie d’un pic à près de 40 % de discours émotionnels dans la nouvelle Assemblée post-élections législatives de 2022 et sur la période 2022-2024. Ainsi, ce sont maintenant près de la moitié des discours qui peuvent être considérés comme émotionnels plutôt que rationnels et argumentatifs.

Les Figures 2 et 3 offrent un autre éclairage de la fièvre parlementaire : la température monte surtout sur les bancs de la France insoumise alors qu’elle diminue sur ceux du Rassemblement national, après le pic de chaleur le plus haut chez ces derniers.

Figure 2 : Évolution des discours émotionnels selon la disposition des partis dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale

Figure 3 : Décomposition de la rhétorique émotionnelle pour chaque groupe – Comparaison de la XVe et de la XVIe Législatures.

La rhétorique émotionnelle concernait en moyenne 35-40 % des discours des députés de La France insoumise et de La Gauche radicale lors de la Chambre 2012-2017 (pas si éloigné parfois du niveau de la droite20), elle grimpe à près de 50 % des discours lors de la Chambre de 2017 et l’arrivée des 17 députés de La France insoumise, puis monte d’un nouveau cran à 55 % lors de la 16ème législature de 2022 (75 députés). L’image est inversée sur les rangs du Rassemblement national. Après des pics à près de 60 % de discours émotionnels lors de la législature de 2017 (8 députés), la température baisse progressivement lors de la législature de 2022 (89 députés) et atteins 45 % en 2024.

Cette image semble refléter les stratégies opposées de ces deux camps : d’un côté, la volonté de normalisation progressive et de quête de respectabilité du RN, perceptible dans une rhétorique plus argumentative à l’Assemblée nationale ; de l’autre une intensification des passions menée par LFI, en cohérence avec la doctrine de conflictualité théorisée par l’une de leur figure de référence, Chantal Mouffe21.

Un autre trait marquant de cette évolution des émotions sur longue période concerne le rôle de l’alternance. Dans l’ancien monde, sur la période 2007-2017, le Parti socialiste et la droite traditionnelle (UMP puis Les Républicains) sont à tour de rôle plus émotionnels lorsqu’ils sont dans l’opposition. Mais tout change à partir de 2017. La rhétorique émotionnelle grimpe très fortement à gauche, et passe de 20 % lors de l’Assemblée de 2012 à 35 % en 2017 puis 45 % en 2022, surtout du fait des députés écologistes. S’agit-il d’un effet de capillarité de la France insoumise vers le groupe socialiste et le groupe EELV ?

Enfin, la rhétorique émotionnelle reste à un niveau très stable et faible chez les députés du Centre (moins de 30 %) tout au long de la période, qu’il s’agisse des députés du bloc centriste traditionnel ou lors de l’arrivée massive des députés issus de la société civile du mouvement présidentiel En Marche à partir de 2017 (314 députés), devenu Ensemble pour la République à l’Assemblée nationale.

LFI et RN : deux colères qui s’affrontent mais aux évolutions opposées

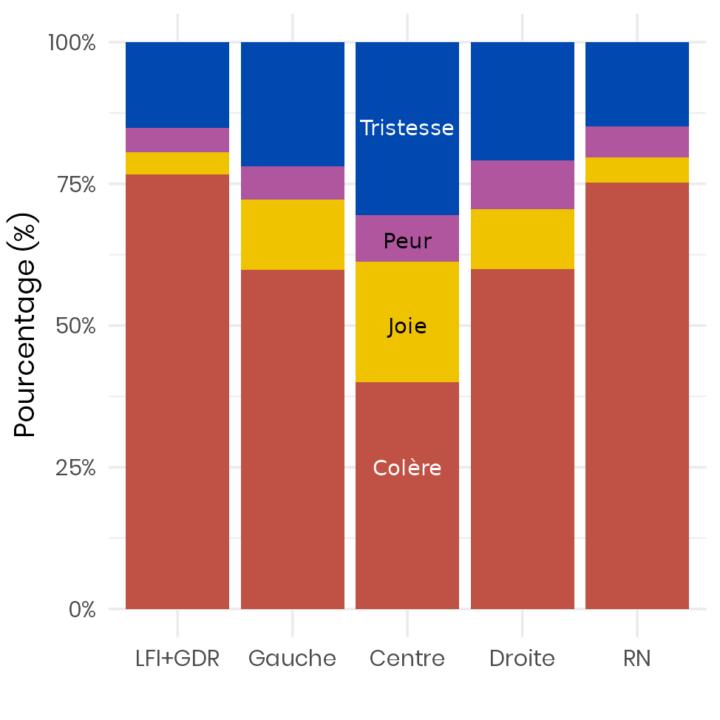

Si la température émotionnelle grimpe, cela est surtout dû à une fièvre de colère. La Figure 4 décrit la nature des émotions en fonction des différents bancs de l’Assemblée lors de la législature 2022-2024, en distinguant les quatre émotions principales : colère, peur, tristesse et joie22.

Figure 4 : Répartition des différentes émotions dans les discours par groupes parlementaires

Le contraste est saisissant. La colère domine de façon écrasante les discours émotionnels des députés de La France insoumise et du Rassemblement national : elle représente 75 % de toutes les émotions chez ces deux groupes. La tristesse est la seconde émotion la plus importante (15 % chez les deux groupes), alors que les discours émotionnels positifs (par exemple du registre de la joie) sont marginaux (5 %). À l’inverse dans les discours des députés du centre (essentiellement Ensemble pour la République), la colère représente moins de la moitié des émotions (40 %). Le reste des émotions se répartit à part plus ou moins égale entre la joie (20 %) et la tristesse (22 %), puis la peur de façon marginale (8 %). La rhétorique émotionnelle des groupes parlementaires du PS et de la droite républicaine, occupent une place intermédiaire entre les deux extrémités de l’Assemblée.

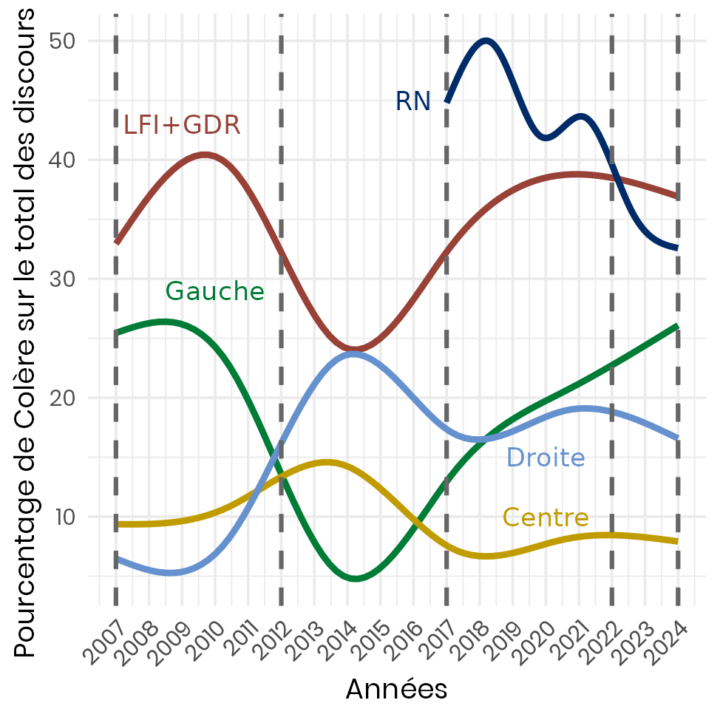

La Figure 5 présente l’évolution de la colère dans les discours des différents députés. Si la colère prédomine très largement chez les députés LFI et du RN l’évolution se fait une nouvelle fois de façon disjointe. Du côté LFI, l’empreinte de la colère passe de 25 % des discours sur la période 2012-2017 à 35 % des discours sur la législature 2017-2022, pour atteindre 40 % des discours depuis 2022. C’est devenu le premier groupe parlementaire exprimant le plus de colère depuis lors.

À l’inverse, si près de 50 % des interventions du RN étaient des discours de colère au début de la législature de 2017, avec quelques députés dont Marine Le Pen, la fièvre colérique a enregistré une baisse de 20 points de pourcentage sur la période, pour s’établir à 30 % en 2024. À noter que le PS et EELV suivent la même évolution par palier que le groupe LFI, mais avec une moindre intensité (passage de moins de 10 % des discours en 2012 à près de 30% en 2022). Nous pouvons aussi observer un changement entre l’ancien monde de 2007-2017, où la colère est le jeu de l’opposition. Elle était plus forte au PS entre 2007 et 2012 sous de la présidence de Nicolas Sarkozy, puis forte à droite entre 2012 et 2017 sous de la présidence François Hollande. Depuis 2017 et le nouveau monde, où tous les groupes expriment leur colère, à l’exception de ceux rattachés à la majorité parlementaire.

Une assemblée polarisée sur tous les sujets

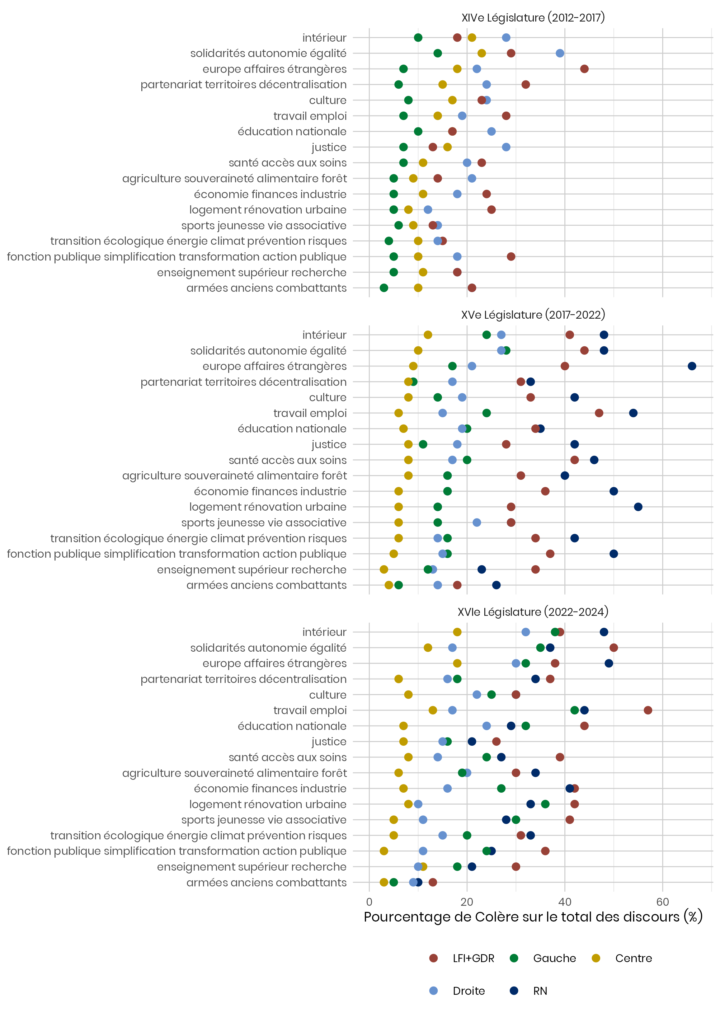

Certaines thématiques sont-elles plus sujettes que d’autres à la colère, selon les législatures ? La Figure 6 montre que la polarisation des colères s’est accrue entre les XIVe (2012-2017), XVe (2017-2022) et XVIe (2022-2024) législatures sur l’ensemble des sujets. Lors de la législature 2012-2017 (qui ne compte que deux députés du Front National, renommé Rassemblement national en 2018), la colère est relativement contenue sur l’ensemble des sujets et d’intensité similaire entre les différents groupes. Une première rupture forte apparaît lors de la législature 2017-2022, avec une intensité de la rhétorique de la colère largement supérieure chez les désormais huit députés du Rassemblement national sur l’ensemble des sujets. Trois blocs semblent émerger en termes de gradation de la colère : le RN, suivi de LFI puis de Renaissance.

Le troisième panneau (bas) de la figure 6 révèle un changement lors la XVIe législature 2022-2024 : la colère prédomine sur l’ensemble des thématiques abordées par les députés LFI et RN, qu’il s’agisse des questions liées au travail, à la solidarité, à la sécurité et à l’intérieur, à l’économie, aux affaires européennes ou à l’éducation.

Il est frappant de constater la proximité de l’intensité de la colère sur presque tous les sujets chez les députés LFI et RN lors de la législature 2022-2024. Si elle est plus intense sur les questions intérieures et européennes ou internationales du côté du RN (qui comptait alors 89 sièges), et sur les questions de travail-emploi ou d’éducation du côté de LFI, elle est en revanche très semblable sur les autres questions, telles que l’économie, dominée par les débats sur la réforme des retraites. Le recours à la rhétorique de la colère fait apparaître un fossé séparant les députés situés au centre de ceux des deux extrêmes sur l’ensemble des sujets, avec des différences de près de 30 points de pourcentage en général.

Au-delà du choc des colères, les différents groupes appartiennent-ils à des mondes complètement différents du point de vue de leurs thématiques et de leur argumentation sur chacun des sujets ?

Pour répondre à cette question, nous mesurons l’évolution de la polarisation dans les discours des partis politiques depuis 2007, à partir d’une méthode basée sur les représentations vectorielles de textes. Un indice plus élevé de polarisation désigne l’augmentation des différences dans les thématiques abordées (de quoi ils parlent) et les styles (comment ils en parlent) des partis politiques au fil du temps.

La Figure 7 révèle des divergences croissantes dans le choix des mots, les thèmes abordés et les registres discursifs reflétant une fragmentation idéologique. En partant d’une base 100 en 2007, la polarisation est restée relativement stable et faible jusqu’en 2012, puis elle connaît une hausse vertigineuse sur la période 2017-2022 (multipliée par cinq). À partir de 2022, les députés des différents groupes cessent d’appartenir au même monde, la polarisation est six fois supérieure par rapport à 2007.

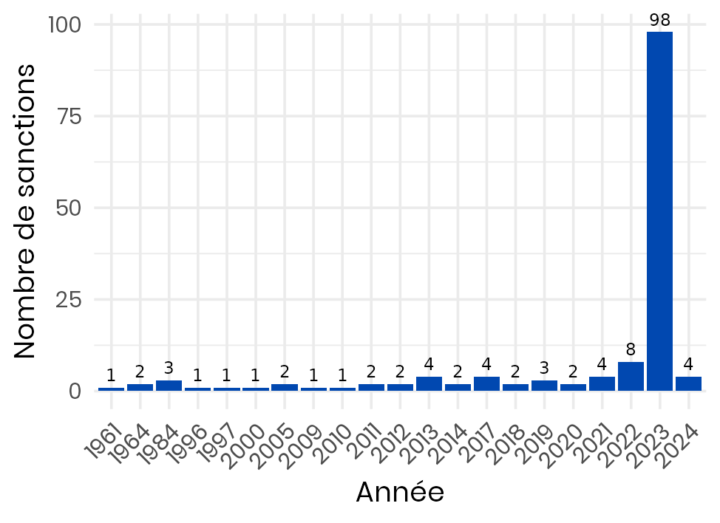

Cette conflictualité se traduit également par l’explosion du nombre de sanctions à l’encontre des députés, illustrée dans la Figure 8. Depuis le début de la Ve République, 109 des 132 sanctions ont été prononcés depuis 2017, avec un pic en 2023. De la même façon les rappels à l’ordre avec inscription au procès-verbal sont beaucoup plus fréquents depuis 2017. Les députés de la France insoumise sont ceux qui concentrent l’essentiel des sanctions. Par exemple le député Matthias Tavel (LFI) a par exemple reçu un rappel à l’ordre pour un « Ta gueule, toi là-haut ! » lancé à un député du RN. Des exclusions temporaires assez inédites ont aussi été prononcées, à l’instar de celle du député Thomas Portes pour un tweet qui le montre avec son écharpe tricolore le pied posé sur un ballon à l’effigie du Ministre du travail Olivier Dussopt.

Une assemblée-spectacle, à destination des followers

La prédominance des émotions, en particulier de la colère, plutôt que de la raison, et la très forte polarisation des débats traduisent une révolution politique encore bien plus profonde : l’avènement d’une Assemblée-spectacle. Les interventions deviennent de plus en plus courtes, les interruptions, les rappels au règlement et les réactions sous forme d’applaudissements et de protestations sont de plus en plus nombreux.

La Figure 9 représente la durée moyenne des interventions, mesurée par le nombre de mots, par groupe parlementaire au cours de la période (nous nous focalisons ici uniquement sur les interventions de plus de 50 mots pour exclure tout ce qui relève du registre des interruptions). La baisse de la durée des interventions est remarquable : en moyenne, elle a été pratiquement divisée par deux sur l’ensemble de la période, avec surtout un fort décrochage à partir des législatures de 2017, puis 2022 et 2024. La baisse la plus spectaculaire de la durée des interventions concerne les députés de la France insoumise. Lors de la Chambre de 2012-2017, les députés LFI étaient ceux dont les discours étaient les plus longs, et de loin, par rapport aux autres groupes. La première rupture brutale a lieu avec la première génération de députés LFI arrivés en 2017 : la durée des interventions baisse de 35 %. Puis la deuxième forte baisse se produit en 2022, et se poursuit jusqu’à ce que LFI devienne le parti aux interventions les plus courtes.

Si la durée des discours chute brutalement sur les bancs des députés de la France insoumise, les autres groupes parlementaires ne sont pas en reste. Alors que sur la législature 2017-2022, les députés RN avaient supplanté La France insoumise, avec les durées d’intervention les plus élevées de l’hémicycle, la situation se retourne lors de l’Assemblée de 2022-2024 et la durée de leurs interventions chute de 40 %.

Une première explication de ce retournement est l’aspect beaucoup plus conflictuel des échanges avec de très nombreuses interruptions. Si les députés ne débattent plus ensemble pour se convaincre, en revanche ils s’interpellent systématiquement sous forme d’interruptions. La Figure 10 illustre l’explosion des interruptions par l’évolution du pourcentage d’interventions très brèves de moins de 10 mots dans l’hémicycle, en distinguant les questions au gouvernement et les discussions de textes de loi. Les questions au gouvernement semblent être devenues particulièrement conflictuelles : la moitié des interventions sont désormais des interruptions23.

Une autre interprétation de la brièveté des débats est la contamination de l’Assemblée nationale par les réseaux sociaux, avec des interventions courtes destinées à être enregistrées sous forme de vidéos à destination des réseaux sociaux. En effet, la très courte durée moyenne des interventions sur les bancs de LFI et du RN, de l’ordre de 150 mots, correspondent exactement au format de vidéo de moins d’une minute. Lorsque les députés interviennent, ce n’est plus aux autres députés qu’ils s’adressent, mais à leurs followers. Une anecdote en témoigne. Lorsqu’un député LFI prend la parole, les autres députés lancent un “Moteur ça tourne…. » ou encore « Ça tourne… les sous-titres sont-ils prêts ? ». Et les députés semblent reprendre plusieurs fois la parole pour dire exactement la même chose car…. les premières prises n’étaient pas suffisamment bonnes ! Cela a maintenant un nom au sein de l’Assemblée, les « ruffinades » selon le député Modem Erwan Balanant, en référence à l’ancien député de La France insoumise François Ruffin connu pour ses « coups de gueule » à l’Assemblée partagés systématiquement sur les réseaux sociaux : « Parfois il les rate, et il reprend l’amendement suivant parce que la première prise n’a pas été bonne »24.

La captation filmée et télévisée des débats de l’Assemblée nationale pour la nation semble s’être en partie transformée en captations de vidéos individuelles destinées aux réseaux sociaux.

Au début des années 2010, deux mondes semblaient encore distincts : celui des institutions représentatives, espace des débats argumentés, et celui du spectacle offert par les réseaux sociaux. Aujourd’hui, ces derniers ont infiltré le cœur même de la démocratie, y imposant leurs logiques et leurs effets pervers, notamment l’exacerbation de la conflictualité. Les députés semblent désormais prioriser la recherche de « likes » sur les réseaux sociaux, préférant attaquer leurs adversaires plutôt que défendre leurs propres idées. Cette évolution engendre un débat public déconcertant, comme en témoigne la lecture des comptes rendus des séances depuis 2017, où les échanges se réduisent souvent à des attaques croisées : le centre critique à la fois LFI et le RN, tandis que les oppositions concentrent leurs assauts sur la « macronie ».

Or, aucun bon spectacle ne saurait se terminer sans les applaudissements de son propre camp, ni sans les protestations ou huées contre les ennemis des autres camps. La Figure 11 en offre une illustration éclatante. Elle montre le pourcentage d’observations dans la base (des interventions) pour lesquelles on retrouve entre parenthèse une réaction indiquée par les rédacteurs du compte rendu (souvent à la fin de l’intervention, parfois au cours de l’intervention). Ces réactions peuvent être des applaudissements, des exclamations ou des protestations.

Dans ce contexte, la colère semble avant tout surjouée bien plus que sincère. Une question légitime de notre étude est en effet de savoir si la hausse de la colère est le simple reflet par les députés d’une situation économique, sociale et politique, qui susciterait légitiment plus d’indignation, ou si elle est feinte et théâtrale ?

Au-delà de nos nombreuses évidences précédentes montrant que l’Assemblée qui se transforme en salle d’enregistrement pour les réseaux sociaux, la lecture approfondie des comptes rendus suggère la mise en scène de la colère. En effet les séances les plus animées par des interventions colériques contre des projets de lois se terminent finalement souvent par des votes consensuels en faveur de ces mêmes textes. Le débat mémorable sur le projet de loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales », en d’autres termes créant les mesures sociales après le mouvement des Gilets jaunes, en est une parfaite illustration. Ce programme d’urgence, qui comportait quatre articles était souhaité par l’ensemble des députés, et en particulier par ceux de la France insoumise et des quelques députés RN. Et pourtant ce texte, arrivé en lecture le jeudi 20 décembre 2018, a suscité un débat électrique, qui a duré jusqu’à 4h35 du matin. Cela traduisait-il un désaccord sur la nécessité des mesures d’urgence, en particulier du côté de la France insoumise ? Selon le résultat du vote final, absolument pas. Le projet a été adopté à la majorité absolue avec uniquement neuf vote contre. Cet écart entre le vote final et les prises de paroles très virulentes sont une parfaite illustration de la mise en scène de la colère25.

Pourquoi alors une telle mise en scène des émotions et de la colère de la part des députés ? La réponse la plus plausible est que les élus à l’Assemblée cherchent à « surfer » sur la colère des citoyens, adaptant leurs interventions à la logique des réseaux sociaux où les émotions, et en particulier la colère, occupent une place centrale. Nous avons en effet montré dans une note précédente, « La France sous nos tweets : Portrait d’une France en colère » (Algan et Renault, 2024), que sur l’ensemble des conversations des Français sur les réseaux sociaux, la colère domine largement les autres émotions (35 % des messages, loin devant l’inquiétude ou l’espoir), avec une forte progression de plus de 66 % depuis le mouvement des Gilets jaunes de 2018. Et la France de la colère se retrouve essentiellement chez les électeurs du RN et de LFI. Nos sociétés post-industrielles sont des sociétés d’individus isolés, où les émotions et en particulier de la colère, jouent un rôle plus important que les idéologies ou les classes sociales dans la détermination du vote26. La très grande force des élus populistes est d’avoir saisi ce moment de bascule historique avec le sacre de l’électeur émotionnel.

Conclusion – Ce monde où l’on catche

En conclusion, cette étude donne à voir de l’Assemblée, et c’est là son caractère le plus inédit, l’irruption du catch, bien plus que de la boxe, dans la vie politique française.

Écoutons Roland Barthes dans son analyse des Mythologies27 consacrée au « Monde où l’on catche » :

La vertu du catch, c’est d’être un spectacle excessif. Le public se moque complètement de savoir si le combat est truqué ou non, et il a raison; il se confie à la première vertu du spectacle, qui est d’abolir tout mobile et toute conséquence : ce qui lui importe, ce n’est pas ce qu’il croit, c’est ce qu’il voit. Ce public sait très bien distinguer le catch de la boxe ; il sait que la boxe est un sport janséniste, fondé sur la démonstration d’une excellence ; on peut parier sur l’issue d’un combat de boxe : au catch, cela n’aurait aucun sens. Le spectateur ne s’intéresse pas à la montée d’une fortune, il attend l’image momentanée de certaines passions. Ainsi la fonction du catcheur, ce n’est pas de gagner c’est d’accomplir exactement les gestes qu’on attend de lui, de proposer des gestes excessifs, exploités jusqu’au paroxysme de leur signification.

Au catch, le scénario est écrit d’avance, avec celui qui endosse le rôle du « salaud » et celui qui endosse le rôle du « bon », ou plutôt du bien-pensant dans notre contexte. L’enjeu dramatique n’est pas l’échange de coups à l’issue incertaine pour faire advenir le vainqueur, mais d’exacerber les passions dans un grand spectacle populaire fait de faux-semblants.

Or, le sel de l’histoire est que le meilleur ambassadeur du catch à l’heure actuel est … Donald Trump. Ce dernier s’est initié en début de carrière comme catcheur et se met régulièrement en scène dans des matchs de catch avec les journaux qui lui sont hostiles, à l’instar de sa rencontre avec CNNnote]Voir la vidéo édifiante de 2017 : « Trump versus CNN ».[/note]. Il ne revêt pas des gants de boxe pour défendre coup pour coup sa vérité. La parole se déplace sur un autre champ que celui du vrai ou du faux. Elle n’a pour fonction que de créer de l’émotion spectacle pure. Peu importe que les immigrants haïtiens mangent réellement ou non des chiens ou des chats, du moment que sa déclaration provoque du spectacle.

Donald Trump a nommé la présidente de la fédération américaine de catch, Linda McMahon comme future ministre de l’Éducation aux États-Unis. Tout un symbole prémonitoire pour notre Assemblée nationale ? L’Assemblée nationale est en effet devenue ce monde où l’on catche. Nous savions dès le début, comme Michel Barnier lui-même, que ses jours en tant que Premier ministre étaient comptés. Et les députés semblent attendre avec tout autant de délectation que la tête de chaque nouveau premier ministre tombe en attendant 2027, à commencer par celle François Bayrou. L’essentiel est ailleurs. Le tout est de savoir si le spectacle sera bon d’ici là.

Si de nombreux témoignages et travaux de recherche se sont déjà fait l’écho de la forte polarisation de la vie politique américaine28, et de son caractère grand carnaval sous la figure de Trump, notre analyse révèle qu’il ne s’agit pas d’une exception américaine. La trumpetisation de la vie politique est déjà à l’œuvre et de même ampleur à l’Assemblée nationale française.

Cela nous invite à un certain pessimisme quant à la possibilité de rendre notre pays et notre Assemblée davantage gouvernable par une réforme institutionnelle, telle que l’instauration de la proportionnelle dont on espère qu’elle incitera « rationnellement » au compromis. Alors même que les oppositions auraient tout intérêt à être « convaincantes » lors de cette période de majorité relative depuis 2022, puisqu’elles pourraient réellement faire basculer le vote d’un côté ou de l’autre (notamment à droite et à gauche), elles continuent à surfer sur les émotions. Le poids des réseaux sociaux et l’évolution des normes comportementales à l’Assemblée nationale écrasent de tout leur poids le rôle des incitations institutionnelles, aggravant sans cesse la très forte défiance des Français dans le politique.

- Stefan Zweig, Le monde d’hier : souvenir d’un Européen, 1942. Nous reprenons la métaphore de la fièvre comme trait d’union entre le magnifique livre de Michel Winock, La fièvre hexagonale, consacré aux crises politiques en France au XXe siècle, et les nouveaux symptômes de fièvre de l’opinion publique française exacerbés par les réseaux sociaux, magistralement mis en scène par la série « La Fièvre » (2024) de Samuel Berger.

- La seule autre motion de censure sous la Ve République a eu lieu en 1962 dans l’immédiat après-guerre d’Algérie.

- Nous utilisons les données en accès libres du site Regards citoyens/Nos députés.fr. Ces données en libre accès s’arrêtent à partir de septembre 2024 et ne couvrent pas la XVIIe législature du gouvernement Barnier.

Voir H. Subtil et V. Verger, « Rhétorique émotionnelle et montée du populisme au Parlement européen », Document de travail IPP, 2024 ; et Gennaro et Ash, « Emotion and Reason in Political Language », Economic Journal 2022 ; pour des études similaires sur le Parlement européen et le Congrès américain. Les résultats sont similaires, mais de moindre ampleur qu’en France.- Le 28 novembre 2024, une vive altercation a opposé le député MoDem Nicolas Turquois à des élus du Parti socialiste et de La France insoumise. Les huissiers ont dû intervenir pour séparer les protagonistes et éviter qu’ils se battent. Cet épisode est le premier sous la

Ve République, les deux autres ayant eu lieu en 1921 et en 1939 dans des contextes politiques également très conflictuels. - M. Winock, La fièvre hexagonale : Les grandes crises politiques 1871-1968, 1986.

- Y. Algan et T. Renault, « La France sous nos tweets : Portrait d’une France en colère et de ses conséquences politiques », Note Cepremap-HEC, 2024.

- Y. Algan et al., Les Origines du Populisme, 2019.

- P. Rosanvallon, Le Siècle du populisme : Histoire, théorie et pratique, 2020. Ceci est d’autant plus préoccupants que la rhétorique émotionnelle des populistes est contagieuse. Au Parlement européen, elle a influencé les partis traditionnels, qui, face à la compétition des populistes, ont dû s’aligner, amplifiant ainsi l’usage de l’émotion. Voir H. Subtil et V. Verger (op. cité).

- G. Marcus, Neuman, et Michael B. MacKuen. Affective intelligence and political judgment, 2000.

- Wally Bordas, Histoires secrètes de l’Assemblée nationale : coups de sang, intrigues et jeux de pouvoir, 2024 ; Olivier Beaud, La République injuriée : histoire des offenses au chef de l’État de la IIIe à la Ve République, PUF 2019 ; Cédric Passard, Les usages politiques de l’insulte », 2024 ; Thomas Bouchet, Noms d’oiseaux, l’insulte en politique de la Restauration à nos jours, 2010.

- L’âge moyen des députés a beaucoup diminué au cours des législatures, en particulier sur les bancs à l’extrême gauche et l’extrême droite de l’hémicycle. Du côté de l’extrême gauche (Parti communiste et France insoumise), il est passé de près de 65 ans lors de la législature de 2012-2017 à 50 ans lors de la législature 2017-2022, puis 45 ans lors de la législature 2022-2024. Les députés du RN ont aussi en moyenne 45 ans lors de la législature 2022-24. Ceux du centre reste en moyenne autour de 50 ans lors des différentes législatures. Voir notamment le livre d’Étienne Ollion sur l’analyse des caractéristiques de la nouvelle génération de députés arrivés en 2017 : Les candidats. Novices et professionnels en politique, 2021.

- https://data.regardscitoyens.org/nosdeputes.fr.

- Tous les discours prononcés devant l’Assemblée nationale sont retranscrits par les rédacteurs des débats, un corps de fonctionnaires présents dans l’hémicycle, au pied de la tribune, qui se relaient toutes les 15 minutes. Leur travail garantit le respect de l’article 33, alinéa 1er, de la Constitution, lequel établit le principe de la publicité des débats parlementaires, et assure à chaque citoyen la possibilité de prendre connaissance des travaux parlementaires, rendant ainsi effectif le caractère public des séances.

- Nous classons LFI, La Gauche Démocrate et Républicaine et le Parti Communiste ensemble étant donné leur disposition sur les bancs de l’Assemblée nationale et leur cohérence rhétorique. Nous distinguons ce groupe de celui du PS et de EELV, sans nous prononcer sur l’orientation politique de ce dernier. Le Conseil d’État, dans sa décision du 11 mars 2024, inscrit la classification politique de La France insoumise dans la nuance « gauche ».

- Nous ne distinguons pas le groupe de la Droite Républicaine avec le nouveau groupe de l’Union des droites pour la République (UDR) d’Eric Ciotti, qui a été créé à la suite des législatives de juillet 2024, période non couverte par notre étude.

- Le ministère de l’Intérieur français qualifie le Rassemblement national d’extrême droite, une classification confirmée en mars 2024 par le Conseil d’État, malgré la contestation du RN

- Cela nous permet de disposer d’un volume de termes suffisant pour identifier de manière précise le registre (rationnel ou émotionnel) et les émotions associées. Ce choix vise également à éviter que nos indicateurs ne soient biaisés par les nombreuses interventions ou interruptions très courtes, qui feront l’objet d’une analyse distincte.

- Rheault, L. et C. Cochrane (2020), « Word embeddings for the analysis of ideological placement in parliamentary corpora », Political Analysis. Concrètement, à l’aide d’un modèle d’embedding vectoriel, nous avons généré des vecteurs représentant chaque idéologie politique pour chaque année. La polarisation a ensuite été mesurée en calculant les distances euclidiennes entre ces vecteurs, c’est-à-dire la distances inter-partis.

- L’appellation « droite » est utilisée ici pour simplifier, car le parti politique concerné a changé de nom à plusieurs reprises entre 2012 et 2017. Entre 2003 et 2015, il était désigné comme le groupe de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP), puis comme le groupe Les Républicains (LR) de 2015 à 2024, avant de devenir le groupe Droite Républicaine (DR) à la suite des élections législatives anticipées de 2024.

- Chantal Mouffe, For a Left populism, 2018.

- Ekman, P. (1992), « An argument for basic emotions », Cognition & Emotion, 169-200.

- La première prise de parole très compliquée du Ministre de la Justice, Dupond-Moretti, le 8 juillet 2020, en offre une illustration saisissante. Le ministre, pourtant rôdé aux joutes du parloir en tant qu’avocat, est surpris de ne pouvoir terminer sa première phrase sans être systématiquement interpellé sur les bancs du RN et de LFI. Interloqué de cette situation, le ministre interpelle le président de l’Assemblée nationale de l’époque Richard Ferrand sur la démarche à suivre pour poursuivre son discours. Le président lui répond : « Il n’y a rien à faire Monsieur le Ministre, juste souffrir en silence ».

- Propos relevés dans Libération, « À l’Assemblée, les députés opèrent à show », 4 août 2022.

- Les retranscriptions des discours sont disponibles en ligne : jeudi 20 décembre 2018, deuxième séance, et troisième séance.

- Voir Y. Algan et al., Les Origines du Populisme, 2019 ; et P. Rosanvallon, Les épreuves de la vie, 2021.

- R. Barthes, Mythologies, 1957

- M. Gentzkow, H. Alcott, « Social Media and Fake News in the 2016 Elections », Journal of economic perspectives, 2017 et M. Gentzkow, L. Boxel and J. Shapiro, « Cross-country trends in affective polarization », Review of economics and statistics 2024; Gentzkow, M., Shapiro, J.M. and Taddy,M. « Measuring group differences in high-dimensional choices: Method and application to congressional speech », Econometrica, 2019.