Nous montrons que le déclin du bonheur et de la confiance sociale en Europe et aux États-Unis explique une grande partie de la montée de la polarisation politique et des votes anti-système.

Les attitudes subjectives telles que la satisfaction de vie et la confiance jouent un rôle beaucoup plus important dans la formation des valeurs et du comportement électoral que les idéologies traditionnelles ou la lutte des classes.

Tout d’abord, le déclin de la satisfaction de vie explique la montée des votes anti-système. Mais ensuite intervient la confiance envers les autres : parmi les personnes malheureuses qui sont attirées par les extrêmes du spectre politique, les personnes ayant une faible confiance sociale se retrouvent plus souvent à l’extrême droite, tandis que celles ayant une confiance élevée tendent davantage à voter pour l’extrême gauche.

Yann Algan, HEC – Cepremap

Corin Blanc, EconomiX, Ademe et Cepremap

Claudia Senik, PSE et Cepremap

Publié le 27 mars 2025

Cette Note est une adaptation en français du chapitre 8 du World Happiness Report 2025, « Trusting others: How unhappiness and social distrust explain populism », par les mêmes auteurs.

Nous remercions Eugénie de Laubier pour son excellent travail d’assistante de recherche et Elizabeth Beasley pour sa contribution à un travail préliminaire.

Au cours de la dernière décennie, les pays occidentaux ont connu une cascade de victoires politiques des partis « anti-système », du Brexit en 2015 à l’élection de Donald Trump en 2024. Durant cette période, le ressentiment envers « le système » s’est accru dans la plupart des pays européens, notamment en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, en Pologne, en Suède et en Suisse. Ce ressentiment a pour corollaire la montée globale de ces partis populistes depuis le début du 20e siècle, tant à l’extrême gauche qu’à l’extrême droite, avec une forte augmentation depuis les années 1980.

Les électeurs remettent en question l’immigration et la mondialisation ; le protectionnisme est en hausse, et les attaques contre les experts et les médias traditionnels sont de plus en plus fréquentes. Les crimes haineux contre les immigrés et les minorités, principalement alimentés par les partis populistes, sont également en augmentation. À première vue, ces tendances peuvent surprendre, compte tenu des niveaux de prospérité et de sécurité historiquement sans précédent après la Seconde Guerre mondiale et la chute du mur de Berlin en 1989.

Plusieurs études suggèrent que cette vague trouve son origine dans une perte de confiance envers les partis politiques traditionnels, tant de droite que de gauche, et une perte de confiance plus générale envers les élites, donnant naissance à des « partis anti-partis »1. Cette perte de confiance dans le système peut être attribuée à plusieurs facteurs économiques, tels que l’insécurité économique croissante et les conséquences économiques de la mondialisation, du commerce international ou de l’automatisation2, ou à des facteurs culturels conduisant à un rejet de la modernité et à une hostilité croissante envers les immigrés3.

Ce que ces explications abordent rarement est la question de savoir pourquoi certains électeurs anti-système répondent à ces pressions en se tournant vers l’extrême gauche, et d’autres vers l’extrême droite. Tout aussi intrigants sont les différents agendas de la droite populiste et de l’extrême gauche en termes d’inégalités de revenus, notamment le comportement paradoxal des plus pauvres qui, bien que bénéficiaires potentiels de la redistribution des revenus, votent souvent pour des partis qui s’y opposent4. La récente victoire de Donald Trump en 2024 en est une parfaite illustration. De même, dans le contexte français, lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2022, les partis anti-système, tant de l’extrême gauche (La France insoumise – JL Mélenchon) que de l’extrême droite (Rassemblement national – M. Le Pen) ont rassemblé environ 20% des voix de la part d’électeurs provenant souvent du même milieu social. Le Pen, la candidate populiste de droite, et Mélenchon, le candidat d’extrême gauche, tout en proposant deux programmes politiques très différents sur l’immigration et la redistribution, sont tous deux capables d’attirer les votes des mêmes ouvriers.

Pour expliquer ces comportements politiques, il faut reconnaître le déclin du pouvoir explicatif de la division traditionnelle en termes de classes sociales dans le comportement électoral et chercher un nouveau cadre qui puisse expliquer la montée des votes anti-système et leur orientation soit vers la droite populiste (avec une idéologie anti-redistribution et plus particulariste ou anti-immigrés) soit vers l’extrême gauche (pro-redistribution et plus universaliste ou pro-immigrés).

Dans cette Note, nous proposons un tel cadre, où les attitudes subjectives comme la satisfaction de vie et la confiance interpersonnelle jouent un rôle crucial. Dans le contexte des sociétés post-industrielles devenues de plus en plus individualistes, les attitudes subjectives jouent un rôle beaucoup plus important dans la formation des valeurs et du comportement électoral que les idéologies traditionnelles ou la lutte des classes. Conformément aux conclusions précédentes, nous montrons que la (faible) satisfaction de vie est fortement liée à la méfiance envers les institutions et à la préférence pour les candidats anti-système, tant aux États-Unis qu’en Europe, en utilisant diverses bases de données internationales5.

Nous mettons ensuite en évidence un nouvel élément clé : le rôle de la confiance sociale pour expliquer comment ces forces anti-système s’orientent vers la droite ou la gauche du spectre politique. Les électeurs d’extrême gauche ont un niveau de confiance sociale plus élevé, tandis que les populistes de droite ont un très faible niveau de confiance sociale. Pour la droite populiste, cette faible confiance ne se limite pas aux étrangers, mais s’étend également aux autres en général, des homosexuels à leurs propres voisins. L’inclination xénophobe de la droite populiste, bien documentée dans le monde entier6, semble être un cas particulier d’une méfiance plus large envers le reste de la société. Les populistes de droite à travers le monde partagent des inclinations xénophobes et anti-immigration. Les Démocrates suédois, le Parti populaire danois, le Parti des Finlandais, le Parti de la liberté d’Autriche, l’Aube dorée grecque, la Ligue du Nord ou Fratelli d’Italia, le Rassemblement National en France et une fraction du Parti républicain aux États-Unis sont tous construits sur de solides fondements anti-immigration.

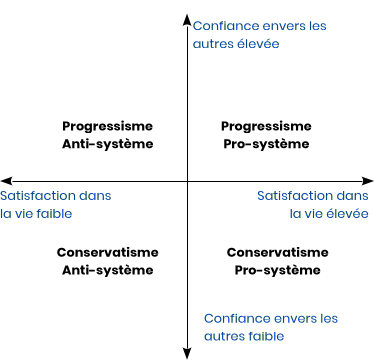

Pour englober ces schémas dans un cadre unifié, nous construisons une matrice de confiance interpersonnelle et de satisfaction de vie et montrons comment les électeurs aux États-Unis et en Europe occidentale se positionnent dans cette matrice au cours de la dernière décennie. Nous testons la pertinence de ce cadre en combinant diverses bases de données : le Gallup World Poll (2004-2024), l’Enquête sociale européenne (2002-2023), le General Social Survey (1970-2023) et le World Values Survey (1981-2023).

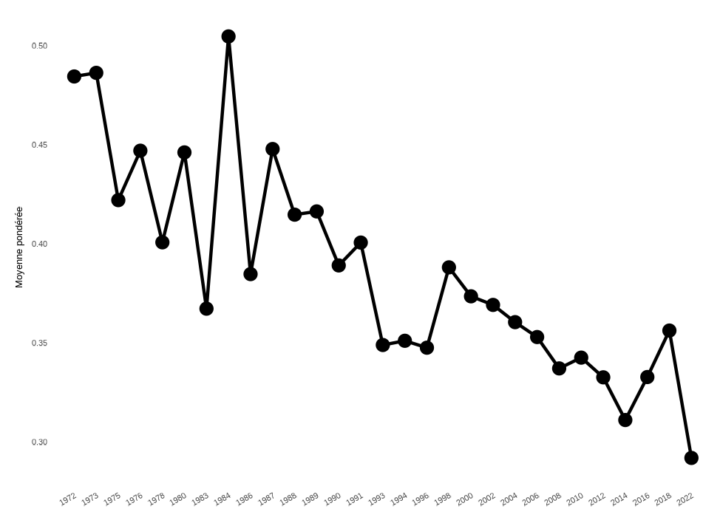

Notre nouveau paradigme offre un éclairage supplémentaire pour une analyse plus générale des préférences politiques. Il éclaire la montée des partis anti-système au cours du temps. Nous montrons, grâce aux données Gallup, une accélération de la baisse de la satisfaction de vie aux États-Unis et, dans une moindre mesure, dans les pays d’Europe occidentale, comme déjà documenté dans le World Happiness Report de 2024. Nous apportons également de nouvelles preuves d’un fort déclin de la confiance sociale. À titre d’illustration, la proportion d’Américains qui font confiance aux autres a presque diminué de moitié depuis les années 1970, passant de 50% à 30%. Ces nouvelles observations font écho au livre fondateur de Bob Putnam, Bowling Alone et au chapitre de de Neve et al. dans World Happiness Report 20257. Nous montrons que ces tendances sont fortement associées à l’augmentation de la probabilité de voter pour des partis anti-système en Europe occidentale et aux États-Unis, et nous identifions les groupes de personnes dont la satisfaction de vie et la confiance sociale ont le plus diminué au cours de cette période.

Un nouveau paradigme pour expliquer les votes anti-système

De nombreuses études ont établi l’influence des attitudes subjectives, telles que la satisfaction de vie, sur le comportement électoral. En particulier, il a déjà été montré que les personnes malheureuses ont moins confiance dans les partis politiques et le système politique, sont plus susceptibles d’adhérer à des idées autoritaires réclamant un leader fort pour diriger le pays, et sont plus susceptibles de rejeter les partis en place, tant dans le contexte européen que du Brexit8, ainsi que dans le contexte américain de l’élection de Trump en 20169. Les émotions négatives mesurées par les enquêtes internationales et les médias sociaux sont également fortement associées aux votes populistes aux États-Unis et en Europe occidentale10.

Ces éléments s’ajoutent à la vaste littérature consacrée aux conséquences politiques des chocs et des risques économiques, tels que la crise financière, la mondialisation et l’augmentation des inégalités de revenus. Ils montrent comment les mesures de satisfaction de vie captent l’impact de ces chocs sur l’expérience de vie d’une manière beaucoup plus précise que de simples mesures sociodémographiques, et comment ces expériences subjectives négatives se traduisent par un rejet des institutions et des élites, tenues pour responsables de n’avoir pas offert une protection suffisante contre ces aléas.

Pourtant, ces études ne peuvent expliquer pourquoi les électeurs malheureux se tournent soit vers la gauche, soit vers la droite du spectre politique, ni leurs différentes idéologies, c’est-à-dire leurs valeurs économiques et culturelles. Notre contribution ici est de montrer l’importance d’ajouter la confiance sociale comme deuxième dimension, en plus de la satisfaction de vie, afin de comprendre la répartition des citoyens insatisfaits entre l’extrême gauche et l’extrême droite. Nous analysons également le comportement des abstentionnistes, dont le manque d’inclusion sociale est associé à un retrait du jeu politique et au refus de voter. Cela est particulièrement révélateur dans le cas des États-Unis, où ce comportement représente un ajout aux options limitées offertes par le système bipartite.

Cette répartition fait écho à certains travaux illustrant le rôle des valeurs morales universalistes ou particularistes dans la montée du vote pro-Trump dans le contexte américain11. Elle fait également écho à d’autres études pointant les causes culturelles de la montée du populisme. Par exemple, Norris et Inglehart affirment que le vote populiste est principalement porté par la génération née entre les deux guerres mondiales, motivée par un rejet de la modernité culturelle, de la diversité et de l’émancipation des femmes et des minorités sexuelles. Cependant, ces explications traditionnelles ne parviennent pas à expliquer pourquoi dans certains pays, les plateformes populistes attirent au moins autant de soutien de la part des jeunes que de la génération plus âgée. La montée des votes populistes est omniprésente, traversant les générations et les catégories sociales. Le rejet culturel est également incapable d’expliquer la baisse dramatique de la confiance dans le gouvernement observée dans tout le monde occidental, toutes générations confondues. Les facteurs économiques ne peuvent pas non plus expliquer pourquoi il existe un fort courant xénophobe dans certains partis anti-système mais pas dans d’autres, ou pourquoi de nombreux partis populistes et leurs électorats pauvres sont hostiles aux politiques de redistribution des revenus.

Notre cadre d’analyse s’appuie enfin sur d’abondantes recherches en sciences sociales montrant comment la confiance sociale façonne les idéologies, notamment les valeurs économiques, en particulier la prédisposition des citoyens à payer des impôts, à financer des biens publics, ou à favoriser des politiques plus ou moins redistributives. Par exemple, le consentement à l’impôt d’une personne sera plus élevé si elle estime que les autres contribuent également, une conclusion confirmée par des expériences de laboratoire sur les jeux de biens publics12. Les personnes les plus en faveur de la redistribution, et plus généralement les pays où le système d’État-providence est plus généreux, affichent des niveaux de confiance plus élevés. À l’inverse, la méfiance mine le soutien à la redistribution des revenus. Dans le contexte français, la confiance explique une grande partie des valeurs économiques et culturelles, en particulier les attitudes envers l’immigration ou l’homosexualité13.

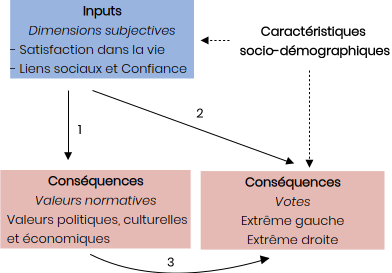

Les deux diagrammes ci-dessous illustrent le nouveau paradigme que nous proposons. La Figure 1 montre comment la satisfaction de vie et la confiance sociale expliquent les idéologies (à la fois les attitudes culturelles et économiques) et les attitudes et votes politiques. La Figure 2 montre comment la satisfaction de vie et la confiance sociale sont toutes deux nécessaires pour comprendre pleinement les mouvements anti-système.

L’influence de la satisfaction de vie et de la confiance sur l’idéologie

Nous commençons par illustrer les relations entre la satisfaction de vie et la confiance sociale, d’une part, et les valeurs politiques, économiques et culturelles d’autre part.

La satisfaction de vie est mesurée par la question : « Êtes-vous satisfait de votre vie en général ? » avec des réponses sur une échelle de 0 pour « très insatisfait » à 10 pour « très satisfait ». La confiance sociale est mesurée par la confiance interpersonnelle, la confiance que les gens ont envers les autres. Il est important de noter qu’elle est différente de la confiance institutionnelle, (gouvernement, parlement, justice, etc.). Pour mesurer la confiance interpersonnelle, nous utilisons la question : « En général, diriez-vous qu’on peut faire confiance à la plupart des gens ou qu’on n’est jamais trop prudent dans ses relations avec les autres ? » Cette question est devenue une référence standard dans les enquêtes internationales pour évaluer le tissu social, la capacité à coopérer en dehors de la famille et du cercle privé. Nous proposons également des mesures supplémentaires de confiance sociale basées sur des mesures concrètes de relations sociales.

Nous mettons en œuvre notre cadre et examinons l’interaction entre la satisfaction de vie et la confiance sociale. Pour simplifier, nous divisons la population de chaque pays en groupes de confiance élevée versus faible et en groupes de satisfaction de vie élevée versus faible (par rapport au niveau médian). Nous représentons ensuite les valeurs moyennes des quatre groupes définis par cette partition.

Valeurs politiques

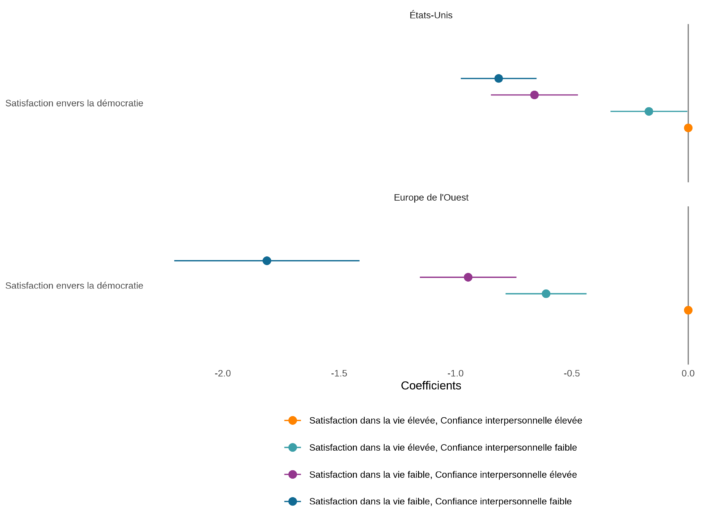

La Figure 3 illustre l’association entre la satisfaction à l’égard de la démocratie et la satisfaction de vie et la confiance interpersonnelle, à l’aide d’estimations individuelles sur données européennes et américaines, à revenu, niveau d’éducation, genre et âge donnés (les résultats pour la confiance dans le Parlement, dans le système juridique, dans les politiciens et le soutien à l’intégration européenne sont présentés en annexe du chapitre en langue anglaise du World Happiness Report 2025).

Figure 3 : Satisfaction quant à la démocratie aux États-Unis et en Europe occidentale

ANES (2020), ESS (2018-2020)

La barre verticale portant les points verts, à droite de la figure, représente les attitudes des individus qui déclarent un niveau élevé de satisfaction de vie et de confiance. Par rapport à ce point de référence, les couleurs des points correspondent aux trois autres groupes : satisfaction de vie élevée et faible confiance (orange), faible satisfaction de vie et faible confiance (rose), et faible satisfaction de vie et confiance élevée (bleu).

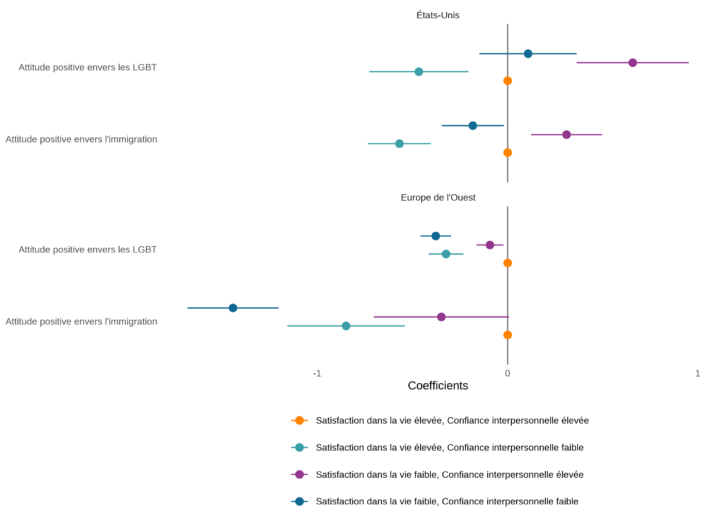

Valeurs culturelles

Le groupe de citoyens ayant le plus faible niveau de satisfaction, le groupe anti-système, est divisé en termes de valeurs culturelles et sur ce qui devrait remplacer le « système ». Cette division dépend de leur niveau de confiance sociale.

La Figure 4 montre ainsi que la confiance sociale est le principal prédicteur de la division culturelle en termes d’attitudes envers l’immigration mais aussi envers l’homosexualité, l’avortement et la criminalité. Nous mesurons les attitudes envers les LGBTQ à l’aide de questions sur le droit des personnes gays et lesbiennes d’adopter des enfants (aux États-Unis) ou de vivre leur vie comme elles le souhaitent (dans le cas européen). Nous mesurons les attitudes envers les immigrants par le biais de questions sur le fait de savoir si l’immigration est bonne pour l’économie du pays ou menace les emplois des natifs.

ANES (2020), ESS (2018-2020)

Le rôle crucial de la confiance sociale dans la formation des valeurs culturelles est puissamment illustré par le contraste entre deux blocs au sein du groupe des citoyens ayant une faible satisfaction de vie : ceux ayant une faible confiance (rose) s’opposent presque deux fois plus fréquemment à l’immigration et aux droits LGBTQ que ceux ayant une confiance élevée (bleu). Les citoyens ayant une confiance élevée, même lorsqu’ils expriment un faible niveau de satisfaction de vie (bleu foncé), sont plus tolérants envers l’immigration et les LGBTQ que les personnes très satisfaites mais méfiantes (orange). Ainsi, contrairement à l’idéologie politique, qui dépend du niveau de satisfaction de vie, l’idéologie culturelle s’organise le long de l’axe de la confiance interpersonnelle, comme le montre notre Figure 2 initiale.

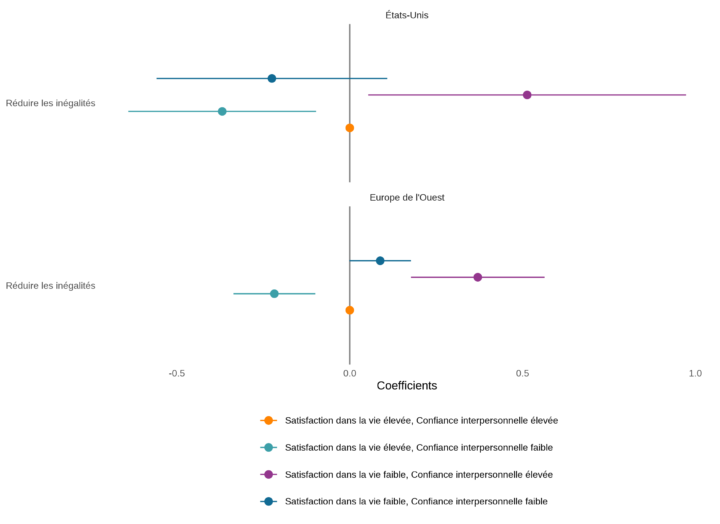

Valeurs économiques

Les mêmes schémas se retrouvent dans les relations entre satisfaction de vie, confiance sociale et valeurs économiques. La confiance sociale apparaît comme le principal facteur de positionnement vis-à-vis de la redistribution des revenus.

Nous mesurons les attitudes envers la redistribution en utilisant une question sur le fait de savoir si « Le gouvernement devrait réduire les différences de niveau de revenu » (échelle 1-10) pour l’Europe, et « Il devrait y avoir de plus grandes incitations à l’effort individuel » versus « Les revenus devraient être rendus plus égaux » (échelle 1 à 10) pour les États-Unis.

La Figure 5 montre que le soutien à la redistribution des revenus est généralement associé à une confiance sociale plus élevée, mais à une satisfaction de vie plus faible (en neutralisant le rôle du revenu individuel).

Ceux qui sont très satisfaits de leur vie mais qui ont une faible confiance (orange) sont ceux qui s’opposent le plus souvent à la redistribution des revenus. Le contraste est encore plus saisissant au sein du groupe de citoyens ayant la plus faible satisfaction de vie : ils sont moins favorables à la redistribution des revenus s’ils ont un faible niveau de confiance interpersonnelle (rose), mais plus favorables s’ils font confiance aux autres (bleu). Les citoyens ayant une faible confiance interpersonnelle sont sans doute sceptiques quant au contrat social et au comportement de réciprocité de la part des autres. La littérature économique a en effet montré que le niveau de confiance interpersonnelle explique une part importante de la prédisposition des citoyens à financer les biens publics, à payer des impôts ou à soutenir les politiques redistributives. Cela éclaire le comportement paradoxal d’une grande partie de la classe ouvrière, qui est la moins satisfaite de la vie en général, mais vote pour des partis qui s’opposent aux politiques redistributives.

L’influence de la satisfaction de la vie et de la confiance sur le comportement électoral

Nous nous penchons à présent sur le comportement électoral des citoyens. Nous étudions tout d’abord le lien entre la satisfaction de vie, la confiance et les votes (deuxième flèche de la figure 1), puis le lien entre les valeurs économiques et culturelles et les votes (troisième flèche de la figure 1).

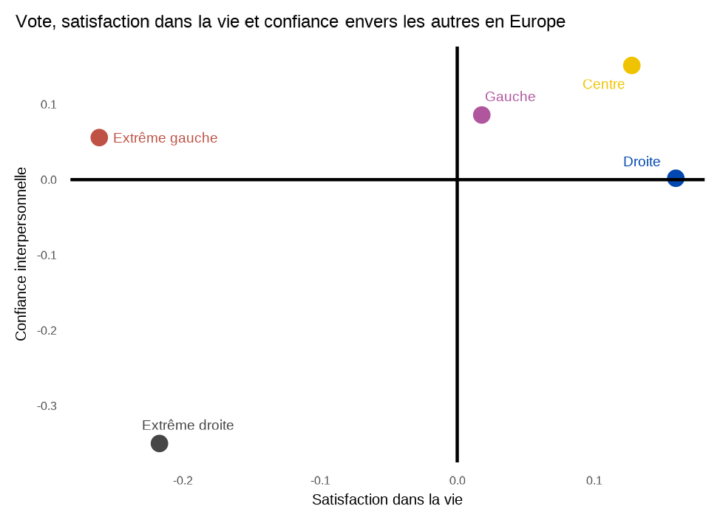

Satisfaction, confiance et vote en Europe

Dans l’ensemble de l’Europe occidentale, un niveau élevé de satisfaction dans la vie est négativement associé au vote pour les partis extrêmes lors des dernières élections nationales, c’est-à-dire soit à l’extrême droite, soit à l’extrême gauche (Tableau 1). En revanche, les électeurs des partis de centre-gauche et de centre-droit sont en moyenne plus satisfaits de leur vie. Toutefois, un faible niveau de confiance est uniquement associé à une attirance pour l’extrême droite et, dans une moindre mesure, pour la droite, mais pas pour la gauche et l’extrême gauche.

| Variable expliquée | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Extrême gauche (1) | Gauche (2) | Centre (3) | Droite (4) | Extrême droite (5) | |

| Satisfaction dans la vie | -0.010* (0.001) | -0.005* (0.001) | 0.005* (0.001) | 0.015* (0.001) | -0.005* (0.001) |

| Confiance interpersonnelle | 0.004* (0.001) | 0.014* (0.001) | 0.003* (0.001) | -0.006* (0.001) | -0.016* (0.001) |

| Observations | 32,450 | 32,450 | 32,450 | 32,450 | 32,450 |

| R² | 0.068 | 0.083 | 0.088 | 0.073 | 0.083 |

| Adjusted R² | 0.067 | 0.082 | 0.087 | 0.072 | 0.082 |

| Residual Std. Error (df = 32414) | 0.289 | 0.487 | 0.332 | 0.443 | 0.334 |

Tableau 1 : Satisfaction dans la vie, confiance et vote en Europe occidentale

Note : estimations par les moindres carrés ordinaires de la propension à voter pour chaque parti à la dernière élection nationale. La régression contrôle pour le genre, le revenu, le niveau de diplôme, avec des effets fixes pour les années et les pays. Les écarts-types sont groupés au niveau du pays, et les abstentionnistes sont exclus de l’échantillon. Tous les coefficients présentés sont significatifs au niveau au seuil de 1 %.

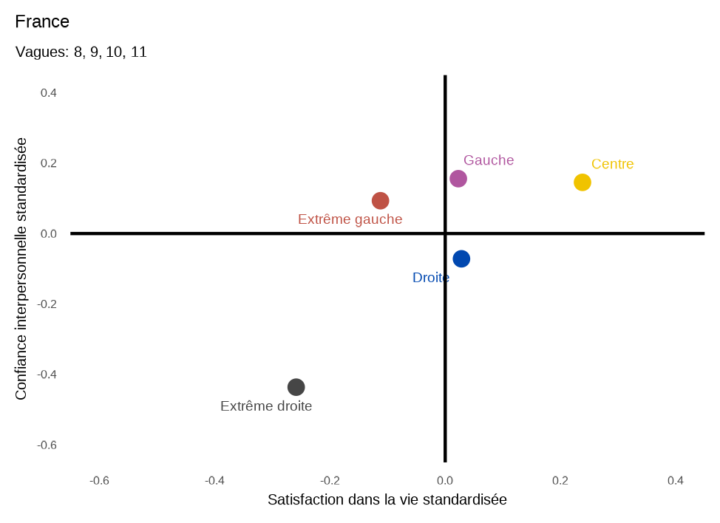

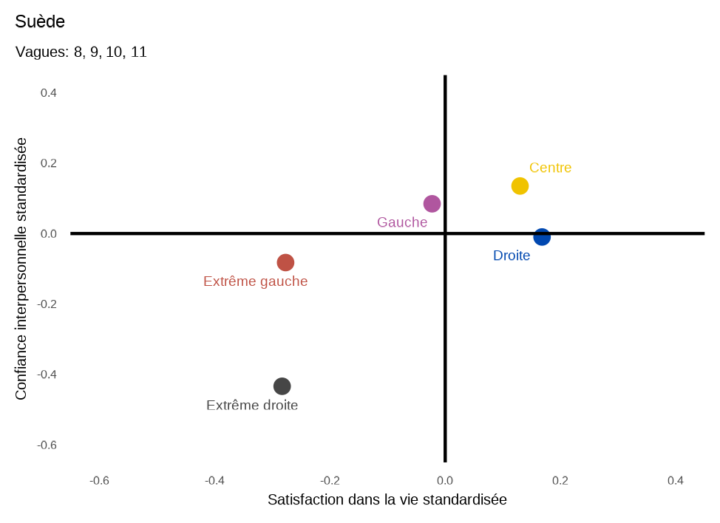

La figure 6 montre qu’en Europe occidentale, les électeurs d’extrême droite et d’extrême gauche déclarent tous deux des niveaux de satisfaction de la vie également faibles, mais se positionnent symétriquement sur des niveaux de confiance faibles (extrême droite) et élevés (extrême gauche). Ce constat est cohérent avec nos résultats précédents concernant les valeurs politiques, économiques et culturelles. L’idéologie anti-système et la méfiance à l’égard des institutions sont liées à une faible satisfaction dans la vie, mais cette dernière ne suffit pas à générer un mouvement populiste d’extrême droite. La droite populiste s’appuie sur une faible confiance interpersonnelle, elle-même associée à des attitudes anti-immigration et anti-redistribution.

ESS (2018-2023)

Note : les pays considérés sont l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Norvège et la Suède. La satisfaction et la confiance sont normalisées à une moyenne de 0 et un écart-type de 1.

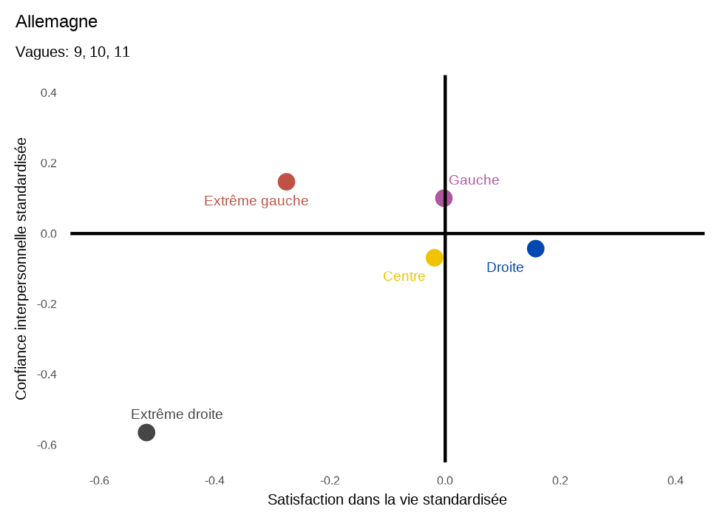

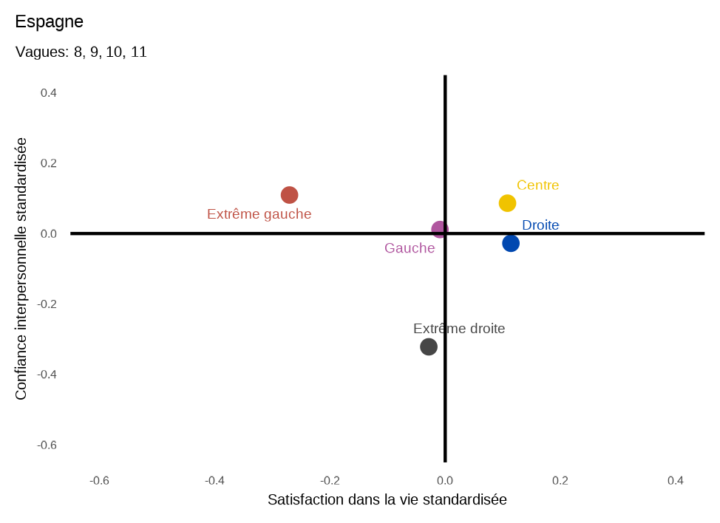

La figure 7 illustre ces résultats pour une sélection de pays européens, du sud (Espagne) au centre (France et Allemagne) et au nord (Suède). Dans tous les pays, les électeurs d’extrême droite se situent à un niveau de confiance sociale bien inférieur à celui des électeurs de tout autre parti politique. En général, les électeurs des partis de centre-droit ou de centre-gauche ont une satisfaction de vie et une confiance sociale supérieures à la moyenne.

ESS (2018-2023)

Les élections françaises constituent une illustration classique de notre paradigme. L’extrême gauche (Mélenchon) et l’extrême droite (Le Pen) y disposent d’un électorat important (18-25% aux élections présidentielles de 2017 et 2022). Les citoyens ayant une confiance interpersonnelle élevée sont plus susceptibles de voter pour la gauche, et ceux ayant une confiance plus faible sont plus susceptibles de voter pour la droite. Les électeurs de Le Pen et de Mélenchon partagent le même niveau d’insatisfaction mais diffèrent en termes de confiance. L’électorat du centre est incarné par Emmanuel Macron, avec un niveau élevé de satisfaction de vie et de confiance, qui correspond aux personnes plus aisées ayant des valeurs libérales et pro-européennes. En revanche, ceux qui votent pour les partis de la droite traditionnelle sont satisfaits de la vie (en partie du fait de leurs revenus élevés) mais moins confiants. Nous retrouvons les mêmes tendances chez les partis anti-système en Allemagne (Die Linke contre AfD) et en Espagne (Podemos contre Vox).

Satisfaction, confiance et attitudes politiques aux États-Unis

Notre cadre est plus difficile à appliquer dans le système bipartisan américain (Démocrates versus Républicains) qui protège les partis de la fragmentation. En appliquant notre cadre, nous découvrons un clivage important non seulement entre les partis politiques, mais aussi entre les électeurs et les abstentionnistes, ces derniers affichant les niveaux les plus bas de satisfaction de vie et de confiance interpersonnelle. Aux États-Unis, ce groupe de citoyens, qui peut être considéré comme anomiques, n’est pas représenté par un parti.

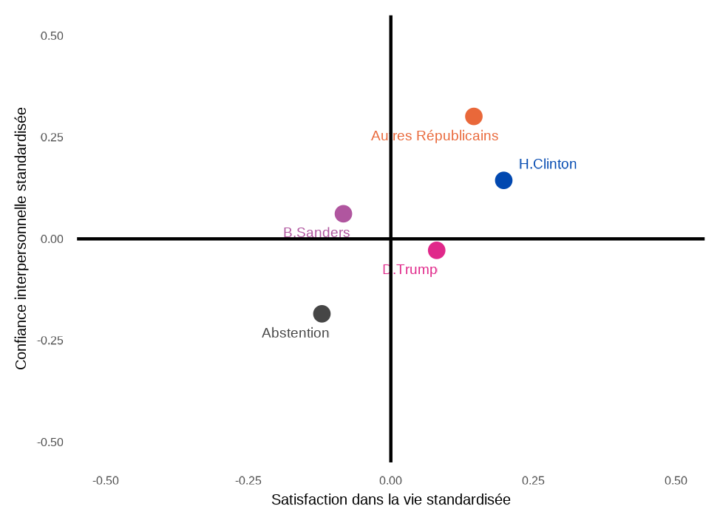

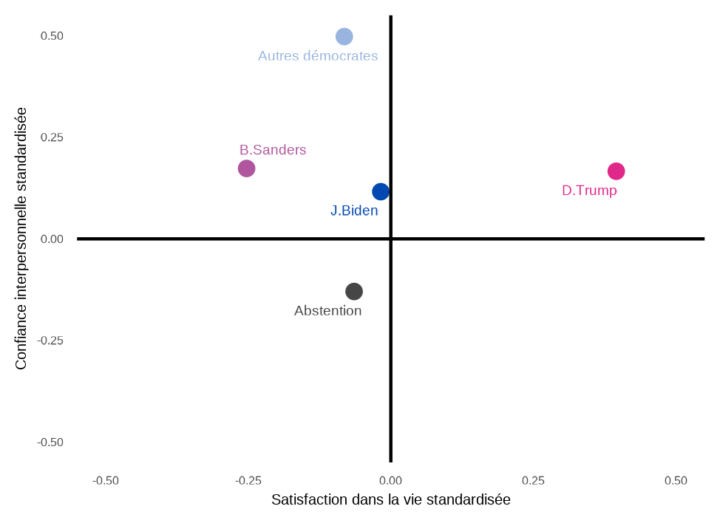

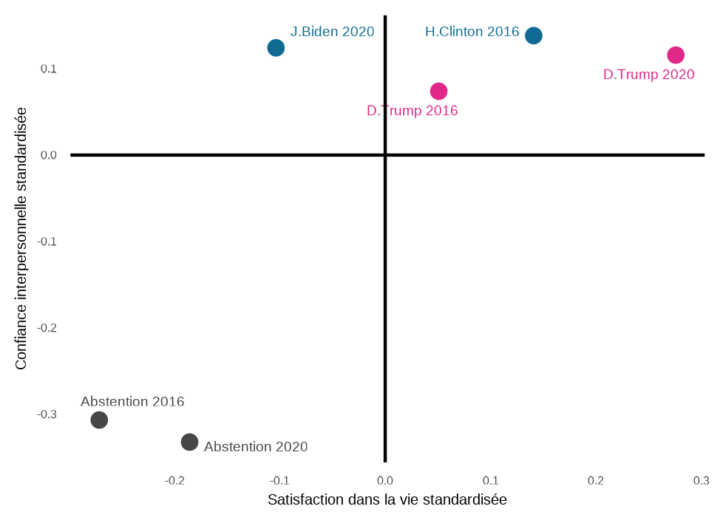

Figure 8 : Satisfaction dans la vie, confiance et vote aux élections primaires et aux élections présidentielles américaines

ANES (2016 2020)

Nous nous concentrons plus spécifiquement sur les deux élections présidentielles de 2016 et 2020, qui sont associées à la montée des votes pour Donald. Dans un système multipartite, les électeurs peuvent choisir – ou créer – un parti qui correspond à leurs préférences. Dans un système bipartite, les partis prennent souvent des positions opposées sur chaque enjeu politique saillant, ce qui façonne la nature de la polarisation : les politiciens et les électeurs se répartissent autour d’une division qui agrège plusieurs enjeux. Chacun des deux partis représente ainsi une coalition d’électeurs qui soutiennent différentes positions politiques sur diverses dimensions. Nous essayons d’identifier ces sous-groupes pour comprendre leurs caractéristiques et leur comportement électoral.

La Figure 8 illustre les votes en 2016 et 2020 pour les élections primaires et présidentielles. En 2016, les votes pour Hillary Clinton étaient des votes pour le statu quo, provenant de personnes ayant un niveau de confiance et de satisfaction de vie élevé. Les électeurs d’Hillary Clinton sont plus riches que la moyenne (ce qui est fortement corrélé avec leur satisfaction de vie) et leur niveau élevé de confiance les rend plus favorables à l’immigration et à la mondialisation. Dans le camp démocrate, les électeurs de Bernie Sanders expriment également un niveau de confiance plus élevé que la moyenne, mais un niveau de satisfaction de vie plus faible. Ce schéma explique pourquoi ils votent pour un candidat dont le principal slogan de campagne porte sur la redistribution des revenus et la taxation des plus riches. Les électeurs de Donald Trump en 2016 présentent des caractéristiques différentes : leur niveau de satisfaction de vie est légèrement supérieur à la moyenne nationale (cela est dû à la composition de cet électorat, combinant à la fois la classe ouvrière blanche, la classe moyenne et les riches), mais un faible niveau de confiance. Cela est cohérent avec la plateforme anti-impôts et anti-immigration de Trump.

En 2020, Donald Trump était le seul candidat du camp républicain. Le ralliement des électeurs républicains traditionnels fortunés (qui avaient voté pour d’autres candidats républicains lors des primaires présidentielles de 2016) explique le niveau de satisfaction de vie supérieur à la moyenne de ce groupe et leur niveau moyen de confiance. En revanche, tous les électeurs démocrates affichent une faible satisfaction de vie et un niveau moyen ou supérieur à la moyenne de confiance interpersonnelle.

Mais la caractéristique la plus remarquable des élections américaines de 2016 et 2020 est le niveau beaucoup plus faible de satisfaction de vie et de confiance des abstentionnistes par rapport aux votants. Alors qu’en Europe les « anomiques » se tournent vers les partis d’extrême droite, aux États-Unis ils se retirent de la vie publique. Pour approfondir cette spécificité, nous utilisons une autre enquête (isolée) consacrée à la satisfaction de vie et à la confiance sociale des citoyens américains et à leur comportement électoral en 2016 et 202014.

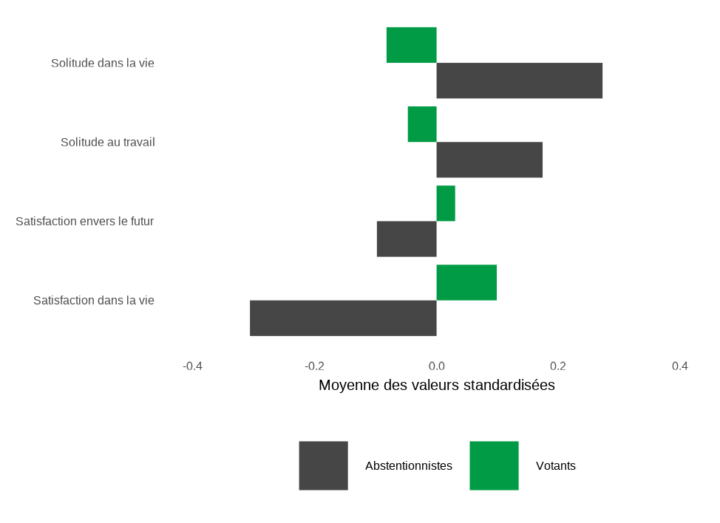

La Figure 9A illustre d’abord le clivage entre abstentionnistes et votants en termes de satisfaction de vie. Les abstentionnistes affichent une plus grande solitude tant au travail que dans leur vie, une satisfaction de vie plus faible et moins d’optimisme pour l’avenir. La situation des abstentionnistes empire même entre les deux élections : alors que leur satisfaction de vie est inférieure de 31 points de pourcentage à la moyenne en 2016, elle est inférieure de 39 points de pourcentage en 2020.

Bilendi (2021)

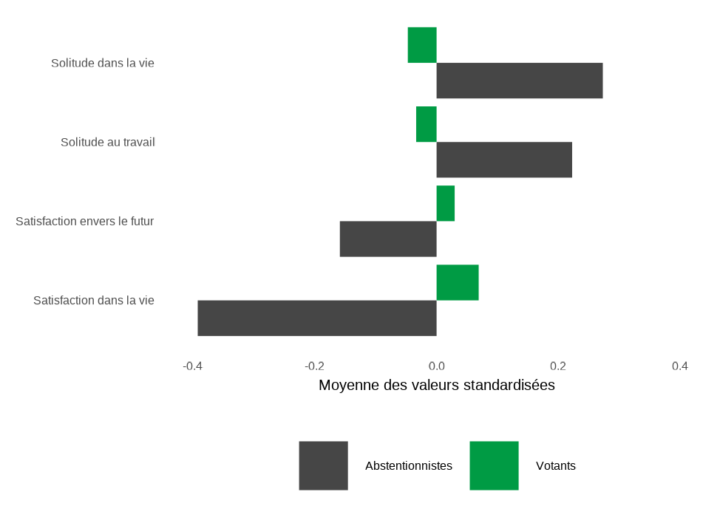

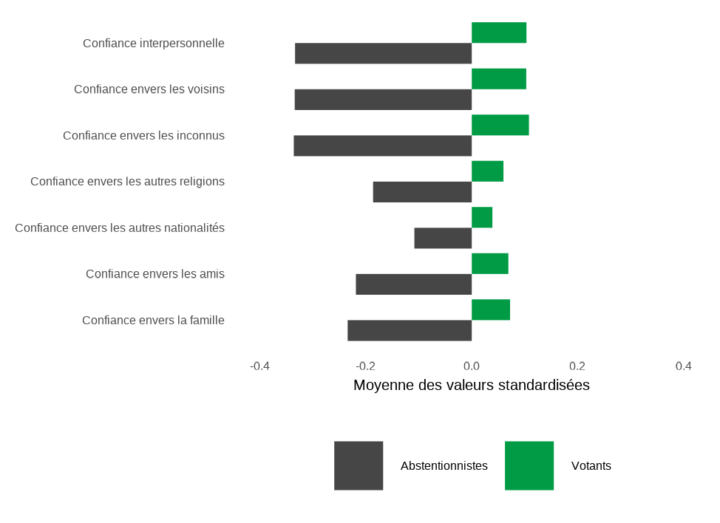

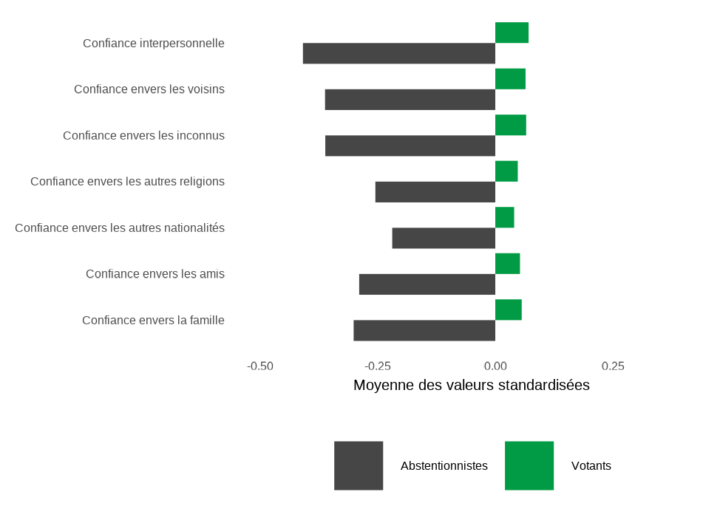

La Figure 9B illustre le niveau de confiance systématiquement plus faible des abstentionnistes dans toutes les dimensions : confiance envers les immigrants, les étrangers, mais aussi envers leurs voisins et leur propre famille. La défiance envers leur propre famille ou leurs amis (30 points de pourcentage de moins que la moyenne) est presque aussi forte qu’envers les étrangers (-36 points de pourcentage) et les autres en général (-41 points de pourcentage).

Figure 9B : Dimensions de la confiance interpersonnelle chez les votants et les abstentionnistes aux États-Unis

Bilendi (2021)

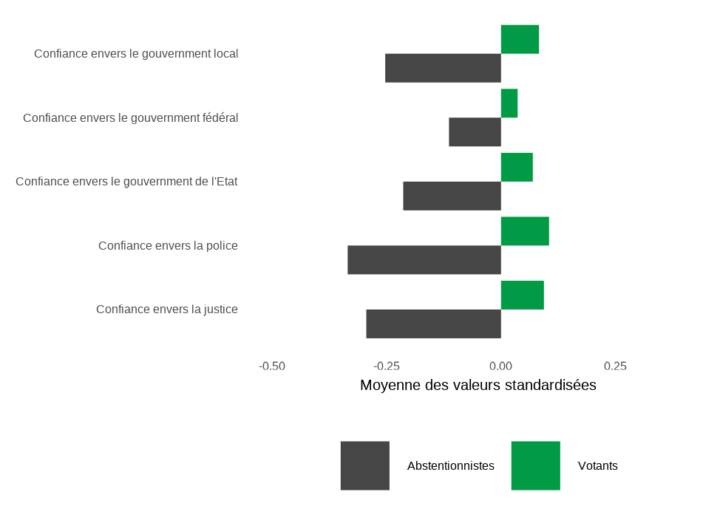

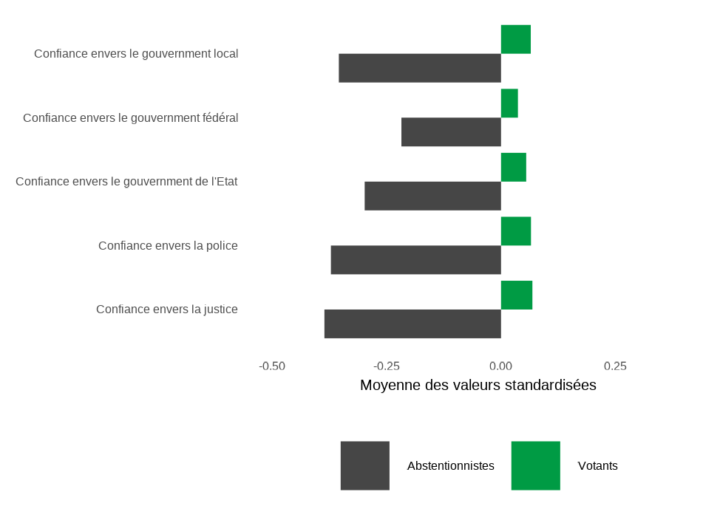

Enfin, les abstentionnistes affichent une méfiance spécifique envers les institutions. En particulier, ils ont une confiance inférieure de 39 points de pourcentage à la moyenne envers les tribunaux, de 37 points de pourcentage inférieure envers la police, et de 30 points de pourcentage inférieure envers le gouvernement en 2020. Ce niveau dramatiquement bas de confiance institutionnelle s’est détérioré entre 2016 et 2020 (Figure 9C).

Figure 9C : Dimensions de la confiance dans les institutions chez les votants et les abstentionnistes aux États-Unis

Bilendi (2021)

Valeurs et comportement politique

Enfin, nous examinons le lien entre les valeurs économiques ou culturelles et le comportement politique (troisième flèche de la figure 2A).

En Europe

Le tableau 2A montre qu’en Europe, toutes les mesures de la confiance politique sont négativement corrélées avec les positions d’extrême gauche et d’extrême droite. Le tableau 2B présente les relations attendues entre le soutien à la redistribution des revenus et à l’égalité des chances, d’une part, et le positionnement politique et les votes, d’autre part. En particulier, l’extrême-gauche est beaucoup plus favorable et l’extrême droite moins favorable à la redistribution que le centre. On constate également les relations attendues entre les votes et les attitudes culturelles, l’extrême droite étant beaucoup moins tolérante à l’égard de l’immigration et des couples de même sexe. En termes d’ampleur, le soutien à la redistribution des revenus est beaucoup plus importante pour les électeurs d’extrême-gauche peu satisfaits et très confiants, et l’immigration est l’obsession des électeurs d’extrême-droite peu satisfaits et peu confiants.

| Variable expliquée | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Satisfaction envers la démocratie (1) | Confiance envers les politiques (2) | Confiance dans le système légal (3) | Intégration Européenne (4) | Confiance dans le parlement (5) | |

| Extrême gauche | -1.337 (0.432) | -0.589* (0.298) | -0.787 (0.343) | -0.285 (0.385) | -0.896 (0.307) |

| Gauche | -0.153 (0.435) | 0.100 (0.317) | -0.102 (0.270) | 0.224 (0.395) | 0.109 (0.327) |

| Centre (Bascline) | -0.290 (0.349) | -0.121 (0.261) | -0.277 (0.234) | -0.491 (0.395) | -0.151 (0.319) |

| Droite | – | – | – | – | – |

| Extrême droite | -1.789* (0.477) | -1.286* (0.372) | -1.589* (0.289) | -2.010* (0.154) | -1.558* (0.318) |

| Observations | 31,606 | 31,657 | 31,648 | 31,667 | 31,616 |

| R² | 0.165 | 0.168 | 0.176 | 0.163 | 0.168 |

| Adjusted R² | 0.164 | 0.167 | 0.175 | 0.162 | 0.167 |

| Residual Std. Error | 2.354 (df = 31573) | 2.212 (df = 31624) | 2.406 (df = 31615) | 2.598 (df = 31604) | 2.416 (df = 31588) |

ESS (2018-2023)

Note : estimations par les moindres carrés ordinaires. La régression contrôle pour le genre, le revenu, le niveau de diplôme, avec des effets fixes pour les années et les pays. *p<0.1; p<0.05; ***p<0.01

| Variable expliquée | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Liberté de vie pour les gays et les lesbiennes (1) | Immigration bénéfique à l’économie (2) | Vie culturelle enrichie par les immigrés (3) | Réduction des inégalités par le Gouvernement (4) | Égalité des chances (5) | |

| Extrême gauche | 0.315 (0.160) | 0.327* (0.296) | – | 0.839* (0.077) | 0.196 (0.087) |

| Gauche | 0.189 (0.087) | 0.322 (0.087) | 0.856 (0.276) | 0.365* (0.065) | 0.185 (0.085) |

| Centre (Baseline) | – | – | – | – | – |

| Droite | -0.454* (0.084) | -0.849 (0.108) | 0.352 (0.124) | 0.315 (0.075) | -0.113 (0.047) |

| Extrême droite | -0.671* (0.119) | -2.189* (0.193) | -2.120* (0.144) | – | 0.016* (0.041) |

| Observations | 31,697 | 31,790 | 31,674 | 31,680 | 22,785 |

| R² | 0.167 | 0.016 | 0.151 | 0.112 | 0.125 |

| Adjusted R² | 0.164 | 0.016 | 0.151 | 0.112 | 0.125 |

| Residual Std. Error | 1.910 (df = 3614) | 9.046 (df = 31747) | 7.955 (df = 31747) | 0.988 (df = 31680) | 1.026 (df = 22735) |

ESS (2018-2023)

Note : estimations par les moindres carrés ordinaires. La régression contrôle pour le genre, le revenu, le niveau de diplôme, avec des effets fixes pour les années et les pays. *p<0.1; p<0.05; ***p<0.01

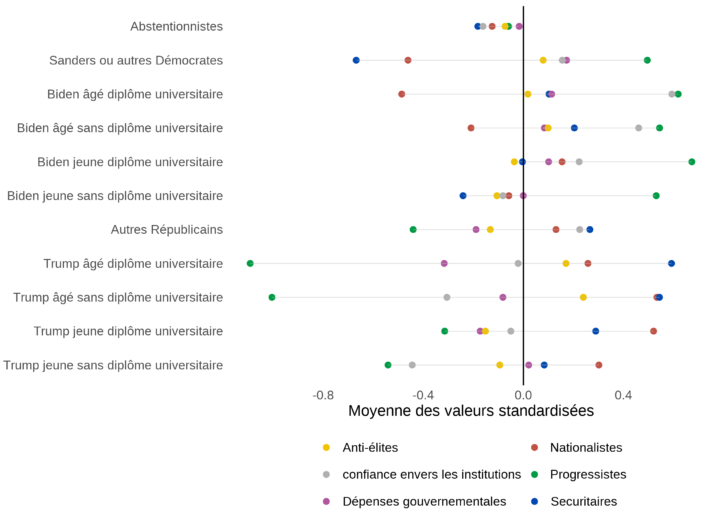

Ce schéma est assez différent de la division entre électeurs démocrates et républicains. Comme le vote Trump rassemble des groupes assez différents, nous détaillons davantage leur niveau de confiance par éducation et âge, distinguant les non-diplômés des diplômés universitaires et les jeunes (moins de 45 ans) des plus âgés (plus de 45 ans). Le résultat le plus saisissant concerne la différence entre la confiance envers son cercle privé (famille, amis, voisins) et la confiance envers la société ouverte. Les électeurs démocrates expriment un niveau de confiance locale beaucoup plus faible que la moyenne, mais un niveau de confiance beaucoup plus élevé que la moyenne envers les étrangers. Le tableau est inversé chez les électeurs de Trump. Étonnamment, ce résultat s’applique à toutes les générations et niveaux d’éducation.

Aux États-Unis

Dans le cas des États-Unis, les électeurs de Trump s’opposent à la redistribution des revenus et sont généralement contre l’intervention de l’État. Ils sont également beaucoup moins favorables à l’immigration et beaucoup moins tolérants à l’égard des LGBTQ (tableau 3).

| Variable expliqué | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Satisfaction envers la démocratie (1) | Immigration bénéfique à l’économie (2) | Culture américaine non-menacée par l’immigration (3) | Couples LGBT autorisés à adopter (4) | Réduction des inégalités par le Gouvernement (5) | |

| Trump | 1.182* (0.652) | -0.857 (0.311) | 1.128 (0.589) | -1.281 (0.129) | -3.692 (1.414) |

| Constant | 4.857* (2.208) | 6.498* (2.203) | 6.643* (2.229) | 10.258* (1.536) | 5.812* (3.196) |

| Observations | 3,064 | 3,611 | 3,614 | 3,264 | 3,264 |

| R² | 0.039 | 0.051 | 0.082 | 0.131 | 0.131 |

| Adjusted R² | 0.037 | 0.049 | 0.080 | 0.128 | 0.128 |

| Residual Std. Error | 2.627 (df = 3056) | 2.612 (df = 3609) | 2.298 (df = 3604) | 4.597 (df = 3259) | 4.056 (df = 3261) |

| F Statistic | 9.327* (df = 8, 3056) | 24.011* (df = 8, 3609) | 32.610* (df = 8, 3604) | 23.466* (df = 8, 3259) | 68.469* (df = 8, 3261) |

Tableau 3 : Idéologie et comportements de vote aux États-Unis

ANES (2020)

Note : Estimations par les moindres carrés ordinaires.

La régression contrôle pour le genre, le revenu, le niveau de diplôme. «

Trump » est une variable binaire qui vaut 1 lorsque la personne déclare avoir voté Trump aux élections primaires de 2020, et 0 sinon.

*p<0.1; p<0.05; ***p<0.01

Les électeurs démocrates de 2016 et 2020 (Sanders, Clinton, Biden) se montrent beaucoup plus favorables à l’immigration, aux minorités sexuelles, à la redistribution, et beaucoup moins anti-élites et pro-sécurité que la moyenne. On voit ainsi se dessiner des valeurs culturelles et économiques diamétralement opposées. Ce modèle d’attitudes est valide indépendamment des caractéristiques sociodémographiques ; il est bien reflété par la satisfaction de la vie et la confiance interpersonnelle.

Bilendi (2020)

La figure 10 détaille ces tendances idéologiques pour les élections primaires présidentielles de 2020. Nous distinguons différentes dimensions idéologiques : « Nationalisme « est mesuré par des questions sur l’anti-immigration et le protectionnisme, « Progressiste » mesure le soutien aux LGBTQ, les actions affirmatives et le contrôle des armes à feu ; « Dépenses publiques » mesure les attitudes envers les impôts sur les millionnaires, la redistribution des revenus et la réduction des inégalités de revenus ; « Anti-élite » mesure les attitudes négatives envers les experts, les scientifiques, les députés et les juges. La confiance institutionnelle mesure la confiance dans les institutions, la science et l’équité des élections. Nous distinguons également les attitudes en fonction des caractéristiques personnelles, ici l’éducation et la cohorte.

Tendances temporelles

Nous avons ouvert cette Note en évoquant la montée des votes pour les partis d’extrême droite et d’extrême gauche, que nous expliquons par un paradigme reliant les attitudes subjectives et les valeurs économiques et culturelles aux votes politiques. Nous nous attendons donc à voir des grandeurs évoluer ensemble au fil du temps

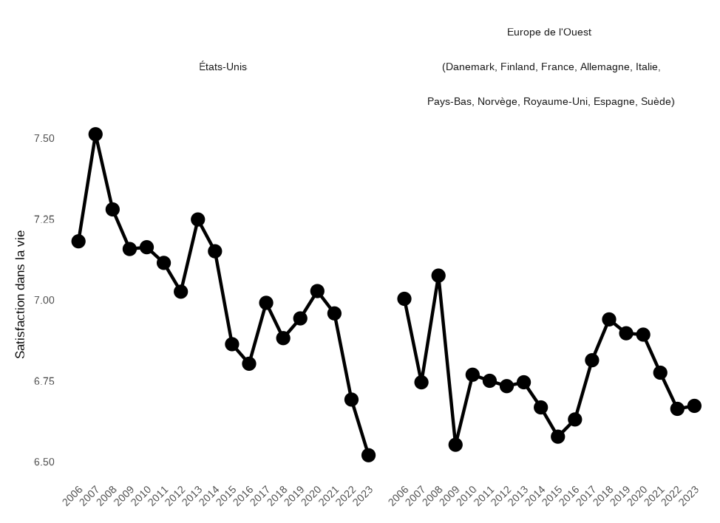

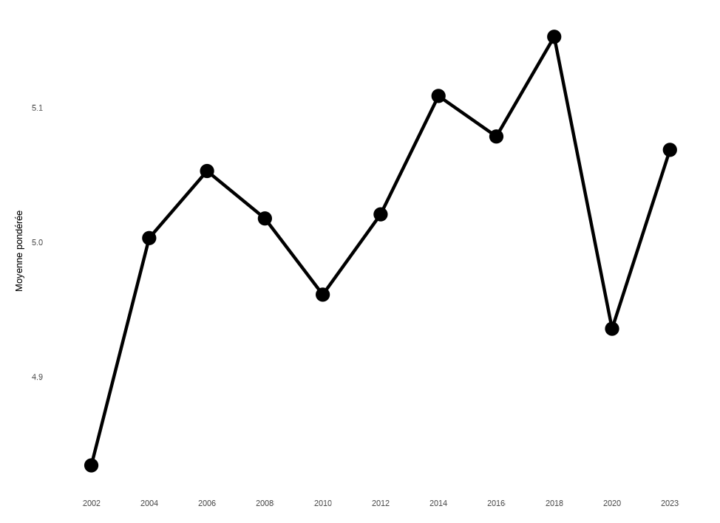

Comme l’illustre la figure 11, nous observons effectivement une forte baisse de la satisfaction à l’égard de la vie aux États-Unis, déjà documentée dans le World Happiness Report 202415. La tendance est moins claire dans le cas de l’Europe occidentale, mais le niveau initial de satisfaction dans la vie y est plus faible. Il est important de souligner que cette baisse de satisfaction moyenne à l’égard de la vie n’est pas due au revenu. Pour illustrer cela, chaque point de la figure 12 représente la satisfaction moyenne dans la vie et le revenu par habitant, ajusté en fonction de l’inflation, pour une année donnée.

Gallup World Poll (2006-2023)

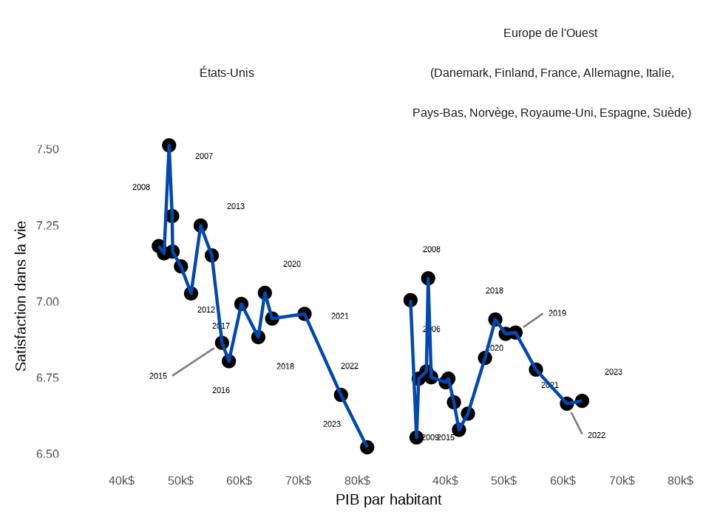

Figure 12 : Satisfaction dans la vie et PIB par habitant aux États-Unis et en Europe occidentale

Gallup World Poll et WDI (2006-2023)

En général, ce type de graphique fait apparaître une association positive à court terme entre le revenu et la satisfaction dans la vie, mais une association nulle à long terme16.

Mais dans les années 2000, l’association est négative ! La tendance temporelle de la satisfaction dans la vie est clairement à la baisse aux États-Unis, bien que le revenu par habitant augmente au fil du temps. Le tableau est similaire en ce qui concerne la plupart des pays européens, en particulier depuis les années 2020, où, en moyenne, le revenu par habitant augmente, mais le bonheur diminue.

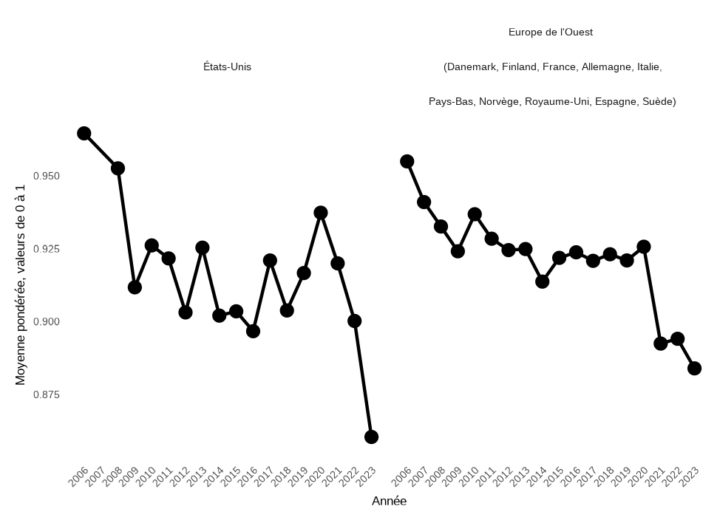

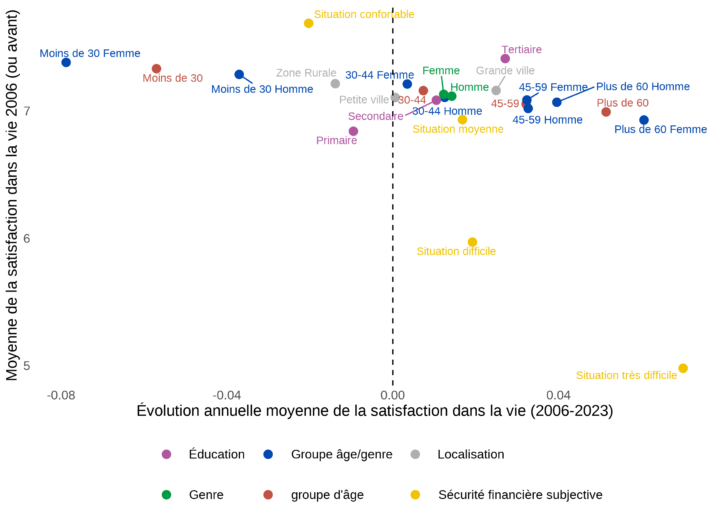

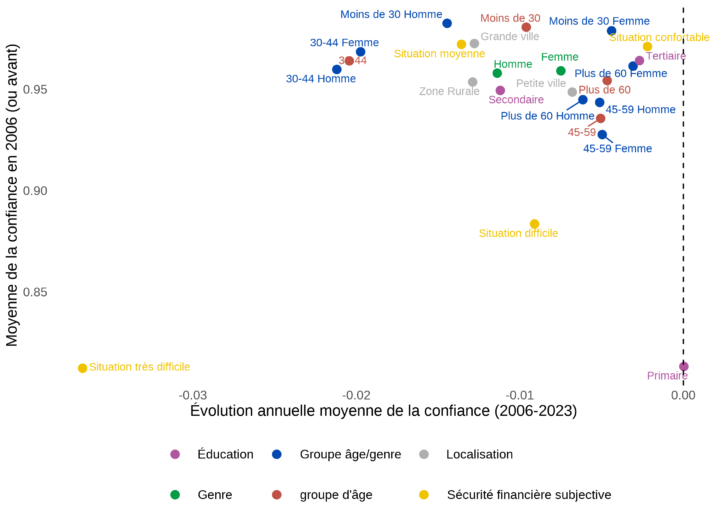

Quant à l’évolution de la confiance sociale, mesurée par le pourcentage de personnes qui déclarent pouvoir compter sur quelqu’un en cas de besoin, elle est également en nette diminution aux États-Unis et en Europe, avec une baisse de 10 points de pourcentage sur les deux continents au cours de la période. Plus remarquable encore, le pourcentage de personnes qui font confiance aux autres a diminué de 20 points de pourcentage depuis le début des années 1970, passant de 50 % à 30 %. Les résultats sont plus mitigés en Europe où ils indiquent une stabilité générale.

GSS (1972-2022), ESS (2002-2023)

Ces tendances coïncident avec la montée des partis politiques extrêmes aux États-Unis et en Europe, comme l’illustre la figure 1. La chute de la satisfaction à l’égard de la vie est associée à la montée des votes antisystème. La chute brutale de la confiance sociale aux États-Unis explique que le déplacement des électeurs mécontents presque exclusivement vers le candidat de la droite populiste, Donald Trump, et non vers Bernie Sanders par exemple. En revanche, en Europe, la relative stabilité, en moyenne, de la confiance maintient la division de l’électorat insatisfait entre les deux extrêmes opposés du spectre politique, en fonction de leur niveau de confiance.

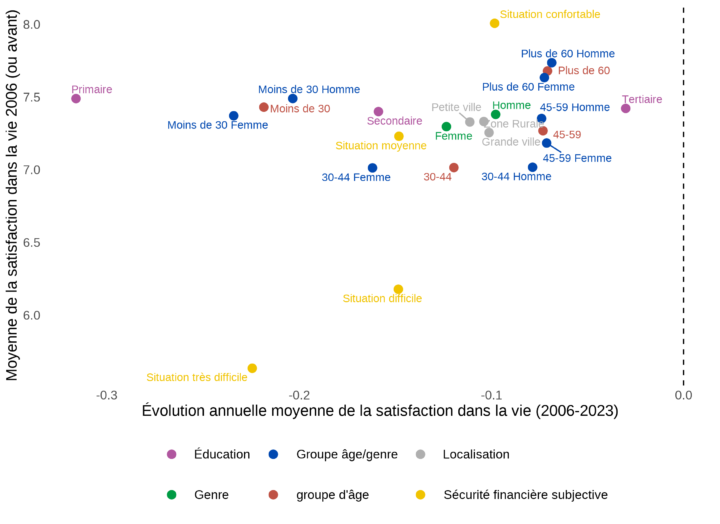

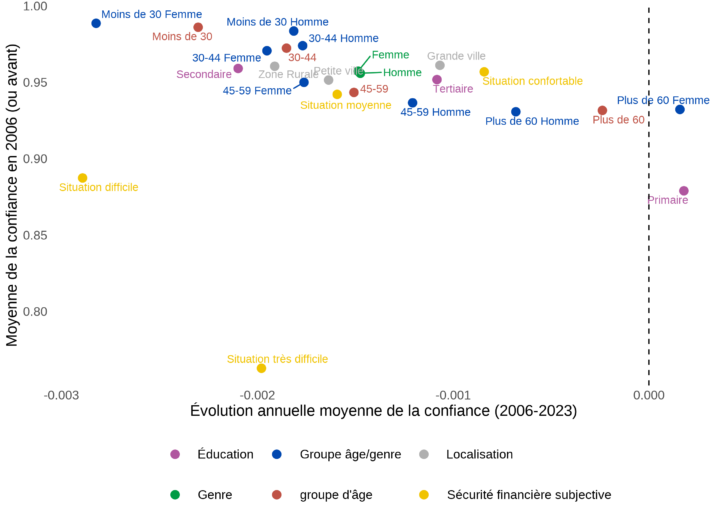

Quels sont les groupes de citoyens qui ont connu les variations les plus importantes en matière de satisfaction de la vie et de confiance sociale ? Les figures 11A et 11B illustrent l’évolution moyenne de la satisfaction à l’égard de la vie dans différents groupes de population, en termes d’âge, de sexe, d’éducation, de situation économique et de type de résidence. Les groupes dont la satisfaction à l’égard de la vie a augmenté se situent à droite de la barre verticale en pointillés (graduation 0).

Gallup World Poll (2006-2023)

Le niveau initial de satisfaction dans la vie de chaque groupe au début de la période (2006) est mesuré sur l’axe vertical. On constate que la tendance à la baisse de la satisfaction dans la vie est particulièrement marquée chez les jeunes de moins de 30 ans, en particulier chez les jeunes femmes, tant en Europe occidentale qu’aux États-Unis, comme le soulignait déjà le World Happiness Report 2024. En ce qui concerne la confiance sociale, la figure 12A montre qu’aux États-Unis, l’évolution est négative pour tous les groupes, mais encore plus pour les jeunes de 30 à 40 ans.

Gallup World Poll

Les figures 11 et 12 illustrent également l’importance des difficultés financières. Un gradient très fort oppose ceux qui vivent confortablement de leurs revenus et ceux qui trouvent cela difficile, voire très difficile. Le niveau d’éducation fait également une différence. Les personnes ayant un niveau d’éducation primaire ou secondaire subissent une baisse plus importante de leur satisfaction de vie que celles ayant un niveau d’éducation supérieur. Ce sont ces groupes qui ont basculé vers des votes anti-système.

Conclusion

Depuis le début des années 2000, on constate une baisse parallèle de la satisfaction de vie et de la confiance sociale que l’on peut mettre en relation avec la hausse des votes anti-système. Nous proposons un modèle d’interrelations entre trois blocs d’attitudes : (i) la satisfaction à l’égard de la vie et la confiance sociale, (ii) les valeurs culturelles, politiques et économiques, et (iii) le comportement politique tel que le vote. Nous montrons qu’une faible satisfaction dans la vie s’accompagne d’attitudes anti-système, tandis que c’est le niveau de confiance sociale des gens qui est décisif dans leur orientation vers des partis d’extrême-gauche ou d’extrême-droite. En Europe, les citoyens peu satisfaits de leur vie et peu confiants dans la société, les « anomiques », ont tendance à voter pour des partis d’extrême droite. Dans le contexte du bipartisme américain, ils ont tendance à s’abstenir et à se retirer de la vie publique.

La baisse de la satisfaction de vie ne peut s’expliquer par la croissance économique, du moins pas par le revenu national moyen, car le revenu par habitant a augmenté aux États-Unis et en Europe occidentale au cours de la période considérée, c’est-à-dire depuis le milieu des années 2000. Elle pourrait davantage être imputée au sentiment d’insécurité financière et de solitude éprouvé par les Américains et les Européens, deux symptômes d’un tissu social dégradé. Elle touche presque toutes les catégories sociales, mais en particulier les ruraux, les moins éduqués et, de manière assez saisissante, la jeune génération. Ce faible niveau de satisfaction dans la vie est un terreau fertile pour le populisme, et le manque de confiance sociale est à l’origine du succès politique des partis d’extrême droite.

Bibliographie

Alabrese, E., Becker, S. O., Fetzer, T. et Novy, D., 2019, Who voted for Brexit? Individual and regional data combined, European Journal of Political Economy, 56, p. 132‑150 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176268018301320 (consulté le 29 janvier 2025).

Algan, Y., Beasley, E., Cohen, D. et Foucault, M., 2019, Les origines du populisme: enquête sur un schisme politique et social, Paris, France.

Algan, Y., Cahuc, P. et Sangnier, M., 2016, Trust and the Welfare State: The Twin Peaks Curve, The Economic Journal, 126, p. 861‑883 https://www.jstor.org/stable/24738177 (consulté le 29 janvier 2025).

Algan, Y., Guriev, S., Papaioannou, E. et Passari, E., 2017, The European Trust Crisis and the Rise of Populism, Brookings Papers on Economic Activity, p. 309‑382 https://www.jstor.org/stable/90019460 (consulté le 29 janvier 2025).

Algan, Y. et Renault, T., 2024, La France sous nos Tweets — Portrait d’une France en colère, et de ses conséquences politiques, Paris https://www.cepremap.fr/2024/07/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2024-09-la-france-sous-nos-tweets-portrait-dune-france-en-colere-et-de-ses-consequences-politiques/.

Art, D., 2011, Inside the Radical Right: The Development of Anti-Immigrant Parties in Western Europe, Cambridge https://www.cambridge.org/core/books/inside-the-radical-right/3F5D61322289F9CCCD95E21FBD017DEC (consulté le 29 janvier 2025).

Autor, D., Dorn, D., Hanson, G. et Majlesi, K., 2020, Importing Political Polarization? The Electoral Consequences of Rising Trade Exposure, American Economic Review, 110, p. 3139‑3183 https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257%2Faer.20170011 (consulté le 29 janvier 2025).

Bonomi, G., Gennaioli, N. et Tabellini, G., 2021, Identity, Beliefs, and Political Conflict*, The Quarterly Journal of Economics, 136, p. 2371‑2411 https://doi.org/10.1093/qje/qjab034 (consulté le 29 janvier 2025).

Colantone, I. et Stanig, P., 2018, Global Competition and Brexit, American Political Science Review, 112, p. 201‑218 https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/global-competition-and-brexit/C843990101DB9232B654E77130F88398 (consulté le 29 janvier 2025).

Coleman, S., 1996, The Minnesota Income Tax Compliance Experiment–State Tax Results https://papers.ssrn.com/abstract=4419 (consulté le 29 janvier 2025).

De Neve, J.-E., Dugan, A., Eisenberg, D. et Prati, A., 2025, Sharing Meals, Social Connections, and Happiness Around the World, World Happiness Report 2025, Orford https://worldhappiness.report/.

Enke, B., 2020, Moral Values and Voting, Journal of Political Economy, 128, p. 3679‑3729 https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/708857 (consulté le 29 janvier 2025).

Gachter, S. et Fehr, E., 2000, Cooperation and Punishment in Public Goods Experiments, American Economic Review, 90, p. 980‑994 https://ideas.repec.org//a/aea/aecrev/v90y2000i4p980-994.html (consulté le 29 janvier 2025).

Golder, M., 2016, Far Right Parties in Europe, Annual Review of Political Science, 19, p. 477‑497 https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-polisci-042814-012441 (consulté le 29 janvier 2025).

Guriev, S. et Papaioannou, E., 2022, The Political Economy of Populism, Journal of Economic Literature, 60, p. 753‑832 https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.20201595 (consulté le 29 janvier 2025).

Haidt, J., 2013, The righteous mind: why good people are divided by politics and religion, New York (N.Y.), Etats-Unis d’Amérique.

Huber, J. D. et Stanig, P., 2007, Why do the poor support right-wing parties ? A cross-national analysis https://www.semanticscholar.org/paper/Why-do-the-poor-support-right-wing-parties-A-Huber-Stanig/08083bc40d6f41cd5c553534c85ff961a0c85b9a (consulté le 29 janvier 2025).

Inglehart, R. et Norris, P., 2017, Trump and the Populist Authoritarian Parties: The Silent Revolution in Reverse, Perspectives on Politics, 15, p. 443‑454 https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/trump-and-the-populist-authoritarian-parties-the-silent-revolution-in-reverse/FE06E514F88A13C8DBFD41984D12D88D (consulté le 29 janvier 2025).

Liberini, F., Redoano, M. et Proto, E., 2017, Happy voters, Journal of Public Economics, 146, p. 41‑57 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272716301980 (consulté le 29 janvier 2025).

Mudde, C., 2007, Populist Radical Right Parties in Europe, Cambridge https://www.cambridge.org/core/books/populist-radical-right-parties-in-europe/244D86C50E6D1DC44C86C4D1D313F16D (consulté le 29 janvier 2025).

Mudde, C., 2016, Europe’s Populist Surge: A Long Time in the Making, Foreign Affairs, 95, p. 25‑30 https://www.jstor.org/stable/43948378 (consulté le 29 janvier 2025).

Putnam, R. D., 2000, Bowling alone: the collapse and revival of American community, Etats-Unis d’Amérique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Canada.

Ward, G., 2019, Happiness and Voting Behavior. What we know and future directions, World Happiness Report 2019, New York https://worldhappiness.report/ed/2019/happiness-and-voting-behavior/.

Ward, G., 2020, Happiness and Voting: Evidence from Four Decades of Elections in Europe, American Journal of Political Science, 64, p. 504‑518 https://www.jstor.org/stable/45295330 (consulté le 29 janvier 2025).

Ward, G., De Neve, J.-E., Ungar, L. H. et Eichstaedt, J. C., 2021, (Un)happiness and voting in U.S. presidential elections, J Pers Soc Psychol, 120, p. 370‑383.

Ward, G., Schwartz, H. A., Giorgi, S., Menges, J. I. et Matz, S. C., 2024, The role of negative affect in shaping populist support: Converging field evidence from across the globe, Am Psychol.

- Sergei Guriev et Elias Papaioannou, « The Political Economy of Populism », Journal of Economic Literature 60, no 3 (septembre 2022): 753‑832, https://doi.org/10.1257/jel.20201595.

- Yann Algan et al., « The European Trust Crisis and the Rise of Populism », Brookings Papers on Economic Activity, 2017, 309‑82; Italo Colantone et Piero Stanig, « Global Competition and Brexit », American Political Science Review 112, no 2 (mai 2018): 201‑18, https://doi.org/10.1017/S0003055417000685; David Autor et al., « Importing Political Polarization? The Electoral Consequences of Rising Trade Exposure », American Economic Review 110, no 10 (octobre 2020): 3139‑83, https://doi.org/10.1257/aer.20170011.

- Ronald Inglehart et Pippa Norris, « Trump and the Populist Authoritarian Parties: The Silent Revolution in Reverse », Perspectives on Politics 15, no 2 (juin 2017): 443‑54, https://doi.org/10.1017/S1537592717000111; Giampaolo Bonomi, Nicola Gennaioli, et Guido Tabellini, « Identity, Beliefs, and Political Conflict* », The Quarterly Journal of Economics 136, no 4 (1 novembre 2021): 2371‑2411, https://doi.org/10.1093/qje/qjab034.

- John D. Huber et Piero Stanig, « Why do the poor support right-wing parties ? A cross-national analysis », 2007, https://www.semanticscholar.org/paper/Why-do-the-poor-support-right-wing-parties-A-Huber-Stanig/08083bc40d6f41cd5c553534c85ff961a0c85b9a.

- Yann Algan et al., Les origines du populisme: enquête sur un schisme politique et social (Paris, France: Seuil, 2019); George Ward, « Happiness and Voting Behavior. What we know and future directions », in World Happiness Report 2019, par John F. Helliwell, Richard Layard, et Jeffrey D. Sachs (New York: Sustainable Development Solutions Network, 2019), https://worldhappiness.report/ed/2019/happiness-and-voting-behavior/; George Ward, « Happiness and Voting: Evidence from Four Decades of Elections in Europe », American Journal of Political Science 64, no 3 (2020): 504‑18; George Ward et al., « The Role of Negative Affect in Shaping Populist Support: Converging Field Evidence from across the Globe », The American Psychologist, 25 juillet 2024, https://doi.org/10.1037/amp0001326.

- Cas Mudde, Populist Radical Right Parties in Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), https://doi.org/10.1017/CBO9780511492037; Cas Mudde, « Europe’s Populist Surge: A Long Time in the Making », Foreign Affairs 95, no 6 (2016): 25‑30; David Art, Inside the Radical Right: The Development of Anti-Immigrant Parties in Western Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), https://doi.org/10.1017/CBO9780511976254; Matt Golder, « Far Right Parties in Europe », Annual Review of Political Science 19, no Volume 19, 2016 (11 mai 2016): 477‑97, https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-042814-012441.

- Robert D. Putnam, Bowling alone: the collapse and revival of American community ; Jan-Emmanuel De Neve et al., « Sharing Meals, Social Connections, and Happiness Around the World », in World Happiness Report 2025, par John F. Helliwell, Richard Layard, et Jan-Emmanuel De Neve (Orford: University of Oxford: Wellbeing Research Centre, 2025), https://worldhappiness.report/.

- Eleonora Alabrese et al., « Who voted for Brexit? Individual and regional data combined », European Journal of Political Economy 56 (1 janvier 2019): 132‑50, https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.08.002; Ward, « Happiness and Voting Behavior. What we know and future directions »; Ward, « Happiness and Voting »; Ward et al., « The Role of Negative Affect in Shaping Populist Support »; Federica Liberini, Michela Redoano, et Eugenio Proto, « Happy voters », Journal of Public Economics 146 (1 février 2017): 41‑57, https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2016.11.013.

- George Ward et al., « (Un)Happiness and Voting in U.S. Presidential Elections », Journal of Personality and Social Psychology 120, no 2 (février 2021): 370‑83, https://doi.org/10.1037/pspi0000249.

- Ward et al., « The Role of Negative Affect in Shaping Populist Support »; Yann Algan et Thomas Renault, « La France sous nos Tweets — Portrait d’une France en colère, et de ses conséquences politiques », Notes de l’Observatoire du bien-être (Paris: Cepremap, 1 juillet 2024), https://www.cepremap.fr/2024/07/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2024-09-la-france-sous-nos-tweets-portrait-dune-france-en-colere-et-de-ses-consequences-politiques/.

- Jonathan Haidt, The righteous mind: why good people are divided by politics and religion (New York (N.Y.), Etats-Unis d’Amérique: Vintage books, 2013); Benjamin Enke, « Moral Values and Voting », Journal of Political Economy 128, no 10 (octobre 2020): 3679‑3729, https://doi.org/10.1086/708857.

- Yann Algan, Pierre Cahuc, et Marc Sangnier, « Trust and the Welfare State: The Twin Peaks Curve », The Economic Journal 126, no 593 (2016): 861‑83; Stephen Coleman, « The Minnesota Income Tax Compliance Experiment–State Tax Results », SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 1 avril 1996), https://papers.ssrn.com/abstract=4419; Simon Gachter et Ernst Fehr, « Cooperation and Punishment in Public Goods Experiments », American Economic Review 90, no 4 (2000): 980‑94.

- Algan et al., Les origines du populisme.

- Enquête (2021) sur le comportement électoral des Américains lors des élections primaires et des générales de 2016 et 2020, 15 000 répondants, échantillon représentatif. Institut de sondage Bilendi.

- Helliwell et al., World Happiness Report (2024)

- Easterlin (2001).