Alors que plus de jeunes que jamais en France accèdent aux études supérieures, le bien-être des étudiants est très mal connu. L’enquête menée par l’APLCPGE nous donne accès une frange particulière de cette jeunesse en études, les quelques 82 000 élèves de classe préparatoire de France1.

Au rebours d’une légende noire des classes préparatoires, cette enquête montre que les élèves des classes prépa se sentent plutôt bien, dans un environnement certes stressant, mais dominé par la coopération plus que par la compétition, et que la plupart opteraient à nouveau pour la prépa si c’était à refaire. Cependant, même dans cette population sélectionnée, les écarts entre filles et garçons en termes de bien-être, de confiance en soi et de sentiment d’exposition à des comportements condamnables restent marqués.

Cette note reprend des éléments présentés dans nos travaux sur la première vague de l’enquête menée par l’APLCPGE en 20232, et y ajoute les enseignements de la deuxième vague, au printemps 2024.

Mathieu Perona, Observatoire du Bien-être du Cepremap

Publié le 03 février 2025

L’univers des classes préparatoires

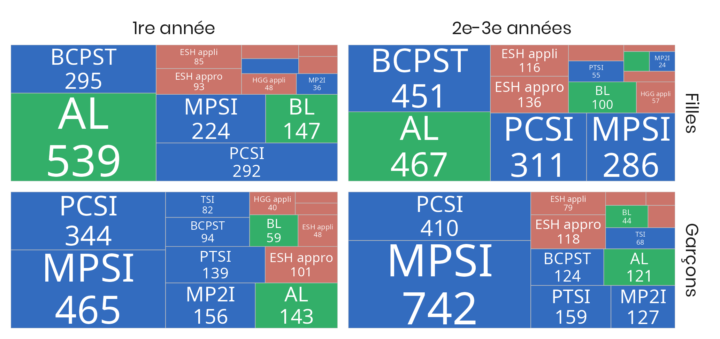

es classes préparatoires aux grandes écoles ne constituent certes pas un bloc homogène. Aux différences entre filières viennent s’ajouter celles entre établissements, voire d’une section à l’autre. Fondées sur le volontariat, les deux vagues de l’enquête ne peuvent prétendre à la parfaite représentativité, mais constituent, avec plus de 7 600 réponses, un échantillon de près de 10 % des élèves, et reflètent une diversité certaine, ainsi que l’illustre la Figure 1.

On retrouve quelques éléments connus, tels que la domination numérique des filières scientifiques (en bleu sur le graphique), et surtout le caractère très genré des filières, avec des garçons beaucoup plus nombreux en MSPI et PCSI, le cœur des « Maths Sup’ » et « Math Spé’ », et inversement dans les filières littéraires, les « (hypo-) khâgnes » AL (lettres classiques et lettres modernes) et BL (lettres et sciences humaines). En dépit de cette diversité, cette enquête fait d’abord ressortir une communauté des ressentis.

Des doutes occasionnels, mais un choix qu’on ne regrette pas

Les classes préparatoires sont un environnement exigeant, qui se manifeste par des moments de doute fréquents. Ainsi, 42 % des élèves interrogés ont sérieusement pensé au moins une fois à arrêter. Ces moments de doute sont un peu plus fréquents chez les élèves boursiers (45 %) et en filière littéraire (45 % en première année, 40 % en deuxième année), mais la différence principale se situe entre les garçons, qui ne sont que 35 % à indiquer de tels moment de doute, contre 47 % des filles.

Il faut cependant penser qu’il s’agit là de passages à vide ponctuels, car à la question « referiez-vous ce choix ? », les élèves répondent massivement « Oui », à plus que 80 %, quelle que soit la filière, l’année ou le genre. Ces deux questions dessinent le paysage d’ensemble : un environnement exigeant, mais qui, pour les élèves concernés, semble en valoir la peine.

Des jeunes comme les autres ?

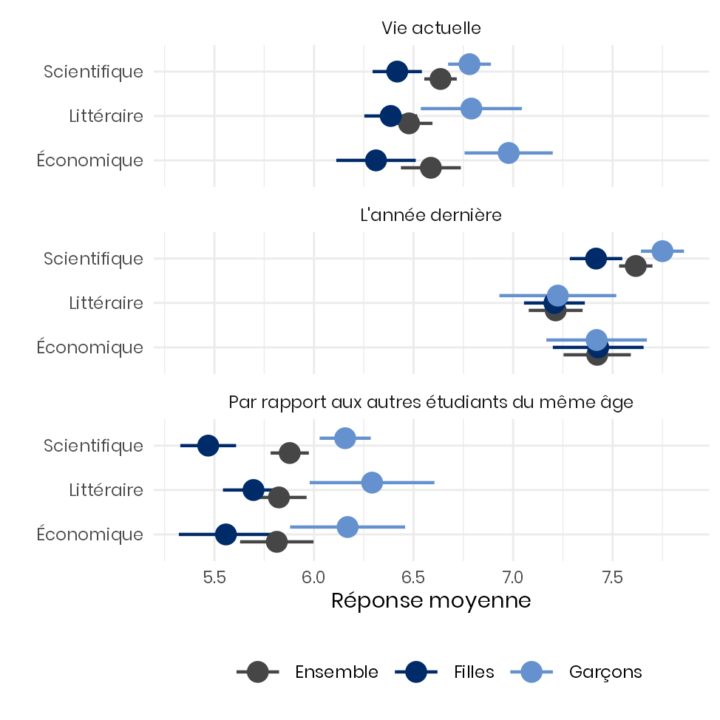

Nous avons pu introduire dans la deuxième vague de l’enquête quelques questions classiques dans la mesure du bien-être subjectif. Les réponses (Figure 2) montrent que les élèves de classe préparatoire évaluent leur satisfaction de vie au même niveau que leurs camarades au lycée : une satisfaction quant à leur vie actuelle autour de 6,6, un niveau comparable à celui des Français en général3.

Ces questions n’ayant été posées que lors de la deuxième vague, il s’agit ici uniquement des élèves en première année de CPGE.

Invités à évaluer rétrospectivement leur satisfaction l’année précédente, ces élèves déclarent tout de même avoir été plus satisfaits durant leur année de Terminale, avec une moyenne autour de 7,5 sur 10. Mais malgré les contraintes de la « prépa », avec son volume de travail plus élevé, la pression et une moindre place des sociabilités étudiantes (soirées, etc.), les élèves de classe préparatoire s’estiment aussi satisfaits, voire plus, que les autres étudiants de leur âge.

On voit déjà apparaître dans ce la Figure 2 une structure qui traverse la plupart des questions de l’enquête : les différences entre filières sont minimes, alors que celles entre garçons et filles sont sensibles, au détriment de ces dernières.

Des années sous pression mais enrichissantes

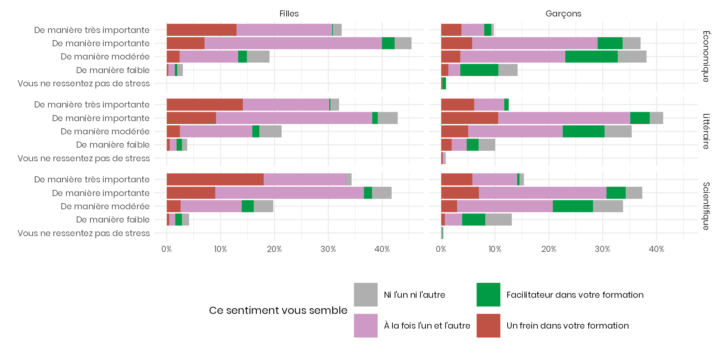

Les classes préparatoires cumulent deux facteurs structurel de stress : l’horizon des concours, où il y a en règle générale moins de place que de candidats (et parfois beaucoup moins), et d’autre part des programmes très chargés. De fait, le stress constitue un élément central du ressenti. Près de la moitié des élèves disent le ressentir de manière importante, et quasiment un quart supplémentaire de façon très importante (Figure 3).

Le choix de la filière joue peu : les répartitions des réponses sont quasiment les mêmes d’une ligne à l’autre de la Figure , c’est-à-dire d’une filière à l’autre. En revanche, un tiers des filles disent ressentir du stress de manière très importante, contre moins de 15 % des garçons, et ce stress est plus souvent délétère pour elles : un quart des filles estiment que le stress constitue un frein dans leur formation, contre seulement un garçon sur huit – ces derniers ont plus tendance à le percevoir comme facilitateur.

Pour autant, les élèves de classe préparatoire jugent très positivement leur scolarité. Les réponses aux questions portant sur le plaisir d’apprendre, l’intérêt des matières enseignées, la correspondance aux attentes, etc., sont très largement positives : nous avons construit un index synthétique de ces questions, index pouvant aller de 0 à 27, et le score moyen atteint 23 points. De même, un index de ressenti, agrégeant les questions sur le plaisir d’aller au lycée, l’appréciation des professeurs, de l’environnement de travail, l’ambiance de classe, etc. ressort à 26 sur une échelle de 0 à 30.

Des écarts genrés de positionnement et d’aspirations

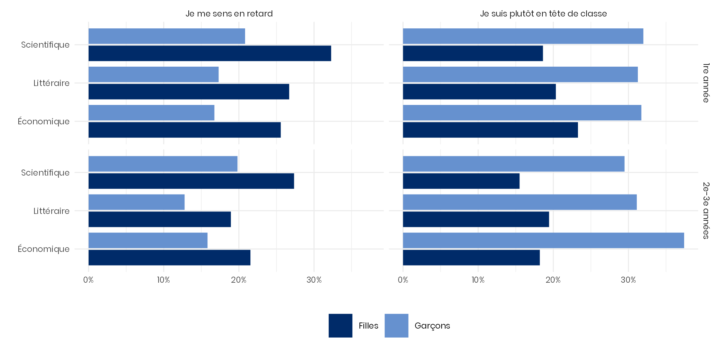

Nous savons qu’à partir de l’école primaire se construit une différence entre filles et garçons quant à l’appréciation de leur niveau : les filles sont plus négatives quant à leur niveau scolaire que les garçons4. Malgré la sélectivité de l’accès aux classes préparatoires – on pourrait penser que ce décalage de perception est moins fort chez les très bonnes élèves – on retrouve un phénomène similaire en classes préparatoires. Interrogées quant à leur positionnement dans leur classe, les filles sont, selon l’année et la filière, entre un quart et un tiers à se sentir en retard, et moins de 20 % à estimer être plutôt en tête de classe (Figure 4). Ces proportions sont inversées chez les garçons, qui sont un tiers à estimer être en tête de classe, et entre 15 % et 20 % en retard.

L’enquête ne nous permet pas de mettre ce sentiment en regard de la position réelle dans la classe car nous ne disposons pas des notes ni des classements. Dans certaines filières et certains concours, le faible nombre de filles admises peut donner un fondement à cette perception5. Toutefois, le fait que l’écart soit essentiellement le même dans les trois filières malgré des rapports filles/garçons très différents suggère qu’il s’agit largement d’un décalage de perception. Or, il existe des raisons de penser que ces perceptions ont des conséquences. Nous le vérifions dans la moindre proportion de filles qui, en filières littéraire et économique, se projettent dans une Grande École à l’issue de leurs années de prépa. On peut ainsi penser à une forme d’auto-censure, qui limite leur investissement, et in fine les débouchés auxquelles elles pourraient prétendre.

Coopération plutôt que compétition

En termes de dynamique de travail, la dimension dominante est, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, la coopération. Pour plus de la moitié des élèves, les relations avec leurs camarades sont souvent fondées sur la coopération, et elles le sont « toujours » pour un tiers supplémentaire des scientifiques et 20 % des élèves des autres filières. Inversement, seule une infime minorité des répondants estiment que les relations ne sont « jamais » marquées par la coopération. Ainsi, malgré le caractère individuel des concours, domine le sentiment que la réussite passe d’abord par un collectif de travail.

Cela ne signifie pas que la compétition est niée, mais elle reste au second rang. Si près de la moitié des réponses indiquent ressentir « parfois » de la compétition, entre 30 % et 40 % estiment ne jamais en ressentir, et seule une minorité (entre 10 % et 15 %) disent se sentir « souvent » en compétition avec leurs camarades.

Un environnement protecteur, mais avec des marges d’amélioration

Interrogés sur le fait d’avoir observés des comportements répréhensibles, allant de l’agression à l’abus d’alcool, les deux tiers des élèves de première année et plus de la moitié des élèves de deuxième année affirment n’avoir été personnellement exposés à rien de tout cela. Les comportements répréhensibles les plus fréquemment observés (et non subis) sont ceux qui relèvent du sexisme (10 % à 20 % des garçons, et 15 % à 25 % des filles)6.

Les prépas du XXIe siècle

Ces deux premières vagues de l’enquête dissipent une partie des représentations négatives sur les classes préparatoires. Si la charge de travail et le stress structurent l’expérience de la classe préparatoire, la scolarité est vécue comme enrichissante, portée par la coopération, et un environnement protecteur. Cependant, les classes préparatoires dans la lignée des études secondaires, affichent de fortes disparités entre filles et garçons du point de vue des choix de filières7, aussi bien que de la confiance en soi – un chantier pour l’avenir.

Bibliographie

Alezra, D., Flèche, S., Beasley, E., Perona, M. et Senik, C., 2021, Estime de soi et performances scolaires en primaire : les enseignements du panel DEPP 2011, Paris https://www.cepremap.fr/2021/07/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2021-06-estime-de-soi-et-performances-scolaires-en-primaire-les-enseignements-du-panel-depp-2011/.

Blanchard, M., Orange, S. et Pierrel, A., 2016, Filles + Sciences = Une équation insoluble ?, Paris https://www.cepremap.fr/publications/filles-sciences-une-equation-insoluble/.

Breda, T. et Napp, C., 2019, Girls’ comparative advantage in reading can largely explain the gender gap in math-related fields, Proc Natl Acad Sci U S A, 116, p. 15435‑15440.

Margolis, L., 2024, Je ne regrette rien – le bien-être en classe préparatoire aux Grandes écoles, Paris https://www.cepremap.fr/2024/06/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2024-08-je-ne-regrette-rien-le-bien-etre-en-classe-preparatoire-aux-grandes-ecoles/.

Napp, C. et Breda, T., 2022, The stereotype that girls lack talent: A worldwide investigation, Science Advances, 8, p. eabm3689.

Perona, M., 2025, Des jeunes qui ont envie d’ailleurs, enquête sur le bien-être des lycéens avec Régions de France, Paris https://www.cepremap.fr/2025/01/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2025-04-des-jeunes-qui-ont-envie-dailleurs/.

Schul, P., 2024, Les effectifs en classes préparatoires aux grandes écoles à la rentrée 2023-2024, Paris https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2024-02/nf-sies-2024-03-31638.pdf.

- Pierette Schul, « Les effectifs en classes préparatoires aux grandes écoles à la rentrée 2023-2024 », Note flash du SIES (Paris: Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, février 2024), https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2024-02/nf-sies-2024-03-31638.pdf.

- Louis Margolis, « Je ne regrette rien – le bien-être en classe préparatoire aux Grandes écoles », Notes de l’Observatoire du bien-être (Paris: Cepremap, 21 juin 2024), https://www.cepremap.fr/2024/06/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2024-08-je-ne-regrette-rien-le-bien-etre-en-classe-preparatoire-aux-grandes-ecoles/.

- Perona, Mathieu. « Des jeunes qui ont envie d’ailleurs, enquête sur le bien-être des lycéens avec Régions de France ». Notes de l’Observatoire du bien-être. Paris: Cepremap, 27 janvier 2025. https://www.cepremap.fr/2025/01/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2025-04-des-jeunes-qui-ont-envie-dailleurs/.

- Dylan Alezra et al., « Estime de soi et performances scolaires en primaire : les enseignements du panel DEPP 2011 », Notes de l’Observatoire du bien-être (Paris: Cepremap, 5 juillet 2021), https://www.cepremap.fr/2021/07/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2021-06-estime-de-soi-et-performances-scolaires-en-primaire-les-enseignements-du-panel-depp-2011/.

- Marianne Blanchard, Sophie Orange, et Arnaud Pierrel, Filles + Sciences = Une équation insoluble ?, Opuscules du Cepremap 42 (Paris: Rue d’Ulm / Cepremap, 2016), https://www.cepremap.fr/publications/filles-sciences-une-equation-insoluble/.

- Les littéraires estiment plus fréquemment avoir été témoins de tels comportements. Il faut toutefois considérer que l’identification du contenu sexiste d’un comportement dépend aussi du contexte et de la sensibilité des élèves à ces questions. Ainsi, la plus grande fréquence d’observation de comportement sexistes dans les filières littéraires, tant par les garçons que par les filles, peut relever une plus grande attention portée à ces questions – qui rencontrent des questions traitées en cours – et pas forcément plus plus grande fréquence des comportements sexistes dans cette filière.

- Clotilde Napp et Thomas Breda, « The stereotype that girls lack talent: A worldwide investigation », Science Advances 8, no 10 (9 mars 2022): eabm3689, https://doi.org/10.1126/sciadv.abm3689; Thomas Breda et Clotilde Napp, « Girls’ Comparative Advantage in Reading Can Largely Explain the Gender Gap in Math-Related Fields », Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 116, no 31 (30 juillet 2019): 15435‑40, https://doi.org/10.1073/pnas.1905779116.