Cette étude examine la relation entre le revenu et le bien-être en France, en mettant l’accent sur les différences entre hommes et femmes. Bien que les femmes semblent à première vue plus sensibles au revenu que les hommes, cette différence s’explique principalement par les inégalités économiques au sein des couples, où les femmes gagnent généralement moins que leur conjoint. À la différence des résultats obtenus dans le contexte allemand, nous ne constatons en France aucune norme de genre de type « Monsieur Gagnepain » concernant la contribution des partenaires au revenu du ménage. La satisfaction des deux conjoints dépend davantage de la situation économique globale du foyer que de la répartition des revenus entre eux. On ne relève donc pas de différence fondamentale entre hommes et femmes dans leur rapport à l’argent, mais plutôt des différences qui reflètent les inégalités économiques entre eux.

Joséphine Delassus, Observatoire du Bien-être du Cepremap

Publié le 10 février 2025

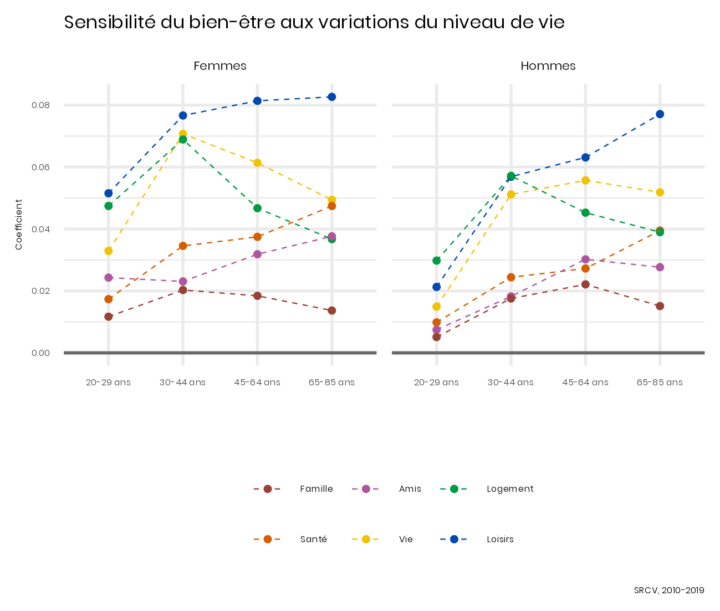

L’argent fait-il le bonheur, et y a-t-il une différence entre hommes et femmes de ce point de vue ? Pour le savoir, nous estimons, par classe d’âge et par genre, la sensibilité de la satisfaction liée à chaque domaine de la vie par rapport au revenu. Nous raisonnons « toutes choses égales par ailleurs », en neutralisant l’effet de composition du ménage (voir encadré 1). Sur la Figure 1, chaque point représente la sensibilité de la satisfaction à une variation du revenu du ménage (axe vertical) en fonction de l’âge de la personne qui répond à l’enquête (axe horizontal). Nous estimons la sensibilité des dimensions du bien-être à une différence de revenu ou de niveau de vie, ici l’effet d’une augmentation de 10 %.

Lecture : une différence de 10 % du revenu chez les femmes de 20-29 ans est associée à une augmentation de la satisfaction vis-à-vis des loisirs de 0,045 points sur une échelle de 0 à 10.

On constate (Figure 1) que pour les femmes comme pour les hommes, la satisfaction vis-à-vis des relations avec les amis (rose) ou la famille (rouge) sont moins sensibles au niveau de vie que la satisfaction liée aux autres domaines. La satisfaction vis-à-vis de la santé (orange) devient plus sensible au niveau de vie avec l’âge.

Ce sont la satisfaction vis-à-vis des loisirs, du logement (vert) et de la vie en général, qui sont les plus sensibles au revenu. Mais cela dépend de l’âge. La satisfaction quant à sa vie en général et quant au logement sont plus sensibles au revenu chez les trentenaires que chez les plus jeunes, mais aussi que chez les plus âgés. L’explication par le cycle de vie semble ici naturelle : c’est sur les trentenaires que pèse le plus le poids du logement, devant combiner, taille, accès aux emplois, carte scolaire, etc.

Enfin, la satisfaction quant aux loisirs est de plus en plus sensible au revenu au fur et à mesure que l’âge augmente.

Ce schéma est assez semblable chez les hommes et les femmes.

Encadré 1 : le niveau de vie d’un ménage

Le niveau de vie d’un ménage est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation. Ici, le premier adulte compte pour une unité, toutes les autres personnes de plus de 14 ans pour 0,5 unités, et 0,3 pour les moins de 14 ans. Ce passage par les unités de consommation permet de comparer des ménages de composition différente, en intégrant les économies liées au fait de vivre ensemble (une seule cuisine, un seul abonnement Internet, etc.).

Les femmes et l’argent

Cependant, la Figure 1 semble suggérer que l’argent fait davantage le bonheur des femmes que celui des hommes. Pourquoi cette sensibilité particulière ? Notre hypothèse est que cela vient de leur plus faible niveau de revenu, en moyenne, qui correspond à une « utilité marginale » du revenu plus élevé. Comme l’échantillon comprend à la fois des personnes en couple et des personnes seules, séparons-le en deux parties.

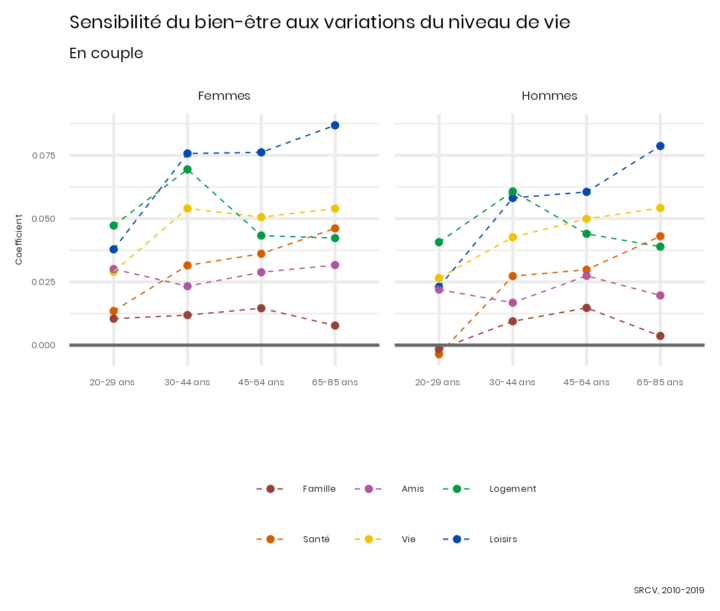

La Figure 2 reproduit la même analyse sur le sous-échantillon des personnes en couple. La différence entre hommes et femmes y apparaît bien plus réduite.

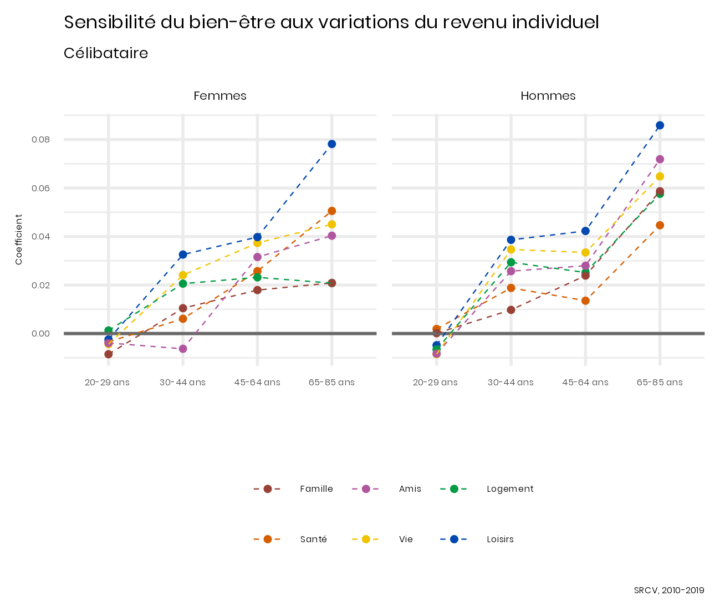

La Figure 3 s’intéresse aux personnes vivant seules. L’image qui apparaît est différente. A présent, la sensibilité de la satisfaction au revenu est du même ordre chez les hommes et les femmes. Elle est même un peu plus élevée chez les hommes.

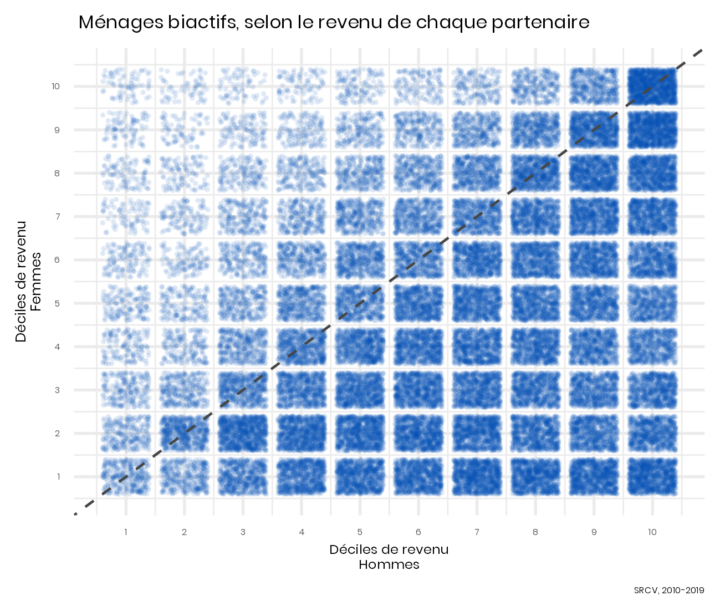

Ces observations suggèrent que c’est parce que leur pouvoir d’achat est plus faible que femmes en couple, semblent plus sensibles au revenu du ménage. Comme le montre la Figure 4, les femmes sont plus souvent en couple avec les hommes gagnant des revenus plus élevés que les leurs.

Chaque point représente un couple de l’enquête. La case en bas à gauche rassemble les couples où le revenu de la femme est dans le premier décile de revenu, et celui de l’homme aussi.

Or, dans la majorité des cas, une part substantielle des revenus est mise en commun pour le train de vie du ménage, comme le montre le tableau 1, élaboré à partir d’un module de l’enquête SRCV sur la gestion de l’argent au sein des ménages français. La plupart des ménages mettent l’ensemble de leurs revenus en commun et décident ensemble des dépenses relativement rares et importantes (emprunt, équipement, utilisation de l’épargne).

Les différences hommes-femmes que nous constatons semblent donc tenir à l’organisation générale des couples, du point de vue de la contribution et de la répartition des ressources au sein de la famille.

Tableau 1

| Tous les revenus sont mis en commun | 67 % |

| Chacun réserve une partie de ses revenus pour les dépenses communes | 15 ,5% |

| Une personne prend en charge toutes les dépenses communes | 7 % |

| Vous vous répartissez les dépenses | 10 % |

| Le ménage n’a pas de revenus | 0,5 % |

Des normes de genre en matière de revenu ?

Examinons cependant l’hypothèse alternative selon laquelle il existerait une différence plus fondamentale du rapport à l’argent entre les hommes et les femmes. Par exemple, la satisfaction des hommes et des femmes dépend-elle de savoir qui gagne effectivement le revenu du ménage ?

Une hypothèse très étudiée en sciences sociales est la préférence pour l’inégalité des revenus au sein du couple, au sens où l’homme comme la femme comptent avant tout sur le revenu masculin et sont plus satisfaits si le revenu de l’homme dépasse celui de la femme. De nombreux travaux ont illustré cette règle et les conséquences d’un écart à cette norme de « male breadwinner », qu’Hélèle Périvier traduit par « Monsieur Gagnepain et Madame Gagnemiettes »1.

Une récente étude allemande2 par exemple, observe un niveau de satisfaction quant à la vie en général, au travail et à la santé, plus faible dans les couples où la femme gagne un peu plus que l’homme que dans des couples à la configuration inverse. Le fait que cet écart soit plus fort dans l’ancienne Allemagne de l’Ouest que dans l’ancienne Allemagne de l’Est – où la période socialiste a imposé des normes de genres plus égalitaires3 – suggère qu’il s’agirait là au moins pour partie du résultat d’attentes concernant l’identité du principal apporteur de revenus au sein du foyer.

Qu’en est-il pour la France ? En suivant la même méthode que l’article précité, l’analyse économétrique ne permet pas de confirmer l’effet mis en évidence dans le cas de l’Allemagne. Au contraire, à niveau de revenu du ménage donné, les femmes sont d’autant plus satisfaites que la contribution de leur conjoint est élevée. Mais on ne distingue pas d’effet sur leur satisfaction du fait de gagner plus ou moins que leur conjoint, en tant que tel. De même, du point de vue des hommes, à revenu du ménage donné, le fait que leur conjointe y contribue plus qu’eux-mêmes est source de satisfaction et non d’insatisfaction comme le voudrait la « norme de genre ». Une analyse plus approfondie révèle que les ménages dans lesquels les femmes gagnent sensiblement plus que leur conjoint sont souvent des ménages à faibles revenus.

Ainsi, les données françaises ne permettent pas de mettre en évidence une « norme » de genre concernant la contribution de l’homme et de la femme au revenu du ménage. La satisfaction de vie des conjoints semble avant tout influencée par la situation économique du ménage dans son ensemble.

Conclusion

Sur la base des données françaises, on n’observe pas de fortes différences « ontologiques » entre hommes et femmes du point de vue de la sensibilité de leur bien-être vis-à-vis du revenu. Certes, dans les couples français actuels, la satisfaction des deux conjoints dépend surtout du revenu de l’homme plus que de celui de la femme, mais cela semble refléter les niveaux de revenu respectifs des conjoints plutôt qu’une norme sociale.

Bibliographie

Gihleb, R., Giuntella, O. et Stella, L., 2024, Relative income within the household, gender norms, and well-being, PLOS ONE, 19, p. e0306180.

Lippmann, Q., Georgieff, A. et Senik, C., 2020, Undoing Gender with Institutions: Lessons from the German Division and Reunification, The Economic Journal, 130, p. 1445‑1470.

Périvier, H., 2020, L’économie féministe : pourquoi la science économique a besoin du féminisme et vice versa, Paris : Presses de SciencesPo

Annexe

Les analyses de sensibilité présentées dans ce travail sont fondées sur un modèle économétrique de régression par les moindres carrés ordinaires des métriques de bien-être subjectif (Tableau ) sur un ensemble de caractéristiques socio-démographiques (Tableau 3).

Le champ a été limité aux individus entre 20 et 80 ans.

Tableau 2

| Satisfaction quant à la vie actuelle | viesatisf |

| Satisfaction quant au logement | logsatisf |

| Satisfaction quant aux relations avec la famille | relsatisff |

| Satisfaction quant aux relations avec les amis | relsatisfa |

| État de santé subjectif | saneta |

La variable saneta, initialement codée de 1 (très bon état de santé) à 5 (très mauvais état de santé), a été inversée et multipliée par deux.

Tableau 3

| Catégorie socioprofessionnelle | vs24 |

| Taille de l’unité urbaine | tuu10 |

| Nombre d’enfants | nenfants |

| État matrimonial | etatmari |

| Année d’enquête | aenq |

| Situation vis-à-vis du travail | situa |

| Revenu : voir ci-dessous |

À ces variables s’ajoute la mesure du revenu. La variable de revenu individuel a été définie comme la somme des différentes sources de revenus perçues en N-1. Cela inclut le salaire net, le montant net des allocations de chômage, les bénéfices ou pertes nets issus d’une activité indépendante (y compris les honoraires), ainsi que les allocations de vieillesse, de réversion, les pensions d’invalidité, les indemnités de maladie et les bourses d’études, toutes exprimées en montants nets.

Pour distinguer les individus vivant en couple de ceux vivant seuls, la variable couple a été utilisée, considérant uniquement les personnes en couple celles avec un conjoint résidant dans le même logement.

Dans l’analyse portant sur le revenu individuel des célibataires, les familles monoparentales ont été exclues. Ainsi, la variable nenfants n’a pas été intégrée aux régressions présentées dans la figure 3.

Les observations où le niveau de vie (hx090) est inférieur à 0 ou où le revenu individuel est nul ou négatif ont été supprimées. Par ailleurs, pour l’analyse du logarithme du revenu, les valeurs égales à 0 ont été remplacées par 1.

Concernant la variable du nombre d’enfants dans le ménage, toute valeur supérieure ou égale à 4 a été regroupée sous une seule modalité : « 4 enfants ou plus ».

Enfin, les coefficients présentés dans les tableaux de régressions ont été multipliés par log(1.10) par la suite, permettant ainsi d’exprimer les variations en termes d’une augmentation de 10 %.

- Hélène Périvier, L’économie féministe : pourquoi la science économique a besoin du féminisme et vice versa (Paris: Presses de Sciences Po, 2020).

- Rania Gihleb, Osea Giuntella, et Luca Stella, « Relative Income within the Household, Gender Norms, and Well-Being », PLOS ONE 19, no 10 (25 octobre 2024): e0306180, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306180.

- Quentin Lippmann, Alexandre Georgieff, et Claudia Senik, « Undoing Gender with Institutions: Lessons from the German Division and Reunification », The Economic Journal 130, no 629 (1 juillet 2020): 1445‑70, https://doi.org/10.1093/ej/uez057.