En partenariat avec Réserves naturelles de France (RNF), nous avons mené une enquête auprès des personnes fréquentant les réserves naturelles portant sur leur perception des réserves et sur leur sentiment de contact avec la nature – sentiment dont la recherche souligne l’importance dans la relation entre espaces naturels et bien-être. L’échantillon de l’enquête, plus féminin et diplômé que la moyenne des Français, montre une bonne connaissance des réserves, et y pratique des activités n’entrant que peu en conflit avec les missions essentielles de ces dernières – la préservation d’espaces de biodiversité. Les réserves sont ainsi perçues comme apportant une plus-value d’abord écologique à leur territoire d’implantation, au prix de contraintes qui, lorsqu’elles sont ressenties, sont souvent perçues comme légitimes.

Ce public déclare un sentiment de bien-être un peu plus élevé que la moyenne, et un fort sentiment de contact avec la nature. Au sein de cette population nous sommes en mesure d’estimer une contribution positive du sentiment de contact avec la nature sur les quatre grandes dimensions du bien-être subjectif, positionnant ce sentiment de contact comme un facteur fondamental de bien-être chez ces personnes. Les réserves naturelles fournissent ainsi un gain substantiel de bien-être en plus et au-delà de leurs fonctions écosystémiques.

Mathieu Perona, Observatoire du Bien-être du Cepremap

Publié le 10 décembre 2024

Cette note propose une synthèse du rapport remis à RNF à l’automne 2024 suite à l’enquête, et disponible sur notre site :

Perona, M., 2024, Renouer le contact avec la nature, Paris https://www.cepremap.fr/publications/12095/.

Introduction

Dans notre parcours des relations entre bien-être et changement climatique1, nous avions mis en lumière la contribution des espaces verts et du contact avec la nature comme facteurs du bien-être subjectif – avec comme condition centrale l’existence ou la construction d’un sentiment de lien avec la nature2. L’examen de l’environnement sonore nous a également fait relever une sensibilité aux signes de biodiversité dans notre environnement3.

Pendant que nous menions ces recherches, Réserves Naturelles de France4(RNF) nous a demandé de l’accompagner dans une démarche d’exploration de la contribution des réserves au bien-être. Bien évidemment, contribuer au bien-être n’est pas la mission central des réserves, qui sont avant tout dédiées à la préservation de la biodiversité et d’environnements fragiles. Toutefois, mettre en évidence un bénéfice pour les riverains et visiteurs peut constituer un élément clef pour que les contraintes découlant de cette mission de préservation soient bien acceptées.

En collaboration avec RNF, nous avons donc élaboré une enquête pour mieux connaître les perceptions et le bien-être des personnes qui fréquentent les réserves naturelles ou qui vivent à proximité. Nous avons formulé les questions pour qu’elles ne portent pas sur les réserves naturelles en général, mais sur chaque réserve diffusant le questionnaire.

L’enquête

Les réserves volontaires ont diffusé notre questionnaire auprès de leur listes de diffusion, par des affichages et auprès de leurs partenaires locaux. Il ne s’agit donc pas d’un échantillon représentatif des Français, ni même des personnes fréquentant les réserves : certaines réserves ont été plus actives et ont obtenu plus de réponses, à l’image de la Réserve naturelle régionale du Ried de Sélestat l’Ill*Wald (Alsace), qui représente à elle seule 230 réponses, soit 16 % de l’échantillon (1 483 réponses exploitables, sur 44 réserves).

De fait, les répondants sont surtout des répondantes (43 % de femmes contre 29 % d’hommes parmi les personnes ayant renseigné un genre), avec une sur-représentation de la classe d’âge des 30-59 ans. Cette population est en moyenne beaucoup plus diplômée que la moyenne française (40 % de titulaires d’un master ou d’un doctorat). Socialement, les grandes classes sociales sont bien représentées, à une exception majeure : les ouvriers, qui ne représentent que 2 % des réponses, alors qu’ils sont 19 % de la population6. En lien avec ce profil socio-démographique, il s’agit aussi de personnes plus préoccupées d’environnement que la moyenne des Français, mais aussi des question sociales (chômage, pauvreté), et moins des questions de sécurité.

La réserve, une structure connue mais avec des zones d’ombre

La grande majorité des répondantes et répondants identifient bien les fonctions des réserves : des aires protégées et de conservation de la biodiversité, et pas des espaces de loisir et encore moins des zones fermées. Il y a plus d’ambiguïté sur d’autres caractéristiques, qui révèlent le flou dans la perception des espaces protégés. Ainsi, les réponses sont partagées quand on demande s’il s’agit d’un espace de repos pour la faune sauvage – à juste titre, puisque la chasse ou la pêche sont autorisées dans la plupart des réserves, de même qu’un grand nombre d’autres activités susceptibles de perturber les animaux.

Dans l’ensemble, les répondantes et répondants ont un avis positif quant à l’existence de la réserve – ce qui n’était pas une évidence, puisque la diffusion large du questionnaire aurait pu révéler la présence de groupes fortement opposés localement. Les plus-values perçues liées à la présence des réserves sont bien alignées avec les missions de ces dernières : la protection de l’environnement et la connaissance de la nature viennent largement en tête, tandis que les dimensions touristique, de loisir ou économique ne sont que marginalement citées. Les réserves échappent ainsi en partie aux dilemme des grandes destinations patrimoniales, comme Venise, qui doivent arbitrer entre revenus touristiques et préservation.

Cette opinion positive va de pair avec le sentiment d’une absence de contraintes liées à l’existence de la réserve – 60 % des réponses. Un quart des réponses fait état de contraintes, liées aux interdictions, à la réglementation des usages, avec un nombre significatif de personnes utilisant un champ libre pour indiquer trouver légitimes ces contraintes.

En termes d’usages, les réserves sont d’abord des lieux de visite libre, de randonnée et d’observations naturalistes. Là encore, nous observons un bon alignement entre les missions des réserves et les activités pratiquées. Les activités du type bain de forêt, land art, méditation ou yoga, dont l’opportunité interroge plus les gestionnaires de réserve, sont minoritaires.

Bien-être et contact avec la nature

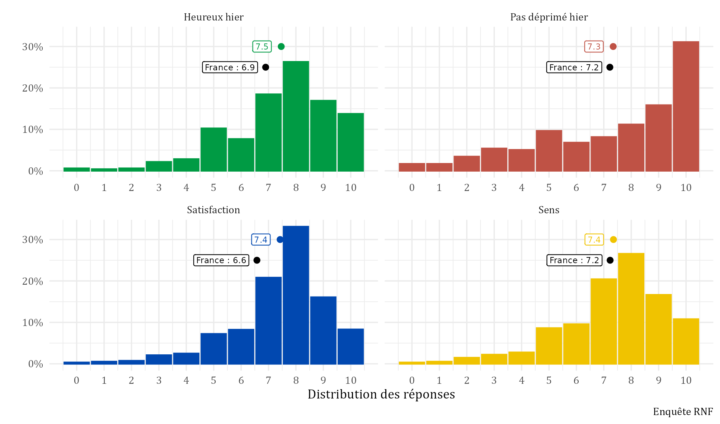

Comme le laissait présager leur profil socio-démographiques, les personnes interrogées déclarent un bien-être moyen supérieur au niveau moyen en France (Figure 1). C’est particulièrement le cas sur le sentiment d’avoir été heureux la veille et sur la satisfaction dans la vie.

Contrairement au bien-être subjectif, pour lequel il existe des formulations de référence pour les dimensions essentielles5, il n’existe pas encore d’échelle de référence pour le contact avec la nature. Pour les besoins de cette enquête, nous avons adapté un index reposant sur six questions6, chacune correspondant à un mode de relation émotionnel avec la nature – sentiment d’appartenance, respect, émerveillement, etc. – identifié par la recherche comme ayant un effet sur le bien-être subjectif, tout en étant assez distinct des cinq autres :

- Je trouve toujours que la nature est belle ;

- Je traite toujours la nature avec respect ;

- Être dans la nature me rend heureux/heureuse ;

- Passer du temps dans la nature est important pour moi

- Je trouve qu’être dans la nature est vraiment génial ;

- Je me sens faire partie de la nature.

Chacune de ces six questions admet sept réponses possibles, allant de « Tout-à-fait d’accord » à « Pas du tout d’accord ».

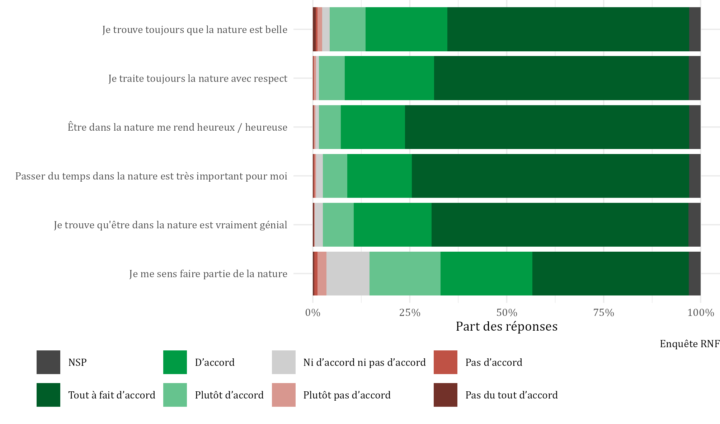

L’échantillon étant formé de personnes du premier cercle des réserves, il n’est pas étonnant que la modalité « Tout-à-fait d’accord » domine largement cinq des six questions (Figure 2). Tout en restant dans le domaine d’une adhésion claire, la question sur le sentiment de faire partie de la nature interroge plus les représentations. Elle traduit, au sein d’une population pourtant très sensibilisée, un sentiment de coupure partielle, de distance avec la nature, qui met sans doute aussi en relief le caractère spécifique de l’espace des réserves, associé à une « vraie » nature.

Figure 2 : Sentiment de contact avec la nature : distribution des réponses

Sur chacune des six dimensions, les hommes utilisent moins souvent que les femmes la modalité « Tout-à-fait d’accord », la plus fréquente. Nous observons peu de différences entre classes d’âge, si ce n’est dans le sentiment de faire partie de la nature, moins fréquent chez les moins de 40 ans, ni d’écart entre les catégories sociales les mieux représentées (indépendants, employés professions intermédiaires et cadres).

Afin de rassembler les réponses à ces six questions en une seule dimension, nous construisons un score par l’affectation de pondérations à chacune des modalités de réponse (voir Tableau 1, en annexe). Le score varie ainsi d’un minimum de 0, pour quelqu’un qui aurait répondu « Pas du tout d’accord » à chaque question, à 100, pour quelqu’un qui aurait répondu « Tout-à-fait d’accord » partout. Une part significative (31 %) des réponses correspond à ce score maximal, la quasi-totalité des autres s’échelonnant entre 50 et 97.

Cette distribution contraste avec celle donnée par l’échantillon représentatif utilisé pour la construction de l’index, où les réponses s’étageaient de manière équilibrée de 0 à 100. Nous sommes donc en présence d’une population présentant un fort sentiment de contact avec la nature – et a contrario, cela révèle que la communication des réserves ne touche que très peu les personnes ayant un faible sentiment de contact personnel avec la nature.

Un des objectifs de cette enquête était de tester la relation évoquée en introduction entre le sentiment de contact avec la nature et le bien-être. Du fait de la construction de l’enquête, nous nous trouvons dans une configuration exigeante : les niveaux de bien-être sont relativement élevés, ce qui réduit les contrastes, et surtout la distribution de l’index de contact avec la nature est très concentrée sur les réponses élevées : nous allons donc en substance estimer l’effet de différences relativement faibles, et au sommet de l’échelle de l’index. Pour autant, le raisonnement « toutes choses égales par ailleurs » fait apparaître des différences significatives sur chacune des quatre grandes dimensions du bien-être : les personnes ayant un index de contact avec la nature plus élevé indiquent, à profil socio-démographique comparable, un niveau de bien-être subjectif lui aussi plus élevé.

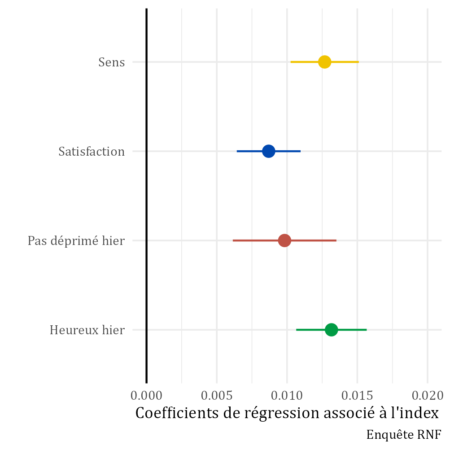

La valeur absolue des coefficients associés à l’index de contact avec la nature (Figure 3) peut paraître faible, mais il faut se rappeler que l’indice varie entre 0 et 100, et que le passage de« D’accord » à « Tout-à-fait d’accord » à la question « Je me sens faire partie de la nature » correspond à une augmentation de 10 points de l’index, soit 0,1 point en termes de satisfaction dans la vie. Su ce type d’échelle, il s’agit d’un écart significatif, comparable à celui séparant en moyenne plusieurs déciles de niveau de vie.

Lecture : Chaque ligne représente une régression séparée, dont la variable indépendante est indiquée à droite (variable de bien-être, sur une échelle de 0 à 10). Le point correspond à la valeur du coefficient de régression attaché à l’index de sentiment de contact avec la nature (échelle de 0 à 100). Nous contrôlons par le sexe, la classe d’âge, le niveau de diplôme, le statut d’emploi et la CSP.

Si la taille réduite de l’échantillon ne permet pas de pousser beaucoup plus loin l’analyse, il faut remarquer la cohérence du lien entre l’index de sentiment de contact avec la nature d’une variable de bien-être à l’autre. Les éléments socio-démographiques ont souvent des effets contrastés. Le revenu, par exemple, contribue plus fortement à la satisfaction dans la vie qu’au sentiment d’avoir été heureux ou au sentiment de sens. Ici, au contraire, nous sommes face à un effet identique dans sa direction – un sentiment de contact avec la nature s’accompagne d’un bien-être subjectif plus élevé, et assez homogène dans l’amplitude de son impact. Cette influence partagée du sentiment de proximité avec la nature le désigne comme un facteur fondamental du bien-être au sein de cette population. Par extension, cela pointe une contribution substantielle des réserves naturelles au bien-être, en plus et au-delà des services écosystémiques qui constituent leur raison d’être.

Un chantier à ouvrir

Cette enquête constitue à tous égard un travail très exploratoire, dont les premiers objectifs étaient de mieux connaître le public des réserves et de tester en France la relation entre le sentiment de contact avec la nature et le bien-être. Ce dernier résultat tient, au moins au sein d’un public déjà sensibilisé et fréquentant les réserves naturelles. Nous démontrons ainsi la capacité des indicateurs de bien-être subjectifs à mettre à évidence un apport diffus, difficilement mesurable par ailleurs, d’une structure de préservation de l’environnement. Un enjeu désormais sera d’élargir l’échantillon afin de savoir si cette relation existe, et avec une force comparable, au sein de groupes moins familiers des espaces naturels protégés. Avec RNF, nous entendons ainsi poursuivre ce chantier au travers de nouvelles enquêtes, mais aussi d’analyses d’impact des initiatives des réserves – animations, activités pédagogiques – et des projets de création de nouvelles réserves.

Bibliographie

Ambrey, C. L. et Fleming, C. M., 2014, Valuing Ecosystem Diversity in South East Queensland: A Life Satisfaction Approach, Soc Indic Res, 115, p. 45‑65 https://doi.org/10.1007/s11205-012-0208-4 (consulté le 15 juin 2022).

Jones, B. A., 2020, Happiness and forest-attacking invasive alien species, Chapters, p. 144‑163 https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/18339_8.html (consulté le 15 juin 2022).

Methorst, J., Rehdanz, K., Mueller, T., Hansjürgens, B., Bonn, A. et Böhning-Gaese, K., 2021, The importance of species diversity for human well-being in Europe, Ecological Economics, 181, p. 106917 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800920322084 (consulté le 15 juin 2022).

OCDE, 2013, OECD guidelines on measuring subjective well-being https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9789264191655-en.

Perona, M., 2022, De l’éco-anxiété à la transition heureuse ?, Paris https://www.cepremap.fr/2022/06/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2022-09-de-leco-anxiete-a-la-transition-heureuse/.

Perona, M., 2024, Renouer le contact avec la nature, Paris https://www.cepremap.fr/publications/12095/.

Richardson, M., Hunt, A., Hinds, J., Bragg, R., Fido, D., Petronzi, D., Barbett, L., Clitherow, T. et White, M., 2019, A Measure of Nature Connectedness for Children and Adults: Validation, Performance, and Insights, Sustainability, 11, p. 3250 https://www.mdpi.com/2071-1050/11/12/3250 (consulté le 8 juillet 2022).

Wendelboe-Nelson, C., Kelly, S., Kennedy, M. et Cherrie, J. W., 2019, A Scoping Review Mapping Research on Green Space and Associated Mental Health Benefits, Int J Environ Res Public Health, 16, p. 2081 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616579/ (consulté le 15 juin 2022).

- Perona, M., 2022, De l’éco-anxiété à la transition heureuse ?, Paris https://www.cepremap.fr/2022/06/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2022-09-de-leco-anxiete-a-la-transition-heureuse/.

- Wendelboe-Nelson, C., Kelly, S., Kennedy, M. et Cherrie, J. W., 2019, A Scoping Review Mapping Research on Green Space and Associated Mental Health Benefits, Int J Environ Res Public Health, 16, p. 2081 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6616579/ (consulté le 15 juin 2022).

- Ambrey, C. L. et Fleming, C. M., 2014, Valuing Ecosystem Diversity in South East Queensland: A Life Satisfaction Approach, Soc Indic Res, 115, p. 45‑65 https://doi.org/10.1007/s11205-012-0208-4 (consulté le 15 juin 2022)., Jones, B. A., 2020, Happiness and forest-attacking invasive alien species, Chapters, p. 144‑163 https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/18339_8.html (consulté le 15 juin 2022), Methorst, J., Rehdanz, K., Mueller, T., Hansjürgens, B., Bonn, A. et Böhning-Gaese, K., 2021, The importance of species diversity for human well-being in Europe, Ecological Economics, 181, p. 106917 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800920322084 (consulté le 15 juin 2022).

- Créée en 1982, RNF est la structure qui fédère les réserves naturelles sur le territoire français.

- OCDE, 2013, OECD guidelines on measuring subjective well-being https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9789264191655-en.

- Richardson, M., Hunt, A., Hinds, J., Bragg, R., Fido, D., Petronzi, D., Barbett, L., Clitherow, T. et White, M., 2019, A Measure of Nature Connectedness for Children and Adults: Validation, Performance, and Insights, Sustainability, 11, p. 3250 https://www.mdpi.com/2071-1050/11/12/3250 (consulté le 8 juillet 2022).