En partenariat avec la Chaire TDTE, nous examinons pour la seconde fois le bien-être des adhérents de l’UMR autour de l’âge de la retraite. Contrairement à ce que nous observons pour la moyenne des Français passant à la retraire, le niveau de bien-être subjectif chez ces adhérents est plus élevé chez les jeunes retraités que chez les actifs seniors. Cette différence est particulièrement marquée entre enseignants en fin de carrière et jeunes retraités de l’enseignement. Si les circonstances matérielles du départ à la retraite des professeurs jouent un rôle, l’ampleur des résultats suggère que les enseignants en fin de carrière n’échappent pas au mal-être professionnel documenté chez leurs collègues plus jeunes – leur niveau élevé de défiance envers leur ministère de tutelle venant corroborer cette explication. Le recul de l’âge de départ à la retraite, qui concerne une partie de la classe d’âge, vient également peser sur le bien-être des actifs seniors, y compris hors de l’enseignement. Pour autant, le passage à la retraite mérite d’être accompagné, en particulier pour favoriser la participation à des activités socialisées – associatives, sportives, bénévoles – dont cette vague vient confirmer la contribution au bien-être des retraités.

Louis Margolis, PSE et Observatoire du Bien-être du Cepremap

Mathieu Perona, Observatoire du Bien-être du Cepremap

Publié le 05 Décembre 2025

Nous remercions l’UMR et la Chaire Transition Démographiques, Transitions Économiques pour leur collaboration sur ce projet. Cette Note reprend les grandes lignes de notre contribution au rapport complet : Villemeur, A., Perona, M., Genna, K., Margolis, L. et Delboca, V., 2024, Vers une retraite heureuse, Paris https://umr-retraite.fr/mieux-connaitre-lumr/lumr-vous-informe/etude-vers-une-retraite-heureuse-proposee-par-lumr.html.

Introduction

En 2021, nous avons été sollicités par l’UMR1 et la Chaire TDTE2 afin de mener ensemble une enquête sur les sociétaires de l’UMR de part et d’autre de l’âge de la retraite. L’enjeu est de comprendre les facteurs d’un passage réussi à la retraite, avec une attention particulière au rôle des activités socialisés – vie associative, bénévolat – et à la préparation financière. La première vague mettait en évidence une satisfaction et un sentiment de sens plus élevé chez les jeunes retraités engagés dans des activités socialisées, sur un échantillon composé à près de 80 % d’enseignants et d’anciens enseignants3. La seconde vague de l’enquête, réalisée en mars et avril 2024, vient donner un nouvel éclairage à ces questions.

À propos de l’enquête

Les invitations à répondre ont été envoyées par l’UMR à un échantillon stratifié par âge des adhérents COREM (complémentaire retraite à points), sur des tranches d’âges comprises entre 55 et 75 ans. Nous avions eu 4 566 réponses, pour moitié des enseignants ou anciens enseignants. Du fait de sa composition socio-démographique, il s’agit d’une population présentant un bien-être subjectif en moyenne supérieur à celui du reste de sa génération. Une description plus détaillée de l’échantillon est présentée dans le rapport rédigé conjointement avec la Chaire TDTE.

Un passage heureux à la retraite

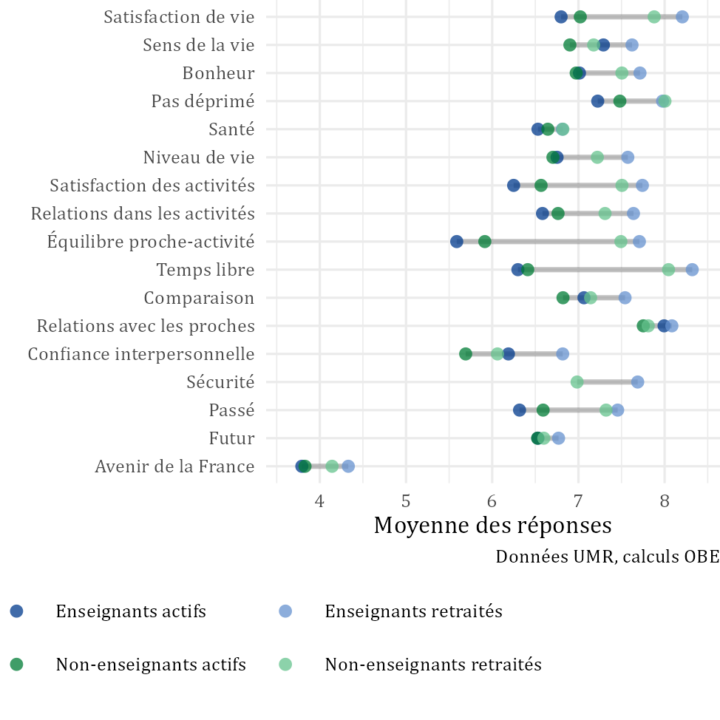

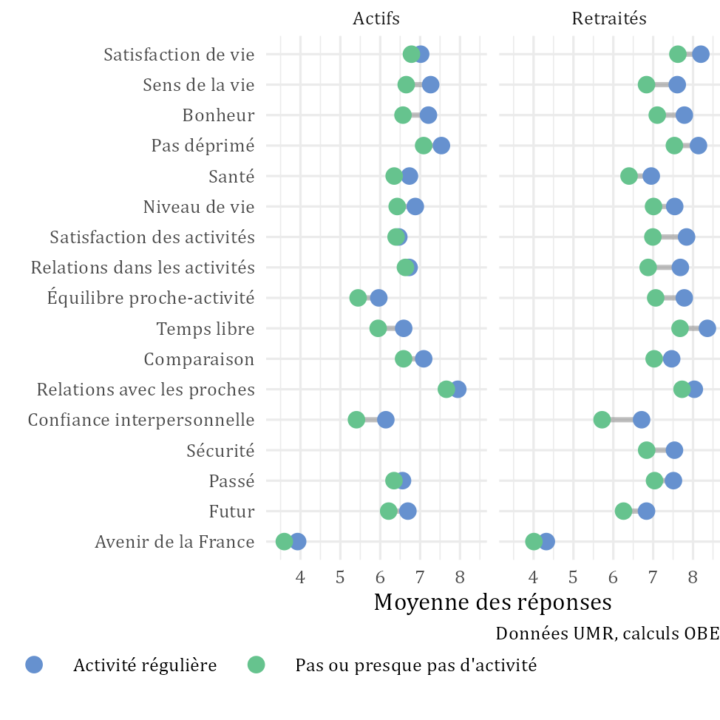

Contrairement à ce que nous observons sur l’ensemble de la population4, les retraités de l’échantillon sont assez nettement plus heureux que les actifs seniors – et ce sur la plupart de nos métriques de bien-être subjectif (Figure 1).

Chez les enseignants, dont les pensions de retraite sont en général assez proches de leurs salaires5, l’effet sur le revenu du passage à la retraite est structurellement faible – et de fait, les retraités de l’échantillon sont plus satisfaits de leur niveau de vie que les actifs. On observe toutefois aussi cet écart chez les non-enseignants de l’échantillon.

La possibilité de comparer, parmi les seniors actifs, enseignants et non-enseignants dans cet échantillon fait apparaître une satisfaction moindre des enseignants sur plusieurs dimensions-clef : la satisfaction en général, le sentiment de dépression, la satisfaction à l’égard de leur travail et l’équilibre des temps de vie. Cette conjonction de dimensions pointe selon nous fortement vers un mal-être lié à leur exercice professionnel. Deux exceptions notables sont le sentiment que ce qu’on fait dans la vie a un sens, qui constitue aussi un marqueur professionnel fort, et la confiance interpersonnelle. Inversement, les jeunes retraités de l’enseignement sont souvent plus satisfaits que les jeunes retraités venant d’autres secteurs.

Il faut probablement souligner que si les enseignants retraités sont un peu plus optimistes que les autres groupes (et que les Français en général) quant aux perspectives de la prochaine génération en France, ce n’est pas le cas des enseignants en fin de carrière. Or, cet indicateur entretient une relation assez directe avec le métier lui-même : comment former sereinement cette prochaine génération quand on estime que son propre avenir est très sombre ?

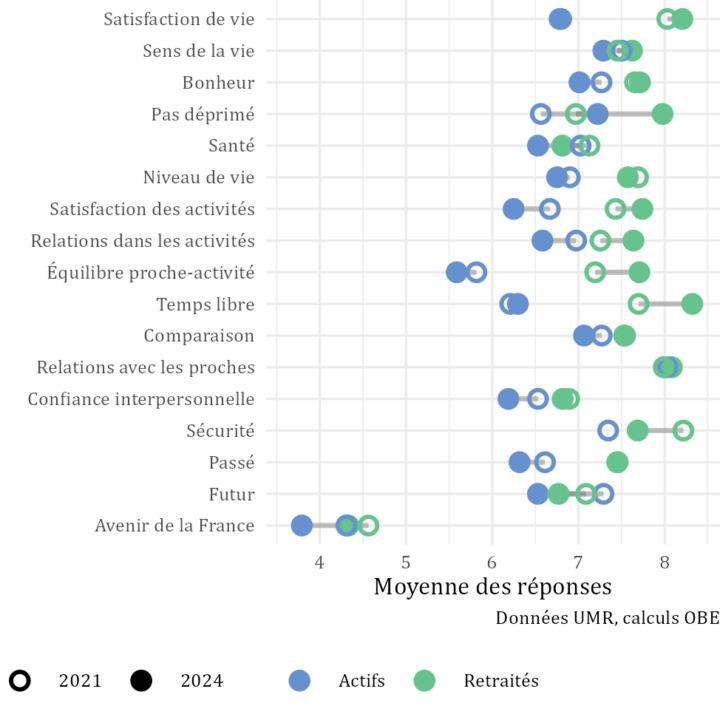

Une dégradation chez les enseignants seniors

L’échantillon de 2021 étant composé à 80 % d’enseignants, la comparaison entre les deux vagues ne peut se faire qu’au sein de ce groupe. Et il apparaît, malgré l’ombre du Covid-19 en 2021, que le bien-être des enseignants seniors s’est dégradé au cours des trois dernières années par rapport aux jeunes retraités de l’enseignement (Figure ). L’écart en faveur des jeunes retraités s’accroît dans pratiquement toutes les dimensions où il était présent en 2021, et celui en faveur des actifs se réduit ou disparaît. C’est particulièrement le cas concernant le sentiment que ce qu’on fait à du sens, ainsi que la satisfaction à l’égard de ce qu’on va vivre dans les prochaines années.

Cette dégradation vient renforcer les constats du Baromètre du bien-être du Ministère de l’Éducation Nationale6, qui documentent un mal-être général dans la profession. Nous montrons ici que même les enseignants en fin de carrière, donc bénéficiant a priori, grâce à leur ancienneté, des conditions d’exercice les plus favorables, voient leur bien-être se dégrader, et particulièrement dans les dimensions ayant trait à leur activité professionnelle.

Une confiance entamée

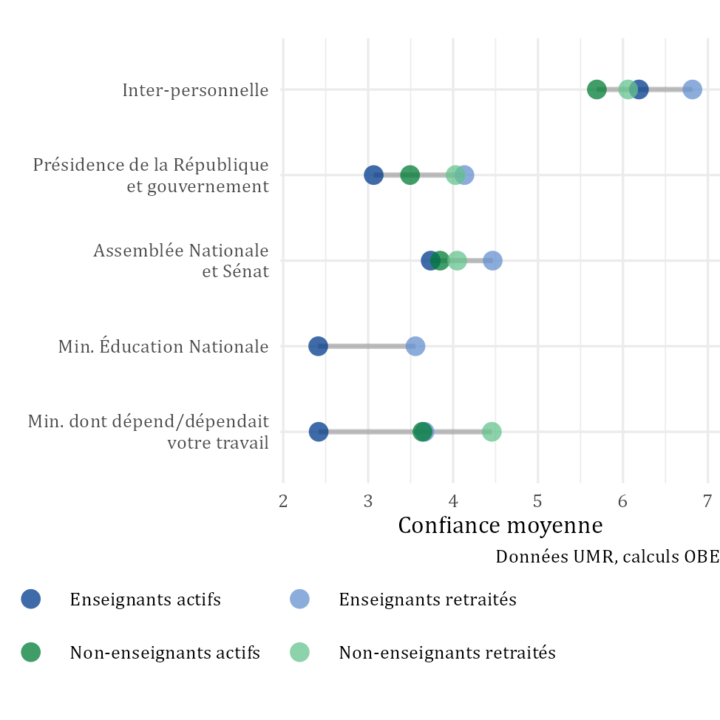

Ainsi que nous l’avons souligné plus haut, les enseignants constituent un groupe social caractérisé par un degré élevé de confiance interpersonnelle en général. À l’influence du niveau de diplôme7 viennent probablement s’ajouter les valeurs d’un métier tourné vers les autres et la prochaine génération, et avec un collectif professionnel fort8.

Cependant, cette enquête met en lumière un niveau élevé de défiance envers leur Ministère de tutelle, à 3 sur une échelle de 0 à 10, contre 4/10 pour les répondants dépendant d’un autre Ministère, ainsi qu’envers le gouvernement (Figure 3).

Malgré la différence d’âge relativement faible, cette défiance institutionnelle est nettement plus marquée chez les enseignants en fin de carrière que chez les jeunes retraités de l’enseignement, avec un point d’écart sur la confiance accordée au Ministère ainsi que celle accordée à la Présidence de la République et au Gouvernement.

La similarité des profils entre enseignants en fin de carrière et jeunes retraités de l’enseignement suggère que cette différence ne procède pas d’un positionnement politique très différent, mais plus probablement de l’expérience de trois années professionnellement difficiles pour les professeurs, qui subissent encore le contrecoup des générations Covid, de l’impact de réformes qui perturbent profondément l’organisation des établissements (au lycée en particulier), et d’un manque de plus en plus criant de moyens. De fait, ce déclin de la confiance envers le Ministère est également visible dans le temps, perdant un demi-point parmi les enseignants en fin de carrière entre la vague de 2021 et celle de 2024.

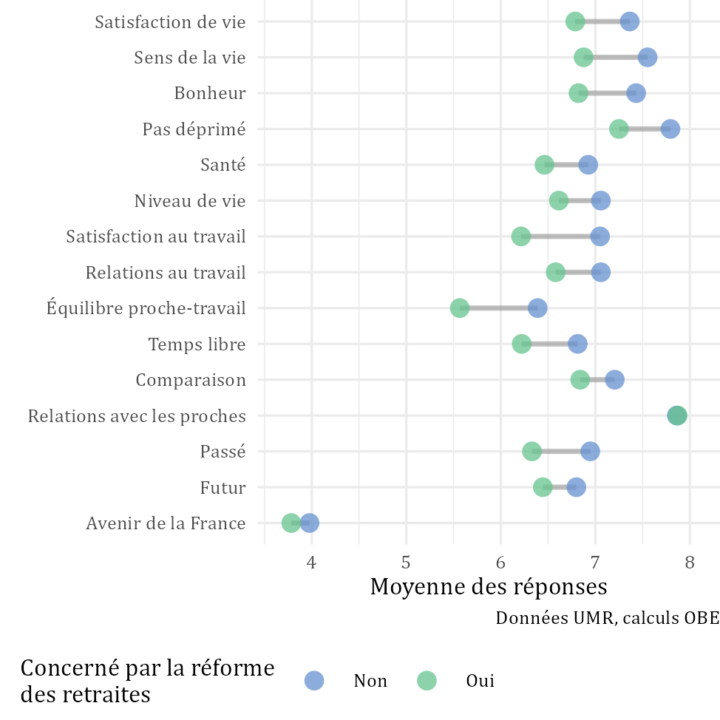

Le poids de la réforme des retraites

Le relèvement de l’âge légal du départ à la retraite par la réforme de 2023 traverse notre échantillon de seniors actifs : les moins de 63 ans au moment de l’enquête sont concernés, alors que leurs aînés y échappent. Les répondants à notre enquête en sont conscients : la très grande majorité sait si elle affectée par la réforme ou non. Nous constatons dans le même temps que les personnes qui se savent concernées déclarent un niveau de bien-être inférieur sur la quasi-totalité de nos dimensions – en fait, seules les relations avec les proches sont similaires (Figure 4).

Il est difficile de mettre un déficit de bien-être aussi systématique sur le compte de la seule différence d’âge entre les deux groupes, différence d’ailleurs limitée (59 ans pour les personnes concernées et 64 ans pour celles qui ne le sont pas9). En effet, nous savons qu’en population générale, l’effet de l’âge sur les aspects du bien-être diffère selon les aspects10 : nous devrions donc observer des différences tantôt en faveur d’un groupe, tantôt en faveur d’un autre. Par ailleurs, l’ampleur même de l’écart, souvent proche de 0,5 points, est quatre à cinq fois plus important que celui entre ces classes d’âges en général.

Il est donc très probable que le relèvement de l’âge de la retraite a un en effet délétère marqué sur le bien-être des personnes concernées dans l’échantillon.

Un effet protecteur des activités socialisées

L’isolement imposé par l’épidémie de Covid-19 avait mis un coup d’arrêt à de nombreuses activités socialisées (clubs, associations, bénévolat, etc.). Chez les adhérents de l’UMR, ces activités occupent une place importante : 68 % d’entre eux participent à une telle activité au moins quelques fois par an (75 % chez les enseignants), contre 35 % dans l’ensemble des Français de leur classe d’âge dans l’enquête SHARE11.

En 2024, la participation régulière à ces activités s’est redressée par rapport à 2021 : 44 % des retraités et 27 % des actifs de l’échantillon prennent part chaque semaine ou presque à une activité de ce type – une part stable pour les actifs, mais en progression de 4 points pour les retraités.

Sur la vague de 2021, nous avions relevé que les retraités prenant régulièrement part à une activité socialisée déclaraient un niveau de satisfaction plus élevé que celle de leurs pairs n’y prenant pas part, et, de même, les personnes exerçant une activité bénévole après leur retraite déclaraient un sentiment de sens de leur vie plus élevé. Dans la mesure où nous ne suivons pas les mêmes personnes avant et après la retraite, nous ne pouvons pas mettre en évidence de manière causale que c’est bien la participation à ces activités qui entraîne un effet bénéfique. Toutefois, l’association entre cette participation et un niveau plus élevé dans pratiquement chacun de nos aspects du bien-être chez les retraites (et nettement moins pour les actifs) suggère à tout le moins une contribution positive des activités socialisées après la retraite (Figure 5).

Il s’agit là d’un constat encourageant : contrairement à ce que nous avions pu voir dans l’enquête de 2021, probablement à cause du contexte sanitaire, l’augmentation sensible de la participation à des activités socialisés au moment de la retraite (de 29 % trois ans avant la retraite à 44 % trois ans après pour une fréquence hebdomadaire) semble se maintenir dans le temps. Toutefois, la marge de progression est considérable : plus d’un répondant sur deux ne prend pas part à des activités socialisées, alors qu’une partie d’entre eux le feraient si une gamme d’activité plus large leur était accessible (physiquement, géographiquement ou financièrement).

Les éléments d’un passage heureux à la retraite

Nous entrons plus longuement dans les détails de cette enquête dans le rapport rédigé conjointement avec la Chaire TDTE pour le compte de l’UMR. L’équipe de la Chaire y propose une analyse de la prévalence de l’anxiété financière quant à sa retraite, du niveau d’information et du type d’accompagnement dont voudraient disposer ou ont disposé les répondants. Elle met ainsi en évidence un effet protecteur d’une préparation active à la dimension financière de la retraite.

Ainsi, l’échantillon d’adhérents de l’UMR que nous avons interrogés connaît en moyenne une transition heureuse vers la retraite. Une partie des raisons de cet état de fait sont positives, comme un taux élevé d’engagement dans les activités socialisés, une préparation financière fréquente à un choc de niveau de vie qui, dans les métiers de l’enseignement au moins, est limité. Une autre partie des raisons de l’écart entre seniors actifs et retraités tient en revanche au mal-être dans les métiers de l’enseignement, et aux conséquences négatives du recul de l’âge de la retraite sur les générations concernées.

En termes d’action publique et privée, il apparaît que même chez un public diplômé, l’information sur la préparation à la retraite peut être améliorée. Certains dispositifs appréciés, comme la retraite progressive, restent mal connus et probablement sous-utilisés. Du côté des activité socialisées, l’inclusions des seniors souffre probablement d’une trop forte compartimentalisation de nos représentations, par exemple dans le domaine du sport : aux jeunes le sport ludique et de performance, les seniors étant cantonnés dans des activités d’entretien physique. Le monde du bénévolat doit de même faire évoluer ses pratique, avec l’arrivée d’une génération de retraités plus qualifiés, qui compte pouvoir utiliser ses compétences techniques au service d’une bonne cause, ce qui implique de ne pas les cantonner au rôle de simple exécutants.

On voit ainsi comment favoriser une transition heureuse vers la retraite au travers d’une préparation et d’une promotion des activités socialisées engage en fait des fonctionnements et représentations profondes de la société française.

Bibliographie

Beasley, E., Péron, M. et Perona, M., 2018, Diplôme, revenu et confiance, Paris https://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/.

Bergmann, M., Wagner, M. et Börsch-Supan, A., 2024, SHARE Wave 9 Methodology: From the SHARE Corona Survey 2 to the SHARE Main Wave 9 Interview, Munich https://share-eric.eu/fileadmin/user_upload/Methodology_Volumes/SHARE_Methodenband_WEB_Wave9.pdf.

Blanc, C., Flèche, S., Perona, M. et Senik, C., 2023, Satisfaction au travail des enseignants : un manque de valorisation monétaire et sociale, Paris https://www.cepremap.fr/2023/09/satisfaction-au-travail-des-enseignants-un-manque-de-valorisation-monetaire-et-sociale/.

Bonsang, E., Garrouste, C. et Perdrix, E., 2020, Retirement and Well-Being, dans K. F. Zimmermann (éd.), Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics, Cham, p. 1‑14 https://doi.org/10.1007/978-3-319-57365-6_391-1 (consulté le 23 septembre 2024).

Börsch-Supan, A., Brandt, M., Hunkler, C., Kneip, T., Korbmacher, J., Malter, F., Schaan, B., Stuck, S., Zuber, S., et on behalf of the SHARE Central Coordination Team, 2013, Data Resource Profile: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), International Journal of Epidemiology, 42, p. 992‑1001 https://doi.org/10.1093/ije/dyt088 (consulté le 21 février 2024).

Margolis, L., 2024, Les retraités sont-ils plus heureux que les actifs ?, Paris https://www.cepremap.fr/2024/04/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2024-04-les-retraites-sont-ils-plus-heureux-que-les-actifs/.

Péron, M., Perona, M. et Senik, C., 2019, Note de l’Observatoire du Bien-être n°2019-07 : Le Passage à la retraite https://www.cepremap.fr/2019/09/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2019-07-le-passage-a-la-retraite/.

Perona, M., d’Albis, H. et Senik, C., 2023, Les âges du bien-être, Paris https://www.cepremap.fr/2023/11/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2023-14-les-ages-du-bien-etre/.

Perona, M. et Senik, C. (éd.), 2021, Le Bien-être en France : Rapport 2020, Paris https://www.cepremap.fr/publications/le-bien-etre-en-france-rapport-2020/.

Radé, É., 2024, Bien-être au travail des personnels de l’Éducation nationale : des résultats stables en 2023, Paris https://www.education.gouv.fr/bien-etre-au-travail-des-personnels-de-l-education-nationale-des-resultats-stables-en-2023-380559.

Soulat, L., 2024, L’effet du passage à la retraite sur le bien-être des Français, Paris https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/sites/default/files/QPS_LE_42_publication.pdf.

2La Chaire Transitions Démographiques, Transitions Économiques est une équipe de recherche spécialisée dans l’étude des effets économiques de la démographie, au sein de l’Institut Louis Bachelier

3Perona et Senik, 2021, p. 109-116.

4Voir Péron et al., 2019, Margolis, 2024 et Soulat, 2024 pour le cas français. Pour une perspective plus large, voir Bonsang et al., 2020.

5La plupart des fonctionnaires de l’enseignement perçoivent une part significative de leur rémunération sous forme de primes, qui ne sont pas intégralement prises en compte pour le calcul des retraites. Chez les enseignants, les primes représentent une part beaucoup plus faible des rémunérations. Par ailleurs, l’échantillon est composé d’adhérents à une complémentaire retraite, qui contribue à augmenter les revenus des retraités.

6Radé, 2024

7Beasley et al., 2018

8Blanc et al., 2023

9L’entrée dans la carrière de professeur pouvant se faire relativement tard (agrégés par concours externe, par exemple), l’âge légal de départ peut ne pas être la contrainte principale pour qui veut une pension à taux plein. C’est par exemple le cas pour les femmes qui ont pris de longues périodes d’activité réduire suite à une naissance. Ces cas réduisent l’âge moyen des personnes non concernées.

10Perona et al., 2023

11Bergmann et al., 2024 ; Börsch-Supan et al., 2013 pour les données, calculs de l’Observatoire du Bien-être.

- L’Union Mutualiste Retraite est une société à mission, filiale du Groupe VYV, spécialiste de l’épargne retraite.

- La Chaire Transitions Démographiques, Transitions Économiques est une équipe de recherche spécialisée dans l’étude des effets économiques de la démographie, au sein de l’Institut Louis Bachelier.

- Perona et Senik, 2021, p. 109-116.

- Voir Péron et al., 2019, Margolis, 2024 et Soulat, 2024 pour le cas français. Pour une perspective plus large, voir Bonsang et al., 2020.

- La plupart des fonctionnaires de l’enseignement perçoivent une part significative de leur rémunération sous forme de primes, qui ne sont pas intégralement prises en compte pour le calcul des retraites. Chez les enseignants, les primes représentent une part beaucoup plus faible des rémunérations. Par ailleurs, l’échantillon est composé d’adhérents à une complémentaire retraite, qui contribue à augmenter les revenus des retraités.

- Radé, 2024

Beasley et al., 2018- Blanc et al., 2023

- L’entrée dans la carrière de professeur pouvant se faire relativement tard (agrégés par concours externe, par exemple), l’âge légal de départ peut ne pas être la contrainte principale pour qui veut une pension à taux plein. C’est par exemple le cas pour les femmes qui ont pris de longues périodes d’activité réduire suite à une naissance. Ces cas réduisent l’âge moyen des personnes non concernées.

- Perona et al., 2023

- Bergmann et al., 2024 ; Börsch-Supan et al., 2013 pour les données, calculs de l’Observatoire du Bien-être.