Cette étude porte spécifiquement sur la présence de La Poste au sein des communes françaises, mais illustre plus généralement l’impact de l’aménagement des territoires sur le bien-être et les comportements politiques des habitants.

Elle révèle que les transformations de bureau de poste ont permis de stabiliser l’activité bancaire et l’activité postale qui étaient en forte baisse, sans occasionner d’impact négatif sur le bien-être local des habitants d’une commune, en étant au contraire associées à une moindre abstention aux élections présidentielles sur la période 2012-2022, et à une moindre probabilité d’événements Gilets jaunes en novembre 2018.

Étienne Fize, Institut des Politiques Publiques et PSE

Claudia Senik, Sorbonne-Université, PSE et Cepremap

Publié en ligne le 13 Mai 2024

Outre la mise à disposition des données d’activité, Le Groupe La Poste a contribué financièrement à cette étude à hauteur du temps nécessaire à l’analyse des données. Il n’a eu aucune intervention dans l’analyse elle-même, l’élaboration des conclusions ou la rédaction de cette Note, qui sont de la seule responsabilité des auteurs.

Introduction

Avec le mouvement des Gilets jaunes, la géographie économique de la France a fait un retour fracassant dans le débat public et la conscience collective. Déjà présente dans les ouvrages aux titres évocateurs de Christophe Guilluy (La France périphérique, 2014), puis de Jérôme Fourquet (L’archipel français, 2019), le constat d’un déséquilibre territorial croissant est désormais bien établi. Fruit de la concentration des activités et des habitants dans les grandes métropoles au détriment des villes et campagnes périphériques, la désertification de ces dernières est source de malaise pour ceux qui restent dans ces agglomérations dont la vie se retire.

Objectivant cette souffrance, une note du Conseil d’analyse économique a établi le lien entre la disparition des équipements, privés ou publics, et l’insatisfaction de la population locale et ses manifestations politiques. Sur une période couvrant les années 2012-2017, elle mettait en évidence l’association entre la fermeture des commerces, équipements et services dans une commune et trois symptômes de mal-être local : la mobilisation des Gilets jaunes en novembre 2018, la variation du taux d’abstention lors des élections présidentielles, et l’évolution du mal-être subjectif déclaré par les habitants de la commune. Elle révélait ainsi l’influence de l’environnement local des gens sur leur moral, au-delà de leur propre situation personnelle. Pour rappel, la note estimait le lien entre la perte d’équipements, notamment alimentaires (épicerie, supérette) et la forte probabilité de voir un événement Gilets jaunes et une augmentation du taux d’abstention dans une commune. Les équipements relatifs à l’éducation et à la culture – lycée, librairie ou cinéma – jouaient, eux aussi, un rôle important. Il en allait de même de la fermeture des équipements de santé, dont les maternités et les services d’urgence. Pour donner un ordre de grandeur, la fermeture d’une supérette, événement emblématique car il s’agit souvent du dernier commerce à fermer dans une commune en déclin, provoque un degré d’insatisfaction comparable à une baisse du revenu médian des habitants de la commune de l’ordre de 2155 € par an. De même, alors que 8 % des communes avaient connu, en novembre et décembre 2018, un événement Gilets Jaunes, cette proportion a été de 29 % pour celles qui avaient perdu leur supérette au cours de la période étudiée.

Dans le prolongement de cette analyse, et en suivant une méthodologie similaire, nous étudions ici l’impact des modalités de présence postale sur le moral de la population locale.

Historiquement, du fait de ses missions de service universel postal et d’aménagement du territoire, La Poste a constitué un symbole très visible de continuité territoriale, d’égalité entre les citoyens et de vitalité locale. Cependant, elle traverse actuellement une « crise de décroissance » essentiellement due à la baisse des volumes de courrier désormais remplacé par les messages électroniques. Dans une situation semblable, une entreprise non assujettie à des obligations de présence territoriale aurait pu procéder à la fermeture des bureaux dont le maintien s’avère non pertinent au regard de ses objectifs. Dans le cas de La Poste, les obligations de présence territoriale l’obligent à maintenir un nombre de points de contact fixé par la loi, qui maillent de manière homogène l’ensemble du territoire1. Elle a l’obligation de maintenir 17 000 « points de contact » répartis sur le territoire de manière à respecter deux règles d’accessibilité cumulatives2, si bien qu’en 2021, 97,5 % de la population française vivait à moins de 20 minutes ou de 5 km d’un point de contact du groupe La Poste.

Que faire, alors, face aux objectifs contradictoires de rentabilité et de service public dans un contexte de réduction de son activité ? Dès les années 1980, La Poste adapte ses formes de présence en diminuant le nombre de bureaux de plein exercice au profit d’autres types de points de contact (agences postales). Aujourd’hui, le réseau de La Poste est composé de bureaux de poste gérés en propre et de points gérés en partenariat, qui se déclinent sous deux formes : les agences postales communales ou intercommunales (APC)3 gérées par les communes ou les intercommunalités d’une part, les relais poste commerçants (RPC)4 installés chez un commerçant ou un artisan d’autre part. Si les APC et RPC proposent une gamme moins complète de services postaux et bancaires que les bureaux de poste de plein exercice en revanche, ils peuvent présenter l’avantage de plages horaires d’ouverture plus longues.

Nous nous demandons ici quel a été l’impact de ces transformations sur le bien-être des habitants des communes concernées. A priori, on peut soit s’attendre à des conséquences négatives de la transformation des bureaux de poste en points partenaires sur le moral de la population locale, dans la logique de la note du CAE précitée, soit, au contraire, à des conséquences positives si la nouvelle forme de présence s’avère plus adaptée aux besoins des usagers. Au-delà du service rendu, si La Poste constitue une occasion de sociabilité locale pour les habitants d’une commune, ces transformations sont susceptibles d’exercer un effet positif ou négatif. Qu’en est-il en réalité ?

Une transformation qui préserve l’activité

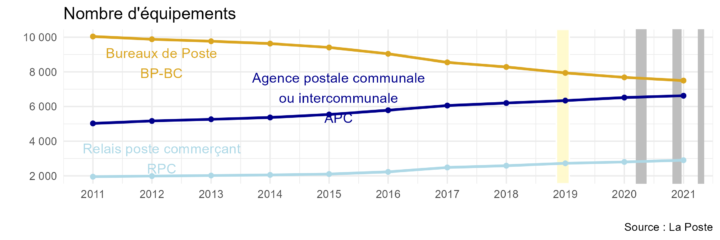

La Figure 1 illustre l’évolution des types de points de contact par commune en France depuis 2011. On y voit la tendance à la baisse du nombre de bureaux de poste traditionnels (BP) au profit des points partenaires (APC et RPC). Le nombre de bureaux de poste (BP) est en stricte décroissance alors que les APC et RPC sont en constante augmentation, avec notamment une accélération depuis 2017.

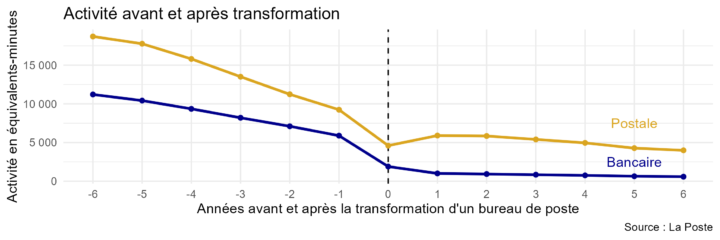

Pour ce qui est de l’activité, on remarque tout d’abord (Figure 2) une baisse progressive et continue les années précédant la transformation, une chute de l’activité l’année de la transformation, puis une certaine stabilisation à la suite de la transformation.

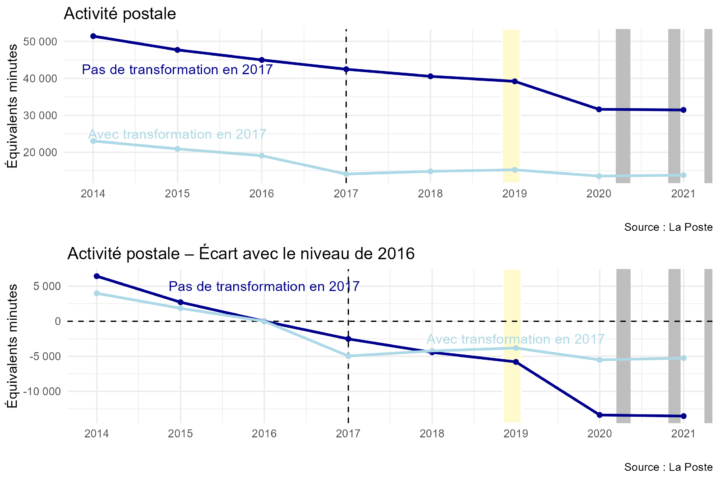

L’analyse des données d’activité des bureaux de postes révèle que tous les bureaux de poste connaissent une baisse de leur activité mais que La Poste a transformé en priorité les bureaux ayant l’activité la plus faible. En nous intéressant spécifiquement à ceux transformés en 2017 (Figure 3, haut), nous notons que l’activité postale dans les communes qui ont connu une transformation de leur bureau de poste en partenaire était préalablement à cette transformation significativement inférieure à celle enregistrée dans les communes où le bureau de poste n’a pas été transformé. En outre, il apparaît clairement que les deux courbes représentant l’activité postale dans les communes avec ou sans transformation sont parallèles avant 2017.

Cela signifie qu’au-delà de la différence de niveau, la tendance à la baisse de l’activité était initialement la même. Lorsque nous représentons cette dynamique non pas en niveau absolu, mais en écart avec une année de référence, ici 2016 (Figure 3, bas), nous observons bien le parallélisme de la baisse d’activité au sein des bureaux de poste avant l’année de transformation considérée dans cet exemple (2017) qu’ils aient été transformés ou non (superposition des courbes), mais également la stabilisation de l’activité dans les bureaux de poste transformés alors que celle enregistrée dans les bureaux de poste non transformés continue à décroître.

Notons aussi que le choc du COVID-19 semble avoir été beaucoup mieux absorbé, en termes d’activité, dans les communes avec transformation, et ce malgré la fermeture de nombreuses agences postales communales et de nombreux relais-poste commerçants jugés « non essentiels ».

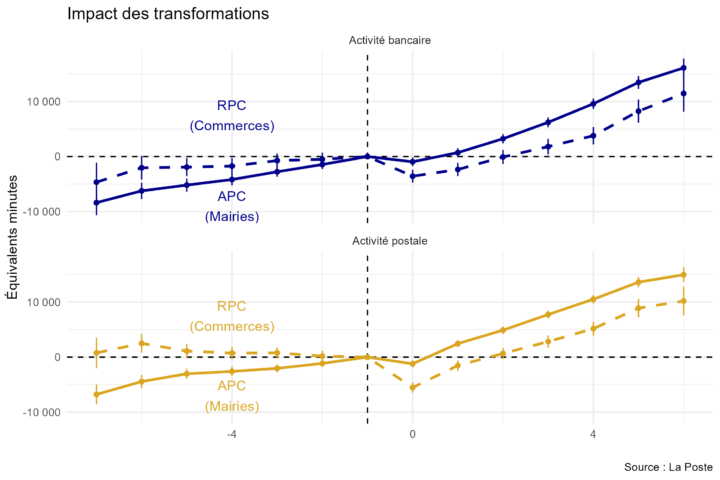

Il est possible de généraliser l’approche en prenant en compte toutes les années auxquelles une transformation a eu lieu dans une commune. L’exemple précédent ne portait en effet que sur les transformations réalisées en 2017. La Figure 4 étend l’analyse à toutes les années. Elle illustre le choc négatif sur les activités postales et bancaires l’année de transformation (année 0) par rapport à l’année précédente, suivie d’une dynamique positive (plus forte pente). Nous constatons par ailleurs que la transformation en agences postales communales (APC) stabilise beaucoup plus l’activité que la transformation en point-relais commerçant (RPC).

Une transformation favorable au bien-être local

Si la transformation des bureaux de poste permet de stabiliser leur activité, cela a-t-il des conséquences sur le moral de la population de la commune ? Pour répondre à cette question, et dans la lignée de la note du CAE précitée, nous étudions les variations de bien-être local à travers trois mesures différentes : la variation du taux d’abstention dans la commune, la présence d’un événement Gilets jaunes dans la commune en novembre-décembre 2018, et la satisfaction dans la vie déclarée par les individus lors d’une enquête nationale5. Nous nous concentrons sur l’échantillon de villes qui avaient au moins un bureau de poste sur la période analysée, et nous comparons l’évolution de ces grandeurs selon que les communes ont conservé leur bureau de poste inchangé ou l’ont transformé en partenaire (APC ou RPC).

Soulignons que cet exercice permet de mettre en évidence des associations statistiques entre les phénomènes étudiés, mais non des relations de causalité.

Moins d’événements Gilets jaunes

En moyenne, à niveau d’activité postale initiale identique en 2014, on observe 14 % de chances en moins de voir un événement Gilets jaunes dans les communes qui ont transformé leur bureau de poste en APC ou RPC. Avec une analyse statistique plus poussée, en neutralisant toutes les différences possibles entre communes (taille, fiscalité, autres équipements privés et publics, vitalité économique, etc.), on observe encore 4 % de chances en moins de voir un événement Gilets Jaunes dans ces communes. On peut donc établir qu’en moyenne, toutes choses égales par ailleurs, il y a eu moins d’événements Gilets Jaunes dans les communes qui ont connu une transformation de leur bureau de poste par rapport à celles qui l’ont laissé inchangé. On obtient un résultat semblable en distinguant les communes qui ont vu une transformation de leur bureau de poste avant 2018 : l’occurrence d’un événement Gilets Jaunes est moindre dans ces communes que dans d’autres qui verront une transformation après 2018.

Abstention électorale

Les données sur l’abstention et le vote proviennent des bases de données publiques des résultats du premier tour des élections présidentielles de 2007, 2012, 2017 et 2022 ainsi que les élections municipales de 2014 et 2020, mises à disposition par le ministère de l’Intérieur. Nous prenons en compte les premiers tours, qui connaissent traditionnellement la plus forte participation et sont parfois l’unique tour pour les municipales. Nous analysons l’évolution des taux de participation : est-elle différente selon que les communes ont connu – ou non – une transformation de leur bureau de poste avant les élections ?

Concernant les élections municipales, nous n’observons pas de corrélation claire entre l’abstention et la transformation des bureaux de poste. En revanche, pour ce qui concerne les élections présidentielles, nous constatons une association négative entre l’évolution de l’abstention et la transformation des BP en partenaires au niveau de la commune. Cette corrélation est assez stable quelles que soient les spécifications de l’analyse statistique. Le fait d’analyser les variations du taux d’abstention (et non le niveau) permet de neutraliser l’effet de toutes les caractéristiques des communes qui sont fixes dans le temps. En moyenne, les villes ayant vu leur BP transformé en point partenaire ont connu une évolution de l’abstention aux élections présidentielles plus faible entre 2012 et 2022. L’effet semble plutôt concentré sur les cinq premières années : 2012-2017 plutôt que 2017-2022.

Satisfaction dans la vie

Enfin, la dernière mesure utilisée pour approcher le bien-être est la satisfaction dans la vie déclarée par les enquêtés, sur une échelle de 1 à 10, et relevée par l’enquête SRCV (partie française de l’enquête EU-SILC). Nous n’observons pas d’association statistiquement fiable de la variation de la satisfaction dans la vie et de la transformation des bureaux de poste en partenaires, mais cela pourrait être lié au faible nombre d’observations dans chaque commune.

Conclusion

Les transformations de bureau de poste ont permis de stabiliser l’activité bancaire et l’activité postale qui étaient en forte baisse. Elles n’ont pas occasionné d’impact négatif sur le bien-être local des habitants d’une commune, et sont au contraire associées à une moindre abstention aux élections présidentielles sur la période 2012-2022, et à de plus rares occurrences d’événements Gilets jaunes en novembre 2018. Certes, le fait que les bureaux de poste à transformer n’aient pas été choisis de manière aléatoire interdit de conclure à une relation de causalité. Cependant ce faisceau d’évidence pointe vers une présomption d‘effets positifs de ces transformations sur le bien-être local.

Cette étude porte spécifiquement sur la présence de La Poste au sein des territoires, et illustre le propos général porté par la note du CAE précitée, à savoir l’importance de prendre en compte l’impact de l’aménagement des territoires sur le bien-être et les comportements politiques des habitants.

Bibliographie

Algan, Yann, Claudia Senik, et Clément Malgouyres. 2020. « Territoires, bien-être et politiques publiques ». 55. Note du CAE. Paris: Conseil d’analyse économique. http://www.cae-eco.fr/Territoires-bien-etre-et-politiques-publiques.

Davoine, Eva, Étienne Fize, et Clément Malgouyres. 2020. « Les déterminants locaux du mécontentement : analyse statistique au niveau communal ». 039‑2022. Focus. Paris: Conseil d’analyse économique. https://www.cae-eco.fr/Focus-no39-Les-determinants-locaux-du-mecontentement-analyse-statistique-au-502.

Fourquet, Jérôme, et Sylvain Manternach. 2019. L’archipel français : naissance d’une nation multiple et divisée. Paris, France: Éditions du Seuil.

Guilluy, Christophe. 2014. La France périphérique: comment on a sacrifié les classes populaires. Paris, France: Flammarion.

« Statuts du groupe La Poste ». 2021. https://le-groupe-laposte.cdn.prismic.io/le-groupe-laposte/22e2e44b-d0be-4351-903f-7c66d6645f89_Statuts+La+Poste+-+8+juin+2021.pdf.

Annexes

Sources

Dans le cadre de cette étude, nous disposons de données sur le nombre et le type de points de contact postal depuis 2011 et pour chaque établissement, d’une mesure de l’activité postale et d’une mesure de l’activité bancaire sur la période 2013-2021. Il s’agit de la somme des équivalents-minute de chaque opération. À titre d’exemple, si trois opérations de type A prennent chacune cinq minutes et deux opérations de type B chacune 10 minutes, on aboutit à un total de 3*5+2*10=35 minutes. Notons que, tout au long de notre analyse, nous agrégeons ces données au niveau communal. Ceci nous permettra d’apparier ces informations avec nos données d’intérêt ou de contrôle, renseignées au niveau communal. Il était de toute façon impossible de suivre l’activité d’un établissement transformé car cette opération entraîne un changement d’identifiant pour l’établissement.

Outre les données postales, les autres sources exploitées sont issues du Ministère de l’intérieur (Gilets Jaunes) ou de l’Insee. La source de données sur l’occurrence d’un événement Gilets Jaunes provient d’un croisement entre des données du Ministère de l’intérieur et des données récupérées sur le site Internet www.gilets-jaunes.com6. Les deux bases sont complémentaires, et l’on considère qu’il y a eu un événement si au moins l’une des deux bases en recense un en novembre et/ou en décembre 2018. Une description détaillée en est fournie dans la note du CAE précitée et son approfondissement (Algain et al. 2020, Davoine et al. 2020).

Soulignons qu’au niveau d’une commune, on observe très peu, voire quasiment aucune perte ou création pure d’équipement postal. L’essentiel des changements sont des transformations qui ont eu lieu dans les communes où l’activité postale et bancaire est initialement plus faible et où le nombre de bureaux de poste était également plus réduit (essentiellement des communes mono-établissement), et qui, de manière générale, étaient moins peuplées et moins équipées en commerces ou en services publics, médicaux et culturels. C’est pourquoi nos analyses ne prétendent pas établir de lien de causalité entre la transformation d’un bureau de poste et son niveau d’activité ou le moral de la population locale, mais permettent au moins de suivre la trajectoire de ces grandeurs selon qu’il y a eu transformation ou non.

Modèle

On emploie une approche économétrique d’étude d’événement (event-study) en conservant dans l’échantillon, dans le groupe de contrôle, les communes qui n’ont pas transformé leur bureau de poste.

L’équation estimée est la suivante :

Y_{it} = α + Sum_j β.I_{D=j} + γ_i + ω_j + ϵ_{it}

Pour estimer cette équation, il faut créer une notion de distance au traitement pour pouvoir construire nos variables I_{D=j}. Ces variables prennent la valeur de 1 si le bureau de la commune a été transformé à un moment et si l’année d’observation est l’année j de distance au traitement. Par exemple, pour une commune ayant connu une transformation de son bureau de poste en 2017, la variable I_{D=-1} prendra la valeur 1 l’année 2016 (distante de -1 du traitement en 2017). On ajoute ensuite également des effets fixes pour les années et les communes. Les effets fixes de communes absorbent les différences de niveau d’activité propres aux communes.

- En effet, bien qu’étant passée du statut d’entité administrative, à celui d’exploitant public, assimilable à un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) en 1991 (loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom) puis à celui de société anonyme (à capitaux publics) en 2010 (loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales), La Poste conserve ses missions de service public, notamment le service universel postal, la contribution à l’aménagement et au développement du territoire et l’accessibilité bancaire (via le Livret A de La Banque Postale, créée en 2006), voir les Statuts du groupe La Poste.

- Une règle d’accessibilité au titre du service universel postal et une règle d’accessibilité complémentaire au titre de la contribution à l’aménagement du territoire.

- Ces agences proposent l’essentiel des services courrier et colis ainsi que des services bancaires de base (retraits et versements d’espèces, émissions et paiements de mandats-cash national.

- Ces points de contact postaux proposent les principales opérations courrier et colis et le retrait d’espèces de dépannage.

- Enquête Statistiques sur les ressources et conditions de vie (SRCV), conduite par l’Insee.

- Données extraites du site en décembre 2018 (pour le mois de novembre) puis en janvier 2019 (pour le mois de décembre).