En 2022, nous avons ajouté à notre tableau de bord une question inédite : Si vous aviez le choix et indépendamment des contingences matérielles, dans quel pays aimeriez-vous vivre ? Les Français manifestent une appétence limitée pour l’ailleurs. Une grosse minorité d’entre eux choisirait de rester en France, avec une propension plus forte chez les plus âgés, les moins diplômés et les plus optimistes quant à l’avenir du pays.

Pour les autres, leur destination ressemble beaucoup à la France. Dans pratiquement toutes les classes d’âge ou de revenu, c’est le Canada qui arrive en tête, concurrencé par l’Europe du Sud : l’Espagne, Italie, Portugal. Au travers de la société française, ce sont essentiellement les mêmes six pays qui arrivent en tête, dans un ordre qui varie légèrement selon l’âge et le niveau de diplôme.

Publiée le 27 mars 2023

Mathieu Perona, Observatoire du Bien-être du Cepremap

Douce France

En mars 2022, nous avons ajouté à notre plate-forme trimestrielle la question : « Certaines personnes aimeraient vivre dans un autre pays. Et vous, si vous aviez le choix, dans quel pays aimeriez-vous vivre ? (En imaginant que la langue et le fait de voir vos proches ne soient pas des obstacles) ». Derrière cette question, nous interrogeons les Français sur l’idée qu’il se font d’un autre modèle de pays, sur leurs aspirations éventuelles à une société différente – qu’il s’agisse de la réalité du pays concerné, ou de l’image qu’ils en ont. Afin de ne pas limiter arbitrairement les choix, la réponse est libre, recodée ensuite par les enquêteurs selon la nomenclature internationale des pays et des territoires – ce qui permet de prendre en compte séparément les collectivités françaises d’outre-mer. Sur trois vagues trimestrielles, nous recueillons un total de 137 pays et territoires différents1.

La première partie de notre question suggérait le choix d’un pays étranger. Pourtant, la France est de très loin le pays le plus souvent choisi, avec 43% des réponses2. En dépit de leur insatisfaction et de leur pessimisme affichés, les Français ne semblent donc pas rêver de quitter à leur pays.

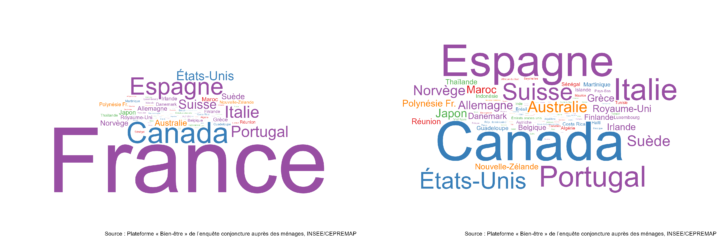

Pour la Figure 1, nous avons construit un nuage de mots mettant en évidence les pays les plus fréquemment cités, en incluant la France (panneau de gauche) ou en ne retenant que les autres pays (panneau de droite). Parmi les pays étrangers, le Canada arrive en tête, avec 17% des réponses, suivi par l’Espagne, le Portugal et l’Italie, qui rassemblent au total 30% des réponses. Les États-Unis n’arrivent qu’en cinquième position, avec un peu moins de 6% de réponses. La domination du violet dans le nuage de points montre qu’au-delà des pays les plus choisis, les destinations européennes dominent largement : à l’exception du Canada et des États-Unis, les Français citent le plus fréquemment des pays géographiquement proches.

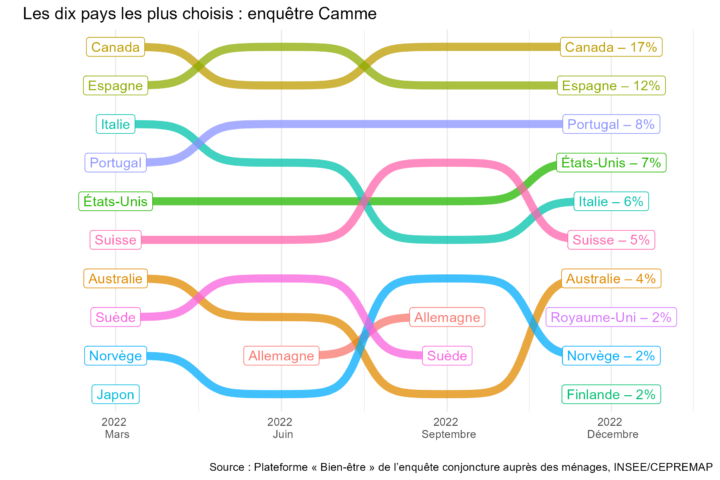

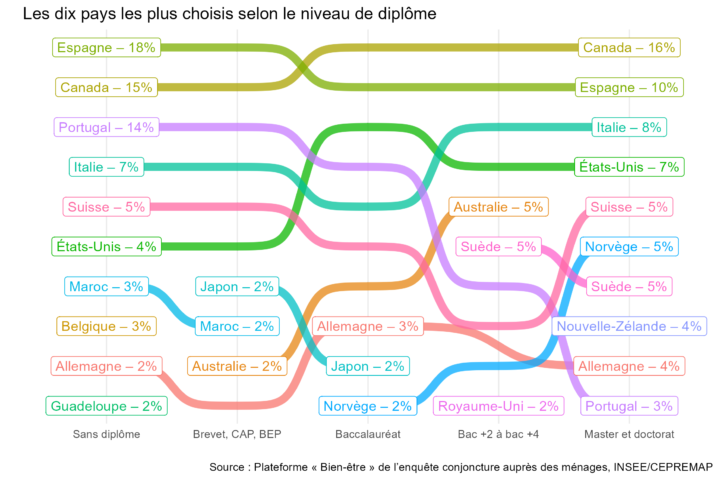

Lorsque l’on s’intéresse aux dix pays les plus choisis, le haut du classement est donc remarquablement stable (Figure 2) : si l’on intègre la Suisse aux pays déjà cités, nous avons là les six pays les plus choisis chaque trimestre depuis mars.

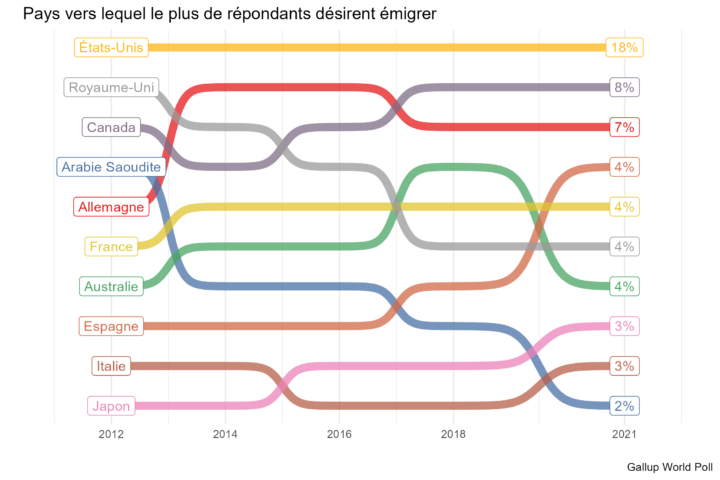

Ce classement recoupe assez largement celui établi à partir du Gallup World Poll. Couvrant la quasi-totalité des pays du monde, cette enquête comporte en effet une question sur le pays vers lequel on voudrait émigrer (Figure 3). On y voit qu’internationalement, la France continue d’être une destination de référence, avec 4% des réponses mondiales. À l’échelle mondiale, les États-Unis font plus rêver qu’en France (18% dans Gallup contre 7% dans notre enquête). Les Français dans notre enquête affichent une préférence plus marquée pour le Canada – qui a sans doute l’image d’une synthèse entre la France et l’Amérique – ainsi que pour les pays du Sud de l’Europe.

Un haut de classement consensuel, des contrastes ensuite

Dans ses grandes lignes, ce classement fait consensus. Si nous regardons séparément les pays les plus choisis par les femmes et par les hommes, les sept pays les plus choisis sont les mêmes, avec des changements mineurs sur l’ordre du troisième au cinquième. La préférence pour la France est un peu plus marquée pour les femmes (45%) que pour les hommes (42%). Il faut descendre plus bas dans le classement pour voir apparaître des différences entre les sexes, avec la Norvège et le Royaume-Uni dans les pays les plus cités par les femmes, mais pas par les hommes, qui leur préfèrent l’Allemagne et le Japon.

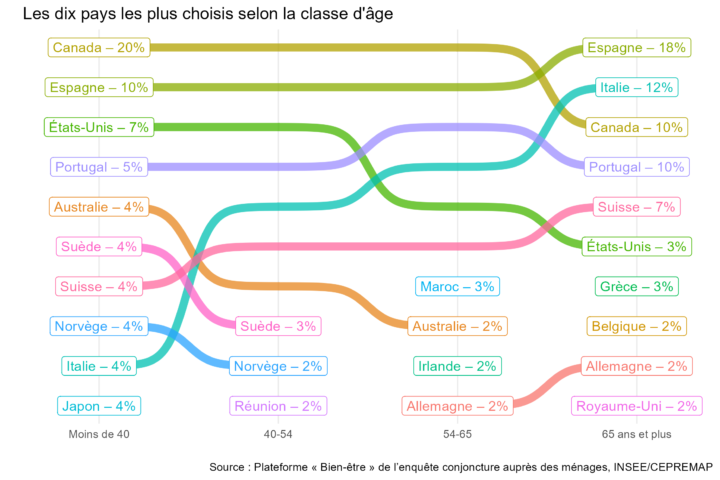

Les contrastes selon l’âge sont plus marqués. Les plus jeunes (moins de 40 ans dans notre échantillon3) sont 28% à choisir la France, une part qui augmente avec l’âge pour atteindre 40% chez les 54-65 ans et 55% chez les plus de 65 ans. Les choix de pays (Figure 4) révèlent que l’attirance pour le Canada provient de la partie la plus jeune de notre échantillon : 20% des réponses hors France chez les moins de 40 ans, contre 10% chez les plus de 65 ans. Inversement, l’Espagne, et surtout l’Italie, sont davantage populaires chez les plus âgés. Certains pays n’apparaissent, au bas du classement des 10 pays préférés, que dans certaines générations, comme le Japon chez les plus jeunes4 ou le Maroc, en septième position chez les 54-65 ans.

Vous aurez peut-être remarqué, en étudiant le nuage de mots, des présences relativement discrètes mais significatives dans les réponses. D’une part, les départements, collectivités et territoires d’outre-mer, que notre nomenclature permet de distinguer de la France métropolitaine. À eux seuls, les DOM (plus Mayotte) rassemblent 3% des réponses, et se classeraient en huitième position de l’ensemble. Avec les autres territoires et collectivités, ils montent encore d’une place. D’autre part, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et le Sénégal apparaissent nettement. Les pays issus des anciennes colonies françaises d’Afrique du Nord atteignent ainsi 2,6% des réponses, et ceux d’Afrique sub-saharienne 1,1%. La présence de ces pays et territoires illustre l’influence des trajectoires individuelles et familiales, un facteur qui contribue peut-être à expliquer la place du Portugal.

Socialement parlant, le revenu semble faire peu de différence : les six pays les plus choisis sont les mêmes, avec des changements mineurs dans l’ordre d’importance. Les différences, plus bas dans le classement, comme le remplacement du Japon par l’Allemagne chez les plus riches ou la présence du Maroc dans les réponses du tiers inférieur des revenus, peuvent correspondre à des effets d’âge. Le niveau de diplôme est lui aussi fortement tributaire des effets d’âge5, mais fait apparaître des contrastes plus visibles. La préférence pour la France est plus marquée (55% des réponses) chez les non diplômés, pour la plupart âgés, et elle tombe à 38% chez les bacheliers ainsi que chez les titulaires d’un diplôme de niveau supérieur. Statistiquement, le fait de ne disposer à ce jour que de trois vagues entraîne un peu d’instabilité dans notre classement lorsqu’on le découpe ainsi en cinq catégories.

En haut de classement (Figure 5), on retrouve la plupart des pays, à l’exception du Portugal, mentionné nettement moins souvent par les diplômés de l’enseignement supérieur. À l’inverse, les pays nordiques (Suède, Norvège) ont plus de succès auprès de ces derniers.

Ce consensus relatif se retrouve si nous croisons les réponses avec des dimensions de bien-être subjectif plutôt que des éléments socio-démographiques. Le classement des six pays étrangers les plus cités évolue peu lorsque l’on passe des personnes les plus insatisfaites de leur vie aux plus satisfaites, ou que l’on passe des personnes les plus pessimistes sur l’avenir de la prochaine génération en France aux plus optimistes. Le niveau de bien-être semble être plus discriminant sur la propension à choisir spontanément la France. Les plus optimistes sur l’avenir du pays sont 50% à le citer en réponse à cette question, contre tout de même 34% des plus pessimistes – soit trois fois plus que le Canada, premier pays étranger. Le gradient est un peu plus faible lorsque l’on considère la satisfaction générale à l’égard de sa vie actuelle (la France est choisie par 44% des plus satisfaits, et par 35% des moins satisfaits).

Qui préfère la France ?

L’analyse qui suit révèle que ce sont les plus diplômées, les plus âgés, les plus satisfaits de leur vie et les plus optimistes sont ceux qui ont le plus de chances de choisir la France comme pays de résidence préféré.

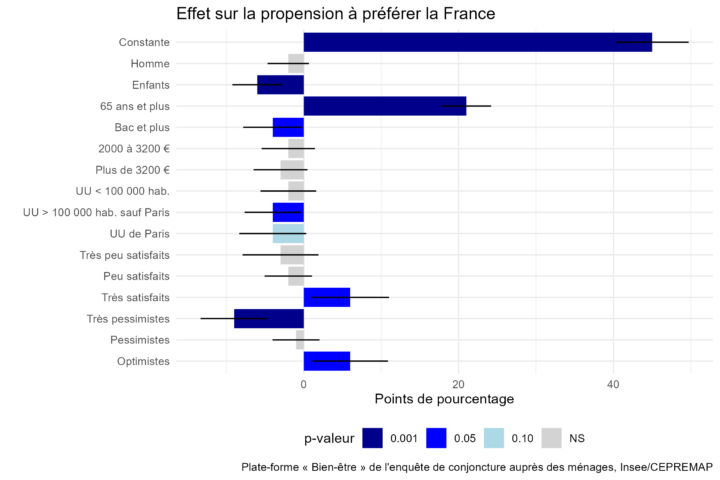

Afin de déterminer le poids relatif de ces éléments, nous effectuons une décomposition (formellement, une régression) de la probabilité pour une personne de choisir la France, en fonction de ce que nous savons d’elle grâce à l’enquête (Figure 06).

Coefficients d’une régression logistique sur la probabilité de choisir la France en réponse à la question sur le pays où on aimerait vivre.

Modalités de référence : Femme, Sans enfants, Moins de 65 ans, Diplôme inférieur au baccalauréat, Revenu mensuel du ménage inférieur à 2000 €, Commune rurale, Satisfaction dans la vie 7-8, Perspectives de la prochaine génération 5-6. La couleur des barres reflète la significativité statistique du coefficient. Les barres grises indiquent des effets qui ne sont pas statistiquement différents de zéro.

Pour ce faire, nous définissons un point de départ : ici, une femme sans enfants de moins de 14 ans avec elle, âgée de moins de 65 ans, titulaire d’un diplôme inférieur au baccalauréat, vivant dans un ménage aux revenus mensuels inférieurs à 2 000 €, dans une commune rurale, qui déclare une satisfaction dans la vie de 7 ou 8 (les modalités les plus fréquentes), et une appréciation des perspectives de la prochaine génération en France de 5 ou 6 (idem). Cette personne fictive aurait une probabilité de 45% de déclarer préférer la France en réponse à la question qui nous intéresse ici. Nous pouvons alors examiner les différences liées à la variation de l’une de ces caractéristiques, toutes choses égales par ailleurs. Nous voyons (barres grises) que le sexe et le revenu n’ont pas d’effet significatif sur cette préférence. L’âge joue en revanche un rôle majeur, avec une forme d’effet de seuil : les personnes de plus de 65 ans ont une propension nettement plus forte à préférer la France – 20 points de pourcentage de plus – que les plus jeunes. La présence d’enfant(s) dans le ménage réduit en revanche la préférence pour la France. Être titulaire d’un diplôme supérieur au baccalauréat ou d’habiter dans une grande ville réduisent également de quelques points la probabilité de déclarer préférer la France. En termes de bien-être, nous constatons que les personnes qui se positionnent au sommet de l’échelle de satisfaction dans la vie (9 ou 10) sont plus enclines à indiquer la France dans leur réponse à la question posée (6 points de pourcentage de plus). L’appréciation des perspectives de la prochaine génération est effectivement plus discriminante : être très pessimiste (0 ou 1 sur l’échelle de 0 à 10) réduit en moyenne de 9 points de pourcentage la probabilité de choisir la France, tandis qu’être optimisme (de 7 à 10) augmente cette propension de 6 points. Au total, un niveau plus élevé de bien-être subjectif accroît donc la propension à choisir la France.

L’attrait de la proximité

Les futures vagues de l’enquête nous permettront de séparer encore plus finement les éléments de choix relatifs à l’âge, au revenu, au niveau de diplôme et au bien-être. Toutefois, il apparaît déjà que les Français font d’abord le choix de la proximité lorsqu’ils répondent à cette question. D’une part, parce que la réponse « France » domine, même chez les plus insatisfaits ou les plus mobiles (jeunes et diplômés). D’autre part, parce que la sélection est dominée par des pays qui entretiennent de forts liens de proximité avec la France, liés à la langue, comme le Canada, ou des liens géographiques et historiques. Le plus souvent, il s’agit de plusieurs liens à la fois, comme pour les pays d’Europe du Sud, qui sont à l’origine des grandes vagues migratoires des XIXe et XXe siècles, les départements, territoires et collectivités françaises d’outre-mer, et les pays qui ont été des colonies françaises. Seuls les États-Unis représentent un modèle radicalement différent, qui séduit un peu plus les jeunes et les plus diplômés, mais reste à une place très en retrait pour les répondants Français, par rapport à l’attrait que le pays suscite à l’échelle mondiale.

- En janvier 2023, 247 codes ISO 3166-1 alpha-3 sont définis.

- Nous excluons dans l’ensemble de ce travail les non-réponses et les refus de répondre.

- Réalisée par téléphone sur des ménages redevables de la taxe d’habitation, l’enquête Camme ne couvre un peu moins bien les jeunes adultes. Les classes d’âges que nous utilisons ici sont déterminées en fonction des observations disponibles plutôt que de la distribution effective des âges dans la population Française.

- Les dessins animés japonais ont commencé à connaître une diffusion massive en France à partir de 1978. La première génération largement exposée aux exportations culturelles nippones dépasse donc aujourd’hui les 40 ans.

- Dans l’édition 2022 de La France, Portrait social, l’Insee indique que les titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur représentent plus de 70% des 25-34 ans, contre 41% des 55-64 ans.