Un élément marquant et constant de notre enquête trimestrielle sur le bien-être subjectif est le degré de pessimisme des Français. Leur évaluation de ce qu’ils vont vivre dans les années à venir est assez systématiquement plus négative que celle de leur situation actuelle, et leur appréciation des perspectives de la prochaine génération sont franchement sombres.

Dans ce contraste se joue un effet d’horizon : si les évaluations sur les prochaines années enregistrent un simple décalage vers le négatif, le saut à l’horizon d’une génération a pour conséquence de faire apparaître une part significative des réponses – 10 % – qui pensent que la situation sera bien pire qu’aujourd’hui.

Nous observons un clivage générationnel dans cette vision de l’avenir : les jeunes sont plus optimistes que leurs aînés quant à leurs perspectives individuelles. Ce clivage disparaît toutefois sur les perspectives collectives de long terme, toutes les tranches d’âge étant également pessimistes. À cette échelle, c’est plutôt le niveau de diplôme qui est discriminant, les diplômés d’un bac+2 et au-delà étant un peu plus optimistes. Inversement, les très pessimistes sont plus nombreux parmi les ménages modestes et peu diplômés, et l’âge n’est pas non plus ici un facteur.

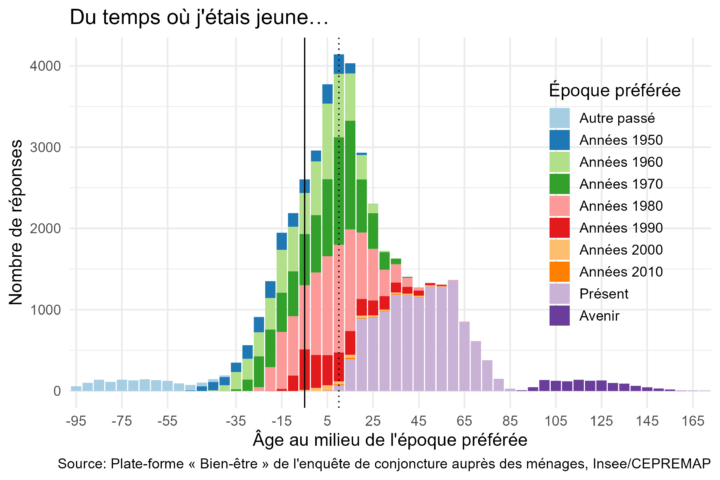

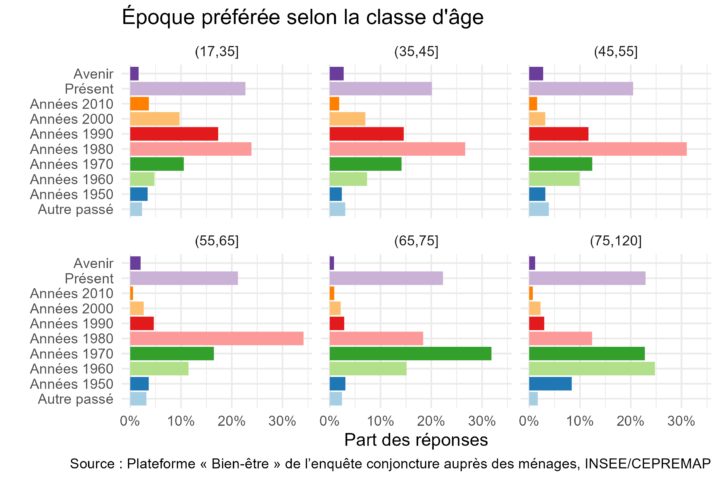

Enfin, s’ils avaient le choix, beaucoup de Français préféreraient vivre dans un passé récent. Pour partie, cette appétence reflète une histoire personnelle : beaucoup choisissent la décennie de leurs 20 ans. D’autres sélectionnent une période – souvent les années 1980 – antérieure à leur naissance, traduisant la présence d’une image sociale positive de cette décennie.

Publiée le 08 février 2023

Mathieu Perona, Observatoire du Bien-être du Cepremap

Un nouveau regard sur le

pessimisme des Français

Dès les premières vagues de notre enquête trimestrielle (Algan, Beasley, et Senik 2017), nous avions relevé que les Français sont pessimistes concernant l’avenir de leur pays. Les deux questions portant sur les perspectives des générations futures (en France et en Europe hors de France) recueillent les réponses moyennes les plus basses parmi les questions de notre tableau de bord. Le premier point d’étape de nos travaux (Algan et al. 2018) a fait de ce constat un axe structurant de l’analyse de la situation française, qui contraste avec le niveau relativement élevé des indicateurs individuels, y compris ceux tournés vers l’avenir, ainsi qu’avec le pessimisme à l’échelle du pays, ou encore la nostalgie du passé récent. Avec quelques années de recul – et l’expérience d’une pandémie, nous revisitons maintenant ce sujet afin de donner des éclairages plus précis sur la manière dont ce contraste se manifeste, ainsi que sur les clivages générationnels et sociaux qu’il met en évidence.

Le présent, l’avenir et le collectif

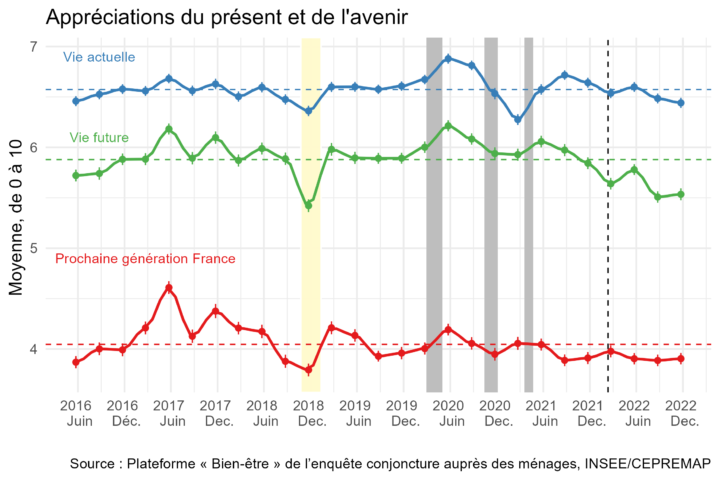

Depuis le début de notre enquête, nous observons une hiérarchisation claire : sur une même échelle de 0 à 10, l’appréciation de la vie actuelle est supérieure à celle des années à venir (Vie future), elle-même nettement supérieure à celle portant sur les perspectives de la prochaine génération en France (Figure 1).

L’écart entre l’appréciation de la vie actuelle et de la vie future est suffisant pour que la moyenne trimestrielle la plus faible sur la satisfaction dans la vie actuelle reste supérieure à la moyenne la plus élevée quant à la vie future. Hormis pendant la période du Covid-19, les variations dans l’appréciation de l’avenir individuel vont dans la même direction que celles de la vie actuelle, et amplifient ces dernières. Pour la plupart des Français, leur avenir personnel ressemble à une amplification de leur situation actuelle. Face à un choc négatif, comme la crise des Gilets jaunes, l’idée que « ça ira mieux demain » est ainsi moins forte que le sentiment que ces événements vont affecter négativement notre situation sur plusieurs années – et inversement quand les choses s’améliorent.

L’évaluation des perspectives de la prochaine génération, en France comme en Europe est davantage pessimiste, et ce très nettement, avec une moyenne à peine supérieure à 4. De nos 16 questions « positives » (où 10 représente la meilleure situation et 0 la moins bonne), les deux questions relatives à l’avenir de la prochaine génération sont les seules à recueillir une réponse moyenne inférieure à 5. Parmi les appréciations de la situation présente, la question qui recueille la moyenne la plus faible porte sur l’équilibre des temps de vie, avec une moyenne aux alentours de 6. Ce contraste illustre l’ampleur du pessimisme moyen des Français.

L’appréciation des perspectives de la prochaine génération ne suit que très partiellement les variations conjoncturelles de la satisfaction générale à l’égard du présent. Nous avions relevé la forte augmentation des opinions favorables au moment de l’élection présidentielle de 2017 (Algan et al. 2017), puis la rapide récupération après la crise des Gilets jaunes (Perona 2019). Alors que les autres dimensions du bien-être subjectif connaissaient des variations inédites, les avis sur les perspectives de la prochaine génération ont moins évolué pendant la pandémie de Covid-19, reflétant le sentiment qu’il s’agissait d’un phénomène passager, et donc une forme de confiance dans la capacité de nos sociétés à enrayer durablement la pandémie. En revanche, elle se dégrade assez nettement depuis l’été 2021. Le début de la guerre en Ukraine a paradoxalement conduit à une légère amélioration, sans doute face au constat inattendu d’une unité dans l’action européenne contre la Russie, avant de revenir à un niveau déprimé.

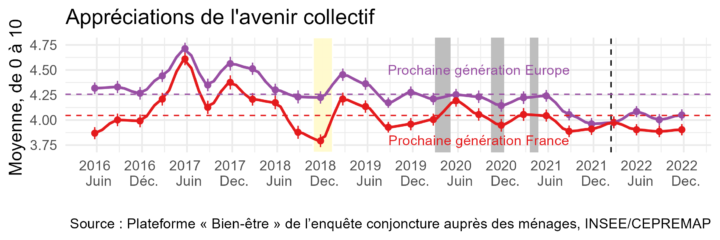

Les perspectives de la prochaine génération en Europe, en dehors de la France, évoluent de manière assez parallèle à celles relevées en France (Figure 2), tout en étant un peu plus optimistes, et ce presque toujours. Le pessimisme des Français comporte donc bien une dimension nationale : si nous ressentons une communauté de destin avec les autres pays européens, la trajectoire de la France nous semble moins favorable que celle de ses voisins.

Sommes-nous tous pessimistes ?

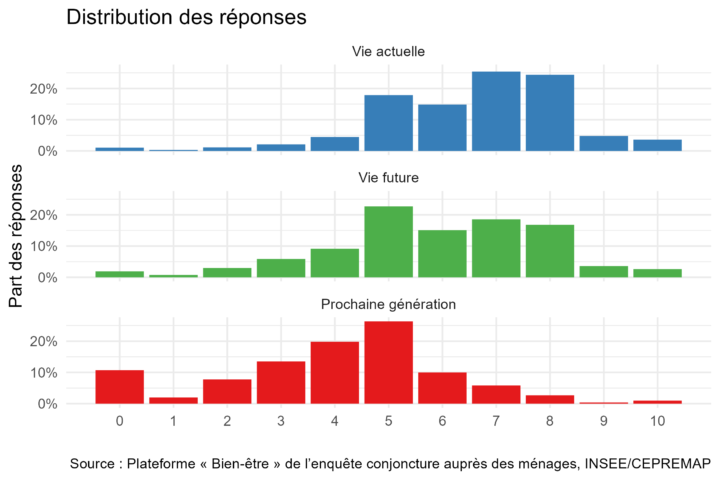

Tant le niveau de ces moyennes que leur évolution peuvent refléter deux situations : soit un pessimisme collectif, soit un phénomène plus circonscrit, reposant sur une part de la population qui serait très pessimiste. Pour distinguer les deux, nous représentons la part des réponses sur chacun des barreaux de l’échelle de 0 à 10, pour les trois questions de la première figure (Figure 3).

L’écart avec les réponses sur les perspectives de la prochaine génération est beaucoup plus net. D’une distribution où la plupart des réponses s’étalent entre 5 et 8, on passe à une distribution plus large, entre 3 et 6. La formulation de la question (« Comment pensez-vous que sera la vie en France pour la prochaine génération ? De 0 (‘Bien pire qu’aujourd’hui’) à 10 (‘Bien meilleure qu’aujourd’hui’) » doit avoir une influence, mais on observe qu’une majorité de personnes pensent que la prochaine génération fera face à une situation dégradée. Un pessimisme modéré, relativement à l’évaluation de la situation actuelle ou du futur individuel, est effectivement un trait assez général de la population.

Toutefois, on remarque également qu’une personne sur 10 répond 0, soit la pire évaluation possible, à cette question – une accumulation au bas de l’échelle, à un niveau qui n’est observé dans aucune des autres questions de notre tableau de bord (Perona 2022). Le faible niveau de l’évaluation moyenne s’explique donc aussi par une part significative de la population qui est très pessimiste quant à l’état de la France ou de l’Europe pour la prochaine génération.

Pessimisme individuel ou pessimiste collectif ?

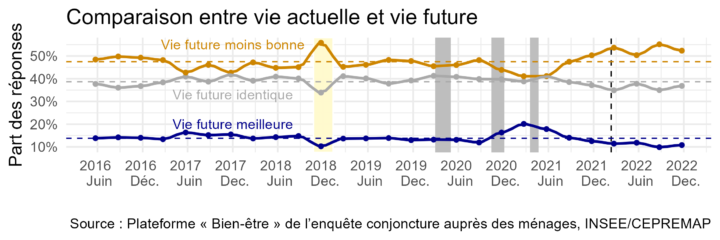

Il ne faudrait cependant pas, au vu des résultats ci-dessus, conclure trop vite que tous les Français sont pessimistes. Comme nous posons l’ensemble de nos questions sur le bien-être subjectif à toutes les personnes répondant à l’enquête, nous pouvons comparer au niveau individuel le positionnement relatif des réponses (Figure 4).

En pratique, un peu moins de la moitié des répondants (47%) sélectionnent une réponse plus faible sur l’évaluation de leurs perspectives dans les années à venir que sur l’évaluation de leur vie actuelle, 39% sélectionnent la même note et 14% ont une évaluation supérieure. La dégradation de l’évaluation de l’avenir en cours depuis l’été 2021 se traduit ici par une augmentation de la part des pessimistes, qui dépasse durablement les 50% pour la première fois depuis le début de l’enquête.

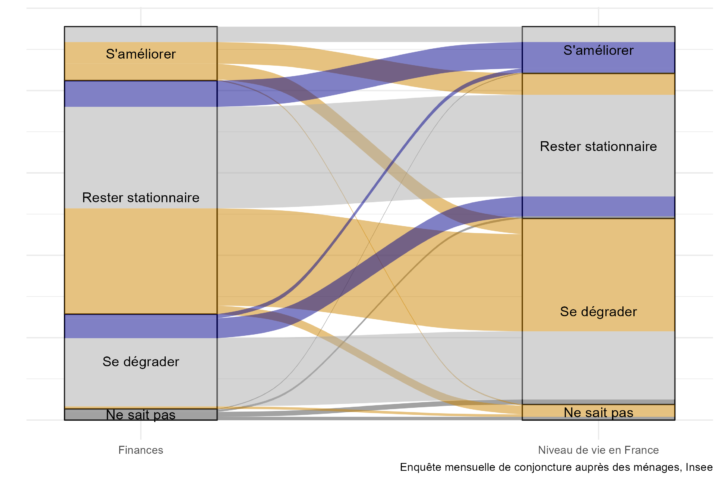

Lorsqu’on se projette vers l’avenir collectif, le pessimisme lié à l’avenir se conjugue avec un pessimisme propre au passage de l’individuel au collectif. Nous en voyons la marque en comparant les réponses aux questions sur la situation financière du ménage à 12 mois et le niveau de vie en France à la même échéance (Figure 5).

Comme nous le relevions dans notre note de conjoncture du début d’année (Perona 2023), la plupart des ménages estiment sur la période que leur situation financière va rester stationnaire. Cependant, la majorité des ménages qui estiment que leur situation individuelle va s’améliorer anticipent dans le même temps une dégradation du niveau de vie en France, et il en va de même pour une large partie des ménages qui pensent que leur situation restera inchangée. Cette conjonction n’est pas une impossibilité logique : le niveau de vie moyen en France peut se dégrader alors qu’une majorité des ménages voit ses finances rester stables ou s’améliorer si l’on anticipe une perte de pouvoir d’achat très forte d’une minorité de la population. Le caractère massif et régulier de cet écart suggère cependant que ce n’est pas cette configuration que la plupart des répondants ont en tête, mais bien celle d’une baisse assez générale du pouvoir d’achat, à laquelle leur situation personnelle (et leurs efforts) leur permet d’échapper. En d’autres termes, nous pensons voir là une manifestation d’un biais pessimiste dans le passage de l’individuel au collectif.

Clivages sociaux dans la perception de l’avenir

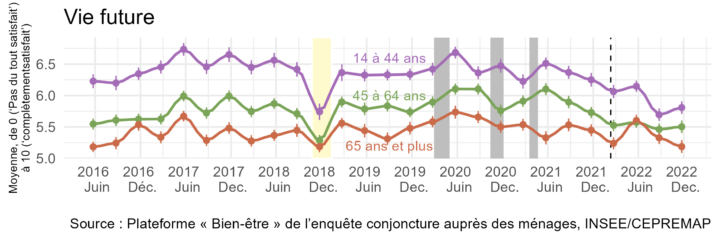

Le premier clivage qui vient à l’esprit sur les perceptions de l’avenir est celui des générations. Mécaniquement, les plus jeunes ont une vision plus positive de leur avenir proche que les personnes plus âgées, qui doivent raisonnablement anticiper les conséquences négatives du vieillissement1 (Figure 6).

La hiérarchie entre les classes d’âge est ainsi plus marquée sur cette question que sur celle relative à la vie actuelle. Sur la période récente, nous relevons que la dégradation des perspectives individuelles, dont nous avons parlé en première partie, était partagée par toutes les classes d’âge avant le début de la guerre en Ukraine. Depuis lors, le sentiment de cette dégradation des perspectives est davantage exprimé par les répondants de moins de 45 ans que par les générations plus âgées.

Sur une échelle temporelle plus longue, toutefois, les écarts entre générations deviennent insignifiants. Concernant l’avenir collectif, le même graphique montre trois courbes très proches, qui se croisent en permanence : le pessimisme quant aux perspectives à moyen terme ne comporte pas de forte dimension générationnelle, les plus jeunes étant aussi pessimistes que les plus âgés (et réciproquement).

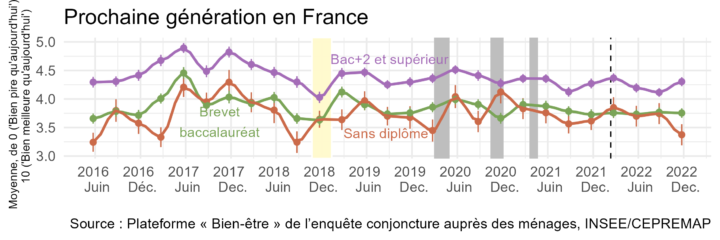

En termes sociaux, la stratification est également en demi-teinte dès lors que l’on se projette à l’horizon de la prochaine génération. Les plus aisés sont en moyenne plus optimistes, mais les écarts sont faibles, et les mouvements convergents. La situation est plus contrastée lorsque l’on se place selon le niveau de diplôme (Figure 7).

Les plus diplômés sont nettement plus optimistes quant aux perspectives de la prochaine génération que les moins diplômés. Contrairement à ce que nous avions observé sur le niveau de confiance interpersonnelle (Beasley, Péron, et Perona 2018), où les bacheliers (du bac général) étaient proches des autres diplômés du supérieur2, nous observons dans cette dimension un clivage qui passe plus haut dans la hiérarchie des diplômes. Les bacheliers ont en moyenne une appréciation des perspectives de la prochaine génération similaire à celles des titulaires d’un CAP, BEP ou d’un brevet des collèges. Cette structure reflète en partie les effets d’âge, puisque les plus jeunes sont en moyenne plus diplômés, mais un effet propre du diplôme vient s’y ajouter.

Nostalgie de la jeunesse, attirance pour le passé

Une préférence prononcée pour le passé

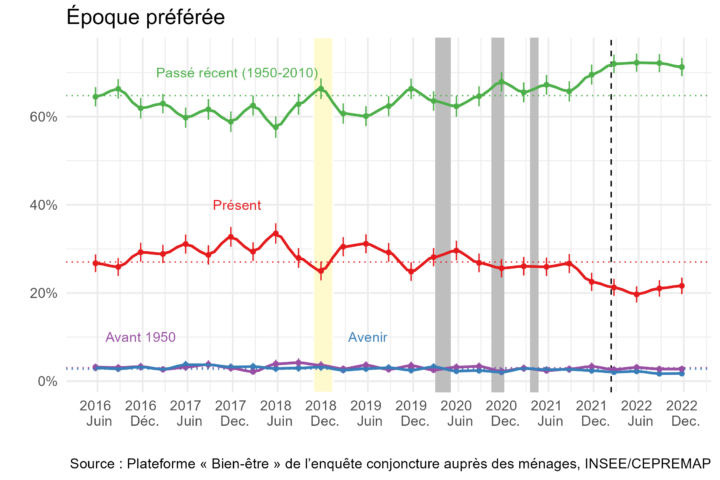

Outre ces regards sur l’avenir, nous posons depuis le début de notre enquête la question : « Certaines personnes aimeraient bien vivre dans une autre époque en France. Si vous aviez le choix, laquelle choisiriez-vous ? ». Comme en ce qui concerne la question sur le pays où on aimerait vivre, nous laissons dans cette question la possibilité de répondre « l’époque actuelle », et de fait 27% des répondants la préfèrent, tant à l’avenir qu’au passé. Ce n’est pas surprenant, au regard de l’appréciation des perspectives de la prochaine génération : les deux tiers des répondants choisissent des périodes passées, tandis que l’avenir ne semble préférable qu’à moins de 3% des répondants. Cette préférence pour le passé, un passé récent (entre 1950 et les années 2000, essentiellement), s’est accentuée depuis 2020, et particulièrement entre la mi-2021 et début 2022 (Figure 8), après la phase aiguë de l’épidémie de Covid-19.

Cette préférence pour le passé se concentre toutefois sur les années 1960 à 1980. Tant les deux premières décennies du XXIe siècle que le passé antérieur aux années 1950 ne récoltent que quelques pourcents des réponses. En dépit du succès des images de « la France d’avant », seuls 3% des répondants aimeraient vivre dans une période antérieure aux années 1950.

Le déclenchement de la guerre en Ukraine a eu pour conséquence légère une diminution de la part des réponses portant sur l’avenir. Plutôt qu’une menace sur le présent, ce conflit semble donc jeter une ombre sur l’avenir plus lointain, ce qui n’avait pas été le cas pour l’épidémie.

Nostalgie d’un état du pays ou nostalgie de sa jeunesse ?

Cette préférence pour le passé correspond-elle à un regret pour un état de la société française qui n’est plus, ou pour la vie que la personne menait à cette époque ? Il s’agit en effet d’une question où joue à plein l’erreur fondamentale d’attribution, c’est-à-dire notre tendance naturelle à nous laisser influencer dans notre appréciation d’une personne ou d’une situation par des facteurs externes – par exemple, trouver une personne sympathique parce qu’elle vient nous annoncer une bonne nouvelle. Ici, les personnes qui sélectionnent des périodes qu’elles ont vécues peuvent être influencées par leur bien-être à l’époque. Si c’est le cas, la courbe en U de la satisfaction moyenne devrait les inciter à se porter sur les périodes où la satisfaction est en moyenne la plus haute, c’est-à-dire la décennie de leurs vingt ans. C’est effectivement ce que l’on observe (Figure 9).

Dans une large majorité, les personnes sélectionnent l’époque de leur jeunesse, entre 15 et 30 ans, avec un pic entre et 20 et 25 ans. Pour une bonne partie des répondants, la préférence pour le passé ne procède pas tant de désir d’un retour à un état antérieur de la société française que d’une nostalgie des années de leur propre jeunesse. Les choses sont différentes pour les réponses à gauche de la ligne verticale : dans cette zone, les personnes n’étaient pas nées à l’époque choisie, ou trop jeunes pour s’en souvenir (moins de 5 ans). Leur choix correspond donc bien à la représentation d’un état antérieur de la France, plus désirable que celui dans lequel se trouverait la France actuelle.

À elles seules, les années 1980 constituent la modalité de réponse la plus fréquente, quelle que soit la génération (Figure 10). L’effet de mémoire de la jeunesse joue à plein pour les classes d’âge entre 45 et 65 ans (au fait que nous demandons une décennie s’ajoute ici le fait que nous conduisons cette enquête depuis 2016 : à cette date, les personnes de 45 ans étaient nées en 1971, contre 1977 dans notre dernière vague). En revanche, cette appétence pour les années 1980 est moins évidente pour les générations plus jeunes. Pour celles-ci, on peut imaginer une transmission familiale : les personnes nées dans les années 1990 (30 ans en 2020) ont en moyenne des parents qui ont eu 20 ans pendant les années 1980, et peuvent porter une image positive de cette époque.

Qui sont les pessimistes ?

Nous avons vu qu’une personne sur 10 répond à la question relative aux perspectives de la prochaine génération en choisissant la plus faible valeur possible, anticipant donc un futur bien pire que l’époque actuelle. Ces personnes se caractérisent par un faible niveau de satisfaction, ainsi que des niveaux de diplôme et de revenu plus faibles. Les réponses à 0 sont ainsi deux fois plus fréquentes (15%) chez les ménages du tiers inférieur des revenus que chez ceux du tiers supérieur (7%), et trois fois plus fréquentes chez les non-diplômés (17%) que chez les titulaires d’un Master ou doctorat (5%). De même, un quart des 10% les moins satisfaits de leur vie (satisfaction dans la vie inférieure ou égale à 4, voir (Perona 2022)) se positionnent à 0 quant aux perspectives de la prochaine génération. Ce profil correspond à celui des personnes les plus susceptibles de préférer le passé au présent lorsque nous leur avons posé la question. Toutefois, même chez ces personnes, on n’observe pas de repli vers le passé lointain, mais une forte propension à se reporter à l’époque de leur jeunesse.

En revanche, il importe de souligner que les contrastes générationnels disparaissent ici complètement : toutes les classes d’âge comptent environ 10% de très pessimistes. Cela indique que la structure par âge ne s’explique pas par une part plus élevée de personnes sans espoir pour la prochaine génération chez les plus âgés, mais par une évaluation progressivement plus négative au milieu de l’échelle.

Conclusion

Notre enquête continue de mettre en évidence une tendance au pessimisme chez les Français. Celui-ci augmente lorsque l’horizon considéré est plus éloigné, et que l’on passe de l’individuel au collectif. Les élections de 2017 ont montré qu’il était possible de construire un programme qui fasse partager une vision plus positive de l’avenir collectif, mais cette amélioration a été de courte durée, et s’est écrasée suite à la crise des Gilets jaunes. Au-delà de ces événements, ce biais pessimiste rend probablement plus difficile l’élaboration du récit d’un avenir collectif désirable, en particulier dans un contexte de changement climatique (nous examinons cette question plus avant dans la sixième partie de cet ouvrage).

Le lien entre la faible satisfaction de vie et le pessimisme n’est pas propre à la France, et a de lourdes conséquences : aux États-Unis (Graham 2017) montre que la perte de confiance dans l’avenir entraîne un désintérêt pour les activités et investissements qui y préparent, de l’épargne aux études en passant par le temps consacré à l’éducation des enfants. Cela fait de ces publics une cible prioritaire de l’action publique, puisque leur pessimisme a une dimension auto-réalisatrice, non seulement pour eux mais aussi pour leurs enfants.

Bibliographie

Algan, Yann, Elizabeth Beasley, Mathieu Perona, et Claudia Senik. 2017. « Présidentielle : un choc d’optimisme ». Note de l’Observatoire du Bien-être, no 2017‑07 (juillet). https://www.cepremap.fr/en/2017/07/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2017-07-presidentielle-un-choc-doptimisme/.

Algan, Yann, Elizabeth Beasley, et Claudia Senik. 2017. « Les Français inquiets pour l’avenir de leur pays ». 2017‑03. Notes de l’Observatoire du bien-être. Paris: CEPREMAP. https://www.cepremap.fr/2017/04/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2017-03-les-francais-inquiets-pour-lavenir-de-leur-pays/.

Algan, Yann, Elizabeth Beasley, Claudia Senik, Amory Gethin, Thanasak Jenmana, et Mathieu Perona. 2018. Les Français, le bonheur et l’argent. Opuscules du Cepremap 46. Paris, France: Rue d’Ulm / Cepremap.

Beasley, Elizabeth, Madeleine Péron, et Mathieu Perona. 2018. « Diplôme, revenu et confiance ». 2018‑06. Notes de l’Observatoire du bien-être. Paris: CEPREMAP. https://www.cepremap.fr/2018/10/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-06-diplome-revenus-et-confiance/.

Blanchflower, David G. 2020. « Is Happiness U-Shaped Everywhere? Age and Subjective Well-Being in 145 Countries ». 530. GLO Discussion Paper Series. GLO Discussion Paper Series. Global Labor Organization (GLO). https://ideas.repec.org/p/zbw/glodps/530.html.

Graham, Carol. 2017. Happiness for All? Princeton: Princeton Unversity Press.

Perona, Mathieu. 2019. « Le Bien-être des Français – Mars 2019 : Un retour à la normale ». 2019‑04. Notes de l’Observatoire du bien-être. Paris: CEPREMAP. https://www.cepremap.fr/2019/04/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2019-02-le-bien-etre-des-francais-mars-2019-un-retour-a-la-normale/.

———. 2022. « France heureuse, France malheureuse ». 2204. Notes de l’Observatoire du bien-être. Notes de l’Observatoire du bien-être. CEPREMAP. https://www.cepremap.fr/2022/03/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2022-04-france-heureuse-france-malheureuse/.

———. 2023. « Le Bien-être des Français – Décembre 2022 ». 2023‑02. Notes de l’Observatoire du bien-être. Paris: CEPREMAP. https://www.cepremap.fr/2023/01/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2023-02-le-bien-etre-des-francais-decembre-2022/.

2Juridiquement, le baccalauréat n’est pas l’examen de fin des études secondaires (ce qu’il est en pratique), mais l’examen d’entrée dans l’enseignement supérieur. C’est pourquoi nous parlons ici des autres diplômes du supérieur pour exclure le baccalauréat de cette catégorie.

- On observe cependant que la satisfaction dans la vie a en moyenne une courbe en U avec l’âge, avec un point bas entre la quarantaine et la cinquantaine, une remontée vers les 60 ans puis une nouvelle dégradation (Blanchflower 2020). Les plus jeunes devraient donc anticiper une dégradation de leur situation, et les cinquantenaires une amélioration.

- Juridiquement, le baccalauréat n’est pas l’examen de fin des études secondaires (ce qu’il est en pratique), mais l’examen d’entrée dans l’enseignement supérieur. C’est pourquoi nous parlons ici des autres diplômes du supérieur pour exclure le baccalauréat de cette catégorie.