J’ai été convié par la Réserve Naturelle Régionale Confluence Garonne-Ariège à intervenir lors de sa fête annuelle le 25 septembre 2022. Ce qui suit reprend l’essentiel du texte de ma conférence. Je remercie les organisatrices pour l’invitation, et le public pour la qualité de son écoute et des échanges.

L’Observatoire du bien-être du Cepremap

Il y a encore deux ans, je commençais toujours mes interventions avec une explication des raisons qui ont conduit le Cepremap à fonder un Observatoire du bien-être. Malgré le rôle essentiel de la France, via la Commission Stiglitz, de l’idée qu’il fallait piloter l’action publique avec un ensemble d’indicateurs du développement humain et de soutenabilité, et pas seulement le PIB, cette idée apparaissait encore souvent comme saugrenue en France. Il me semble que la pandémie de Covid-19 a accéléré les changements de représentations, ne serait-ce qu’en mettant en évidence qu’il y a des cas où la croissance économique doit passer au second plan face à des menaces essentielles. La pandémie en a été une, j’ai la conviction que le changement climatique en est une autre.

Mesurer le bien-être ?

Cela me permet de passer sans autre préambule à la présentation de nos indicateurs eux-mêmes. L’idée centrale des indicateurs de bien-être subjectif est de demander directement aux personnes d’évaluer leur bien-être. Nous laissons ainsi chacune et chacun libre de décider ce qui rend heureux, ce qui donne du sens ou ce qui définit une vie ou un travail satisfaisant. Naturellement, cette décision ne se réalise pas dans un vide absolu, et la définition que nous avons de ce qui constitue le bonheur procède largement des images présentes dans la société qui nous entoure. Toujours est-il que nous autorisons beaucoup de diversité dans ces définitions, et que nous nous gardons bien de donner une définition de ce qui rend heureux.

Dans le même ordre d’idées, nous ne prétendons pas épuiser le bonheur avec une seule question. Pour le tableau de bord du bien-être en France que nous réalisons chaque trimestre, avec l’aide de l’Insee, nous posons ainsi pas moins de 20 questions. Cependant, dans les grandes enquêtes internationales, il faut faire des choix. La question de référence est alors celle portant sur la satisfaction dans la vie :

Sur une échelle de 0 à 10, où 0 est la pire vie possible et 10 la meilleure vie possible, comment situez-vous votre vie actuelle ?

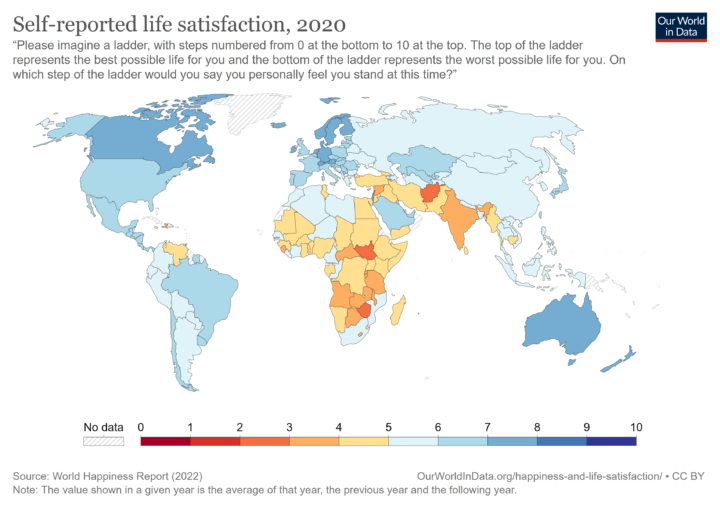

Cette question est par exemple posée dans une enquête mondiale, le Gallup World Poll, qui permet de réaliser ce type de carte. On voit au premier coup d’œil qu’il y a quand même un lien entre le niveau de richesse et la satisfaction moyenne. Mais dès qu’on regarde d’un peu plus près, la relation devient moins nette. Malgré un niveau de revenu moyen plus élevé de près de 25%, les États-Unis affichent un niveau de satisfaction inférieur à celui de nombreux pays européens. Les pays d’Europe du Nord se distinguent particulièrement, de même, les pays d’Amérique Latine affichent des niveaux de satisfaction élevés au regard de leur niveau de richesse ou d’inégalité.

Nous avons donc là un indicateur qui nous permet d’aller au-delà de la quantité de richesse produite dans un pays, et qui valorise des éléments comme un tissu de relation sociales et familiales fort et protecteur, qui contribue beaucoup à expliquer le positionnement de l’Amérique Latine, ou des systèmes de protection sociale généreux et universels, qui caractérisent le modèle des pays d’Europe du Nord.

Les quatre grandes dimensions

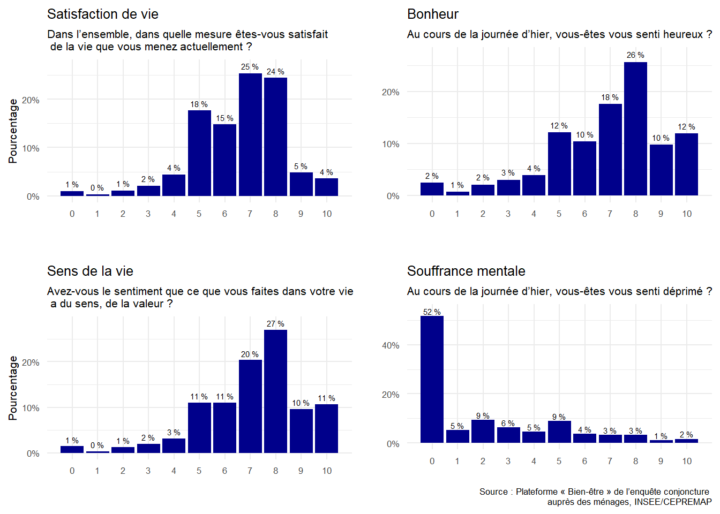

Les moyennes nous donnent certes une information intéressante, mais il faut souvent aller plus loin, et voir quelle part des réponses recueille chaque barreau de l’échelle – ce qu’on nomme la distribution. Allons donc voir cela dans le cas de la France, sur quatre dimensions essentielles. Prenez une minutes pour réfléchir à quelle serait votre réponse à chacune de ces questions, et aussi à qu’est-ce que vous pensez qu’est la réponse moyenne en France.

- Dimension évaluative

- Sur une échelle de 0 à 10, où 0 est la pire vie possible et 10 la meilleure vie possible, Comment situez-vous votre vie actuelle ?

- Dimension hédonique

- Au cours de la journée d’hier, vous êtes-vous senti heureux ?

Note de 0 (« Pas du tout heureux ») à 10 (« Très heureux »)

- Au cours de la journée d’hier, vous êtes-vous senti heureux ?

- Dimension eudémonique

- Avez-vous le sentiment que ce que vous faites dans votre vie a du sens, de la valeur ?

Note de 0 (« Pas du tout de sens ») à 10 (« Beaucoup de sens »)

- Avez-vous le sentiment que ce que vous faites dans votre vie a du sens, de la valeur ?

- Dimension souffrance mentale

- Au cours de la journée d’hier, vous êtes-vous senti stressé ou déprimé ?

Note de 0 (« Pas du tout stressé ou déprimé ») à 10 (« Très stressé ou déprimé »)

- Au cours de la journée d’hier, vous êtes-vous senti stressé ou déprimé ?

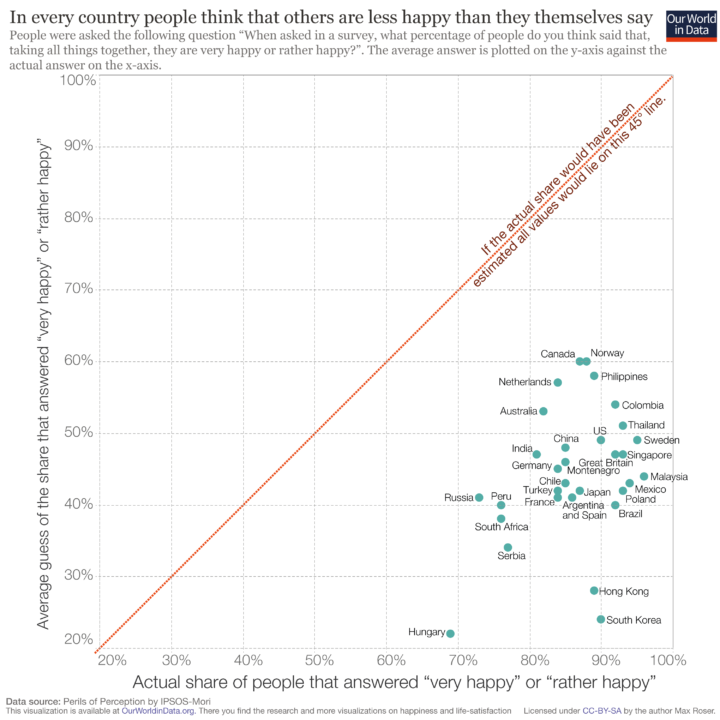

Souvent, ces graphiques surprennent : la plupart des gens tendent à sous-estimer le niveau de bien-être et de bonheur de leurs concitoyens. Ce n’est pas propre à la France, on constate ce phénomène dans la plupart des pays du monde. Mais il est nettement affirmé dans notre pays – ce qui n’est pas sans conséquences sur notre manière d’envisager la société ou les problèmes prioritaires.

Nous pouvons bien sûr suivre ces indicateurs dans le temps, comme ici. Cela nous aide à mieux comprendre comment la conjoncture économique et sociale, des Gilets Jaunes à la guerre en Ukraine, en passant par les phases de l’épidémie de Covid-19, influent non seulement sur le moral des Françaises et Français, mais aussi sur l’évaluation plus profonde que nous formons de ce qui donne du sens à notre vie.

Maintenant que j’espère voous avoir convaincus de l’intérêt de ces indicateurs, que pouvons-nous en faire ?

Pilotage, mesure et évaluation

Plusieurs pays emploient déjà pleinement ces indicateurs. En Nouvelle-Zélande, les indicateurs de bien-être constituent l’axe directeur de l’établissement du budget de l’État. Chaque Ministère doit démontrer en quoi son action contribue au bien-être des habitants. Au Royaume-Uni, la satisfaction dans la vie n’est pas un principe directeur, mais une mesure de plein droit : pour justifier leurs demandes de budget, les ministères peuvent montrer qu’une action donnée, augmente le bien-être d’une population bien identifiée de tant de points, ce qui est ensuite converti en équivalent monétaire (combien il faudrait leur donner directement pour obtenir le même gain).

Il ne s’agit évidemment pas d’en faire l’alpha et l’omega de l’évaluation de la politique publique : on voit bien combien le rôle de préservation de la biodiversité d’une réserve naturelle serait difficile à évaluer ainsi. Cela permet en revanche de valoriser d’autres contributions des espaces naturels à la santé et ou bien-être qui échappent à aux incateurs habituels de l’action publique.

Quelle contribution des espaces naturels au bien-être ?

Je montre ici les premiers résultats d’une recherche Google Images sur les mots « Bien-être ».

On constate qu’être dans la nature occupe une place majeure dans ce que ce test donne de nos représentations du bien-être – contrairement par exemple à la ville. Il ne s’agit cependant pas de n’importe quelle nature. Lisse, sans animaux, parfois même sans végétaux, elle ressemble plus à un jardin Zen qu’à un espace naturel protégé. Aussi limitée qu’elle soit, cette petite illustration introduit des nuances importantes pour comprendre la relation entre espaces naturels et bien-être : nous avons des représentations, des attentes, qui font que le lien entre être dans un espace naturel et bien-être ne va pas complètement de soi.

Un champ de recherche très actif

De très nombreuses recherches en cours cherchent à mieux comprendre les tenants et les aboutissants des liens entre environnement et bien-être. Toutes les semaines, je vois passer de nouveaux articles de recherche sur le sujet. Il est donc difficile de faire un état des lieux de la recherche qui ne soit pas immédiatement périmé. Je vais donc ici vous donner avant tout quelles illustrations, et quelques orientations générales. Si vous souhaitez aller plus loin, un point de départ est la Note de l’Observatoire du bien-être publiée cet été, « De l’éco-anxiété à la transition heureuse ?.

Partons d’un premier résultat, moins élémentaire qu’il n’en a l’air : sommes-nous heureux quand nous sommes dans la nature ?

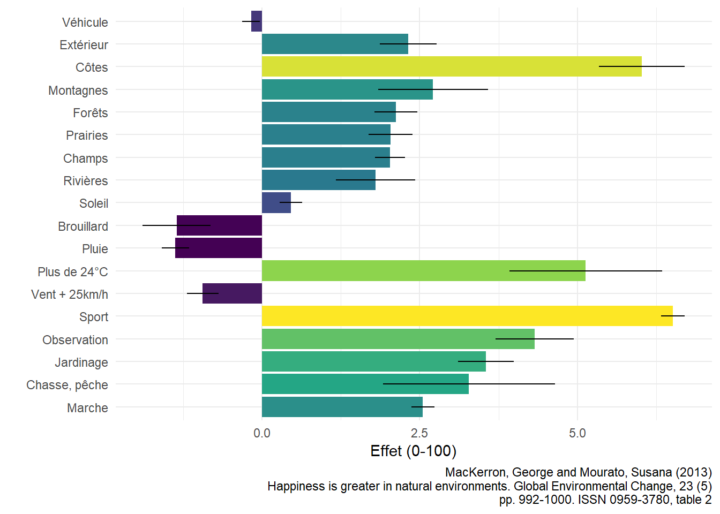

Cette recherche s’appuie sur une application, Mappiness, qui envoie à ses utilisateurs des notifications, au hasard, leur demandant ce qu’iels sont en train de faire et à quel point iels se sentent heureu.ses.x. Par rapport à être chez soi, être dans un espace naturel est clairement associé à un niveau de bonheur plus élevé. On voit aussi que tous les espaces naturels ne se valent pas. En écho avec le test Google Images plus haut, le bord de mer est associé à un sentiment plus fort de bonheur, plus que les champs ou les rivières. C’est là un enjeu pour bon nombre de réserves naturelles : notre ressenti ne colle pas forcément avec la richesse biologique. Je pense en particulier aux nombreuses réserves qui concernent des zones humides.

Cette étude montre aussi qu’il ne s’agit pas tant d’être dans la nature que d’y faire quelque chose. De fait, nous nous rendons rarement dans un espace naturel juste pour y être, ce qui suppose des équipements, une articulation de ces usages avec les autres missions des réserves, et souvent une forme de mise en scène de l’espace naturel pas ses gestionnaires.

Ce dernier résultat fait écho à de nombreuses études qui adoptent une méthode plus expérimentale : est-ce qu’habiter à proximité d’un espace naturel ou être exposé à la nature donne des bénéfices en termes de bien-être ? La réponse assez générale est que cela ne suffit pas. On n’observe en effet pas de relation entre la présence d’espaces verts à proximité et la satisfaction dans la vie. De même, les actions qui se bornent à transporter des jeunes de quartiers urbains défavorisés dans des espaces naturels sans autre forme d’accompagnement ne produisent pas d’effets bénéfiques, voire sont contre-productifs. On observe en effet que le lien entre satisfaction dans la vie et espaces naturels a besoin pour s’établir d’un sentiment de connexion avec la nature en général et avec l’espace naturel visité. Si on veut agir à ce sujet, on peut à mon sens penser en termes d’accessibilité.

L’accessibilité physique vient immédiatement à l’esprit. Les résultats sont solides quant au rôle thérapeutique que peuvent avoir les espaces naturels sur les situations d’anxiété, de dépression et plus généralement de souffrance mentale. Or, il s’agit souvent là de publics fragiles, mentalement, bien sûr, mais aussi matériellement, la détresse mentale entraînant souvent une incompréhension et des difficultés dans l’emploi. Mon espace naturel est-il alors accessible à celles eu ceux qui n’ont pas de voiture ? Dont les capacités à prévoir et à s’organiser sont réduites par leur état ? L’exemple des jeunes illustre aussi la question de l’accessibilité symbolique. Pour des jeunes qui sortent pas ou peu de leur environnement urbain, la nature est un espace inconnu, voire hostile. Et cette ignorance les renvoie à leur situation défavorisées : ils ne ressentent même pas cet émerveillement, cette relation avec la nature censée être naturelle (et en fait, largement construite par une acculturation, au travers de vacances à la campagne, de séjours chez les grands-parents, etc. chez leurs camarades plus favorisés).

À un niveau plus large cependant, plusieurs études suggèrent que nous sommes inconsciemment sensibles à l’environnement. On observe ainsi des corrélations entre le bien-être et le fait d’habiter dans des espaces avec une population plus riche, plus diversifiée d’oiseaux, voire un écosystème plus varié dans son ensemble. Inversement, on observe des baisses de bien-être dans des zones touchées par des espèces invasives détruisant des arbres, même chez des personnes qui ne sont pas spécialement conscientes du problème.

Bien-être et transition écologique

Pour ce dernier temps de mon intervention, j’aimerais élargir un peu la perspective, et remettre ce lien entre bien-être et nature dans le contexte plus large de la lutte contre et de l’adaptation au changement climatique.

Pour en revenir à un de mes points de départ, celui du bien-être comme métrique, il faut souligner que les évaluation de l’impact du changement climatique en termes de bien-être indiquent un coût plus élevé que le simple coût financier. Une canicule, une inondation, une récolte qui pourrit ou une forêt qui brûle, ce n’est pas seulement une maison à réparer ou du revenu en moins. C’est le sentiment que nous nous retrouvons dans une situation plus incertaine, dans un monde plus dangereux. Or, la peur, le sentiment d’être exposé à un risque sont de puissants freins au bien-être – on on a beaucoup parlé autour de la peur du déclassement, il y a sans doute un parallèle à faire ici. Les métriques de bien-être soulignent ainsi l’importance et l’urgence à agir.

De nombreuses personnes, chez les jeunes et pas seulement, ressentent cette importance et cette urgence. De nombreux sondages documentent la montée en puissance de l’éco-anxiété ou de la solastalgie. Nous sommes de plus en plus nombreux à partager cette impression de faire face à une catastrophe, et d’être impuissants, à une échelle individuelle ou collective, à y faire face. Ce sentiment jour aujourd’hui un rôle significatif dans le mal-être et la souffrance mentale, en particulier chez les jeunes. Et il serait faux de croire que c’est un souci de privilégier : on retrouve cette inquiétude chez les jeunes aux Philippines, ainsi que dans de nombreux pays qui sont aux premières loges des conséquences du changement climatique. Au regard du poids de l’éco-anxiété, l’éco-colère a un aspect plus positif. On observe en effet que les personnes qui se disent en colère face à la situation, face au manque d’action, déclarent dans le même temps un sentiment que leur vie a un sens plus élevé – et aussi une confiance plus élevée dans la science. Plusieurs dispositifs travaillent d’ailleurs à aider les jeunes les plus touchés par l’éco-anxiété en les faisant passer vers la colère, comme moteur d’un passage à l’action. Il ne s’agit heureusement pas du seul levier, et des dispositifs qui passent par une reconnaissance, une validation de l’anxiété puis une orientation vers des actions accessibles ont aussi démontré leur efficacité. L’enjeu est évidemment de parvenir à faire quelque chose qui ait un impact, fût-il limité.

Alors, que pouvons-nous faire ? Un obstacle aux actions de transition réside dans l’idée qu’elles vont nous coûter beaucoup en termes de confort, de qualité de vie, c’est-à-dire de bien-être. Cette représentation appelle à mon sens deux réponses.

La première est qu’il faut effectivement se garder de l’idée que parce que dès lors qu’un investissement contribue à la lutte contre le changement climatique, cette vertu devrait suffire à lever les oppositions à son sujet. On observe ainsi que les Français qui habitent près de centrales nucléaires étaient plus inquiets après l’accident de Fukushima – alors que le niveau de risque auquel ils étaient exposés n’a pas changé. De même, on observe sur données allemandes une baisse de la satisfaction de vie des personnes près de chez qui ont été installées des éoliennes. Je pense qu’on obtiendrait des résultats similaires avec les réserves naturelles : elles introduisent des contraintes dans l’usage de l’espace. Elle ont ainsi un bénéfice massif – mais diffus – pour la collectivité, et un coût pour quelques personnes. Il serait périlleux de ne pas reconnaître, et autant que faire se peut compenser, ces coûts. Et je parle là en tant qu’économiste : je pense qu’un des immenses échecs de la politique publique des trente dernières années a été de ne pas vouloir voir et aider convenablement les perdants à la mondialisation. Ne refaisons pas la même erreur avec la transition écologique !

La deuxième réponse est plus positive. Elle réside dans l’observation que les personnes qui s’engagent dans des actions pro-environnementales, du tri des déchets à la réduction de la consommation de viande, ont en général une satisfaction et un sentiment de sens de leur vie plus élevé que des personnes de niveau de vie comparable. C’est vrai, y compris pour des démarches de sobriété volontaire, où les personnes limitent leur consommation. L’économie du bien-être vient ici à l’appui de ce constat. Elle a en effet montré qu’au-delà d’un certain niveau de revenu, la relation entre satisfaction et revenu s’estompait, et surtout que les gains étaient de moins en moins liés à une extension des possibilités de consommation et d’expérience, et de plus en plus à des effets de comparaison. En d’autres termes, une fois qu’un certain niveau de vie est atteint, le revenu ne nous apporte un supplément de satisfaction que dans ce qu’il nous permet d’avoir que les autres n’ont pas : une sorte de tapis roulant où nous courons simplement pour ne pas nous faire distancer par les autres. Si on observe cette course à la consommation un peu partout, elle n’est pas pour autant inéluctable : ce qui nous distingue, ce qui est désirable, est largement socialement construit, ce qui nous fait dire que le modèle d’une société à la fois plus sobre et plus heureuse n’est pas une utopie. Vous l’aurez compris, je m’inscris complètement à rebours de l’idée d’une écologie forcément punitive.