En mobilisant le Baromètre de l’IRSN, nous inscrivons la perception des risques par les Français dans un temps plus long. Ce sont désormais des risques « globalisés » qui inquiètent les Français. Au-delà de la préoccupation immédiate pour le risque sanitaire, ce baromètre révèle la montée en puissance de la perception du risque terroriste et surtout des risques climatiques, avec en contrepartie, une érosion de l’importance perçue des risques économiques, sociaux, et du nucléaire.

Sophie Cêtre, IRSN

Ludivine Gilli, IRSN

Guillaume Gueguen, Observatoire du Bien-être du Cepremap

Claudia Senik, Observatoire du Bien-être du Cepremap

Introduction

Depuis plus d’une décennie, les crises se succèdent et sont autant de révélateurs de la vulnérabilité de nos sociétés modernes et des nombreux risques et incertitudes auxquels nous devons faire face. Crise financière de 2008, crise de la zone euro, crise migratoire, canicules et incendies dévastateurs liés au dérèglement climatique, pandémies, effondrement de la biodiversité : ces crises sont de toutes natures, multifactorielles, transnationales et constituent ainsi des défis colossaux pour les États-nations.

Certains risques sont connus depuis longtemps et les Français ont peut-être appris à « vivre avec ». Nous sommes tous exposés au quotidien, à des degrés différents, à de nombreuses formes de pollutions : pollution atmosphérique, pollution des sols, pollution sonore… D’autres risques représentent au contraire une épée de Damoclès au-dessus de la tête des Français : le risque d’accident nucléaire, de catastrophes naturelles, ou encore les attentats terroristes. Enfin, des risques liés à certaines pratiques agricoles et industrielles, et pour lesquels la preuve de la nocivité pour la santé a parfois été établie seulement récemment ou est encore incertaine : les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les nanoparticules, les OGM.

Comment les Français perçoivent-ils ces risques et comment cette perception a-t-elle évolué ces dix dernières années, au rythme des crises successives ? Dans quelle mesure les Français ont-ils confiance dans les autorités françaises pour les protéger face à ces risques ?

Pour répondre à ces questions, nous exploitons les données du baromètre de l’IRSN, la grande enquête annuelle de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui porte sur la perception des risques et de la sécurité par les Français.

* Ce texte a été rédigé en décembre 2021, avec les donnés alors disponibles. Il n’intègre donc pas les conséquences de la guerre en Ukraine, dont nous verrons les dimensions dans le baromètre 2022 de l’IRSN.

Données et méthodes

Les données exploitées dans cette note proviennent du Baromètre IRSN sur la perception des risques et de la sécurité par les Français. Ce Baromètre existe dans sa forme actuelle depuis 1991. Il s’intéresse principalement à la perception des risques mais se penche également sur les préoccupations principales des Français, sur le regard qu’ils portent sur la science, l’expertise et le nucléaire, ainsi que sur leurs attentes en matière de sûreté des installations nucléaires, de transparence ou encore de participation aux processus d’expertise associés. Le Baromètre vise en outre à mettre en perspective les risques nucléaires et radiologiques avec de nombreux autres risques de types différents tels que les inondations, les pesticides, le terrorisme, ou encore les accidents domestiques.

Les données analysées ici proviennent des enquêtes réalisées annuellement de 2010 à 2021, toujours au cours de la période automnale et toujours auprès d’échantillons représentatifs de la population française selon la méthode des quotas (sexe, âge et catégorie socio-professionnelle) et des strates (taille d’agglomération et région d’habitation). Pour les années 2010 à 2019, les terrains ont été menés en face-à-face sous la direction de l’institut BVA (2010-2017) puis de l’institut CDA (2018-2020) auprès d’échantillons représentatifs de 1 000 personnes renouvelés lors de chaque enquête. À partir de 2020, les terrains ont été conduits sur internet par l’institut Harris Interactive auprès d’échantillons renouvelés annuellement de 2 000 personnes. Exceptionnellement en 2020, année de transition entre les deux méthodes, l’enquête a été menée simultanément sur deux échantillons distincts afin de comparer les résultats obtenus via la méthode en face-à-face avec ceux de la méthode de questionnaire en ligne.

L’intégralité des Baromètres IRSN de 1991 à 2021, ainsi que les annexes graphiques et toutes les données brutes sont en libre accès sur le site internet qui lui est dédié. L’édition 2022, dont certaines données sont utilisées ici, sera publiée en juin 2022, après les élections législatives.

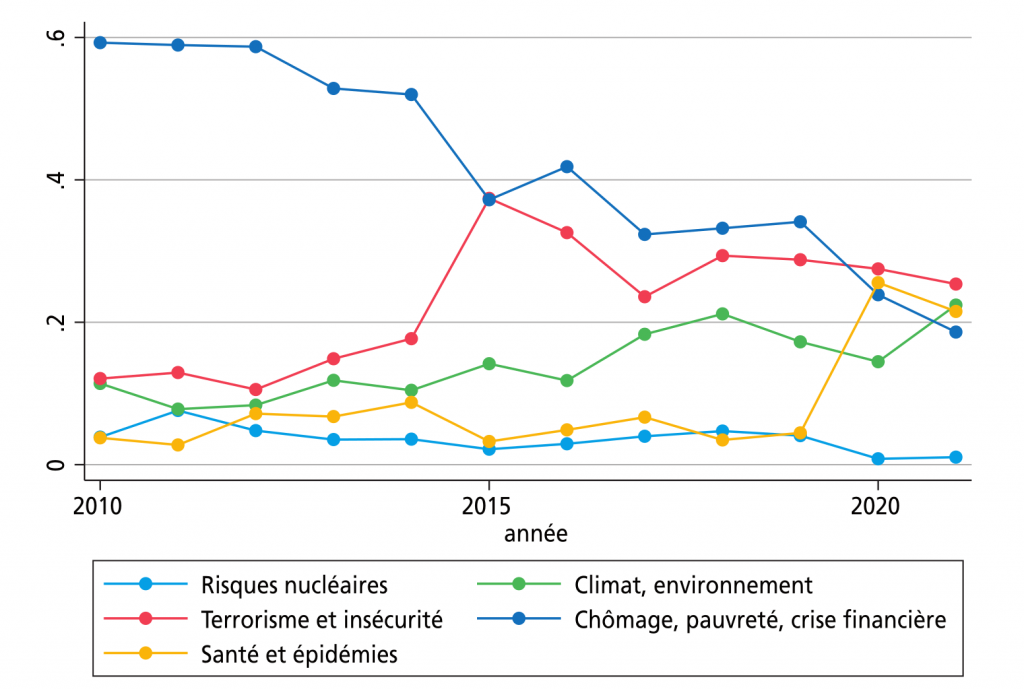

Des préoccupations de plus en plus fragmentées

« En France, parmi les sujets actuels suivants, lequel est selon vous le plus préoccupant ? » À cette question1, les réponses des Français sont de moins en moins unanimes, montrant la montée de multiples sources d’inquiétude. La Figure 1 montre que de 2010 à 2014, plus de 50 % d’entre eux citaient des risques sociaux et économiques tels que « le chômage », « les conséquences de la crise financière », « la grande pauvreté et l’exclusion2 ». À la suite des attentats de 2015, la menace terroriste devient une préoccupation primordiale pour plus d’un tiers d’entre eux. Parallèlement, les préoccupations liées aux « bouleversements climatiques » et à « la dégradation de l’environnement » d’une part et les préoccupations en matière de santé et d’épidémie d’autre part affichent une progression importante. En 2021, les menaces que constituent le terrorisme, les enjeux climatiques et les pandémies font jeu égal avec les préoccupations socio-économiques en tant que sources d’inquiétude. Face à la multitude des enjeux, les risques nucléaires constituent sur l’ensemble de la période la préoccupation principale de moins 5 % des Français3.

Note : Source Baromètre de l’IRSN 2010-2021. Question : « En France, parmi les sujets actuels suivants, lequel est selon vous le plus préoccupant ? »

Perception des risques et confiance dans les autorités pour y faire face

Les préoccupations des Français sont-elles proportionnées au degré de risque qu’ils perçoivent ? Pour le savoir, nous cherchons à évaluer le niveau de risque qu’ils associent à différents sujets de préoccupation. L’enquête leur demande : « Dans chacun des domaines suivants, considérez-vous que les risques pour les Français en général sont : 1. Quasi-nuls ; 2. Faibles ; 3. Moyens ; 4. Élevés ; 5. Très élevés. ». Les domaines de risque suivis détaillent une constellation de risques environnementaux, allant des risques « climatiques » (inondations, incendies de forêt, canicule) aux nanoparticules ; plusieurs types de risques nucléaires et le risque terroriste. Les risques socio-économiques ne sont pas proposés dans cette partie du questionnaire4. Le niveau de risque perçu des pandémies n’est suivi que depuis 2020.

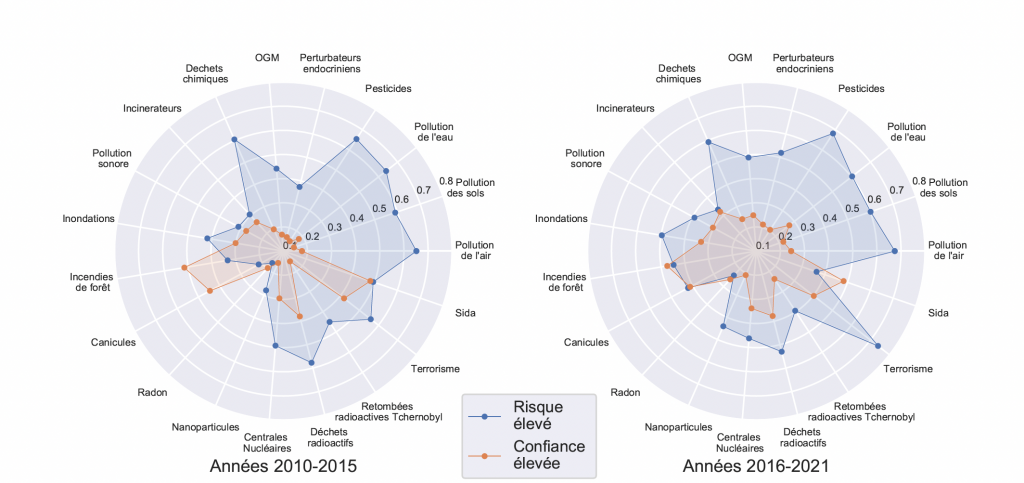

Note : Source Baromètre de l’IRSN 2010-2021. L’échelle du diagramme correspond à la part de répondants percevant un risque élevé ou très élevé pour chacun des items (points bleus) et à la part de répondants ayant tout à fait ou plutôt confiance dans les autorités françaises pour leurs actions de protection des personnes (points orange) dans chacun des domaines.

Comme l’illustrent les deux diagrammes de la Figure 2, entre les périodes 2010-2015 et 2016-2021, les risques climatiques sont perçus comme de plus en plus élevés, certainement en raison des canicules récurrentes (2003, 2018, 2020), des inondations et des incendies qui ont touché la France au cours des cinq dernières années, ainsi que des « méga-feux » qui, bien que se produisant hors de France, ont marqué les esprits (incendies australiens en 2019-2020, Dixie Fire de Californie en août 2021, Bootleg Fire dans l’Oregon, etc.). D’autres risques environnementaux identifiés depuis longtemps et plus diffus, tels que la pollution de l’air, des sols, ou de l’eau, restent perçus à un niveau stable. En revanche, on note une augmentation du niveau de risque perçu pour des phénomènes relativement nouveaux, pour lesquels les preuves de la nocivité ont été récemment apportées ou qui font toujours l’objet d’études d’impact sur la santé : perturbateurs endocriniens, nanoparticules, OGM et pollution sonore.

Naturellement, la perception du risque terroriste est beaucoup plus élevée depuis les attentats de 2015. En revanche, le risque associé aux installations nucléaires (centrales, déchets radioactifs, retombées radioactives de l’accident de Tchernobyl) est perçu comme moindre. Il en va de même du risque de sida, ce qui est certainement lié à la trithérapie dans un premier temps et à la commercialisation du traitement préventif PrEP à partir de 2017.

La confiance que les Français accordent aux autorités pour les protéger de ces risques suit un schéma symétrique (confiance accrue dans le domaine des installations nucléaires, par exemple). Globalement, les scores de confiance dans les autorités pour faire face aux risques sont particulièrement faibles pour les risques environnementaux, surtout pour les pollutions diffuses. La confiance est plus grande dans la capacité à gérer des évènements ponctuels tels que les incendies de forêt, même si cette confiance s’érode légèrement.

Les risques perçus et « croyances motivées »

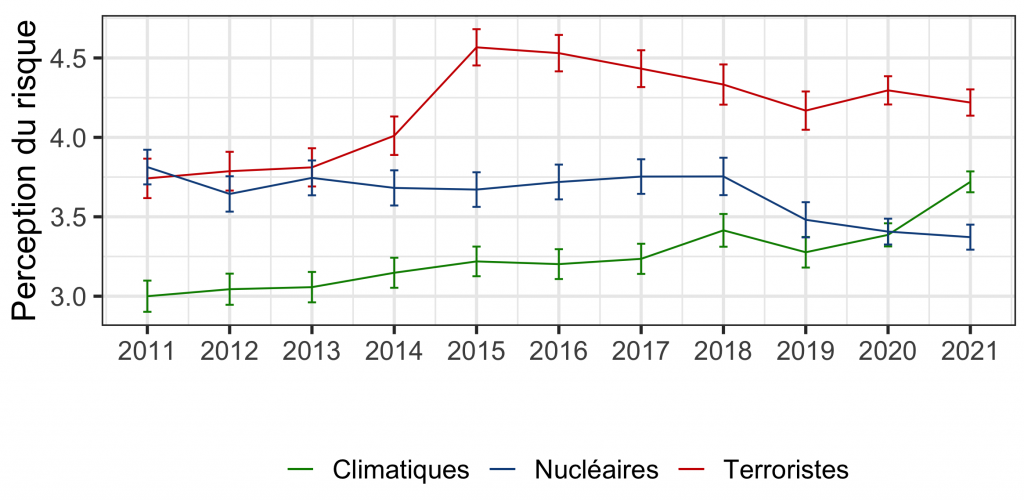

Afin de dégager des tendances sur la perception des grands risques, nous nous concentrons à présent sur le risque terroriste, un score agrégé de « risques nucléaires » (moyenne des niveaux de risque perçus des centrales nucléaires, des déchets radioactifs et des retombées radioactives de l’accident de Tchernobyl) et un score agrégé de « risques climatiques » (moyenne des niveaux de risque perçus des canicules, des inondations et des incendies de forêt), Figure 3.

Note : Source Baromètre IRSN 2010-2021. Ce graphique représente l’addition de la constante et des coefficients de régressions OLS de chaque score sur des variables binaires pour les années en contrôlant pour : le sexe, les catégories d’âge, le niveau de diplôme, le type de formation, le statut professionnel, la taille de l’agglomération et l’orientation politique. 2010 est l’année de référence. Cette méthode permet de lisser d’éventuelles différences de composition de l’échantillon d’une année à l’autre, qui pourraient être faussement attribuées à des changements de tendance temporelles.

Lecture : en 2019, la perception du risque nucléaire, corrigée pour des variations d’échantillon, s’établissait à 3,5 sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie une perception de risque très faible et 5 signifie une perception de risque très élevée. Sont également représentés les intervalles de confiance à 95 %.

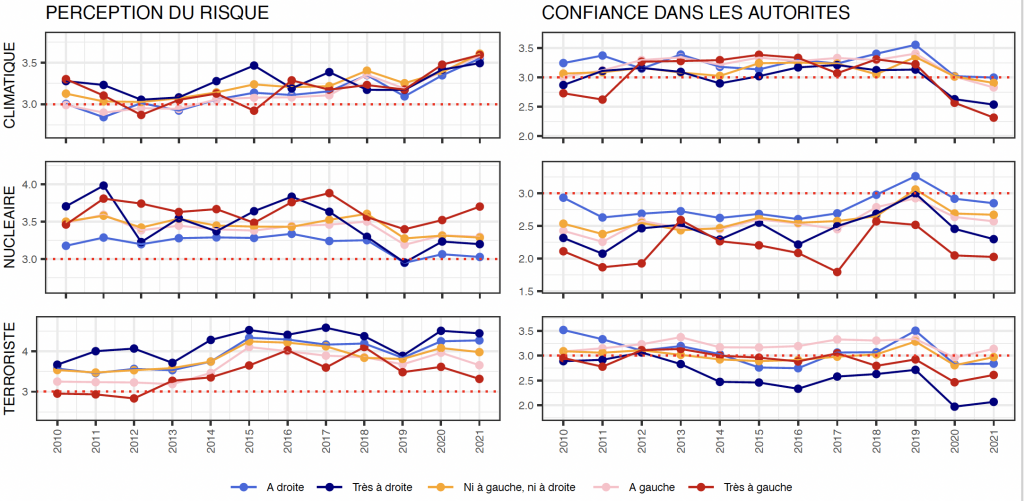

Il est frappant de constater le croisement des courbes du risque nucléaire et du risque climatique en 2020. On note même une évolution en miroir des niveaux de risque climatique et nucléaire perçus à partir de 2019. Au-delà de cette évolution générale, c’est l’orientation politique déclarée par les enquêtés qui différencie le plus les réponses. Comme le montre la Figure 4, le risque nucléaire est perçu comme moindre par ceux qui déclarent une sensibilité de droite, ce qui coïncide avec l’offre politique unanimement pro-nucléaire des partis correspondants, alors que les différents courants de gauche sont plus divisés sur le sujet. À l’inverse, le risque terroriste est perçu comme plus important par les personnes de droite. De manière symétrique, plus le risque est perçu comme important, plus la confiance dans les autorités est faible. La montée de la perception des risques climatiques est en revanche partagée par tous, avec même un léger rattrapage des individus s’identifiant à droite.

Note : Source Baromètre IRSN 2010-2021. Ce graphique représente à gauche la moyenne des scores « risque climatique », « risque nucléaire » et « risque terroriste » sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie une perception de risque très faible et 5 signifie une perception de risque très élevée. À droite, il représente la moyenne des scores pour le niveau de confiance dans les autorités françaises pour leurs actions de protection des personnes où 1 signifie que le répondant n’a pas du tout confiance et 5 signifie qu’il a tout à fait confiance. Ces moyennes sont présentées selon l’orientation politique déclarée du répondant obtenue à l’aide de la question « Pouvez-vous me dire où vous vous situez sur le plan politique ? ». Les modalités de réponses « plutôt à gauche » et « à gauche » ont été fusionnées pour la représentation graphique. De même que pour les réponses « plutôt à droite » et « à droite ».

Figure 4 : Perception des risques et confiance dans les autorités pour protéger les Français selon l’orientation politique.

Note : Source Baromètre IRSN 2010-2021. Ce graphique représente à gauche la moyenne des scores « risque climatique », « risque nucléaire » et « risque terroriste » sur une échelle de 1 à 5, où 1 signifie une perception de risque très faible et 5 signifie une perception de risque très élevée. À droite, il représente la moyenne des scores pour le niveau de confiance dans les autorités françaises pour leurs actions de protection des personnes où 1 signifie que le répondant n’a pas du tout confiance et 5 signifie qu’il a tout à fait confiance. Ces moyennes sont présentées selon l’orientation politique déclarée du répondant obtenue à l’aide de la question « Pouvez-vous me dire où vous vous situez sur le plan politique ? ». Les modalités de réponses « plutôt à gauche » et « à gauche » ont été fusionnées pour la représentation graphique. De même que pour les réponses « plutôt à droite » et « à droite ».

Cette évolution symétrique de la perception des risques climatiques et des risques nucléaires ne semble pas être une corrélation fortuite. Concernant la source du recul du niveau de risque perçu concernant le nucléaire plusieurs hypothèses peuvent être émises. Le niveau de risque pourrait effectivement avoir baissé. Cependant, aucun évènement récent ne permet de le penser. Au contraire, le vieillissement du parc nucléaire, le séisme du Teil du 11 novembre 2019 à proximité des centrales de Cruas et du Tricastin, ou encore les retards de l’EPR de Flamanville liés à des défauts de conformité sur le réacteur en construction auraient pu être autant de sources d’inquiétude pour les populations quant au risque nucléaire5.

Il s’agit plutôt d’un changement de regard sur l’énergie nucléaire comme le révèlent de multiples indices. L’énergie nucléaire bénéficie actuellement d’un soutien politique renforcé et d’une couverture médiatique plus positive que par le passé, tous deux susceptibles de faire évoluer favorablement son image dans l’opinion publique. Celle-ci est jugée de plus en plus utile pour faire face aux enjeux de la transition énergétique, aux côtés des énergies renouvelables6. Certains arguments en faveur du nucléaire, tels que le fait qu’il constitue une source décarbonnée et non-intermittente d’électricité, sont de plus en plus mis en avant, notamment par les partisans de l’atome. Le gouvernement français a pu s’appuyer sur le très commenté rapport RTE sur les futurs énergétiques de la France7, concluant à l’avantage économique de l’inclusion du nucléaire dans le futur mix énergétique, pour annoncer la relance de chantiers de construction de nouveaux réacteurs de type EPR2 à l’horizon 2035 et appuyer le développement de mini-réacteurs « SMR ». Ainsi, le nucléaire est au cœur d’une actualité politique dense. On peut enfin penser qu’en France, l’influence de l’ingénieur Jean-Marc Jancovici, fondateur et président de The Shift Project a contribué à redorer le blason de l’énergie nucléaire auprès d’une partie de l’opinion.

Face au changement climatique, une partie des Français a pris conscience de la nécessité de décarboner l’économie, et donc d’assurer une transition énergétique vers des sources d’énergie faiblement émettrices de carbone, tout en adoptant un mode de vie plus sobre. La lutte contre le changement climatique est également synonyme de renchérissement probable du coût de l’énergie fossile dans l’éventualité de taxes carbone plus élevées, ou d’autres restrictions susceptibles de conduire au même résultat. C’est ainsi que, face aux menaces écologique et financière conjuguées portées par les énergies fossiles, l’énergie nucléaire peut apparaître plus désirable à une partie de la population.

Mais si ce raisonnement se conçoit facilement, il n’implique pas mécaniquement que le risque associé à l’énergie nucléaire soit réévalué à la baisse. Il peut être logique d’accepter de prendre un risque moindre (le nucléaire) pour éloigner un risque plus grave et plus menaçant à court terme (le dérèglement climatique). En revanche, cela ne devrait pas conduire à sous-estimer le risque que l’on s’apprête à endosser. C’est pourtant ce que l’on observe. En réalité, il n’y a rien là de très surprenant au regard des travaux de l’économie comportementale8. Celle-ci a depuis longtemps mis au jour les biais à travers lesquels nous percevons le monde, que ce soit afin de nous conforter dans nos croyances établies, ou d’appuyer des croyances qui « nous arrangent » (self-serving) ou qui nous aident à poursuivre nos objectifs. Les individus sont ainsi capables de forger des « croyances motivées9 » , propices à les soutenir dans la voie qu’ils souhaitent suivre, quitte à négliger certaines informations disponibles, par « ignorance stratégique10 ». Il est important de veiller à ce que de telles croyances motivées ne conduisent pas à revoir à la baisse les ambitions en matière de sûreté.

Annexes

Tous les questionnaires et statistiques descriptives année par année sont disponibles librement sur le site du baromètre : https://barometre.irsn.fr/.

Bibliographie

R. Bénabou, et J. Tirole, « Mindful economics: The production, consumption, and value of beliefs », Journal of Economic Perspectives, 2016.

R. Bénabou, et J. Tirole. « Identity, morals, and taboos: Beliefs as assets », The Quarterly Journal of Economics, 2011.

V. Beaufils, « Pourquoi les Français redeviennent pro-nucléaires ? », Challenges, 11 mars 2021.

J. D. Carrillo et T. Mariotti, « Strategic Ignorance as a Self-Disciplining Device », The Review of Economic Studies, 2000.

A. Tversky et D. Kahneman. « On the reality of cognitive illusions », Psychological Review, 1996.

RTE France, « Futurs énergétiques 2050 : les scénarios de mix de production à l’étude permettant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 », Bilans, analyses et études prospectives, Octobre 2021.

F. Zimmermann, « The Dynamics of Motivated Beliefs », American Economic Review, 2020.

Tableau 1: Statistiques descriptives de l’échantillon

| Variable | N | % de l’échantillon |

|---|---|---|

| Femme | 15234 | 52.5% |

| Âge 18-24 | 15234 | 10.6% |

| Âge 25-34 | 15234 | 16.1% |

| Âge 35-49 | 15234 | 25.3% |

| Âge 50-64 | 15234 | 25.1% |

| Âge +65 | 15234 | 22.9% |

| Secteur privé | 15234 | 38.8% |

| Secteur public | 15234 | 13.8% |

| Chômeur | 15234 | 6.7% |

| Inactif | 15234 | 40.7% |

| Paris | 15234 | 16.1% |

| Ville > 100 000 | 15234 | 30.2% |

| 20 000 < Ville < 100 000 | 15234 | 13.3% |

| 2000 < Ville < 20 000 | 15234 | 18.0% |

| Milieu rural | 15234 | 22.5% |

| Formation Sciences dures | 15234 | 26.6% |

| Formation SHS | 15234 | 27.7% |

| Formation autre | 15234 | 45.7% |

| Diplôme < bac | 15218 | 48.8% |

| Bac | 15218 | 21.4% |

| Bac +2 | 15218 | 13.1% |

| Bac > +2 | 15218 | 16.7% |

| A droite | 13964 | 7.8% |

| Plutôt à droite | 13964 | 12.3% |

| A gauche | 13964 | 14.9% |

| Plutôt à gauche | 13964 | 15.4% |

| Très à gauche | 13964 | 4.5% |

| Très à droite | 13964 | 4.1% |

| Ni gauche ni droite | 13964 | 41.1% |

Tableau 1 : Statistiques descriptives de l’échantillon

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |

| Climat et environnement | ||||||||||||

| Le dérèglement climatique | X | X | X | |||||||||

| La dégradation de l’environnement | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||

| Les bouleversements climatiques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||

| Terrorisme et insécurité | ||||||||||||

| L’insécurité | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||

| L’insécurité (biens et personnes) | X | X | X | |||||||||

| Le terrorisme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Les risques nucléaires | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| Santé et épidémies | ||||||||||||

| La santé | X | X | X | |||||||||

| La qualité des soins médicaux | X | X | X | X | X | X | X | |||||

| Les toxicomanies (drogue, alcoolisme, tabagisme…) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||

| La grippe A (H1N1) | X | X | ||||||||||

| Le SIDA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||

| L’épidémie d’Ebola | X | |||||||||||

| Chômage, pauvreté, crise financière | ||||||||||||

| Les conséquences de la crise financière | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||

| Le chômage | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| La misère et l’exclusion | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||

| La grande pauvreté et l’exclusion | X | X | X | X | ||||||||

| Autres | ||||||||||||

| Les risques alimentaires | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||

| Les accidents de la route | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||

| Les risques chimiques | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||

| L’instabilité géopolitique mondiale (crise des migrants, tensions entre certains pays, etc…) | X | X | X |

Tableau 2 : liste des sujets pouvant être choisis dans la question « En France, parmi les sujets actuels suivants, lequel est selon vous le plus préoccupant ? ». Une croix signifie que ce sujet était disponible l’année correspondante. Ainsi, le sujet « chômage » était présent à toutes les vagues de 2010 à 2021.

- La liste des sujets proposés aux répondants a légèrement évolué au fil des enquêtes afin de rester en phase avec l’actualité. Voir le Tableau 2 en annexe.

- Le pouvoir d’achat n’a jamais figuré dans la liste des préoccupations principales du Baromètre IRSN. D’autres enquêtes, telles que celles réalisées par Ipsos-Sopra Steria en partenariat avec le Cevipof et la Fondation Jean Jaurès pour le journal Le Monde, montrent une forte percée de cette préoccupation depuis un an : https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/01/22/presidentielle-2022-entre-marine-le-pen-et-valerie-pecresse-l-enjeu-de-la-deuxieme-place_6110522_823448.html

- À l’exception de 2011 (7 %), année de l’accident nucléaire de Fukushima.

- Le questionnaire se concentre plutôt sur des risques individuels comportementaux, tels que l’obésité et l’alcool.

- Il convient toutefois de noter que la dernière enquête a été conduite avant les annonces d’EDF en janvier 2022 concernant la mise à l’arrêt de plusieurs réacteurs en raison de problèmes de corrosion. Une éventuelle augmentation de la perception du risque nucléaire suivant cette annonce n’est pas à exclure.

- Plusieurs sondages ont récemment révélé cette amélioration de l’image du nucléaire (voir par exemple : https://www.challenges.fr/energie-et-environnement/edito-pourquoi-les-francais-redeviennent-pro-nucleaires_754860).

- RTE France, « Futurs énergétiques 2050 : les scénarios de mix de production à l’étude permettant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 », Bilans, analyses et études prospectives, Octobre 2021.

- A. Tversky et D. Kahneman. « On the reality of cognitive illusions », Psychological Review, 1996.

- R. Bénabou, et J. Tirole, « Mindful economics: The production, consumption, and value of beliefs », Journal of Economic Perspectives, 2016 ; R. Bénabou, et J. Tirole. « Identity, morals, and taboos: Beliefs as assets », The Quarterly Journal of Economics, 2011; F. Zimmermann, « The Dynamics of Motivated Beliefs », American Economic Review, 2020.

- J. D. Carrillo et T. Mariotti, « Strategic Ignorance as a Self-Disciplining Device », The Review of Economic Studies, 2000. Cette évolution symétrique des risques nucléaire et environnemental perçus pourrait signifier que ces derniers sont évalués de manière relative les uns aux autres, ce qui conduirait mécaniquement la perception d’un risque à baisser lorsque celle d’un autre risque augmente. Mais ce n’est pas le cas, puisque, comme on le voit sur la Figure 1, la perception du risque terroriste reste stable depuis 2018, malgré la montée du risque environnemental.