La France est-elle coupée en deux du point de vue du bien-être ? Nos indicateurs donnent une image nettement plus contrastée. Grâce à nos 19 questions, nous montrons que certains aspects du bien-être, comme la satisfaction vis-à-vis du travail, sont plus polarisantes que d’autres, comme la satisfaction dans la vie.

Les Français semblent largement segmenter leurs évaluations : une grande insatisfaction dans un domaine ne se propage que peu aux autres domaines, alors que la grande satisfaction s’étend plus souvent à de nombreux domaines. Par exemple, l’insatisfaction quant à son travail n’entraîne pas une insatisfaction à l’égard de sa santé, et même une insatisfaction à l’égard de sa vie en général n’est pas fréquemment associée à une insatisfaction quant aux relations avec ses proches. Il n’y a donc pas un groupe de Français globalement insatisfaits de tout, mais autant de groupes différents qu’il y a de dimensions.

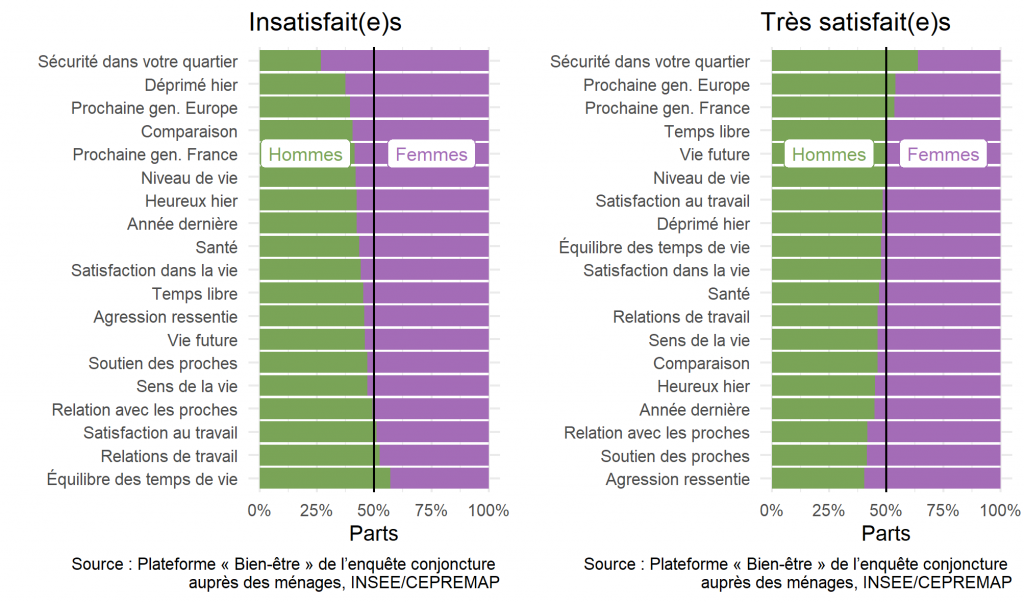

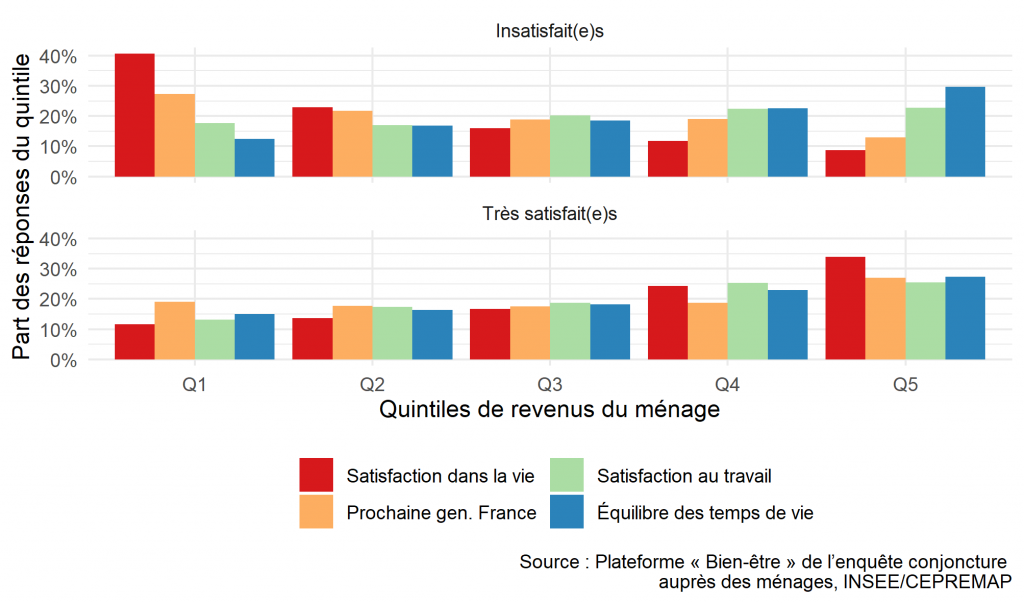

Nous n’en constatons pas moins des contrastes marqués. Avec l’âge, l’insatisfaction a tendance à augmenter et la grande satisfaction au baisser sur des dimensions essentielles, comme le sentiment que la vie a du sens, tandis que d’autres, comme la satisfaction dans la vie, connaissent plutôt un creux au moment de la quarantaine. Du côté du genre, les femmes déclarent plus fréquemment que les hommes tant un niveau de satisfaction faible qu’un niveau de satisfaction élevé. Socialement, la part des personnes peu satisfaites de leur vie en général diminue avec le revenu, mais la part de peu satisfaite de l’équilibre de leurs temps de vie augmente.

Nous dressons ainsi un premier portrait contrasté de la satisfaction et de l’insatisfaction en France, qui montre moins un pays coupé en deux que traversé de contrastes multiples.

Mathieu Perona, Observatoire du Bien-être du Cepremap, mathieu.perona@cepremap.org

Publié le 14 mars 2022

Les dimensions du bien-être et du mal-être

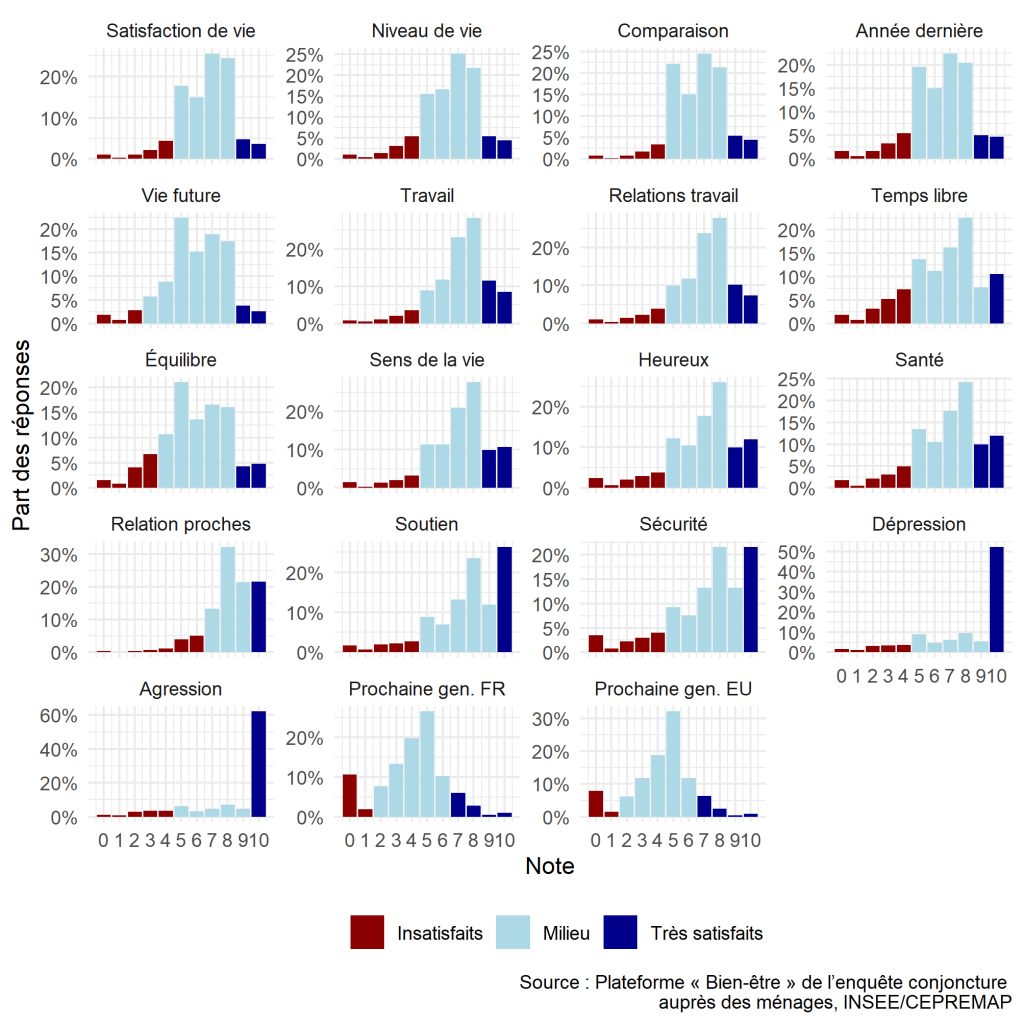

Dans nos Notes trimestrielles de conjoncture, nous nous intéressons essentiellement aux évolutions des valeurs moyennes de nos indicateurs de bien-être subjectif. De fait, ces évolutions traduisent effectivement des mouvements d’ensemble : il ne s’agit pas d’une petite section de la population qui deviendrait brusquement beaucoup plus satisfaite ou insatisfaite. Un regard sur la répartition fine des réponses (Figure 1) montre que ces moyennes recouvrent des profils de réponses assez contrastés. Nous en esquissons une typologie dans le Tableau 1.

Typologie des questions

| Type de répartition des réponses | Dimensions | Moyenne 2016-2021 |

|---|---|---|

| Équilibrées Beaucoup de réponses sur 7 et 8, autour de 10 % de très satisfaits (9-10) et autant d’insatisfaits (0-4) | Satisfaction dans la vie | 6,6 |

| Niveau de vie | 6,5 | |

| Comparaison avec les autres Français | 6,6 | |

| Année dernière | 6,4 | |

| Avenir personnel / vie future | 5,9 | |

| Polarisées des deux côtés Beaucoup de réponses sur 7 et 8, mais des parts plus fortes (15%-20%) de très satisfaits et de très insatisfaits | Travail | 7,1 |

| Relations de travail | 7,0 | |

| Temps libre | 6,6 | |

| Équilibre des temps de vie | 5,9 | |

| Polarisées vers le positif Beaucoup de réponses sur 7 et 8, autour de 20% de très satisfaits et autour de 10% d’insatisfaits | Sens de la vie | 7,1 |

| Heureux hier | 6,9 | |

| Santé | 6,9 | |

| Très polarisées vers le positif La très grande majorité des réponses sont entre 8 et 10, avec une part significative des réponses à 10 | Relation avec les proches | 8,2 |

| Soutien, gens sur qui compter | 7,6 | |

| Sentiment de sécurité dans son quartier | 7,2 | |

| Concentrées à 10 La modalité maximale, 10, rassemble à elle seule une majorité des réponses. | Dépression | 8,0 |

| Exposition à l’agressivité | 8,4 | |

| Polarisées vers le négatif Peu de réponses sur les niveaux les plus élevés, beaucoup de réponses sur les niveaux les plus bas. | Prochaine génération en France | 4,1 |

| Prochaine génération en Europe | 4,3 |

Une première famille rassemble les dimensions générales et cognitives du bien-être, dont la satisfaction dans la vie. Les réponses 7 et 8 sont de loin les plus fréquentes, et les extrêmes (0-4 pour les moins satisfaits, 9 et 10 pour les plus satisfaits) rassemblent chacune moins d’une personne sur dix. Les Français jugent donc assez positivement ces dimensions, avec peu de contrastes.

Une deuxième famille ressemble à la première avec des réponses à 7 et 8 fréquentes, mais aussi des parts significatives de personnes très satisfaites et très insatisfaites, traduisant une appréciation nettement plus polarisée des situations. Cette famille rassemble les questions ayant trait aux temps de vie et au travail. Concernant le temps libre et l’équilibre des temps de vie, la part des insatisfaits est relativement plus importante, ce qui les classe parmi les dimensions évaluées le plus négativement. Inversement, pour le travail et les relations de travail, c’est la part des très satisfaits qui domine et tire vers le haut l’évaluation de ces domaines.

Une troisième famille présente aussi une part importante de réponses 7 et 8, mais aussi très positives, 9 et 10, tandis qu’il y a relativement peu d’insatisfaits. Cette famille regroupe l’évaluation de la santé, du sentiment que ce qu’on fait dans sa vie a du sens et le sentiment d’avoir été heureux la veille. Du fait de cette polarité positive, ces dimensions bénéficient d’une évaluation plus favorable que la satisfaction dans la vie.

Une quatrième famille se caractérise par une concentration des réponses sur les trois derniers échelons, 8, 9 et 10. Elle regroupe les dimensions relatives à l’environnement : le sentiment de sécurité dans son quartier (mais avec un fort contraste entre femmes et hommes), la satisfaction à l’égard des relations avec les proches et le sentiment d’avoir des gens sur qui compter. Il s’agit des dimensions évaluées le plus positivement par les Français, hormis les deux qui suivent.

La cinquième famille comporte le fait de s’être senti déprimé la veille ou d’avoir été exposé à de l’agressivité provenant de personnes hors du cercle familial. Pour ces deux réponses, une majorité des Français choisissent l’échelon le plus faible, indiquant l’état le plus favorable. Nous comprenons ce positionnement comme signifiant que pour les répondants, l’absence de sentiment dépressif ou d’exposition à l’agressivité constitue la norme.

Enfin, les appréciations quant aux perspectives de la prochaine génération constituent le domaine où les Français sont les plus pessimistes, avec une part importante des réponses sur les échelons les plus bas.

Ce qui se passe aux extrêmes : bien-être et mal-être

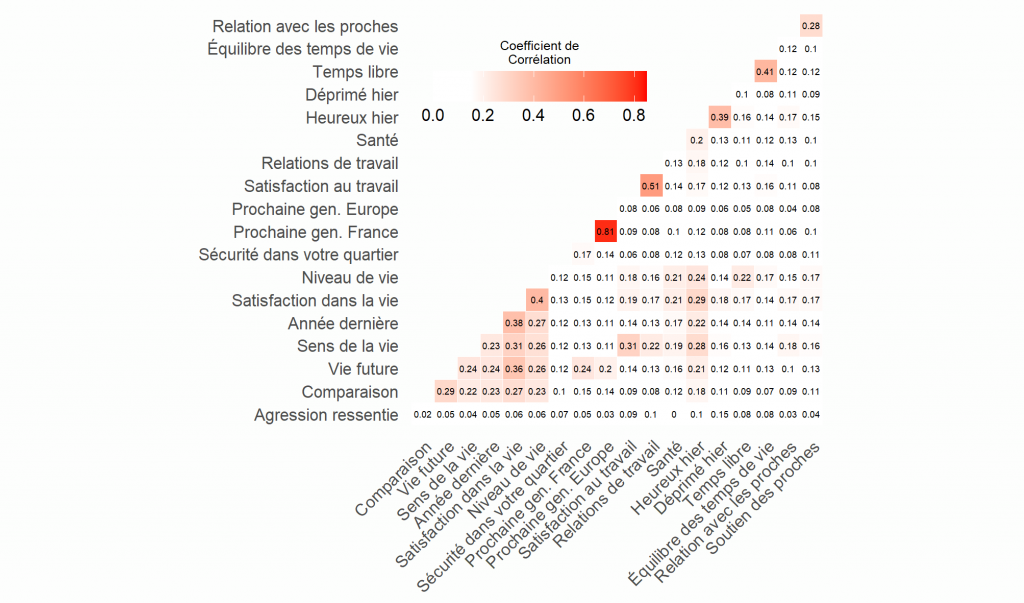

Aux extrémités de l’échelle de satisfaction, qui sont les personnes les plus satisfaites et les plus insatisfaites ? Un travail récent1 a montré que l’insatisfaction était généralement un état transitoire, dont la plupart des personnes sortaient en quelques années. Nous montrons dans ce chapitre que cette dimension ponctuelle de l’insatisfaction s’applique aussi à son étendue. Les personnes qui se déclarent insatisfaites relativement à un aspect de leur vie ne sont que marginalement plus susceptibles que les autres à se déclarer également insatisfaites relativement à d’autres dimensions du bien-être subjectif, à quelques exceptions près. De manière peut-être plus surprenante, il en va de même pour les personnes déclarant un degré élevé de satisfaction : se dire satisfait d’un domaine n’entraîne pas nécessairement une forte satisfaction dans un autre. Cet examen croisé des plus satisfaits et des plus insatisfaits met ainsi en évidence une forme de compartimentation de la manière dont les Français évaluent les différents domaines de leur vie et souligne la nécessité d’une approche multidimensionnelle.

Bien évidemment, il est difficile de définir ce que sont un faible ou un fort niveau de satisfaction de manière univoque à partir de nos questions. Pour ce travail, nous avons choisi dans chaque cas des seuils qui, sauf exception, rassemblent environ 10 % des niveaux de satisfaction les plus faibles et les plus élevés pour chaque question. Nous détaillons l’ensemble de nos choix à la fin de cette section du rapport. Avec une telle définition, nous parlons donc ici de personnes qui sont satisfaites ou insatisfaites relativement à ce que répondent la plupart des autres. Il ne s’agit donc pas des heureux et des malheureux dans l’absolu, mais des personnes comparativement plus heureuses ou malheureuses que la plupart des Français.

Aspects du bonheur, aspects du malheur

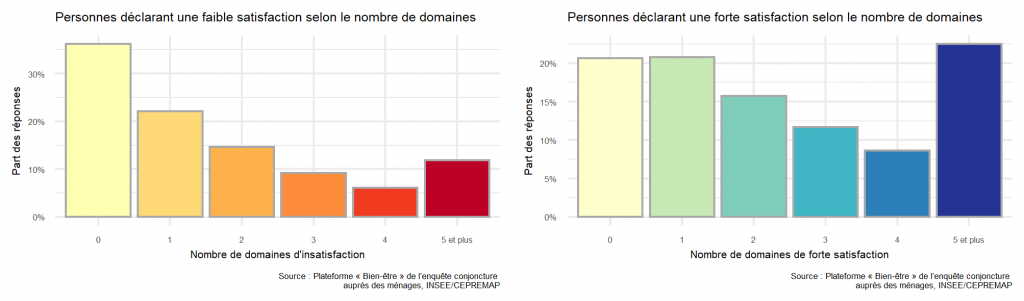

Définie ainsi, la grande insatisfaction constitue un phénomène relativement fréquent : seulement un gros tiers des répondants ne se déclarent très insatisfait dans aucun de nos 19 domaines (Figure 2, panneau de gauche). C’est aussi vrai de la grande satisfaction, puisque seulement un répondant sur cinq ne déclare de grande satisfaction dans aucun de ces domaines (Figure 2, panneau de droite). La plupart des Français estiment donc avoir des domaines de leur bien-être dont ils sont très heureux, et d’autres qui leur posent sérieusement problème.

En commençant ce travail, nous nous attendions par ailleurs à ce que chez une personne, le mal-être se propage facilement d’un domaine à l’autre : être insatisfait de son travail par exemple, a naturellement des conséquences sur l’évaluation que l’on fait de sa vie en général. Toutefois, la Figure 2 montre que ce phénomène est limité. La plupart des personnes très insatisfaites ne le sont que dans un ou deux domaines, et ceux pour lesquels ont pourrait parler d’insatisfaction généralisée, concernant cinq domaines ou plus, ne représentent qu’un dixième des répondants. Du côté de la grande satisfaction en revanche, près d’un quart des personnes interrogées étaient très satisfaites de plus de cinq domaines de bien-être.

Domaine par domaine (Figure 7, en annexe 8.1.), les corrélations entre insatisfaction dans un domaine et insatisfaction dans un autre sont faibles, à quelques exceptions près. Ainsi, le fait d’être très insatisfait de sa santé n’a pratiquement aucune relation avec le fait d’être très insatisfait de sa vie future, et de même une forte insatisfaction vis-à-vis de son travail n’entraîne pas une insatisfaction vis-à-vis de son temps libre. Parmi les quelques exceptions, certaines sont liées à la proximité des questions posées : les personnes très pessimistes à l’égard de la prochaine génération en France le sont en général aussi concernant celles du reste de l’Europe, et celles insatisfaites de leur travail le sont souvent aussi de leurs relations de travail. Les autres font pleinement sens. Le lien entre insatisfaction à l’égard de son travail et faible sentiment que ce que l’on fait dans sa vie à du sens souligne la place importante du travail dans l’image sociale des répondants. Les liens un peu plus étroits entre insatisfaction à l’égard de son niveau de vie, du sens de sa vie, du passé récent et des perspectives d’avenir avec la satisfaction dans la vie rappelle pourquoi cette dernière est souvent utilisée comme une synthèse de toutes les dimensions.

Toutefois, la force de ce lien reste très faible, et l’est encore plus avec des dimensions que l’on peut raisonnablement qualifier de fondamentale, comme les relations avec les proches. La faiblesse de ce lien démontre l’importance de mesurer le bien-être à l’aide de plusieurs indicateurs. À ne regarder qu’une dimension du mal-être ou du bien-être, on manque toujours un ensemble de domaines essentiels qui ne sont que très partiellement liés. Il montre aussi que la France ne se divise pas en populations plus ou moins heureuses de manière homogène. Il existe des convergences de mal-être et d’insatisfaction, mais pas de malheur généralisé qui concernerait une partie bien délimitée de la population2.

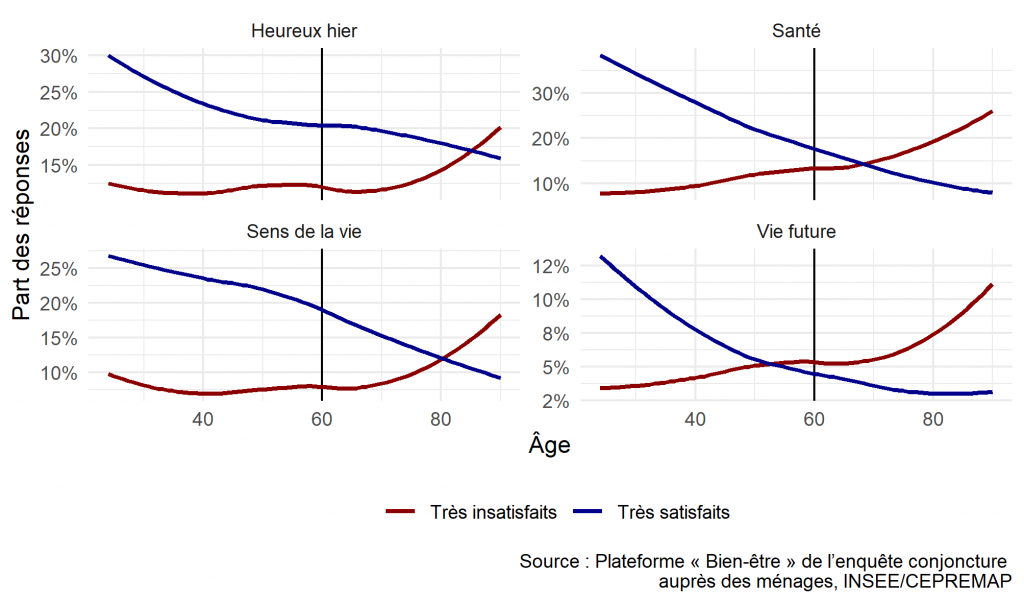

Les âges de la vie

Certaines dimensions du bien-être se dégradent avec le temps (Figure 3). La proportion de personnes très satisfaites de leur santé diminue avec le temps, tandis que la part de très insatisfaits augmente. Il en va de même de l’appréciation de la vie future, qui anticipe, semble-t-il, non seulement cette dégradation mais aussi, certainement, le fait que l’horizon de cette question se réduit au fur et à mesure qu’on avance en âge.

De manière plus surprenante, le sentiment que ce qu’on fait dans la vie a beaucoup du sens se dégrade, lui aussi, assez régulièrement avec le temps. Il ne s’agit pas de la charnière de la retraite : la part des personnes qui trouvent que leur vie a beaucoup de sens part d’un niveau élevé à 25 ans3, puis s’érode avec l’âge des répondants, sans point de rupture marqué. La proportion de personnes souffrant d’un manque de sens à leur vie est en revanche assez stable jusqu’aux alentours de 70 ans, et croît ensuite. Ce prisme du bonheur et du malheur met en évidence ici deux enjeux différents : d’une part celui de la place donnée aux seniors dans la société, et d’autre part l’érosion de la part des personnes trouvant un sens fort à leur action quotidienne. À peu de choses près, le sentiment d’avoir été heureux la veille suit une trajectoire similaire à celle du sens de la vie.

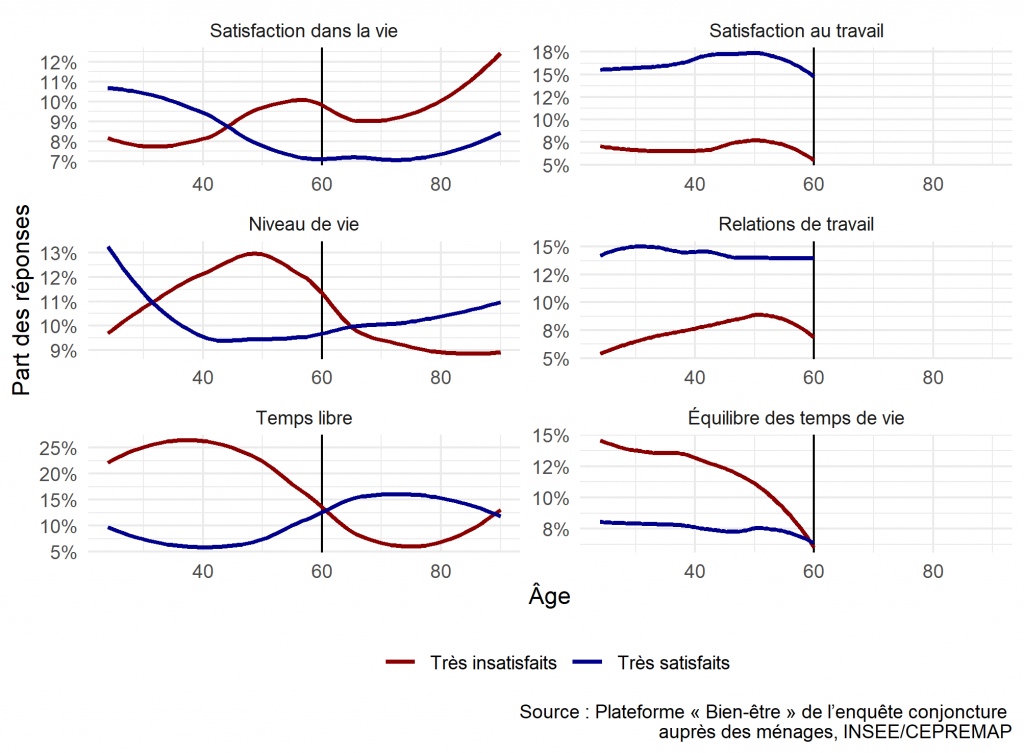

La crise de la quarantaine

Au miroir de nos indicateurs, la crise de la quarantaine est d’abord une insatisfaction au regard des conditions matérielles (Figure 4). La part d’insatisfaits de leur niveau de vie est maximale parmi les répondants entre 40 et 50 ans, tandis que la part des très satisfaits décroît rapidement entre 20 et 40 ans, pour se redresser lentement ensuite. Ces deux dynamiques peuvent avoir pour origine commune d’une part la conjonction de besoins et d’attentes croissantes – l’achat d’un logement, dépenses liées à l’éducation des enfants, et d’autre part de rémunérations qui stagnent ou ne croissent pas aussi vite qu’attendu.

Les données portant sur les années 2016 à 2021, l’âge effectif de passage à la retraite reste proche de 60 ans pour l’essentiel des répondants. Nous coupons donc à 60 ans les réponses aux questions qui ne sont posées qu’aux personnes en activité (colonne de droite), pour éviter que les réponses ne reflètent que l’opinion d’une minorité choisissant de travailler plus longtemps.

Cette dynamique de la satisfaction à l’égard du niveau de vie explique pour partie celle de la satisfaction dans la vie en général, en particulier l’érosion de la part des très satisfaits entre 25 et 60 ans. À partir du seuil de 60 ans, la baisse de la part des insatisfaits provoque une amélioration de la satisfaction de la population dans son ensemble, jusqu’au seuil des 70 ans. Nous avons montré que cette baisse de la part des insatisfaits était en bonne partie due aux personnes passant du chômage à la retraite4. Cette charnière de la retraite est également très visible en ce qui concerne la satisfaction à l’égard du temps libre. Concernant cette dernière, remarquons le pic d’insatisfaction aux alentours de 40 ans, qui procède très probablement de la rencontre des exigences parentales et professionnelles à ce moment du cycle de vie. La diminution progressive du temps consacré aux enfants explique probablement aussi la diminution de la part des insatisfaits quant à l’équilibre de leurs temps de vie après 40 ans.

Le rapport au travail apparaît plus complexe. C’est aux alentours de la cinquantaine que l’on trouve à la fois la plus grande part de personnes très satisfaites et très insatisfaites de leur travail. On peut imaginer qu’à ce point de leur trajectoire, les uns sont au sommet de leur carrière, tandis que les autres constatent une absence de perspective et ressentent de plus en plus douloureusement l’usure, y compris dans les relations avec les collègues de travail.

Des femmes plus nombreuses aux deux extrémités du spectre

Selon la plupart des dimensions de notre tableau de bord du bien-être, les femmes sont relativement plus nombreuses que les hommes à déclarer les niveaux de satisfaction les plus hauts, mais aussi les plus bas. Sur la Figure 5, nous représentons la part de chaque genre parmi les très insatisfaits et les très satisfaits. Parmi les insatisfaits, les femmes sont relativement plus nombreuses dans 16 des 19 dimensions. L’écart le plus important concerne le sentiment de sécurité : 75% des personnes qui ne se sentent pas en sécurité la nuit dans leur quartier sont des femmes (on retrouve cette observation dans de nombreuses enquêtes internationales). L’écart est également sensible en ce qui concerne le sentiment de dépression ainsi que les deux questions relatives aux perspectives de la prochaine génération. Concernant ces trois questions, les femmes sont également moins nombreuses que les hommes à fournir des réponses très positives. La seule question qui attire plus d’hommes parmi les insatisfaits porte sur l’équilibre des temps de vie. Mais de manière symétrique, même si les écarts sont moindres, les femmes sont relativement plus nombreuses parmi les très satisfaits dans 14 de nos 19 dimensions. La différence est particulièrement sensible pour ce qui touche les relations avec les proches, le soutien qu’on peut en attendre ainsi que l’exposition à l’agressivité.

Stratification sociale du bien-être

Nous avons eu l’occasion dans de précédents travaux de mettre en évidence la stratification sociale du bien-être subjectif et le fait que la satisfaction dans la vie croissait avec le revenu. Ainsi que le montre régulièrement notre tableau de bord, c’est également le cas pour bon nombre d’autres dimensions, comme le sens de la vie, la santé subjective ou l’appréciation de la vie future. La réalité matérielle ancre évidemment ces représentations : la santé des plus modestes est objectivement moins bonne que celle des plus aisés, à la fois pour des raisons d’exposition aux risques, y compris dans leur travail, pour des raisons d’accès aux soins et pour des raisons de comportement. La contrainte financière joue également sur le sentiment de dépression, plus fréquent dans les milieux modestes, mais aussi dans le sentiment de ne pas avoir de gens sur qui compter autour de soi. La part des très satisfaits et des très insatisfaits dans chaque quintile de revenus (Figure 6) permet de donner un éclairage supplémentaire à ces contrastes. On constate ainsi que la part des très insatisfaits diminue avec le revenu, tandis que la part des très satisfaits augmente.

En revanche, les distinctions sociales se réduisent dans le domaine du travail. La satisfaction à l’égard du travail5 est en moyenne peu dépendante des classes de revenu et des niveaux de diplôme. Si les plus aisés sont proportionnellement plus nombreux à se dire très satisfaits de leur travail, toutes les classes de revenu sont présentes pratiquement à égalité parmi les moins satisfaits. Comme nous le relevions l’an dernier, la rémunération n’est qu’un facteur parmi beaucoup d’autres de l’insatisfaction au travail. Le sentiment de n’être pas reconnu à sa juste valeur se rencontre à pratiquement tous les niveaux de rémunération ou de qualification.

Autour du travail, l’équilibre des temps de vie présente une image différente. La part des personnes aux revenus modestes et moyens est plus importante parmi les personnes très satisfaites dans ce domaine, et, à l’autre extrême, moins importante parmi les personnes insatisfaites. Il est tentant de lire ici un effet de l’organisation du travail en France, où les emplois à horaires fixes restent la référence sauf pour une part croissante des cadres. Le passage au télétravail, qui institue une porosité entre le temps personnel et le temps professionnel dans des domaines pourra venir réduire ces différences. Pour l’instant, nous n’observons pas de changement en moyenne dans les vagues les plus récentes de l’enquête. Il faut toutefois garder à l’esprit que la situation reste très instable, et que les temps de vie restent perturbés par les aléas de la situation sanitaire. Il s’agit donc avant tout d’un point d’attention pour l’avenir.

Enfin, il nous a semblé important de relever que si les plus aisés et les plus diplômés sont en moyenne plus optimistes quant aux perspectives de la prochaine génération, cet écart semble essentiellement lié à des visions très différentes aux extrêmes de la répartition des revenus. Dans notre échantillon, les 20 % des ménages les plus modestes sont nettement plus pessimistes, et les 20 % les plus aisés nettement plus optimistes. Le 60 % des ménages du milieu partagent sensiblement la même appréciation des perspectives de la prochaine génération.

Méthodologie : comment définir la satisfaction et l’insatisfaction ?

La recherche sur les métriques de bien-être subjectif ne fournit pas de seuils communément admis pour établir qu’une personne est particulièrement satisfaite ou insatisfaite. En pratique, l’usage de l’échelle de 0 à 10 peut présenter des écarts selon les pays et les cultures. Les pays nordiques, par exemple, se distinguent de la France par un usage plus fréquent des échelons les plus élevés. Il convient donc de procéder au cas par cas, en fonction de la répartition effective des réponses. Dans notre cas, le problème se redouble du fait de l’étendue de notre questionnaire qui comprend 19 dimensions, couvrant des domaines qui n’ont pas toujours d’équivalent direct dans d’autres enquêtes, avec des répartitions des réponses très différentes. Nous avons donc choisi pour cette section les seuils qui nous ont semblé les plus pertinents pour mesurer les caractéristiques et évolutions des réponses des plus satisfaits et des moins satisfaits dans chaque domaine, tout en regroupant une part de répondants suffisante. Le Tableau 2 récapitule les seuils que nous avons retenus ainsi que la part correspondante des réponses. Nous nous expliquons ci-dessous du choix de ces seuils.

7.1.L’insatisfaction

Pour commencer, une précaution : notre plate-forme s’appuie sur l’enquête de conjoncture auprès des ménages de l’Insee, réalisée par téléphone sur la base d’un tirage dans les fichiers de la taxe d’habitation. Par construction, cette méthode d’enquête n’atteint pas ou peu les plus précaires : personnes sans domicile, hébergées, ainsi que toute une frange de personnes réticentes face à une enquête, maîtrisant mal la langue, présentant des troubles mentaux, etc. Ces populations en grande précarité échappent donc au regard de cette enquête. Nous ne prétendons donc pas ici dresser un portrait fidèle du ressenti des plus précaires dans la société française, mais quantifier l’étendue du mal-être dans la population générale, hors ces situations de grande précarité.

Ceci posé, il nous a semblé pertinent de considérer comme insatisfaites les 10% – 15% des personnes qui indiquaient les niveaux les plus faibles de satisfaction. Structurellement, le seuil retenu dépend de la question, et les proportions ne sont pas strictement les mêmes d’une question à l’autre. Pour autant, la plupart des réponses à nos questions montrent une charnière marquée à 5. Alors que les modalités de 0 à 4 sont relativement peu choisies, une part nettement plus importante des répondants se positionne à 56. Même s’il ne s’agit pas du milieu de l’intervalle – l’échelle de 0 à 10 a été aussi choisie pour ne pas proposer d’option neutre correspondant à un milieu exact – cette modalité correspond qualitativement à une forme d’indifférence, une manière de répondre que sans aller bien, les choses ne vont pas trop mal non plus. Ainsi, à cinq exceptions près (sur 19), dire que les personnes insatisfaites sont celles qui répondent entre 0 et 4 sur notre échelle revient à considérer comme telles les 8% à 13% des réponses les plus basses. Cette conjonction d’une proportion raisonnable et d’un seuil absolu nous invite à l’utiliser dans ces quatorze cas.

Nous traitons différemment cinq questions. En premier lieu, les modalités les plus faibles sont très peu utilisées dans les réponses concernant les relations avec les proches. C’est un signe positif, puisqu’il implique que peu de personnes sont très insatisfaites dans ce domaine. Toutefois, choisir un seuil à 4 impliquerait de considérer un nombre trop faible de répondants pour que leur examen ait statistiquement un sens. Nous retenons donc pour cette question un seuil à 6. En deuxième lieu, les réponses aux questions relatives aux perspectives de la prochaine génération en France et en Europe sont nettement plus négatives que celles portant sur tous les autres domaines. Un seuil à 4 reviendrait à considérer comme insatisfaite dans ce domaine une moitié au moins de la population. Qualitativement, ce constat peut être juste, mais une telle proportion rendrait difficile la comparaison avec les autres dimensions, où l’insatisfaction est envisagée comme un phénomène minoritaire, un écart à la position de la plupart des répondants. Nous retenons donc pour ces deux questions les réponses 0 et 1, ce qui nous permet de désigner comme insatisfaite une proportion proche de 10 % des répondants. En troisième lieu, ce pessimisme quant à l’avenir est moindre pour la question relative à l’avenir individuel (Quand vous pensez à ce que vous allez vivre dans les années à venir, êtes-vous satisfait de cette perspective ?). Afin de ne pas inclure une part trop importante de la population, nous ne considérons comme insatisfaites que les personnes qui choisissent les échelons de 0 à 2. Enfin, l’équilibre des temps de vie constitue un autre point d’insatisfaction assez marqué. Pour avoir une proportion des réponses comparable aux autres questions, nous ne retenons que les réponses de 0 à 3.

Ces choix impliquent que l’insatisfaction telle que nous l’envisageons dans ce chapitre est d’abord une insatisfaction relative : nous nous intéressons aux personnes qui sont significativement moins satisfaites que le reste de la population. Elle ne correspond ainsi pas toujours à un concept d’insatisfaction absolue – si tant est qu’il soit possible de donner une délimitation claire à ce terme à l’aide de nos indicateurs.

7.2.La forte satisfaction

Le problème de la forte satisfaction se pose dans des termes un peu différents de ceux de l’insatisfaction. Là où la répartition des réponses sur les barreaux inférieurs de l’échelle est assez similaire d’une question à l’autre, les différences sont majeures quand on s’intéresse aux barreaux supérieurs. Près de la moitié des répondants indiquent ne s’être pas du tout sentis déprimés la veille (équivalent à une réponse à 10), et un tiers ne se sont pas sentis exposés à l’agression. De nombreuses études considèrent qu’une personne est heureuse ou satisfaite quand elle indique une réponse supérieure ou égale à 8 sur cette échelle de 8 à 10. Toutefois, 8 est également la modalité la plus choisie pour une part significative de nos questions : inclure cette modalité impliquerait donc d’analyser non une population relativement plus satisfaite que le reste, mais une large section des répondants. Afin de préserver une certaine symétrie avec l’insatisfaction, nous retenons des seuils qui permettent de se focaliser sur une proportion limitée des réponses.

En acceptant un peu plus de variation d’une question à l’autre dans la part des personnes concernées, retenir les personnes répondant 9 ou 10 convient pour la plupart des questions. Les exceptions concernent en premier lieu les questions sur l’anxiété et la dépression, le sentiment de sécurité, et celui d’exposition à l’agression. Nous ne retenons pour ces questions que la modalité 10, choisie par une part importante des répondants. En second lieu, les relations avec les proches et le sentiment d’avoir des gens sur qui compter rassemblent aussi une part suffisante des réponses sur la modalité 10. La question relative au temps présente aussi une concentration suffisante sur la modalité supérieure pour que nous ne retenions que les réponses à 10. Enfin, les deux questions concernant les perspectives de la prochaine génération restent marquées par le pessimisme, et il faut descendre jusqu’à 7 pour obtenir une part des répondants comparable aux autres questions.

| Insatisfaits | Satisfaits | |||

| Dimension | Valeurs | Part | Valeurs | Part |

| Satisfaction dans la vie | 0 – 4 | 9% | 9 – 10 | 8% |

| Sens de la vie | 0 – 4 | 8% | 9 – 10 | 21% |

| Heureux hier | 0 – 4 | 12% | 9 – 10 | 22% |

| Anxieux et déprimé | 0 – 4 | 13% | 10 | 52% |

| Santé | 0 – 4 | 12% | 9 – 10 | 22% |

| Niveau de vie | 0 – 4 | 11% | 9 – 10 | 10% |

| Comparaison avec les autres | 0 – 4 | 7% | 9 – 10 | 10% |

| Heureux l’année dernière | 0 – 4 | 12% | 9 – 10 | 10% |

| Vie future individuelle | 0 – 2 | 11% | 9 – 10 | 6% |

| Prochaine génération France | 0 – 1 | 12% | 7 – 10 | 10% |

| Prochaine génération Europe | 0 – 1 | 9% | 7 – 10 | 10% |

| Relation avec les proches | 0 – 6 | 12% | 10 | 22% |

| Gens sur qui compter | 0 – 4 | 9% | 10 | 26% |

| Sentiment de sécurité | 0 – 4 | 13% | 10 | 22% |

| Agression ressentie | 0 – 4 | 12% | 10 | 62% |

| Satisfaction au travail | 0 – 4 | 8% | 9 – 10 | 8% |

| Relations de travail | 0 – 4 | 9% | 9 – 10 | 17% |

| Équilibre des temps de vie | 0 – 3 | 13% | 9 – 10 | 9% |

| Temps libre | 0 – 4 | 18% | 10 | 11% |

Annexes

Corrélations entre dimensions : très insatisfaits

Bibliographie

E. Beasley, E. Raineau-Rispal, M. Perona, « Le Tournant de la quarantaine », Note de l’Observatoire du Bien-être du Cepremap, 2018.

M. Péron, M. Perona et C. Senik, « Le passage à la retraite », Note de l’Observatoire du Bien-être du Cepremap, n°2019-07, 2019.

L. Wilner, «The persistence of unhappiness: trapped into despair? », Oxford Economic Papers, 2021.

- L. Wilner, «The persistence of unhappiness: trapped into despair? », Oxford Economic Papers, 2021.

- Voir sur ce point P. Rosanvallon, Les épreuves de la vie, Seuil, 2021.

- En raison du mode d’interrogation de l’enquête Camme, fondée sur les fichiers de la taxe d’habitation, les moins de 25 ans sont trop peu nombreux parmi les répondants.

- M. Péron, M. Perona et C. Senik, « Le passage à la retraite », Note de l’Observatoire du Bien-être du Cepremap, n°2019-07, 2019.

- À nouveau, cette question n’est posée qu’aux personnes en emploi. On mesure ici la satisfaction des personnes qui ont un emploi, ce qui exclut l’effet du chômage.

- Ainsi qu’expliqué plus haut, nous recodons pour toute cette section les questions relatives à la dépression et à l’exposition à l’agressivité de manière à ce que partout, 0 désigne de niveau de bien-être le plus faible et 10 le plus élevé.