L’enquête de panel du service statistique de l’Éducation Nationale permet de suivre plus de 15 000 élèves, entrés au CP en 2011 et interrogés également en CM2 en 2016. On dispose grâce à l’enquête de nombreuses informations sur la situation des élèves (familiale, bien-être, …) et une évaluation de leurs performances scolaires.

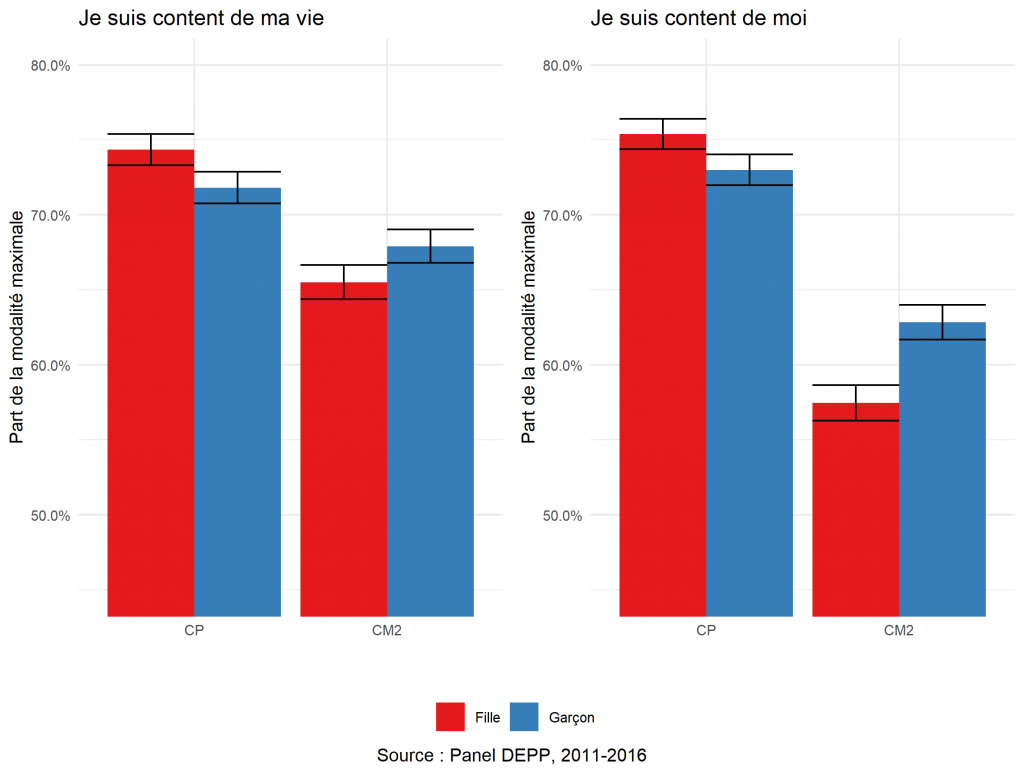

À l’entrée au CP, les filles sont plus contentes d’elles-mêmes et de leur vie que les garçons en moyenne. Une fois en CM2, cet écart s’inverse, même si les filles semblent plus comblées par leur vie lorsque les questions n’ont plus trait à l’estime de soi.

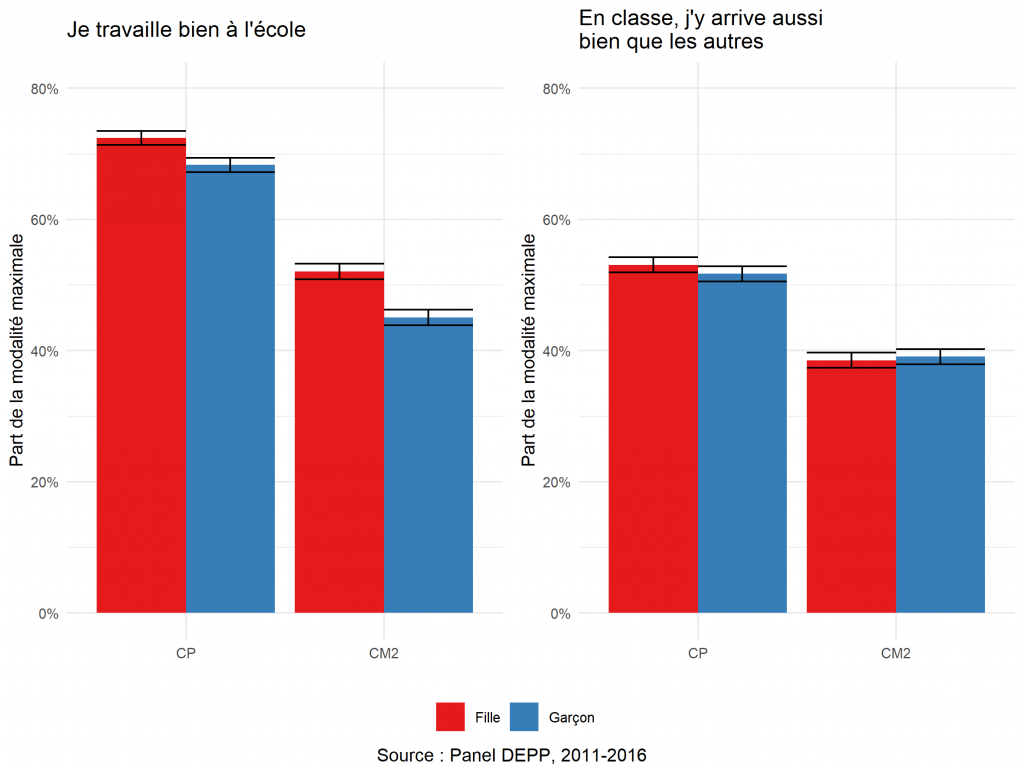

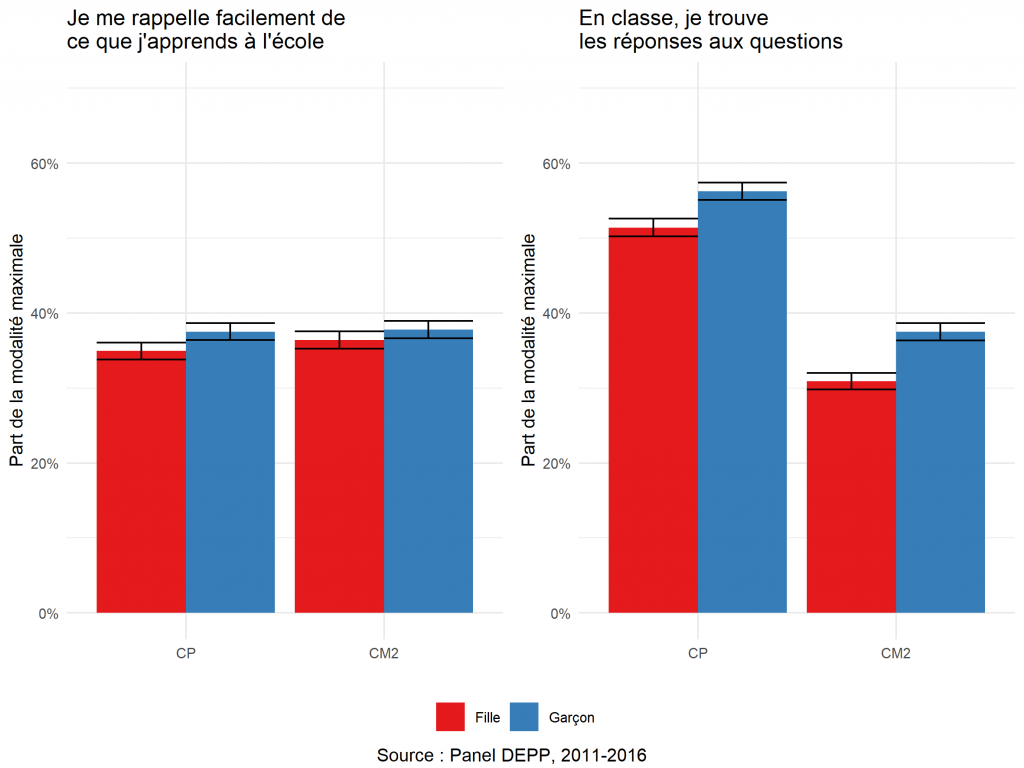

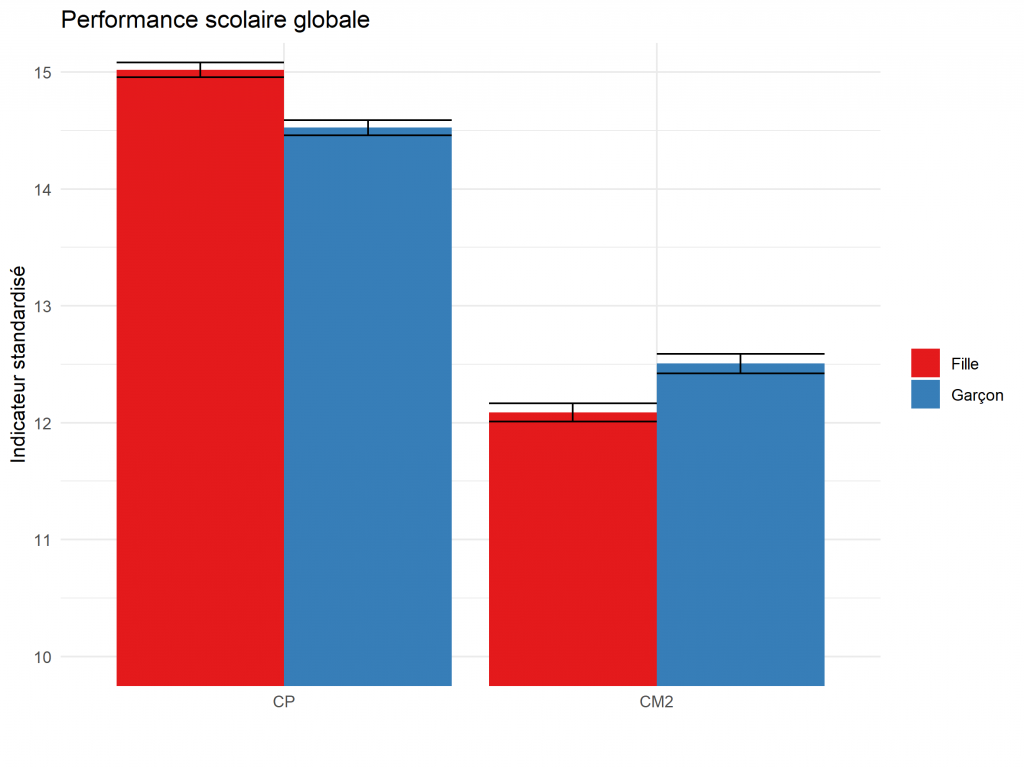

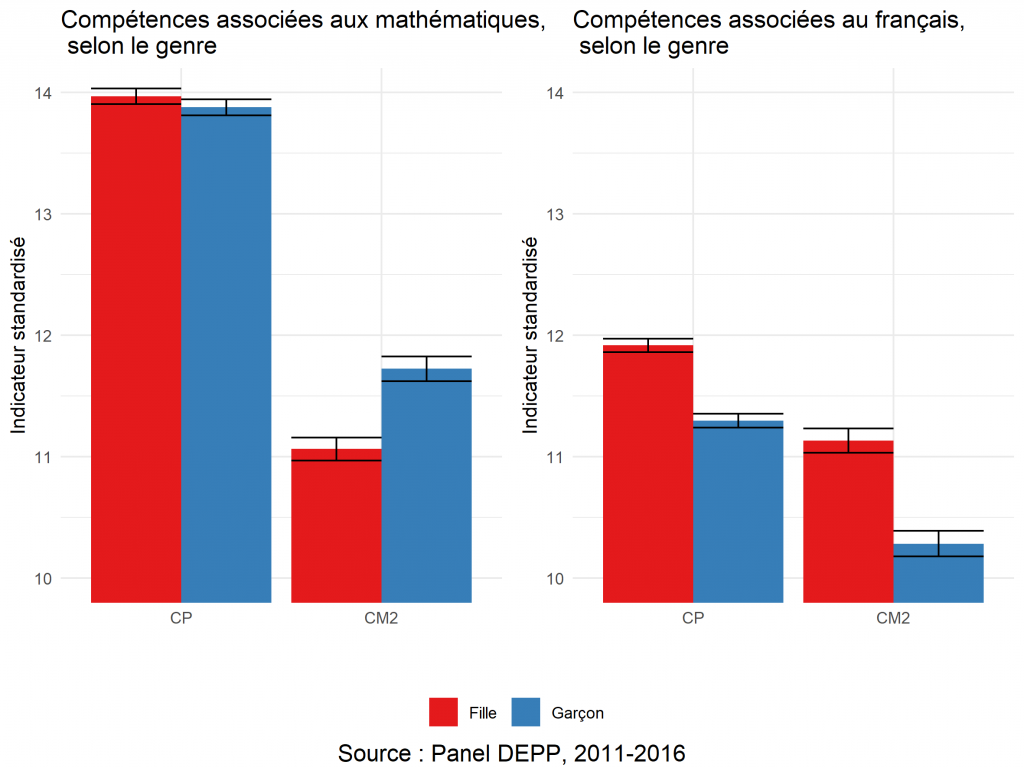

En matière de performances scolaires, les filles sont légèrement plus fortes que les garçons en CP, mais l’écart s’inverse également en CM2 à la faveur des garçons. Cette inversion tient à la composition des évaluations : si les filles restent plus fortes que les garçons en français, l’évaluation de CM2 comprend davantage de compétences en mathématiques. Or, au cours de la scolarité en primaire, les garçons finissent par obtenir de bien meilleures notes que les filles en mathématiques alors que la différence initiale de niveau était quasi invisible. Par ailleurs, les filles et les garçons se distinguent aussi par la manière dont ils évaluent leurs propres capacités scolaires : les filles se voient mieux adaptées au cadre scolaire tandis que les garçons ont plus le sentiment de répondre aux questions posées par le professeur en classe.

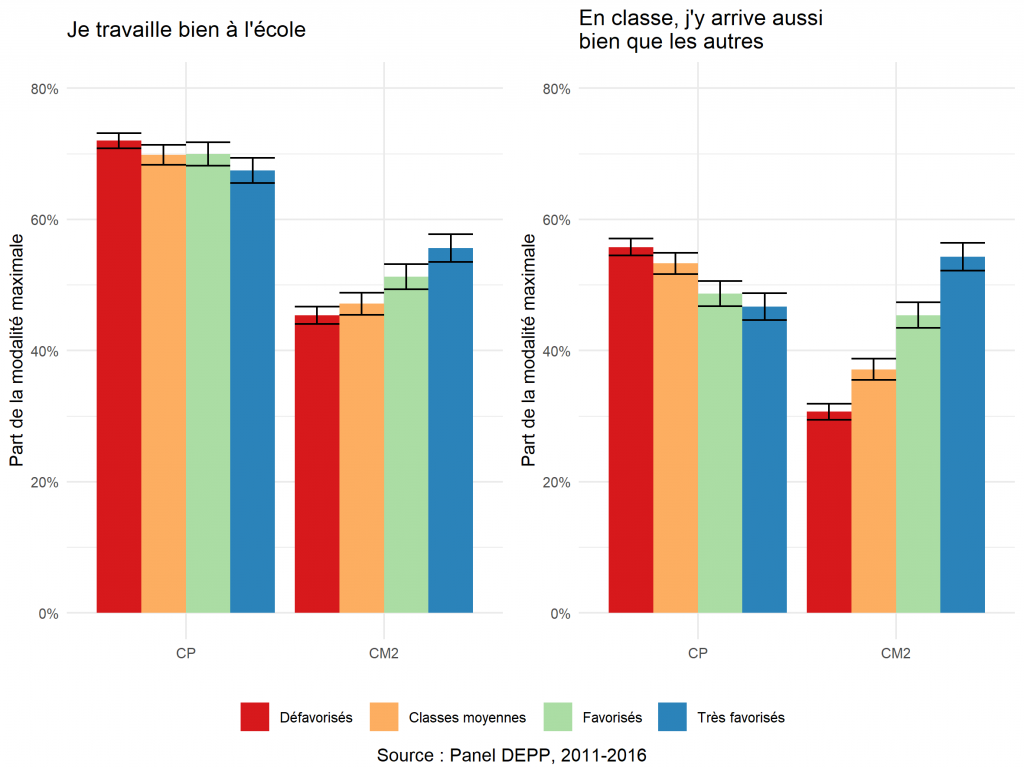

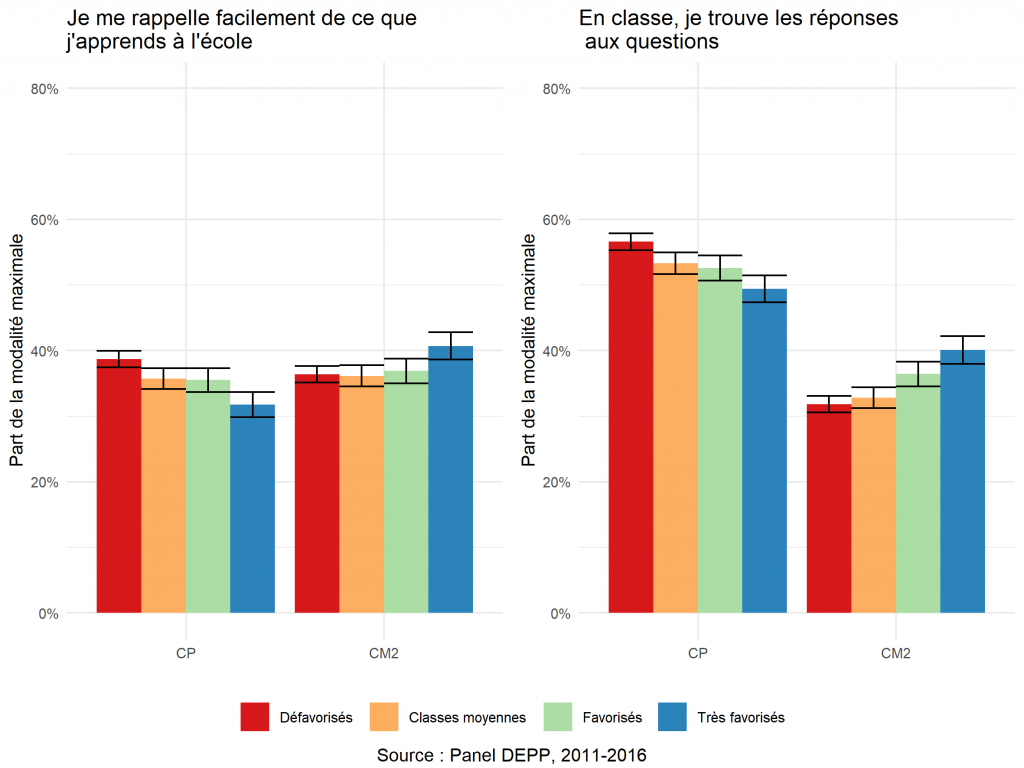

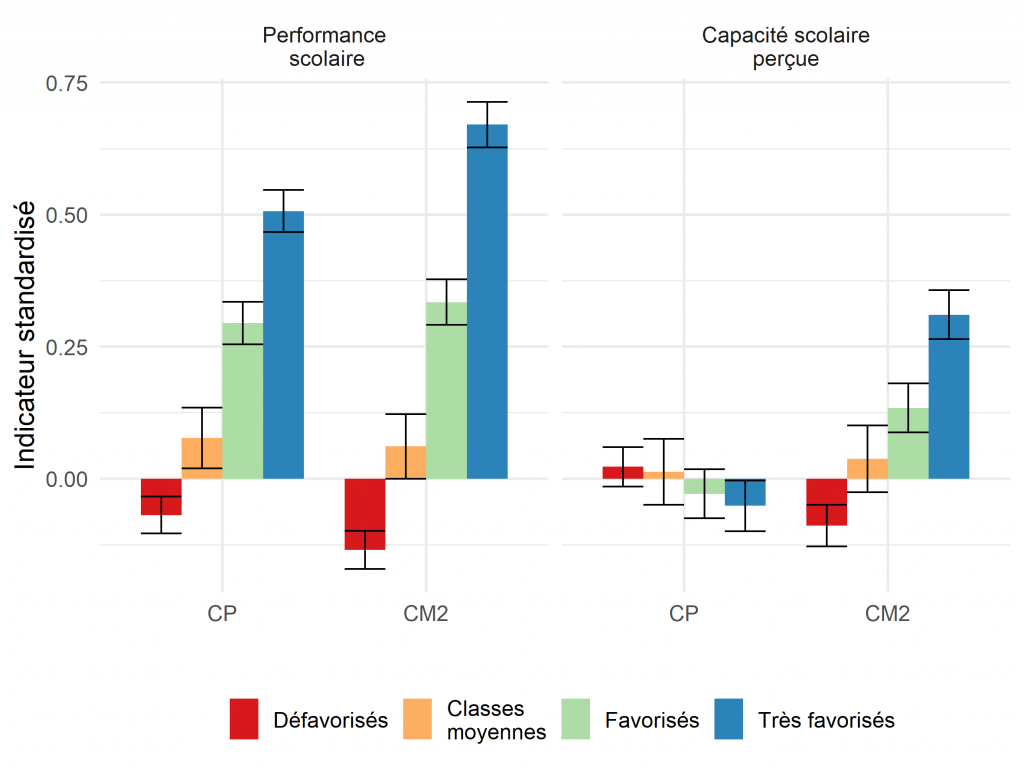

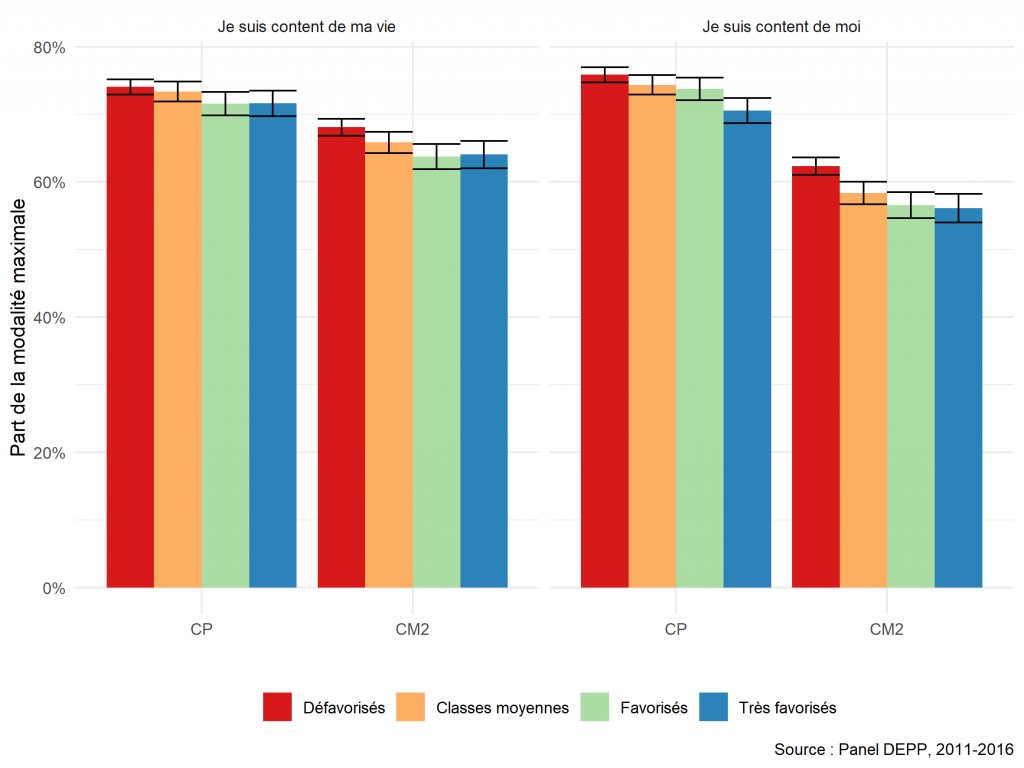

Les performances scolaires dans l’enquête reflètent aussi le milieu social des élèves, et l’écart entre les moins favorisés et les plus favorisés s’accentue du CP au CM2. Pourtant, au CP, les élèves défavorisés ont une perception plus positive de leurs capacités scolaires que leurs camarades, y compris à performance égale. Arrivés en CM2, plus les élèves viennent de milieux favorisés, plus ils ont le sentiment de bien réussir à l’école. Enfin, il n’y a pas de différences réelles de bien-être selon l’origine sociale.

Nous remercions la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance pour ses commentaires qui ont largement contribué à l’amélioration de cette Note.

Dylan Alezra, Observatoire du Bien-être du Cepremap, dylan.alezra@cepremap.org

Sarah Flèche, CNRS, Paris 1 et Cepremap, sarah.fleche@univ-paris1.fr

Elizabeth Beasley, Observatoire du Bien-être du Cepremap, elizabeth.beasley@cepremap.org

Mathieu Perona, Observatoire du Bien-être du Cepremap, mathieu.perona@cepremap.org

Claudia Senik, Sorbonne-Université, PSE et Cepremap, senik@pse.ens.fr

Publication : 05 juillet 2021

Introduction

Depuis plus de 70 ans, les services statistiques du Ministère de l’Éducation nationale1 conduisent de riches enquêtes dans les établissements d’éducation primaire. Nous mobilisons dans cette Note le panel d’élèves 20112, formé de 15 000 enfants entrés en CP en 2011 et interrogés ensuite au CM2 puis chaque année au collège jusqu’en 2020.

Grâce à cette enquête, nous connaissons le milieu socio-économique des enfants, leurs performances à des tests standardisés conçus par le Ministère, mais aussi un ensemble d’évaluations de leur image d’eux-mêmes, de leur vie et de leurs performances scolaires. La comparaison des mêmes élèves en CP et en CM2 montre qu’au cours du primaire se construisent des écarts entre genres et entre milieux sociaux quant à la perception de soi et à la performance scolaire.

La DEPP a naturellement adapté les modalités de l’enquête à des enfants. Par rapport à l’échelle numérique de 0 à 10 qui est le plus souvent utilisée pour les adultes, le positionnement a été réduit à quatre possibilités3. Pour les enfants les plus jeunes, ces modalités sont illustrées par des smileys, la correspondance entre les smileys et les réponses étant rappelée par l’enseignant.

À la plupart des questions, les enfants choisissent dans leur très grande majorité la modalité la plus positive. Nous comparons donc la part des enfants qui sélectionnent cette modalité avec la part des enfants qui choisissent l’une des autres.

Construction de l’estime de soi : la divergence entre filles et garçons

Les petites filles de ce panel sont arrivées en CP avec en moyenne une estime d’elles-mêmes plus positive que celle des petits garçons. Lorsqu’on leur demande si elles sont contentes d’elles et contentes de leur vie, elles donnent une réponse plus élevée que celle des garçons (Figure 1 ).

Les barres noires représentent les intervalles de confiance.

Cinq ans plus tard, en CM2, le niveau global des réponses a diminué, ce qui reflète peut-être la plus grande maturité des élèves de CM2, qui fournissent des réponses plus nuancées. Surtout, les positions des deux genres se sont inversées. Les garçons sont désormais 62 % à répondre qu’ils sont très contents d’eux-mêmes, tandis que les filles ne sont plus que 57 % le dire, une chute de 18 points de pourcentage par rapport à leur niveau du CP.

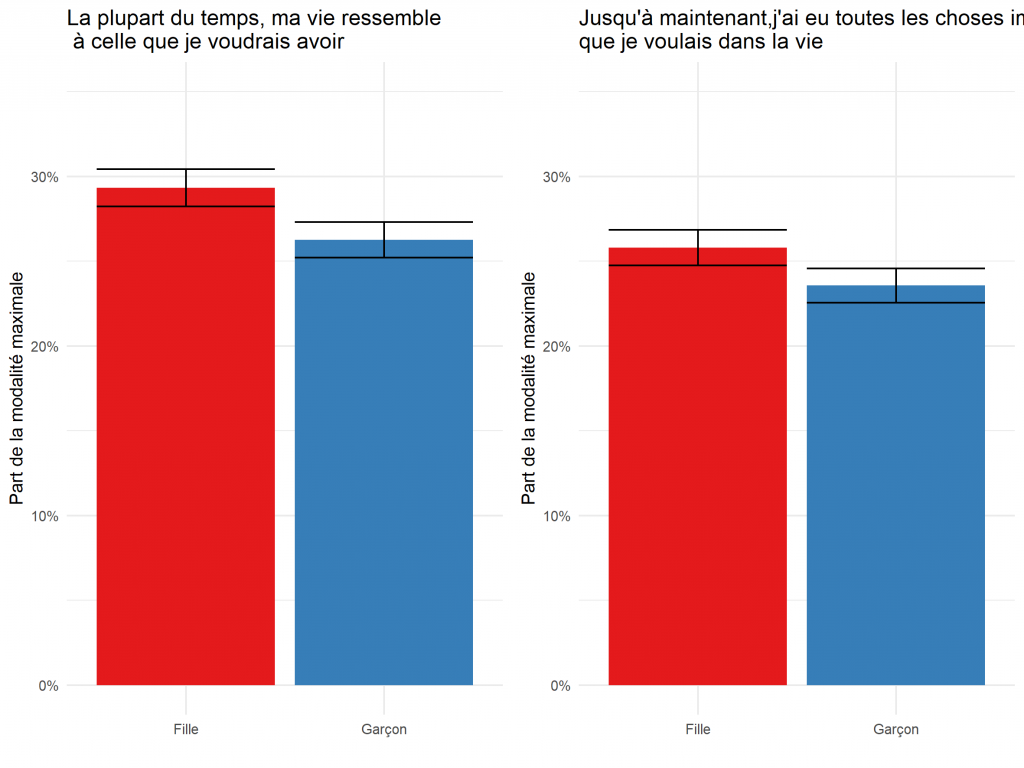

Des questions supplémentaires, posées uniquement en CM2, fournissent des informations complémentaires. Elles demandent aux enfants d’évaluer leur vie plutôt que de s’évaluer eux-mêmes : « La plupart du temps, ma vie ressemble à celle que je voudrais avoir » et « Jusqu’à maintenant, j’ai eu toutes les choses importantes que je voulais dans la vie ». (Figure 2) À ces questions, les filles répondent plus positivement que les garçons. Leur moins bonne image d’elles-mêmes ne traduit pas une plus mauvaise évaluation de leur vie d’ensemble, mais une vision moins positive de ce qu’elles sont.

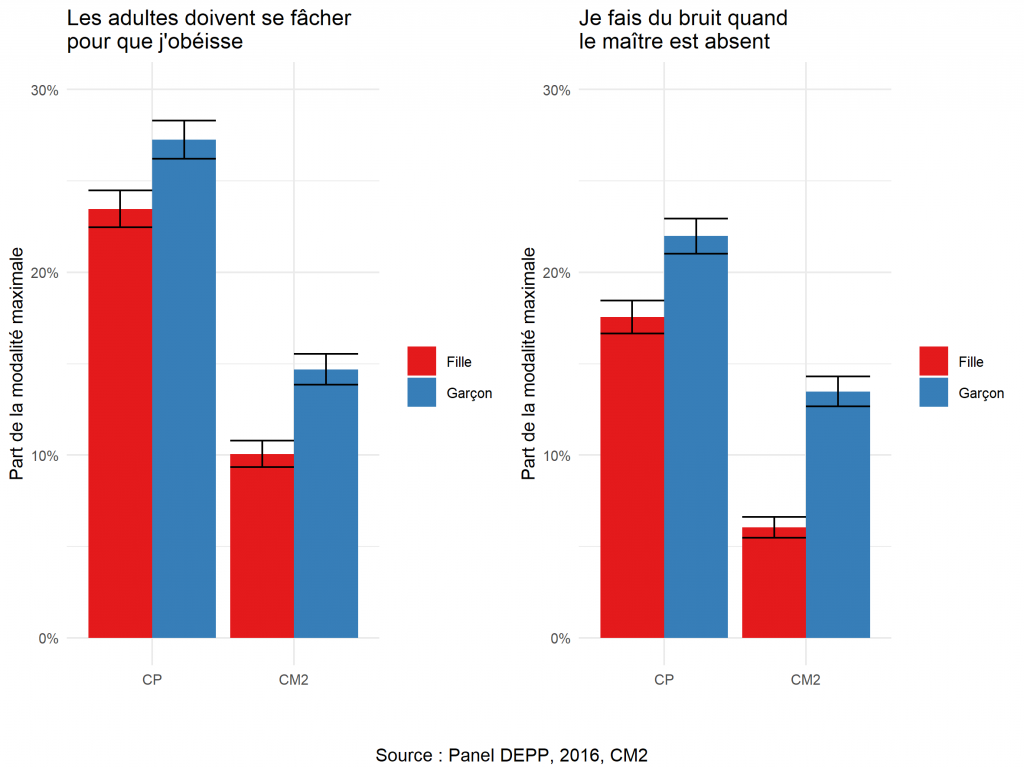

Notons que ces différences pourraient s’expliquer par le fait qu’aux questions évoquées, les filles choisissent des modalités de réponse moins tranchées que les garçons. Enfin, les filles se décrivent moins souvent que les garçons comme agitées et résistantes à l’autorité des adultes (Figure 3).

L’appréciation des performances scolaires

Écarts de genre dans les performances scolaires

L’évaluation du niveau des élèves constitue un des sujets centraux de l’enquête. À l’entrée en CP, les filles surclassent les garçons d’environ 20 % d’un écart-type (environ 0,5 points sur une échelle de 0 à 204). Cet écart s’inverse, et s’atténue légèrement en CM2 : les garçons ont alors des performances un peu supérieures à celles des filles (Figure 4).

L’avantage des filles en CP résulte d’une meilleure performance en lecture, leurs résultats en mathématiques étant comparables à ceux des garçons. En CM2, la liste des compétences évaluées est plus longue et détaillée. En particulier, un plus grand nombre d’items concernent les mathématiques, domaine où les garçons ont désormais des performances moyennes plus élevées que celles des filles. Ces dernières conservent un avantage dans la quasi-totalité des compétences liées au langage.

Le croisement des performances moyennes représenté sur la Figure 5 reflète donc à la fois une progression plus forte des garçons en mathématiques et un poids plus important des mathématiques dans l’indicateur de score global. Si ce dernier point relève d’un effet de composition, il reflète aussi en partie la place importante qu’occupent les mathématiques dans le système scolaire français. On peut remarquer que l’avantage comparatif des filles dans les matières littéraires, mis en évidence par Breda et al. (2019), est déjà présent au le CP.

Des écarts de perception

Les enquêtes PISA ont montré qu’arrivées à 15 ans, les filles ont, à performances égales, une moins bonne opinion de leur niveau scolaire que les garçons. À l’école primaire, le panel de la DEPP donne une vision plus contrastée au primaire. Les filles ont plus que les garçons l’impression de bien travailler à l’école (Figure 6). Elles se positionnent de manière similaire aux garçons quant à leur impression de retenir les contenus et d’y arriver aussi bien que les autres. Elles sont en revanche en retrait lorsqu’on leur demande si elles trouvent les réponses aux questions en classe (Figure 7).

Performances scolaires : des évaluations socialement marquées

La perception des performances scolaires selon l’origine sociale

F igure 8 Comme l’ont montré les enquêtes PISA, le milieu d’origine joue en France un rôle particulièrement important dans la réussite scolaire5 ce qui fait l’objet de nombreuses recherches qui en détaillent les aspects6 et les ressorts7. À l’image de recherches antérieures, nous observons sur ce panel que les différences de performances scolaires sont marquées dès le CP. Elles s’accroissent au cours du primaire, les écarts étant plus marqués dans les évaluations de CM2 (Figure 8).

Contrairement aux performances, en CP, la perception par les jeunes élèves de leur niveau scolaire dépend peu de leur origine sociale. Les évaluations sont globalement les mêmes, avec une appréciation un peu plus positive de leur niveau par les enfants issus de milieux défavorisés. Cinq ans plus tard, l’image que les élèves ont de leur niveau scolaire s’est alignée sur leurs résultats effectifs. Cette stratification se retrouve également dans l’enquête Panel de 2007. L’inclusion ou non des redoublants dans le panel (environ 8%) n’affecte pas ces résultats.

Les Figures 9 et 10 donnent le détail de cette représentation de la performance scolaire. Toutes illustrent le renversement de la manière dont les enfants évaluent leurs performances scolaires selon leur milieu social d’origine. Ce changement est particulièrement marqué sur les questions « Je travaille bien à l’école » et « En classe, j’y arrive aussi bien que les autres ».

L’évolution est qualitativement similaire mais moins marquée sur les questions « Je me rappelle facilement ce que j’apprends à l’école » et « En classe, je trouve les réponses aux questions ». Arrivés en CM2, les enfants issus de milieux défavorisés ont ainsi une appréciation de leurs capacités – ici, celle à retenir les contenus scolaires – peu différente de celle qu’ont les enfants issus des classes favorisés. L’écart se creuse sur leur facilité à trouver les réponses et à travailler en général; mais il devient massif quand il s’agit de se comparer : un quart seulement des enfants issus d’un milieu défavorisé estiment s’en sortir aussi bien que les autres, contre 55 % des enfants issus de milieux très favorisés.

Les perceptions en CM2 sont par ailleurs en accord avec les performances scolaires telles que mesurées par les tests passés par les élèves. Rappelons qu’en CP comme en CM2, l’évaluation des élèves se fait par compétences, et que dans la plupart des classes, ils ne reçoivent plus de notes chiffrées. Ce sont les parents qui reçoivent un livret d’évaluation, à lire avec l’enfant. Malgré ce dispositif, les enfants semblent bien conscients en CM2 de leur place relative en termes de performances scolaires – un signe que les écarts sont visibles au quotidien pour une grande partie d’entre eux.

5Mais pas de différences de bien-être selon les catégories sociales

Contrairement aux performances scolaires et à leur perception, les enfants du primaire apportent tous peu ou prou les mêmes réponses aux questions leur demandant s’ils sont contents de leur vie ou d’eux-mêmes. Leurs réponses à ces questions sont un peu plus faibles en CM2 qu’en CP, mais plus de 60 % des élèves continuent à être tout à fait d’accord avec l’idée qu’ils sont contents de leur vie.

Si on compare directement les réponses données par les élèves à ces questions, les enfants issus de milieux très défavorisés sont un petit peu plus nombreux à être très satisfaits de leur vie et de ce qu’ils sont que les enfants issus de milieux très favorisés (Figure 11).

Une approche toutes choses égales par ailleurs montre qu’il existe bien une relation positive entre les résultats scolaires et les réponses à ces questions : les enfants qui ont de meilleurs résultats expriment un niveau de satisfaction plus élevé. En revanche, à performances égales, les enfants en CM2 sont d’autant moins satisfaits qu’ils sont issus d’un milieu social plus favorisé, et les filles sont, à performances et milieu identiques, plus satisfaites que les garçons. Ces différences de satisfaction semblent refléter des niveaux d’exigence et d’attente différents à l’égard des enfants.

Annexe

Bien-être

Questions disponibles en 2011 et en 2016

Sur une échelle de 1 (Tout à fait d’accord) à 4 (Pas du tout d’accord), que pensez vous de ces affirmations ?

- Je suis content de ma vie

- Je suis content de moi

- Je voudrais être quelqu’un d’autre

- Je voudrais être différent

Questions disponibles en 2016

Sur une échelle de 1 (Pas du tout d’accord) à 5 (Tout à fait d’accord), que pensez vous de ces affirmations ?

- La plupart du temps, ma vie ressemble à celle que je voudrais avoir

- Jusqu’à maintenant, j’ai eu toutes les choses importantes que je voulais dans la vie

- Mes conditions de vie sont excellentes

Performances scolaires

Les élèves sont évalués sur un ensemble de compétences pour construire une moyenne générale. Les compétences évaluées en 2011 et en 2016 sont différentes, pour correspondre à la spécificité du niveau scolaire.

Dans la présente note, nous avons changé l’échelle des scores obtenus par les élèves pour obtenir des notes allant de 0 à 20, pour chaque compétence, et groupes de compétences.

En 2011

- Compréhension orale

- Écriture

- Maths

- Mémorisation

- Nombres et figures géométriques

- Phonologie

- Pré-lecture

- Concepts de temps

En 2016

- Compréhension orale

- Tenue du cahier

- Étude de la langue

- Français

- Géométrie

- Grandeurs et mesures

- Lecture de graphiques et de tableaux

- Connaissances lexicales

- Maths

- Problèmes

Catégories sociales selon la DEPP

Les catégorisations en quatre grands groupes sociaux (Très favorisés, favorisés, classes moyennes et défavorisés) est construite à partir de la catégorie socio-professionnelle du père de l’élève.

Très favorisés : cadres, chefs d’entreprises, professions intellectuelles et professions libérales

Favorisés : professions intermédiaires

Classes moyennes : artisans, commerçants, et employés

Défavorisés : ouvriers et personnes sans activités

Bibliographie

Le numéro 95 d’Éducation et Formations de décembre 2017 constitue une vitrine des panels de la DEPP.

direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, Éducation et Formations, « Les panels d’élèves de la DEPP : source essentielle pour connaître et évaluer le système éducatif », 95, décembre 2017, https://www.education.gouv.fr/media/13823/download

Thomas Breda, Clothilde Napp, “Girls comparative advantage in reading can largely explain the gender gap in math-related fields”, PNAS, 2019, https://www.pnas.org/content/116/31/15435

OCDE, Résultats du PISA 2015. L’excellence et l’équité dans l’éducation (Volume I), 2016, https://www.oecd.org/fr/education/resultats-du-pisa-2015-volume-i-9789264267534-fr.htm

Mathieu Ichou et Louis-André Vallet, « Performances scolaires, orientation et inégalités sociales d’éducation », Éducation et formations, 82, 2012, https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/DEPP_EetF_2012_82_Performances_scolaires_orientation_237314.pdf

Meuret Denis, Morlaix Sophie, « L’influence de l’origine sociale sur les performances scolaires : par où passe-t-elle ? », Revue française de sociologie, 2006/1 (Vol. 47), p. 49-79. DOI : 10.3917/rfs.471.0049. URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2006-1-page-49.htm

- Il s’agit aujourd’hui de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), qui publie chaque année un grand nombre de Notes d’information sur l’ensemble du paysage scolaire français.

- La DEPP rassemble sur une page dédiée les informations et publications relatives à ses enquêtes en panel.

- « Tout à fait d’accord », « Un peu d’accord », « Pas d’accord » et « Pas du tout d’accord ».

- La DEPP exprime les performances par un indicateur standardisé. Pour faciliter la compréhension, nous avons exprimé cet indicateur sur l’échelle familière des notes de 0 à 20.

- OCDE, Résultats du PISA 2015. L’excellence et l’équité dans l’éducation (Volume I), 2016

- Par exemple Mathieu Ichou et Louis-André Vallet, « Performances scolaires, orientation et inégalités sociales d’éducation », Éducation et formations, 82, 2012.

- Par exemple Meuret Denis, Morlaix Sophie, « L’influence de l’origine sociale sur les performances scolaires : par où passe-t-elle ? », Revue française de sociologie, 2006/1 (Vol. 47), p. 49-79. DOI : 10.3917/rfs.471.0049. URL : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-1-2006-1-page-49.htm