En 2018, la France se découvrait le pays d’Europe le plus sceptique à l’égard des vaccins. À bien des égards, cette question a révélé la tension qui existe dans le pays entre une bonne image globale de la science et un niveau élevé de défiance dès qu’on touche à l’action publique.

Alors que peu de Français se défient des conseils donnés par le personnel médical, les messages de santé publique sont reçus avec nettement plus de réserve dès lors qu’ils émanent du gouvernement – ce qui n’est évidemment pas sans conséquence sur la gestion de la situation de pandémie au moment de la rédaction de cette note.

Les scientifiques dans leur ensemble sont également exposés à cette défiance. Si une très grande majorité des Français ont confiance dans les bonnes intentions de celles et ceux qui travaillent dans la recherche publique, ils sont près d’un tiers à ne pas leur faire confiance pour dire de manière transparente qui les finance.

Auteur

Mathieu Perona, directeur exécutif de l’Observatoire du Bien-être du Cepremap

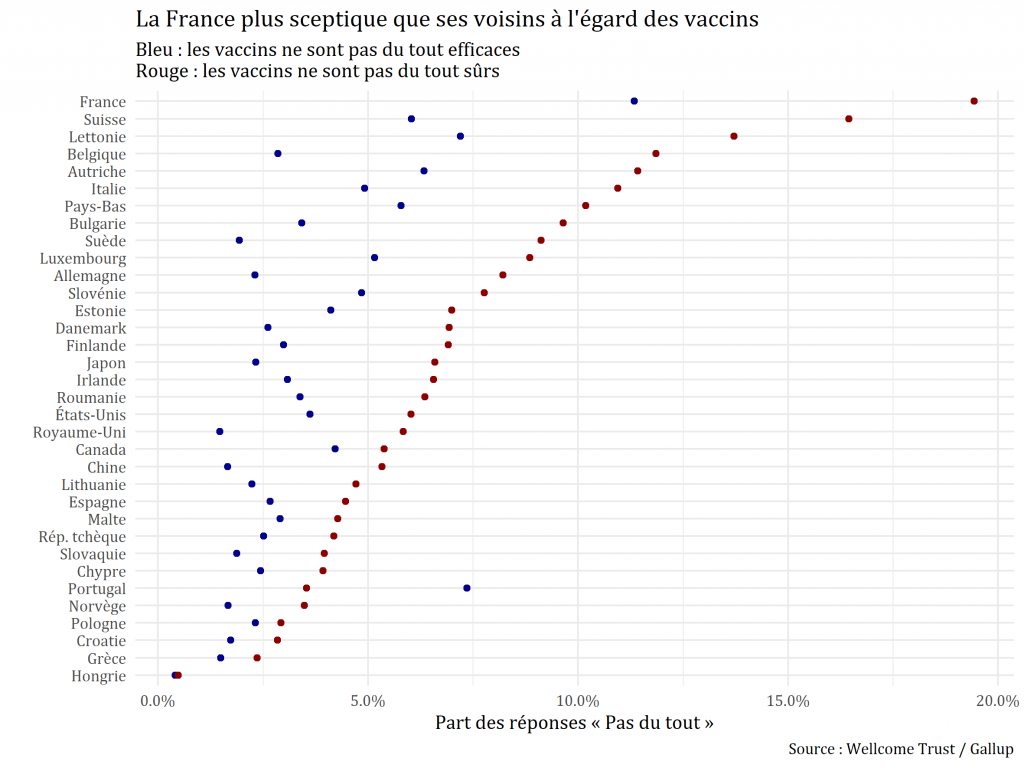

Il y a deux ans, une enquête internationale réalisée par l’institut Gallup pour le compte du Wellcome Trust britannique montrait que les Français étaient, et de loin, les Européens les plus sceptiques quant à la sécurité et à l’efficacité des vaccins. Cette controverse vaccinale, qui s’inscrit dans une lignée de polémiques récentes à la frontière entre les sciences et la santé publique – ondes radio utilisées pour la téléphonie mobile, glyphosate – prend un relief particulier dans le contexte actuel d’épidémie de Covid-19. La virulence de ces débats a partie liée, c’est en tout cas notre hypothèse, par le contexte de défiance qui traverse la société française1.

Dans le domaine des sciences, cette même comparaison internationale montre que si les Français ont plutôt une image positive de la science, ils sont beaucoup plus réservés dès lors qu’on ne parle plus de la science en général, mais des scientifiques eux-mêmes, ou des conséquences de la science et de la technologie sur leur vie personnelle. Cette ambivalence face à la science – qui, plus encore que dans d’autres pays, traverse l’ensemble de la société française – se conjugue avec une défiance vis-à-vis du gouvernement, y compris lorsque celui-ci émet des recommandations de santé publique.

Le rapport des Français à la science

Le rapport des Français à la science a fait l’objet de nombreuses enquêtes ces dernières années. À titre d’exemple, le sujet a fait l’objet d’un sondage en 2018 par l’IFOP2 (pour le compte de l’entreprise BASF) et un autre en 2019 par Harris Interactive3, et a été plusieurs fois traité dans les médias4.

L’enquête que nous mobilisons ici a été menée en 2018 par l’institut de sondage Gallup, à la demande du Wellcome Trust. Ce dernier est une des plus grandes organisations caritatives mondiales dans le domaine de la recherche médicale, et a voulu par ce sondage et le rapport associé (Wellcome Global Monitor5) donner une vision mondiale du rapport à la science. Ils proposent ainsi un échantillon très large – plus de 140 pays – et crucialement pour nous, posent non seulement des questions sur le rapport à la science elle-même, mais aussi à ceux qui la font ainsi qu’aux institutions, y compris gouvernementales, qui interviennent dans le domaine de la recherche et de la santé publique. En mars 2020, le Wellcome Trust a ouvertl’accès à l’ensemble des données de cette enquête dans le but d’aider les pays à communiquer le plus efficacement possible dans le contexte de pandémie6.

Le cas des vaccins

Lors de sa publication en 2018, le rapport du Wellcome Trust avait mis en avant la place unique de la France en Europe dans son rap-port aux vaccins, avec de loin la plus forte proportion de personnes pensant que les vaccins ne sont pas sûrs (Figure 1). La proportion de personnes déclarant que les vaccins ne sont pas du tout sûrs7, 20 % en France, est pratiquement le double de celle des Pays-Bas, septième pays le plus sceptique. Si on y ajoute 18 % des répondants français qui estiment que les vaccins ne sont « pas vraiment sûrs », c’est pratiquement la moitié de la population adulte du pays de Pasteur qui n’a pas confiance dans la sécurité sanitaire des vaccins.

Il n’est malheureusement pas possible d’interpréter cette défiance comme le reflet d’une meilleure con-naissance par les Français des risques inhérents à tout traitement médical.

Questions Q25 et Q26.

En effet, une meilleure information quant aux conséquences des vaccins devrait entraîner une proportion très faible de réponses défiantes quant à leur efficacité. Or, sur ce point aussi, les Français sont les plus sceptiques en Europe, avec un répondant sur dix niant totalement leur efficacité, et un autre émettant des doutes. Dans une perspective de santé publique ce taux de défiance est extrêmement inquiétant. L’efficacité des vaccins repose en partie sur l’immunité de groupe, c’est-à-dire le fait que les personnes vaccinées, donc protégées, vont empêcher la transmission de la maladie aux personnes qui pour des raisons spécifiques – chimiothérapie, immunodéficience, etc. – ne peuvent pas être vaccinées. Une adhésion et une participation large aux campagnes de vaccinations sont ainsi nécessaires pour qu’un vaccin soit efficace à l’échelle de la population – ce qui va devenir crucial si la sortie durable de la situation de pandémie due au Covid-19 passe par un vaccin.

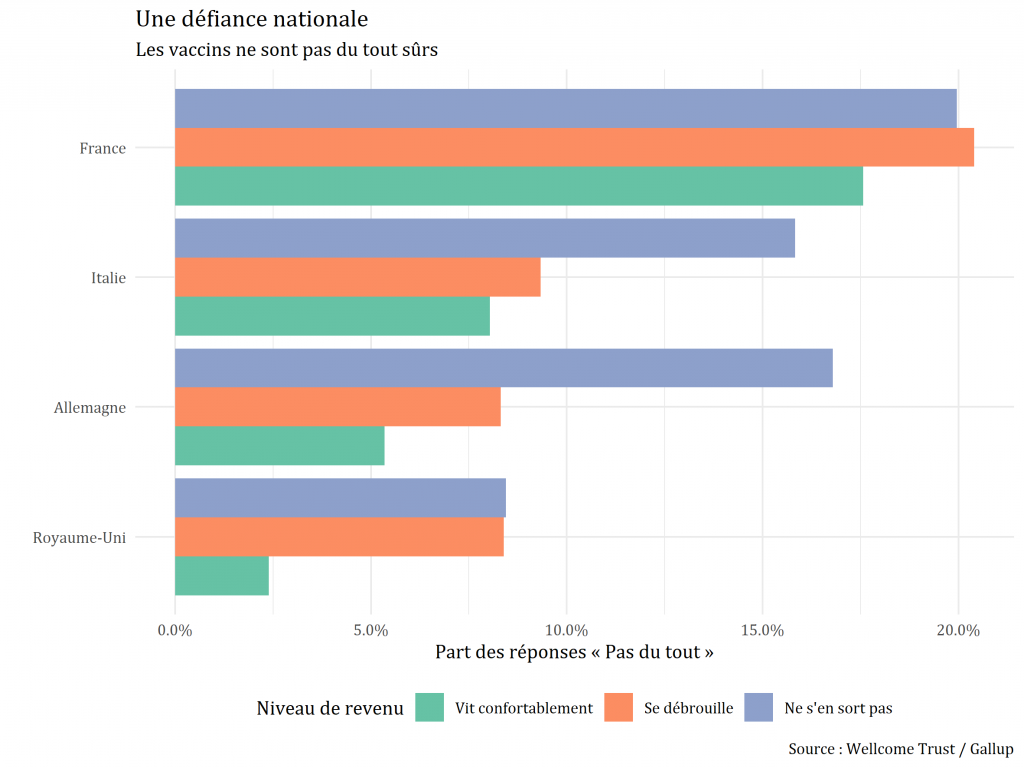

Questions Q25 et Sujective_Income

Au sein des sociétés européennes, la défiance à l’égard des vaccins apparaît peu liée au niveau de revenu. En Allemagne et au Royaume-Uni, ce sont les plus pauvres qui sont les plus méfiants, alors qu’en Italie, c’est la moitié la plus fortunée de la population. En fait, c’est moins la richesse objective qui semble faire le terreau de la défiance que l’impression subjective de ne pas arriver à s’en sortir financièrement – impression qui touche toutes les classes de revenus, dans des proportions évidemment différentes (voir Annexe 2). On constate ainsi (Figure 2) que le niveau de défiance à l’égard des vaccins est en Italie ou en Allemagne double chez les personnes qui s’estiment en difficulté financière par rapport aux autres répondants. On observe un schéma similaire dans les autres pays d’Europe.

La France fait à nouveau figure d’exception en la matière. Non seulement le niveau de défiance est plus élevé que dans les autres pays, mais il est largement partagé par toutes les classes de revenu, que celui-ci soit envisagé de manière objective ou subjective. Il s’agit ici d’une défiance spécifiquement française, qui doit peu au niveau social ou au niveau de formation – on sait qu’en France, diplôme et revenu sont assez largement liés. Cette défiance va donc représenter un enjeu de la sortie de crise, avec le besoin pour la puissance publique de convaincre la population en général, et pas seulement quelques publics ciblés.

Encadré 1 :

Science et technologie, une frontière variable

L’enquête du Wellcome Trust ne fait pas de différence marquée entre les progrès de la science et de la technologie : elles envisagées comme deux manifestations d’un même phénomène, l’avancée des connaissances théoriques et appliquées. La France fait probablement une distinction plus forte entre ces deux domaines. La société française considère de manière très différente le chercheur d’une part et l’ingénieur d’autre part, ce dernier disposant d’un avantage considérable en termes de considération, de revenus et d’accès aux postes de pouvoir. Ce n’est pas le cas dans d’autres pays, comme l’Allemagne, où le passage par le doctorat est fortement valorisé pour l’accès aux fonctions d’encadrement supérieur dans le secteur privé comme dans le secteur public.

Du fait de son champ international, l’enquête cherche essentiellement à savoir si les personnes considèrent que le soin des maladies relève de la science ou des pratiques traditionnelles. Elle ne traite donc pas de la distinction entre la pratique de la médecine (médecine de ville) et la recherche médicale telle qu’elle existe dans les systèmes de santé des pays de l’OCDE.

Acteurs de la santé publique

Dans la perspective de santé publique imposée par le contexte d’épidémie, la question de la confiance envers l’ensemble des acteurs de la santé publique devient centrale. La France part d’une situation en tension, combinant un fort niveau de défiance à l’égard du gouvernement, émetteur in fine de ces messages, et une forte confiance à l’égard des soignantes et des soignants.

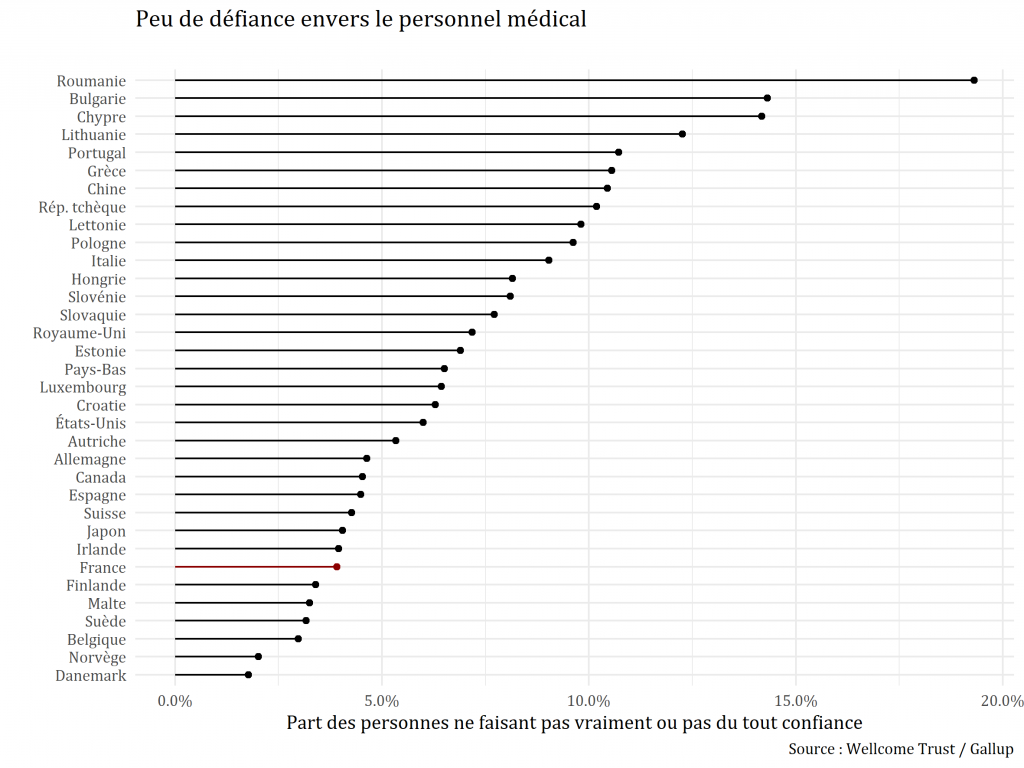

Confiance dans les soignantes et les soignants

La France fait partie des pays Européens où le niveau de défiance envers le personnel médical est le plus faible (Figure 3). Seules 4 % des répondants (soit moins d’une personne sur vingt) disent qu’elles ne font pas vraiment ou pas du tout confiance aux médecins, infirmières et infirmiers sur les questions de santé. Déjà en première ligne dans la lutte effective contre la maladie, ces derniers s’en trouvent doublement sollicités pour porter les messages de prévention.

Question Q22

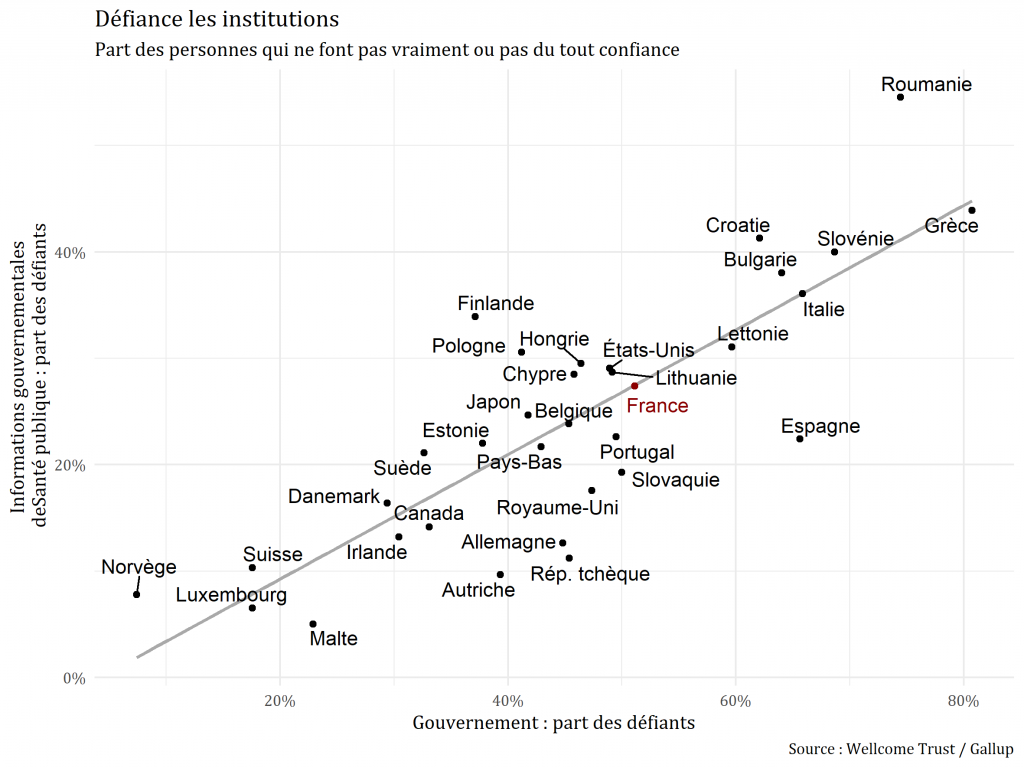

Défiance à l’égard du gouvernement

Les Français font partie des Européens les plus défiants à l’égard de leur gouvernement – un résultat qu’on retrouve régulièrement dans les baromètres européens. Or, la Figure 4 montre qu’au niveau européen, la confiance envers les messages de santé publique émis par le gouvernement est essentiellement proportionnelle à la confiance en général envers le gouvernement. Les messages de santé publique bénéficient d’un a priori favorable, puisque la part de défiants à leur égard n’est que la moitié de celle des personnes qui ne font pas confiance au gouvernement en général. La France s’inscrit ici dans la relation d’ensemble. Le niveau élevé de défiance à l’égard des messages de santé publique semble ainsi découler essentiellement du niveau élevé de défiance générale envers le gouvernement en France – en Europe occidentale, seuls les Grecs, Italiens et Espagnols affichaient en 2018 un niveau de défiance plus élevé que celui des Français. Le gouvernement français est ainsi parti d’un déficit de confiance, qui a pu freiner l’adhésion aux recommandations et mesures de santé publique. Ajoutons que les journalistes, autres acteurs importants dans la transmission des informations, sont encore moins bien positionnés puisque la moitié des Français interrogés ne leur font pas confiance, la troisième plus forte proportion en Europe.

Questions Q11B et Q21

La différence entre la perception des messages gouvernementaux de santé publique et celle des personnels soignants doit interroger, puisque les médecins en particulier occupent une place centrale dans les institutions de santé publique en France. Par ailleurs, cet écart joue très probablement un rôle dans la manière dont peut éclater une controverse comme celle relative à l’usage de la chloroquine, avec au centre une figure de médecin.

Un rapport ambivalent à la science

De manière plus générale, la science et les scientifiques occupent une place particulière dans les représentations de la société française et la construction de son histoire nationale. Des Lumières à Marie Curie, en passant par Pasteur, les grandes figures scientifiques apparaissent comme des personnalités qui rassemblent au-delà des clivages politiques. Pour autant, l’enquête du Wellcome Trust montre que les Français sont plus circonspects à l’égard de la science que leurs voisins européens – l’attitude face aux vaccins n’est ainsi pas un sujet isolé, ou particulièrement lié à sa dimension de santé publique.

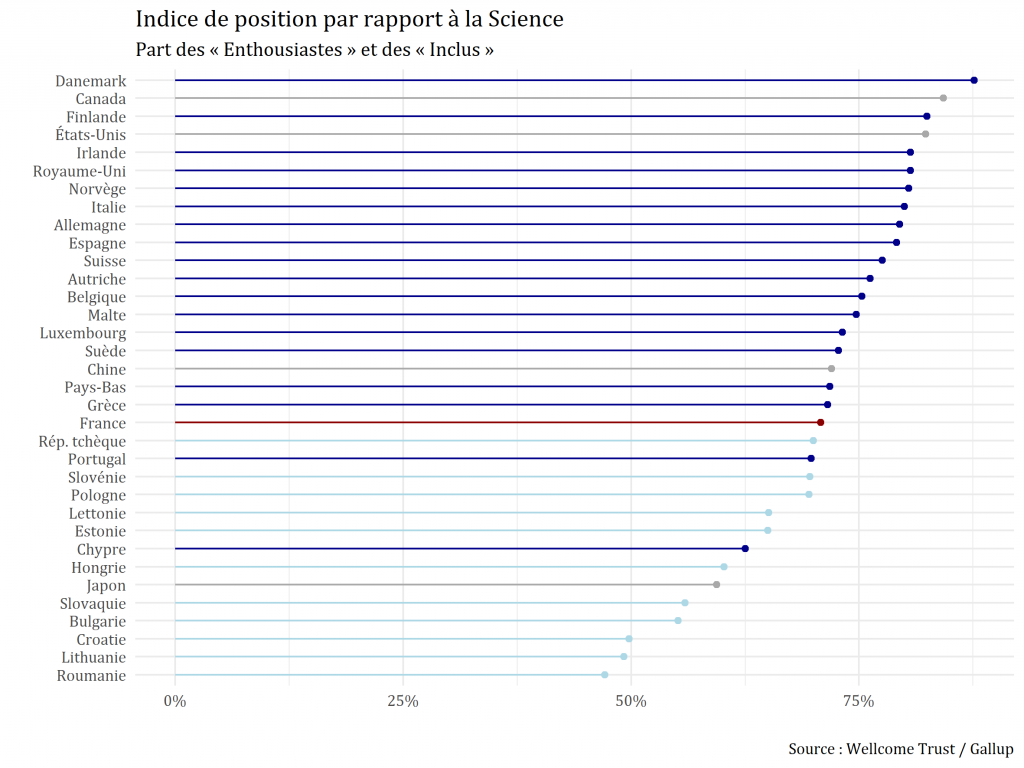

Dans leur majorité, les Français ont plutôt une bonne opinion de la science, ou plutôt de ce qu’elle leur apporte(Figure 5). Ils sont deux tiers à être soit Enthousiastes – ils pensent que les progrès scientifiques bénéficient à la fois à une majorité de Français et à eux-mêmes, soit Inclus – ils pensent que ces progrès leur bénéficient personnellement, mais pas nécessairement à la majorité du pays8. Cette confortable majorité met cependant la France en queue de peloton des pays d’Europe occidentale, devant seulement le Portugal et Chypre. En d’autres termes, la France se trouve sur ce point plus proche de pays dont le niveau de richesse et de technologie est inférieur au sien.

Question ViewOfScience

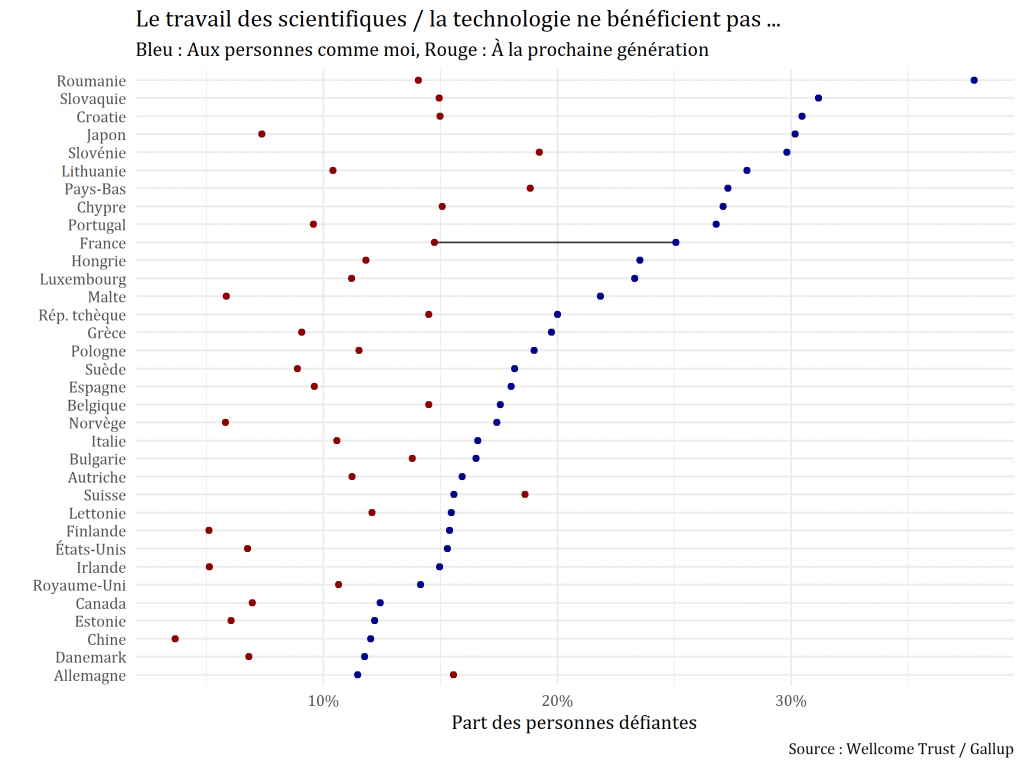

En miroir de ces chiffres, un quart des Français interrogés pensent que les progrès scientifiques ne leur apportent rien personnellement (Figure 6). Cette réserve est très liée à la perception de leur situation personnelle. On en voudra pour preuve que cette proportion monte à 40 % chez les personnes qui estiment ne pas s’en sortir avec leur niveau de revenu actuel. Élargir la focale pour envisager les conséquences du mouvement des connaissances sur la prochaine génération fait diminuer la proportion d’opinions défavorables à 15 % des Français. Une part d’entre eux font ainsi la distinction entre un impact ressenti comme négatif sur eux-mêmes, mais positif à une échelle de temps plus longue et une vision plus collective. Pour autant, cette proportion est une des plus élevées en Europe, la France étant à nouveau en compagnie des pays d’Europe de l’Est.

Questions Q17 et Q18

Le pessimisme des Français quant aux perspectives de la prochaine génération ne se limite certes pas aux conséquences de l’avancée des sciences. Nous avons déjà largement montré que les Français étaient plus pessimistes que les autres Européens en ce qui concerne l’avenir de leur pays. Dans notre propre Tableau de bord, l’appréciation que les Français font de l’avenir collectif est systématiquement plus négative que celle qu’ils ont de leur propre avenir. Toutefois, les sujets qui touchent à la science ont ceci de particulier que le pessimisme et la défiance qui les entourent en France se rencontrent dans toutes les couches de la société française.

Un rapport aux scientifiques en demi-teinte

La recherche publique

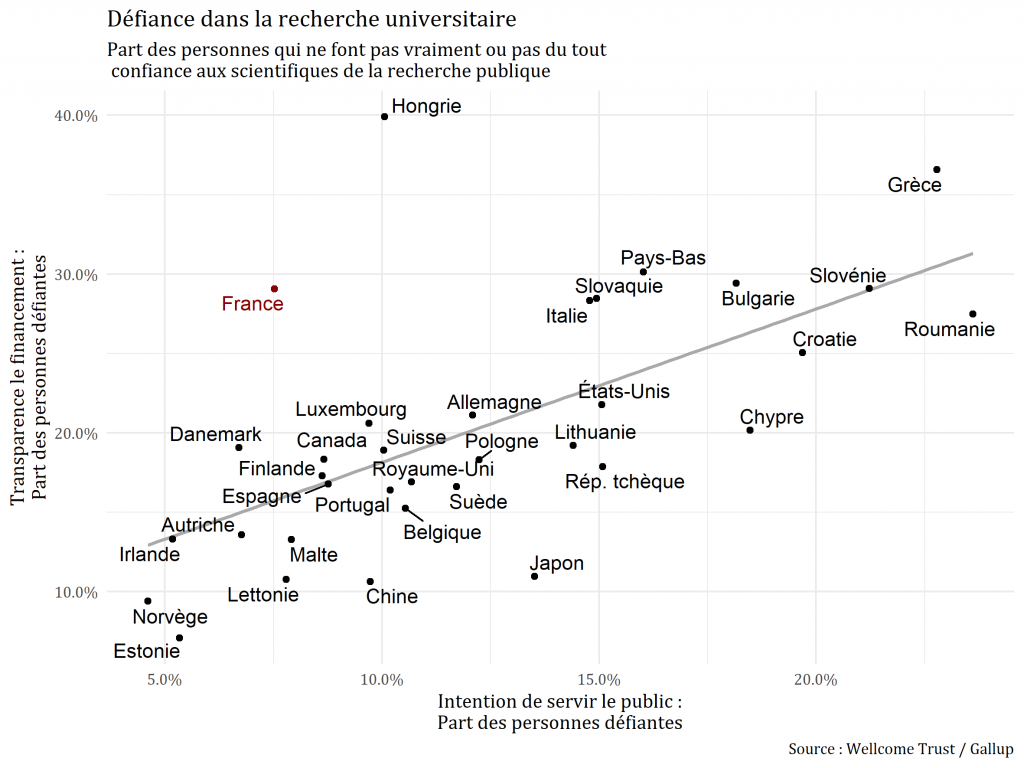

Comme nous le notions en introduction, les Français ont massivement une bonne image des scientifiques. Quand on leur demande si les scientifiques de la recherche publique travaillent dans l’intention de bénéficier à la société dans son ensemble, plus de 90 % des répondants français répondent par l’affirmative (Figure 7).

Il s’agit d’une proportion assez élevée en Europe. En revanche, près de 30% des répondants ne font pas vraiment ou pas du tout confiance à ces mêmes chercheurs pour être honnêtes et transparents sur leurs sources de financement. Cette proportion place à nouveau la France parmi les pays les plus défiants. Les attaques qu’ont subi les scientifiques dans les débats concernant les vaccins ou le glyphosate illustrent bien cette défiance, et montrent qu’elle n’a rien d’anodin, puisque le soupçon de conflit d’intérêt vient chez beaucoup entacher la confiance dans les résultats scientifiques présentés par la personne.

Questions Q14A et Q14B

Ici encore, la France occupe une position assez particulière. Dans la plupart des pays, la défiance en ce qui concerne les intentions des scientifiques va de pair avec la défiance envers leur transparence en matière de financement. La France est avec la Hongrie un des rares pays à combiner la confiance dans la pureté des intentions et la défiance dans l’honnêteté des scientifiques.

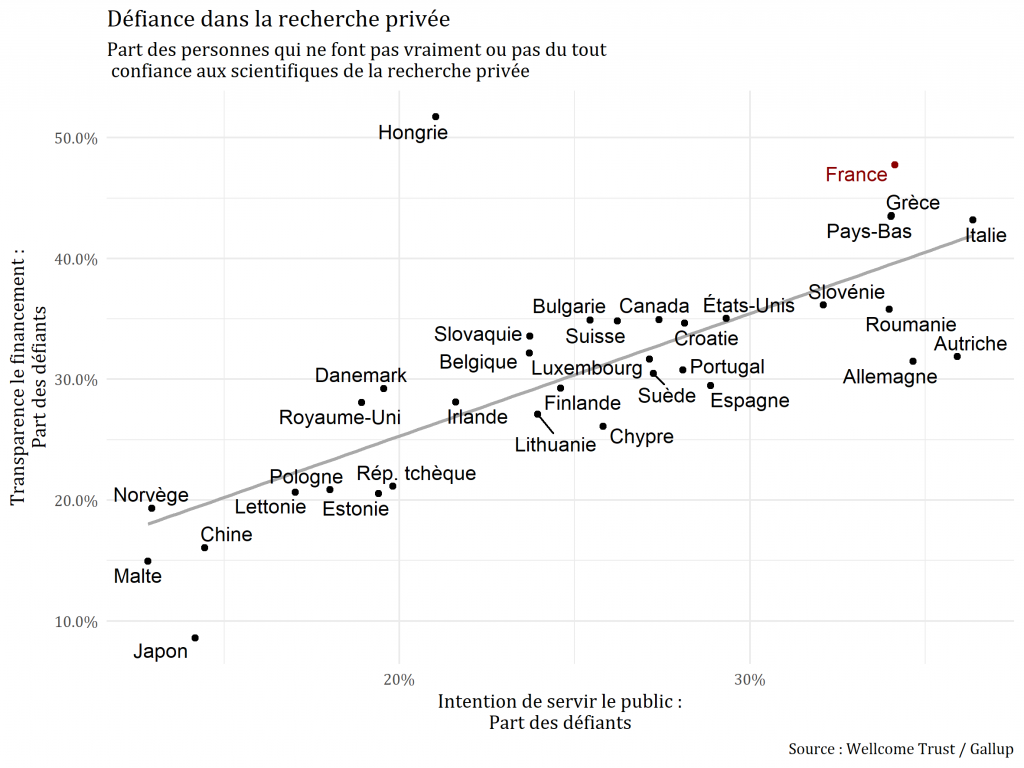

La recherche privée

Lorsqu’on passe du côté de la recherche privée, les Français se distinguent à nouveau par un degré particulièrement élevé de défiance (Figure 8). Si on excepte la Hongrie, la France est le pays européen le plus défiant envers les intentions des chercheurs travaillant dans le secteur privé. Plus d’un tiers des répondants pensent que les chercheurs du secteur privé ne font pas leur travail dans l’intention de bénéficier à la société. Parallèlement, c’est pratiquement un répondant français sur deux qui estime ne pas faire confiance aux chercheurs privés pour être transparents à l’égard de leurs financements – ce qui est paradoxal, puisque l’employeur est alors le plus souvent bien connu.

Questions Q15A et Q15B

Dans le contexte de l’épidémie, cette défiance entraîne des difficultés spécifiques, puisque les laboratoires pharmaceutiques constituent un acteur important de la recherche et du développement de nouveaux médicaments. On peut également penser que le stigmate attaché à la recherche privée freine les coopérations entre les secteurs public et privé.

Conclusion

Ce rapide parcours statistique montre que la France est entrée dans l’épidémie avec un rapport ambivalent à l’égard de la science, des scientifiques et de la santé publique. Si la science et la technologie bénéficient d’une image globalement favorable, celle-ci est plus faible que dans la plupart des autres pays d’Europe occidentale. Pour beaucoup, les sciences et techniques sont plus porteuses de menaces, pour l’emploi en particulier, que de perspectives d’avenir. Cette inquiétude est particulièrement prononcée chez ceux qui estiment que leur revenu leur permet tout juste de faire face à leurs besoins, un public qui s’est largement manifesté dans le mouvement des Gilets jaunes.

Du côté des personnes et des institutions, les Français ont globalement confiance dans les intentions des chercheuses et chercheurs de la recherche publique, mais le sont nettement moins quand il s’agit de la transparence à l’égard de leurs financements. Parallèlement, leur niveau de défiance est élevé tant à l’égard de la recherche privé qu’à l’égard du gouvernement, y compris dans les messages de santé publique. Nous sommes donc partis d’une situation initiale de forte défiance, qui contribue probablement à expliquer les comportements lors des premières semaines de l’épidémie. En revanche, le très haut niveau de confiance envers les soignantes et soignants à certainement aidé à ce que les messages de prévention soient in fine entendus.

Bibliographie

Algan, Yann, Pierre Cahuc, et Daniel Cohen. La société de défiance: comment le modèle social français s’autodétruit. Paris, France: Éditions Rue d’Ulm, 2016.

http://www.cepremap.fr/publications/la-societe-de-defiance-comment-le-modele-social-francais-sautodetruit/

Fourquet, Jérôme, et Jean-Philippe Dubrulle. « La science vue par les Français ». Paris: IFOP, 2 octobre 2018.

https://www.ifop.com/publication/la-science-vue-par-les-francais/

Harris Interactive. « La confiance des Français dans la science ». Paris: Harris Interactive, 5 juillet 2019. https://harris-interactive.fr/opinion_polls/la-confiance-des-francais-dans-la-science

« Les Français et la Science ». La tête au carré, 8 mai 2017.

https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-08-mai-2017

Wellcome Trust, et The Gallup Organization Ltd. « Wellcome Global Monitor 2018 ». London: Wellcome Trust, 19 juin 2019.

https://wellcome.ac.uk/reports/wellcome-global-monitor/2018

———. « Wellcome Global Monitor, 2018, Data Colection SN: 8466 ». UK Data Service, 2019.

http://doi.org/10.5255/UKDA-SN-8466-2

Annexe 1 : Libellé des questions

Références et code des questions utilisées dans cette étude.

Indice de positionnement par rapport à la science (ViewOfScience)

Indice de positionnement par rapport à la science calculé par le Wellcome Trust sur la base des réponses aux questions : « En général, pensez-vous que le travail des scientifiques profite à la plupart, une partie ou quelques-uns des habitants de ce pays » et « En général, pensez-vous que le travail des scientifiques profite aux personnes comme vous dans ce pays ? ». Construction détaillée dans la Box 4.3 du Wellcome Global Monitor 2018, p. 83.

Q11B

« À quel point faites-vous confiance au gouvernement de votre pays ? ». Beaucoup/Un peu/Pas beaucoup/Pas du tout/Refus

Q14A

« À quel point faites-vous confiance aux scientifiques qui travaillent dans les universités de ce pays pour faire leur travail dans l’intention de bénéficier à la population ? ». Beaucoup/Un peu/Pas beaucoup/Pas du tout/Ne sait pas/Refus

Q14B

« À quel point faites-vous confiance aux scientifiques qui travaillent dans les universités de ce pays pour être honnêtes et transparents concernant l’origine des financements pour leurs travaux ? ». Beaucoup/Un peu/Pas beaucoup/Pas du tout/Ne sait pas/Refus

Q15A

« À quel point faites-vous confiance aux scientifiques qui travaillent dans les entreprises de ce pays pour faire leur travail dans l’intention de bénéficier à la population ? ». Beaucoup/Un peu/Pas beaucoup/Pas du tout/Ne sait pas/Refus

Q15B

« À quel point faites-vous confiance aux scientifiques qui travaillent dans les entreprises de ce pays pour être honnêtes et transparents concernant l’origine des financements pour leurs travaux ? ». Beaucoup/Un peu/Pas beaucoup/Pas du tout/Ne sait pas/Refus

Q17

« En général, pensez-vous que le travail des scientifiques profite aux personnes comme vous dans ce pays ? ». Oui/Non/Ne sait pas/Refus

Q18

« En général, pensez-vous que la science et la technologie vont contribuer à améliorer la vie de la prochaine génération ? ». Oui/Non/Ne sait pas/Refus

Q19

« Dans l’ensemble, pensez-vous que les sciences et les technologies vont augmenter ou réduire le nombre d’emplois près de chez vous au cours des cinq prochaines années ? ». Augmenter/Pas d’effet/Diminuer/Ne sait pas/Refus

Q21

« En général, à quel point faites-vous confiance aux informations concernant la médecine et la santé provenant du gouvernement de ce pays ? ». Beaucoup/Un peu/Pas beaucoup/Pas du tout/Ne sait pas/Refus

Q22

« En général, à quel point faites-vous confiance aux informations concernant la médecine et la santé provenant du personnel médical, comme les médecins et les infirmiers et infirmières de ce pays ? ». Beaucoup/Un peu/Pas beaucoup/Pas du tout/Ne sait pas/Refus

Q25

« Êtes-vous tout-à-fait d’accord, un peu d’accord, un peu en désaccord, pas du tout d’accord avec l’affirmation suivante : « Les vaccins sont sûrs. » ? ».

Q26

« Êtes-vous tout-à-fait d’accord, un peu d’accord, un peu en désaccord, pas du tout d’accord avec l’affirmation suivante : « Les vaccins sont efficaces. » ? ».

Subjective_Income

« Laquelle de ces phrases vous semble correspondre le mieux à votre sentiment concernant le revenu actuel de votre ménage ?

- Je vis confortablement avec mon revenu actuel

- Je me débrouille avec mon revenu actuel

- Je trouve difficile / très difficile de m’en sortir avec mon revenu actuel

Household_Income

Quintiles de revenu par personne dans le pays de la personne enquêtée.

Annexe 2 : du revenu objectif à l’adéquation ressentie

L’enquête du Wellcome Trust n’indique pas le niveau absolu du revenu des répondants, mais indique d’une part la place des répondants dans l’échelle de revenus de leur pays, en cinq catégories (quintiles), et d’autre part le sentiment de ces mêmes répondants quant à l’adéquation des revenus à leurs besoins.

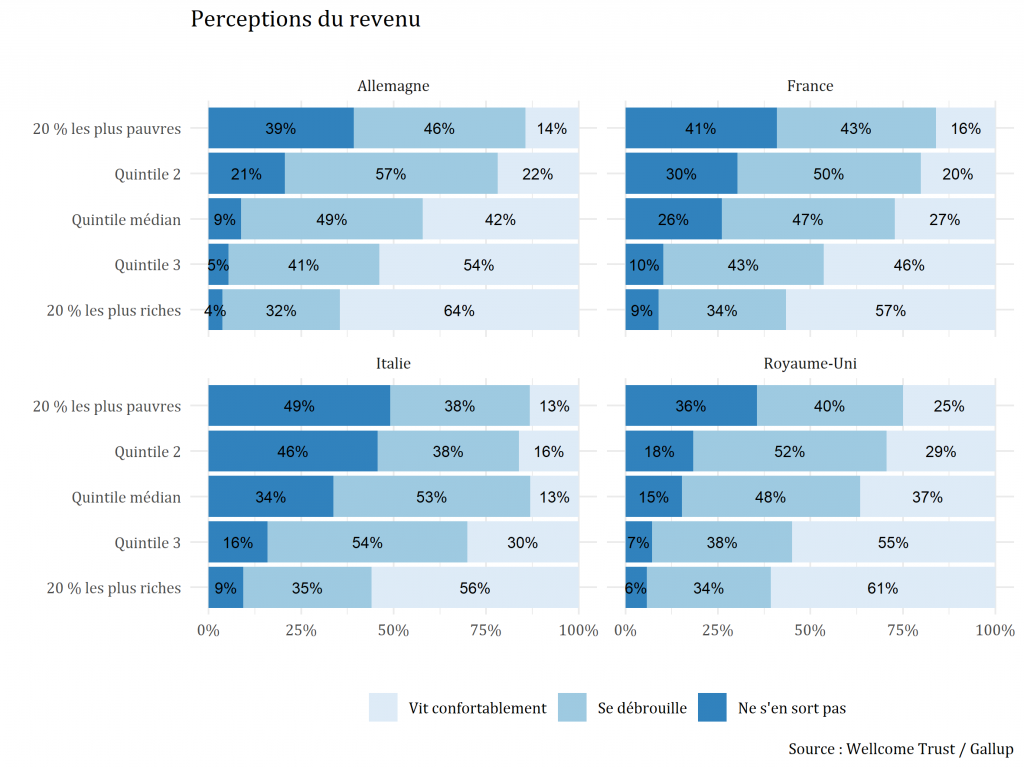

Sur la Figure 9, les ménages sont classés selon leur quintile de revenu : en haut les 20 % des ménages les plus pauvres, puis les 20 % suivants, et ainsi de suite. On constate que la France et l’Italie ont des profils similaires, avec une part relativement élevée de ménages qui disent de pas s’en sortir financièrement (31 % pour l’Italie, 23 % pour la France), et une part non-négligeable des classes moyennes et supérieures en termes de revenu qui expriment néanmoins des difficultés financières – dans une proportion double des Allemands à partir du quintile médian.

Questions Household_Income et Subjective_Income

- Algan, Yann, Pierre Cahuc, et Daniel Cohen. La société de défiance: comment le modèle social français s’autodétruit. Paris, France: Éditions Rue d’Ulm, 2016.

https://www.cepremap.fr/publications/la-societe-de-defiance-comment-le-modele-social-francais-sautodetruit/ - Fourquet, Jérôme, et Jean-Philippe Dubrulle. « La science vue par les Français ». Paris: IFOP, 2 octobre 2018.

https://www.ifop.com/publication/la-science-vue-par-les-francais/ - Harris Interactive. « La confiance des Français dans la science ». Paris: Harris Interactive, 5 juillet 2019. https://harris-interactive.fr/opinion_polls/la-confiance-des-francais-dans-la-science

- « Les Français et la Science ». La tête au carré, 8 mai 2017.

https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-08-mai-2017 - Wellcome Trust, et The Gallup Organization Ltd. « Wellcome Global Monitor 2018 ». London: Wellcome Trust, 19 juin 2019.

https://wellcome.ac.uk/reports/wellcome-global-monitor/2018 - Wellcome Trust et The Gallup Organization Ltd., « Wellcome Global Monitor, 2018, Data Colection SN: 8466 ».

- Les libellés complets des questions sont donnés en Annexe.

- Le détail de la construction de cet index est donné dans le Wellcome Global Monitor 2018, Box. 4.3, p. 83.