Cette intervention a été conçue pour une table ronde intitulée « Vit-on mieux en ville ou à la campagne ? », dont l’argumentaire était le suivant :

Les grandes métropoles sont régulièrement présentées comme le nouvel Eldorado économique. Elles constitueraient l’espace géographique où l’on trouverait le plus facilement un emploi, où on y serait le mieux payé, où l’accès à la culture et aux services publics y est mieux assuré, par opposition aux territoires dits « périphériques » ou isolés qui se sentiraient de plus en plus abandonnés. À l’inverse, les « campagnes » ou les territoires moins denses bénéficient d’autres aménités : les conditions environnementales y sont souvent plus favorables, les effets de congestions y sont moins importants, le coût du logement est en général moins élevé, les inégalités y sont aussi souvent moins importantes. Prendre en compte des critères de bien-être au-delà des critères économiques (tels que le stress, le sentiment de bonheur, la santé) change-t-il le constat ? La fracture territoriale entre ville et campagne est-elle réelle et générale ? On gagne mieux sa vie en ville mais cela n’est-il pas compensé par un coût de la vie plus élevé ? Est-ce le cas dans toutes les villes ? Un territoire rural connecté à une métropole est-il comparable à un territoire rural isolé ?

Mesurer le bien-être ?

Bien que les enquêtes systématiques sur le bien-être subjectif datent de l’immédiat après-guerre, et qu’on trouve des questions de ce genre dans les enquêtes antérieures (voir Davoine (2012) et Pawin (2013)), l’idée d’utiliser le bien-être ressenti comme un indicateur et objectif de politique publique n’est arrivée au premier plan qu’après la crise de 2008, lorsque le besoin d’outils complémentaires au produit intérieur brut s’est fait plus fortement sentir. Sur le plan conceptuel, la France a été pionnière en la matière en organisant la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi (dont on peut utilement relire le rapport Stiglitz, Sen, and Fitoussi (2009)), qui faisait de ces indicateurs un éléments-clef du tableau de bord d’une politique de l’après-tout-PIB. Concrètement, cela signifie poser aux citoyens des questions du type :

Dans l’ensemble, sur une échelle allant de 0 à 10, dans quelle mesure êtes-vous satisfait.e de la vie que vous menez actuellement ?

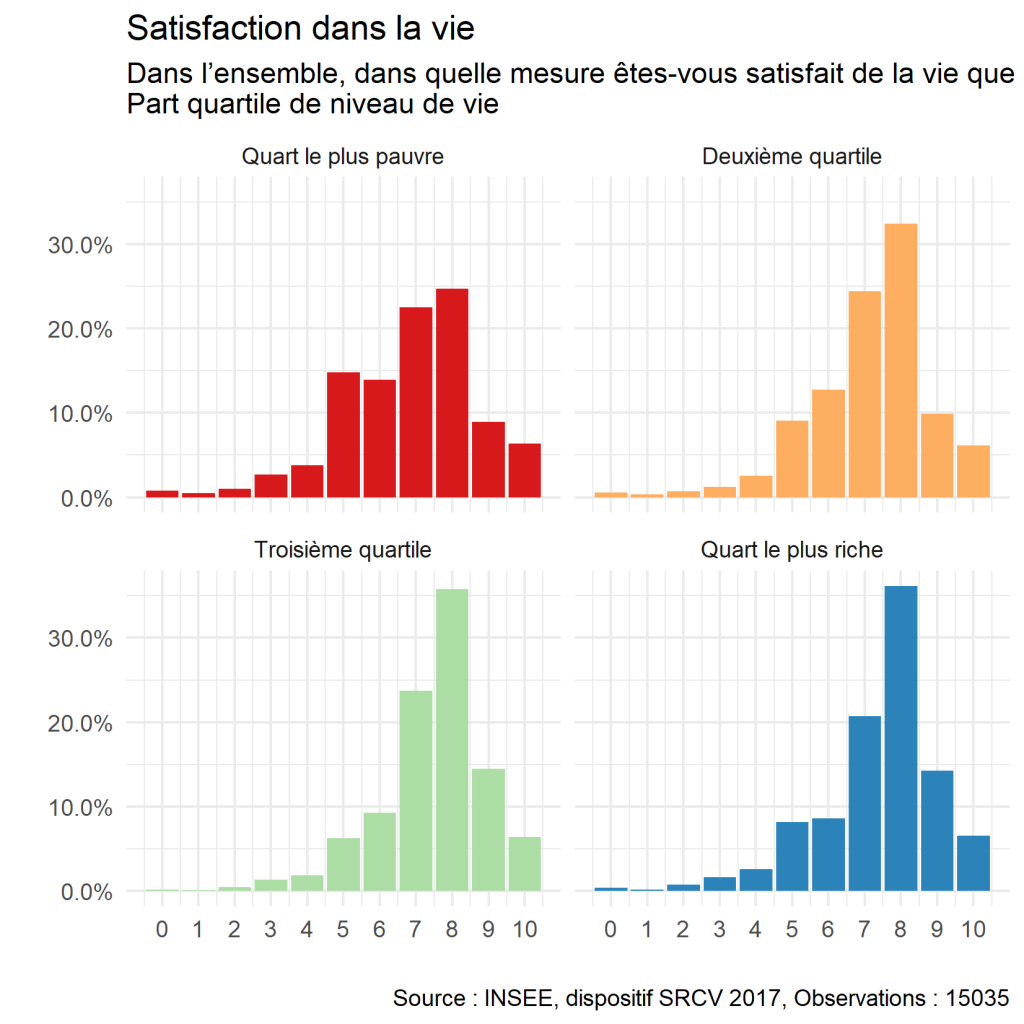

La Figure 1 ci-dessus représente les réponses à cette question, posée en France dans le cadre du dispositif SRCV de l’INSEE, ventilées par quartile de niveau de vie. Cette décomposition illustre la principale force de cette approche : on constate que si un meilleur niveau de vie réduit la part des malheureux, il change assez peu la part des réponses entre 5 et 10. Plus généralement, le champ de l’économie du bonheur montre que ce qui constitue le sentiment d’une vie bonne est un agrégat complexe, qui varie d’un individu à un autre. À rebours d’indices synthétiques, construits en combinant une sélection a priori de composantes de la qualité de vie, l’économie du bien-être propose donc d’utiliser des indicateurs subjectifs comme celui-ci, laissant à chaque individu la possibilité de choisir implicitement les éléments qu’il retient, et le poids qu’il leur donne.

Avec quelles données ?

Si la France a été en avance sur le plan conceptuel, l’idée d’utiliser des indicateurs subjectifs a rencontré des obstacles intellectuels et politiques importants dans notre pays.

Figure 2

Nous sommes ainsi aujourd’hui loin de nations comme la Nouvelle-Zélande, l’Islande ou l’Écosse, qui accordent à ces métriques un poids central dans la conception et la conduite de leur action publique. Pour les mêmes raisons, nos instruments de mesure sont en retrait de ce qui s’y fait. Ainsi, l’Office for National Statistics britannique, qui a intégré ces questions dans son recensement, est en mesure de restituer des estimations au niveau des entités politiques locales les plus fines, les local authorities (Figure 2, avec une granularité de l’ordre du NUTS 3 de la nomenclature européenne).

En France, la source de référence est une enquête annuelle touchant environ 16 000 ménages, ce qui ne permet pas une représentativité en-deçà du niveau de la grande région (ZEAT, correspondant au niveau NUTS 1 de la nomenclature européenne), ou d’une typologie d’unité urbaine en 10 catégories.

Nous sommes donc limités dans ce que nous pouvons dire en termes territoriaux, puisque nous allons raisonner sur des ensembles hétérogènes. Nous montrons toutefois que malgré cette hétérogénéité, quelques éléments émergent qui viennent interroger la simple opposition entre villes en campagnes.

Paris et le désert Français ?

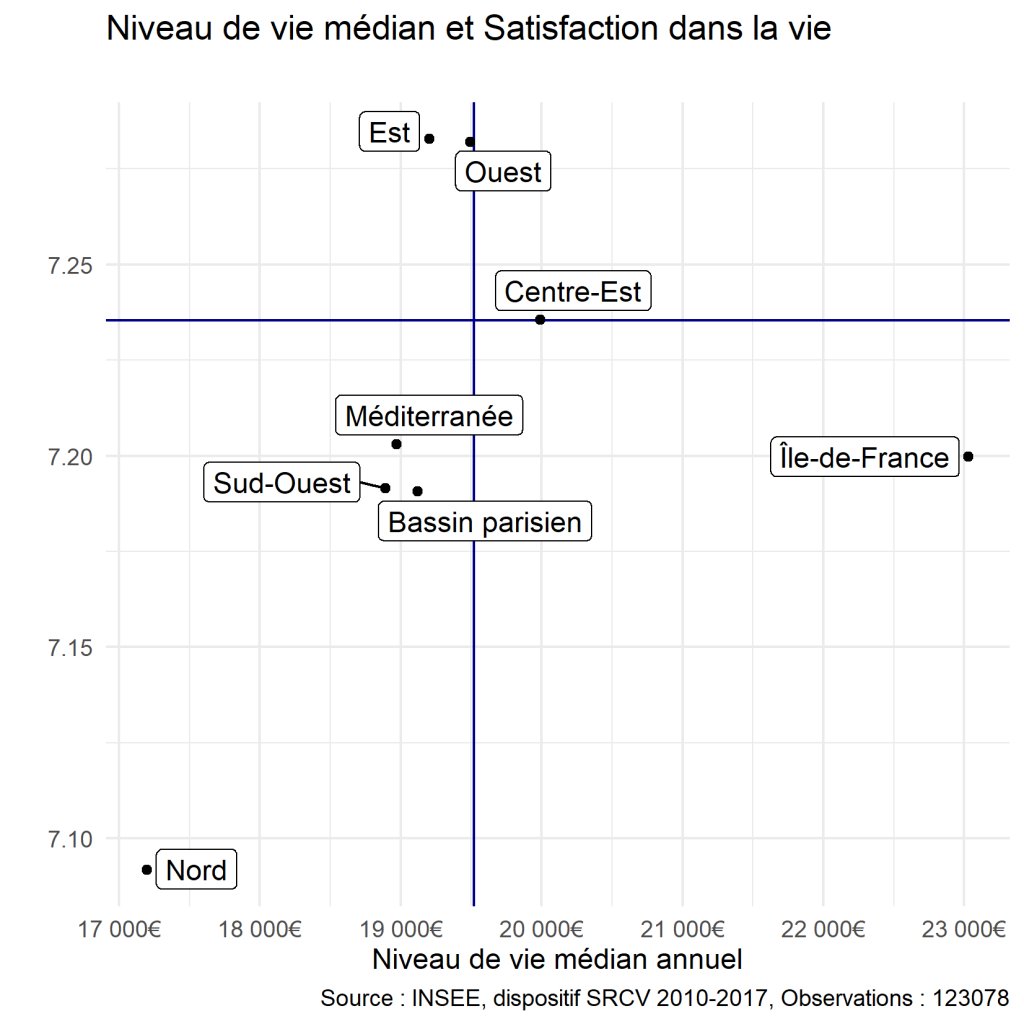

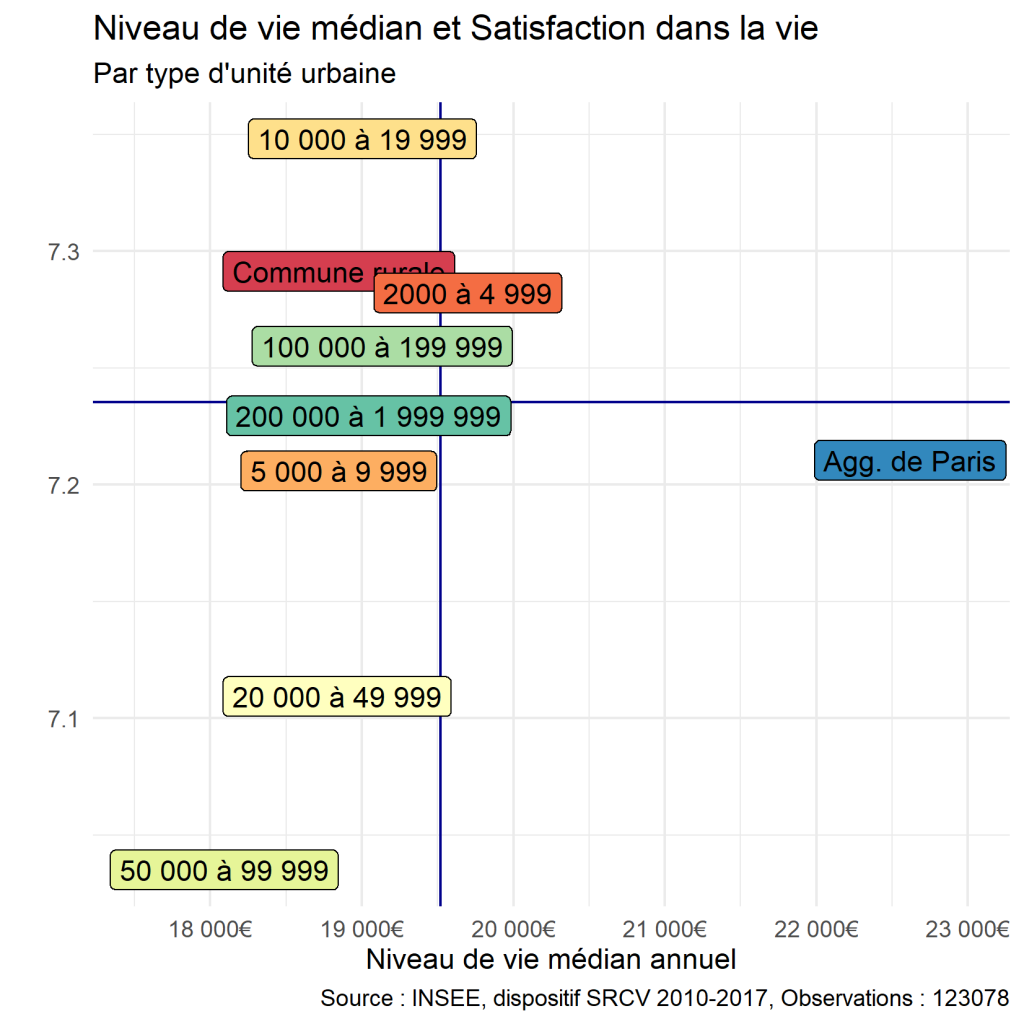

En 1947, Jean-François Gravier et Raoul Dautry (Gravier and Dautry (1947)) faisaient le portrait d’une France en deux parties : Paris, et le reste. Si on regarde aujourd’hui avec les outils du bien-être subjectifs, on constate que les écarts sont somme toute faibles, ainsi que le faisait remarquer l’INSEE au début de l’année (Gleizes and Grobon (2019)) : du bas au haut du graphique, les moyennes de satisfaction dans la vie par unité urbaine varient de 7,15 à 7,35 sur une échelle de 0 à 10.

Deux éléments peuvent cependant attirer l’attention. D’une part, le positionnement de Paris, qui est proche de la moyenne nationale en termes de satisfaction de vie, malgré un niveau de vie médian nettement plus élevé. Or, on sait que les revenus et le niveau de vie constitue un élément particulièrement important pour les Français dans l’évaluation de leur satisfaction de vie (Algan et al. (2018)). Il y a donc quelque chose dans l’agglomération parisienne qui vient contrebalancer les effets d’un niveau de vie général plus élevé. D’autre part, les unités urbaines de 20 000 à 49 999 et surtout de 50 000 à 99 999 habitants apparaissent nettement moins satisfaites en moyenne (Péron and Perona (2018) et Perona (2019)). Derrière ce dernier point il faut voir une accumulation des difficultés dans ce type d’agglomération : les populations fragiles y sont relativement sur-représentées, tandis qu’une dynamique démographique plus faible, et souvent l’émigration vers les métropole, fragilisent les liens sociaux.

Cadre de vie et logement

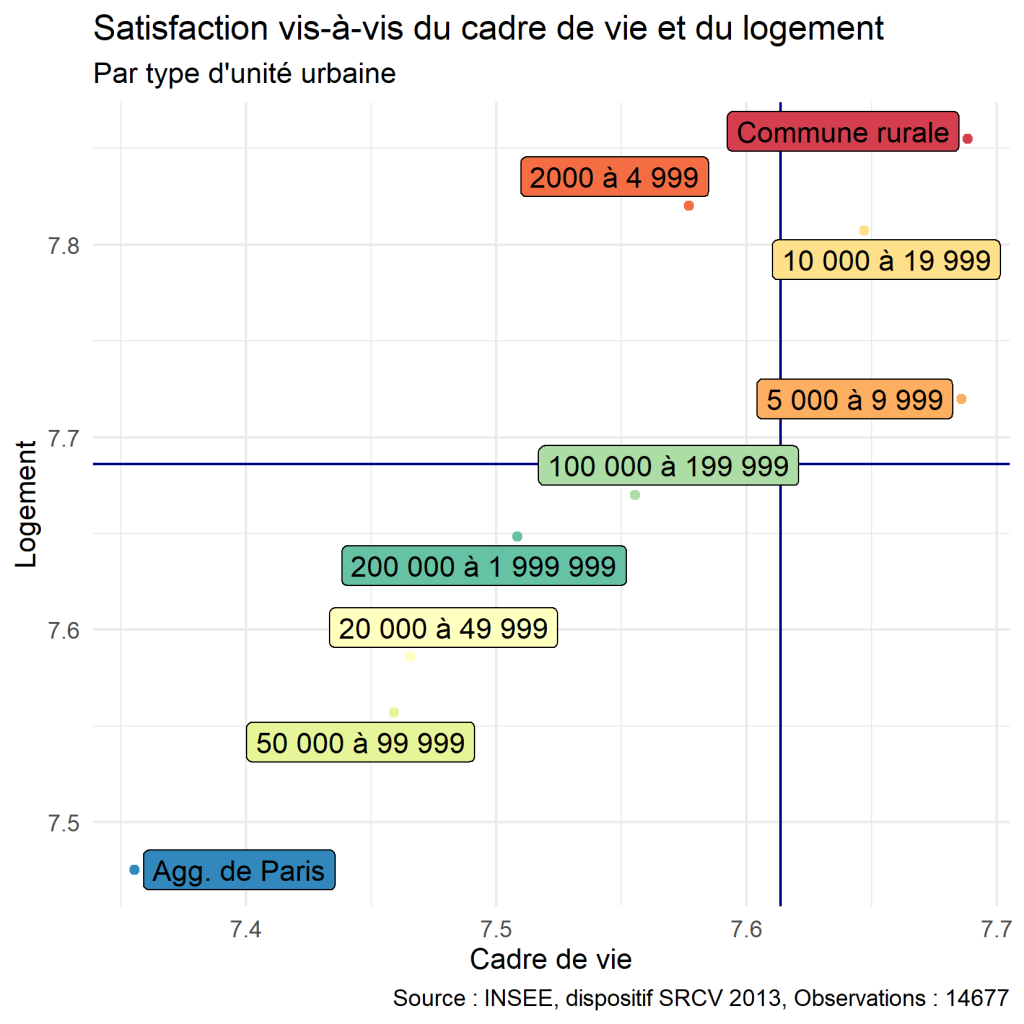

Représenter la satisfaction vis-à-vis du cadre de vie et du logement fait apparaître une gradation plus nette, avec en haut à droite les communes rurales et les petites villes, en milieu de tableau les grandes métropoles et métropoles locales, les villes moyennes, et Paris en bas à gauche (Figure 5).

Sans surprise, Paris a un problème sur ces deux plans, mais la position des villes moyennes, moins soumises à la pression démographique, y est plus surprenante. Pour comprendre cette gradation, il faut saisir que les écarts entre moyennes sont, comme pour les quartiles de la Figure 1, essentiellement dûs à la part plus ou moins importante de très insatisfaits. Au regard de ces indicateurs, la question « Vit-on mieux en ville ou à la campagne » ne se pose donc pas fortement au niveau de la plupart des gens (à la moyenne), mais au niveau du traitement réservé aux plus fragiles.

Un effet du type d’habitat ?

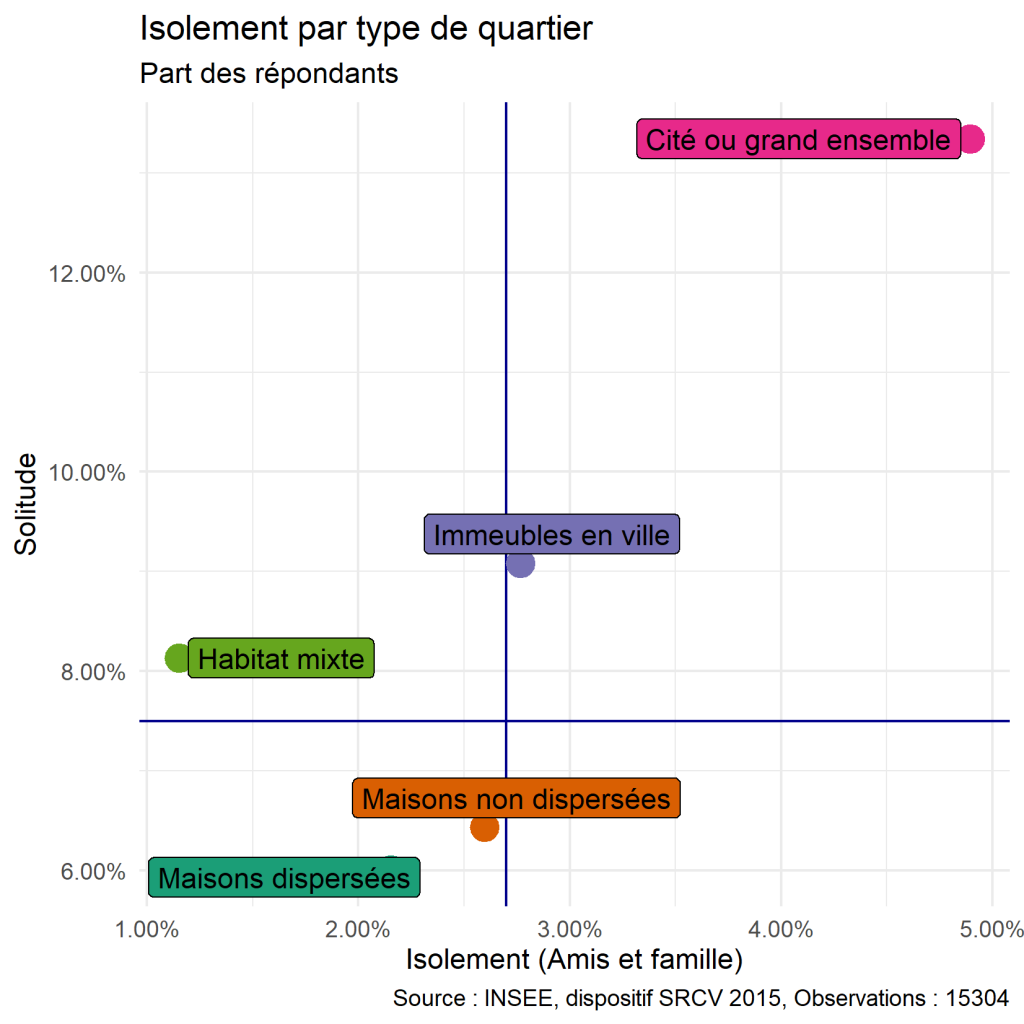

Ce poids déterminant des populations fragiles est illustré à une échelle géographique plus fine par la Figure 6, qui représente les différents types de voisinage en fonction d’un indicateur d’isolement (la proportion de personnes n’ayant eu aucun contact ni avec leurs amis, ni avec leur famille au cours du mois précédent, tirée de Gleizes, Grobon, and Legleye (2019)) et de la prévalence d’un fort sentiment de solitude.

On voit que les cités et grands ensembles sont, en dépit de leur forte densité, des lieux où la solitude est présente, touchant plus d’une personne sur dix – et l’image serait sensiblement la même si on représentait la satisfaction de vie. Bien évidemment, l’effet d’accumulation des difficultés sociales joue ici à plein, mais même en neutralisant la composition socio-démographique de la population, il reste un écart avec les autres structures urbaines. Ainsi, ce n’est peut-être pas tant la ville qui est en cause que certaines formes d’urbanisme, qui manquent d’urbanité.

Une géographie plus complexe

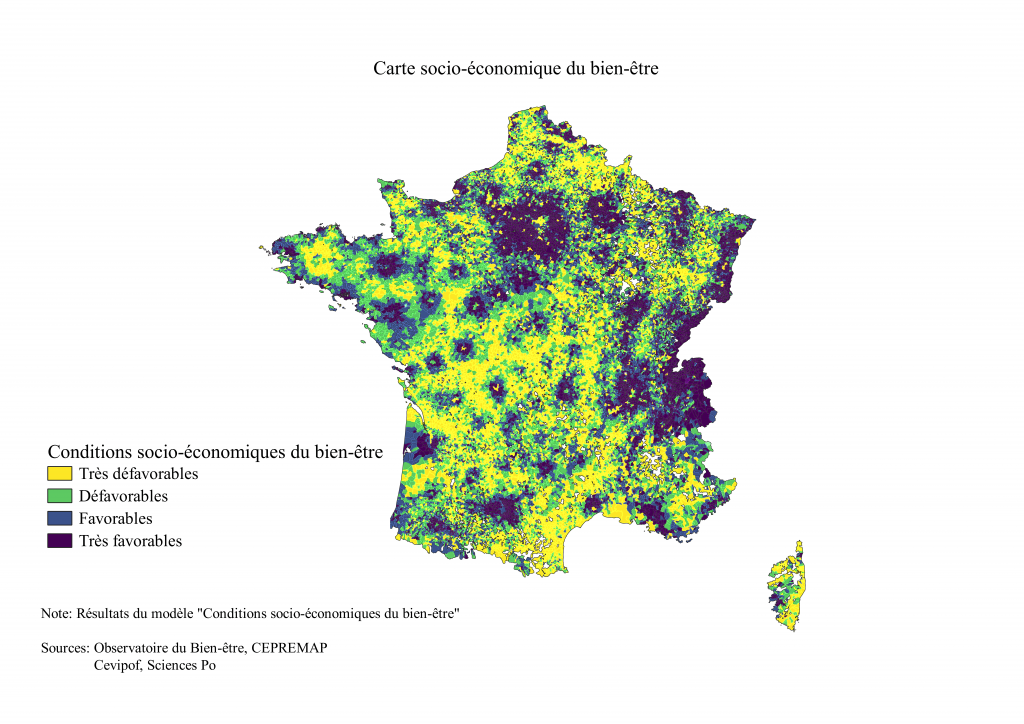

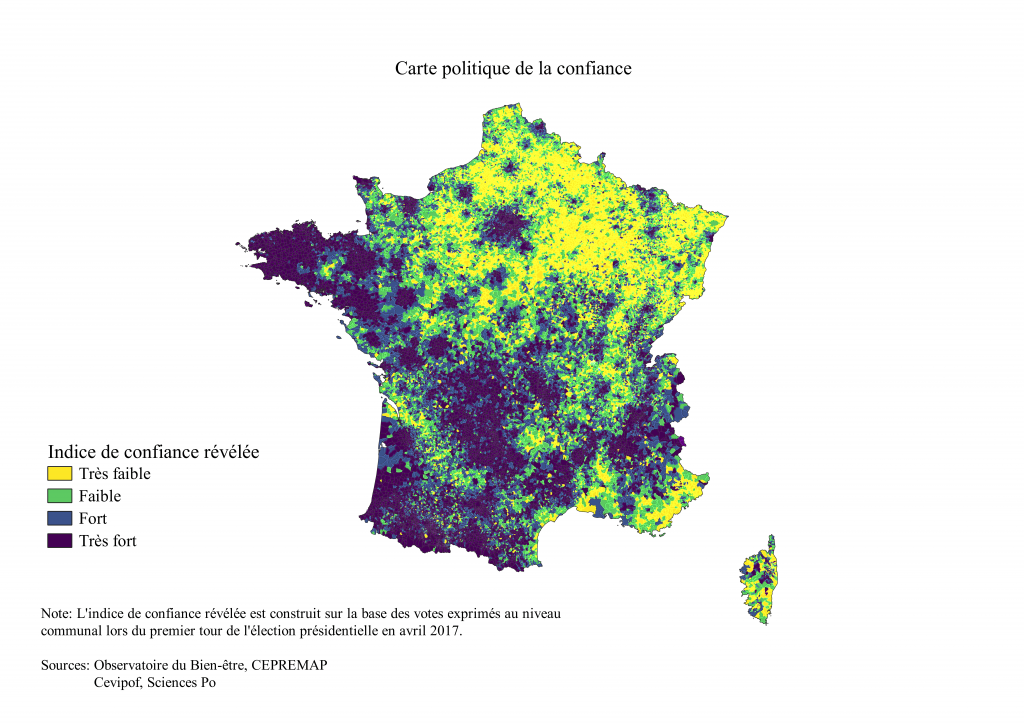

Faute de données, il est possible de faire des modélisations sur la base de ce que nous savons des corrélats de la satisfaction de vie et de la confiance interpersonnelle, deux éléments dont nous récents travaux (Algan et al. (2019)) ont montré combien ils structurent aujourd’hui l’espace politique français.

Ces modélisations font apparaître une géographie plus complexe que les oppositions construites jusqu’ici. Sur la satisfaction de vie (Figure 7), on voit certes bien les métropoles nationales et régionales, mais aussi de vastes campagnes où les conditions de vie sont favorables, et inversement des poches défavorables au sein même des pôles urbains et sur de vastes étendues rurales.

En ce qui concerne la confiance interpersonnelle (Figure 8), les structures macro-régionales dominent, avec un large gradient du nord-est au sud-ouest, cet élément procédant de déterminants historiques plus lents à évoluer.

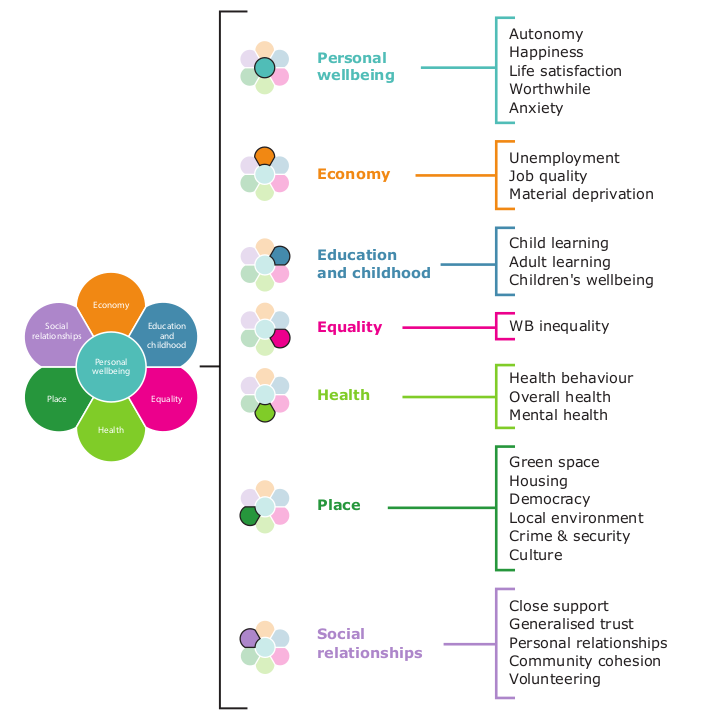

Se doter d’outils de mesure

Ces éléments nous font dire que les contrastes qui peuvent exister entre villes et campagnes, et entre types de villes, procèdent d’abord du recouvrement hétérogène de phénomènes qui vont de l’échelle macro-régionale à l’échelle du quartier. Pour aller plus loin, il nous semble indispensable de nous doter d’outils de mesure à ces échelles. Dans ce domaine, les Britanniques ont une longueur d’avance : le What Works Wellbeing a élaboré toute une boîte à outils pour permettre aux collectivités locales de toutes tailles de collecter des mesures organisées autour du bien-être subjectif, afin d’identifier les points douloureux et les leviers d’action. Ce type d’initiative ne demande qu’à être décliné en France. Alors pourrons-nous mieux analyser ce que recouvrent les différences entre territoires.

Bibliographie

Algan, Yann, Elizabeth Beasley, Daniel Cohen, and Martial Foucault. 2019. Les origines du populisme: enquête sur un schisme politique et social. Paris, France: Seuil.

Algan, Yann, Elizabeth Beasley, Claudia Senik, Amory Gethin, Thanasak Jenmana, and Mathieu Perona. 2018. Les Français, le bonheur et l’argent. Opuscules du CEPREMAP 46. Paris, France: Éditions rue d’Ulm/Presses de l’École normale supérieure. https://www.cepremap.fr/publications/les-francais-le-bonheur-et-largent/.

Davoine, Lucie. 2012. Économie du bonheur. Paris, France: la Découverte.

Gleizes, François, and Sébastien Grobon. 2019. “Le Niveau de Satisfaction Dans La Vie Dépend Peu Du Type de Territoire de Résidence – Insee Focus – 139.” January 14, 2019. https://www.insee.fr/fr/statistiques/3693199.

Gleizes, François, Sébastien Grobon, and Stéphane Legleye. 2019. “3 % Des Individus Isolés de Leur Famille et de Leur Entourage : Un Cumul de Difficultés Socioéconomiques et de Mal-être – Insee Première – 1770.” INSEE Première, no. 1770 (September). https://www.insee.fr/fr/statistiques/4205228.

Gravier, Jean-François, and Raoul Dautry. 1947. Paris et le désert français: décentralisation, équipement, population. Paris, France: Le Portulan, cop. 1947.

Pawin, Rémy. 2013. Histoire du bonheur en France depuis 1945. Paris, France: Robert Laffont, 2013.

Péron, Madeleine, and Mathieu Perona. 2018. “Note de l’Observatoire du Bien-être n°2018-07 : Bonheur rural, malheur urbain ?” 2018-07. Notes de l’Observatoire du Bien-être. Observatoire du Bien-être du CEPREMAP. https://www.cepremap.fr/2018/11/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2018-07-bonheur-rural-malheur-urbain/.

Perona, Mathieu. 2019. “Note de l’Observatoire du Bien-être n°2019-01 : La France Malheureuse.” 2019-01. Notes de l’Observatoire du Bien-être. Observatoire du Bien-être du CEPREMAP. https://www.cepremap.fr/2019/02/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2019-01-la-france-malheureuse/.

Stiglitz, Joseph, Amartya Sen, and Jean-Paul Fitoussi. 2009. “Mesure Performances Economiques et Progres Social.” Paris, France: Présidence de la République Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. https://www.vie-publique.fr/rapport/30513-mesure-performances-economiques-et-progres-social.