Conférence donnée à l’invitation du CEZAM Pays de la Loire dans le cadre de leur Observatoire 2019, devant un public de représentants du personnel élus dans les conseils d’entreprise

Le bonheur au travail : examen d’un discours

En introduction, les organisateurs de la conférence on diffusé trois vidéos sur le sujet. Extrait 1, Extrait 2, Extrait 3.

« Soyez heureux dans votre job », Best Place to Work, « Le bonheur au travail, tout le monde y gagne » : nous avons tous je pense été exposés à ces messages qui font du bien-être un travail une préoccupation de l’entreprise – ainsi qu’à certaines réactions tranchées que cela suscite1. Ces messages s’accompagnent volontiers de photos de collaborateurs souriants et épanouis, évoluant dans des espaces de travail sans bureaux, meublés de poufs, tables basses et plantes vertes. Nous sommes là dans des représentations bien éloignées des environnements de travail effectifs de la plupart des salariés, comme d’ailleurs des programmes de qualité de vie au travail effectivement déployés par les DRH, parfois sous la houlette d’un nouveau Chief Happiness Officer.

Dans leur ouvrage critique (Cabanas and Illouz 2018), E. Cabanas et E. Illouz font remonter ces messages au développement de deux champs scientifiques : la psychologie positive et l’économie du bien-être.

La psychologie positive est un champ de la psychologie né à la fin des années 1998 du constat que la psychologie avait beaucoup travaillé sur ce qui rendait les gens malades, et fort peu sur ce qui les rendait heureux. Elle s’est donc fixé comme programme de recherche de comprendre les mécanismes mentaux du bonheur, de l’épanouissement et de la résistance aux épreuves (la résilience).

Bien qu’historiquement plus ancienne, l’économie du bien-être subjectif a de son côté bénéficié d’un regain d’attention avec la crise de 2008, qui a relancé la proposition d’utiliser le bien-être ressenti comme indicateur d’évaluation de l’action publique, en complément de la richesse objective mesurée par le PIB (voir par exemple (Davoine 2012; Senik 2014) pour une description de ce domaine).

De fait, les articles de la presse d’entreprise portant sur ces sujets tirent souvent argument de résultats de recherche issus de l’un ou l’autre champ. Ces résultats sont toutefois isolés de leur contexte et de leurs hypothèses, au point de devenir méconnaissables. Il se diffuse ainsi dans les DRH et au final dans les esprits un magma pseudo-scientifique qui n’est plus à même d’aider efficacement à la conception de politiques d’entreprise, aussi bien intentionnées soient-elles. De cette situation de confusion naissent aisément des dérives, à commencer par transformer un objectif d’entreprise, celui d’avoir des salariés satisfaits de leur travail, en une injonction individuelle faite aux collaborateurs d’être heureux, indépendamment des réalités de leurs conditions de travail. Non seulement une telle injonction ne résout rien, mais elle est de nature à fragiliser encore plus les personnes déjà en état de souffrance au travail, rejetant sur elles la responsabilité de leurs difficultés.

Ces dérives ont logiquement généré bon nombre de critiques. En France, on a particulièrement prêté attention à celle d’E. Cabanas et E. Illouz. Leur ouvrage documente les dérives dans le passage entre des programmes de recherche scientifiques et l’activité de consultants et de DRH. La principale objection au bien-être au travail est politique. Ils rejettent l’idée que l’entreprise ne doit pas être un lieu de bien-être car celui-ci est pour eux un frein à l’action de classe, qui doit conduire à l’appropriation des moyens de production par les travailleurs. D’autres critiques, comme celles de (Ottaviani and Picard 2018), mettent en évidence le risque de construction artificielle de ce que doit être le bonheur, resserrée sur un modèle d’individu inséré, efficace et productif. Les deux types de critiques peuvent se rejoindre, comme dans (Purser 2019), où la mode du Midfulness est présentée comme une campagne semi-délibérée pour réduire au silence les impulsions à l’action collective.

Pour intéressants qu’ils soient, ces angles d’attaque apportent il me semble assez peu au salarié ou à son représentant lorsqu’il s’agit de discuter une politique d’entreprise : comment se positionner face à des initiatives qui affichent comme intention d’améliorer l’expérience au travail des collaborateurs ? C’est à ce côté plus pratique que je vais consacrer l’essentiel de mon intervention ici. Ma démarche est de vous présenter les résultats de recherche qui structurent ce débat, afin de vous aider à y voir plus clair entre le solide, le discutable et la pensée magique.

Salariés heureux, salariés productifs ?

Happy employees equal happy customers. Similarly, an unhappy employee can ruin the brand experience for not just one, but numerous customers.

Richard Branson, Virgin

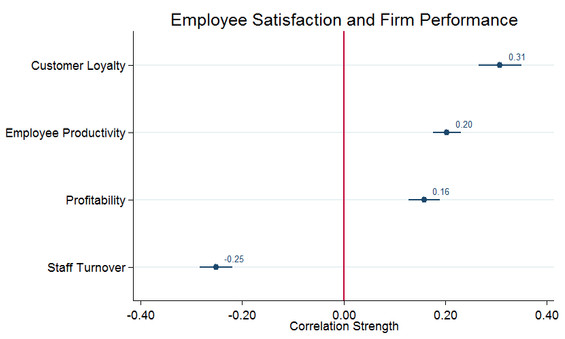

Bien évidemment, l’intérêt des dirigeants d’entreprise pour le bien-être de leurs salariés provient d’abord d’un intérêt bien compris : l’idée qu’un salarié plus heureux est un salarié plus productif. De fait, une récente revue de la recherche disponible sur ce thème (Krekel, Ward, and Neve 2019) indique que les entreprises, établissements ou services où les collaborateurs se déclarent en moyenne plus satisfaits de leur travail sont aussi plus productifs et plus rentables que les entreprises, établissements ou services comparables où la satisfaction moyenne est moindre. Par ailleurs, l’étude des trajectoires des entreprises lors de la dernière crise a montré que les entreprises où les salariés trouvent le plus de sens à leur travail ont nettement mieux résisté à la crise que les autres.

Il faut mettre ces résultats en regard d’un autre élément important : à partir d’un certain niveau de revenu, l’effet sur la satisfaction de vie ou au travail d’une augmentation de salaire ou d’une promotion est de courte durée (voir à ce sujet la synthèse (What Works Wellbeing 2018)).

On comprend bien comment des DRH ont pu voir dans les programmes de qualité de vie au travail un substitut à une politique salariale de moins en moins efficace pour toute une partie de la pyramide des salaires. C’est particulièrement le cas en France, où l’augmentation du SMIC a compressé l’échelle des salaires, sauf pour les très haut revenus, ainsi que le rappelle (Christian Baudelot et al. 2014). Ce n’est pas un hasard si les initiatives de qualité de vie au travail dans les grandes entreprises sont calibrées pour s’adresser en priorité aux cadres. Dans une période de modération salariale, de telles actions peuvent ainsi apparaître comme à la fois moins coûteuses et plus efficaces.

Ce raisonnement contient un large fond de vérité : il n’est pas pertinent à mon sens de le rejeter en bloc. Il faut en revanche bien en comprendre les limites, et pour ce faire, il faut se pencher plus en détail sur ce que recouvre cette meilleure productivité des entreprises où les salariés sont les plus heureux, ce que fait le graphique ci-dessous.

En plus de la productivité et de la profitabilité, on constate que les entreprises dont les salariés sont en moyenne plus heureux reçoivent un score plus élevé de satisfaction client. Ce résultat, qui illustre la citation de C. Branson ci-dessus, est assez intuitif : la relation commerciale est plus agréable quand l’interlocuteur est satisfait de son travail. Quantitativement, une récente étude dans des centres d’appel britannique montre ainsi que les salariés plus heureux passent plus d’appels par heure, ont un taux de transformation des appels en ventes plus élevés, et suivent mieux les instructions et procédures.

Il faut cependant faire bien attention à la quatrième métrique : les entreprises où les salariés sont heureux ont un taux de rotation de la main-d’œuvre plus faible que celui des autres entreprises. Or, ce sont le plus souvent les plus malheureux qui partent d’une entreprise. On peut aller même plus loin avec (Barazzetta, Clark, and d’Ambrosio 2017) : un faible niveau de satisfaction, et en particulier la sensation que la rémunération n’est pas équitable, est un fort prédicteur de la démission. Plus généralement, d’autres études ont montré que la satisfaction au travail était associée à un niveau individuel à un absentéisme plus faible, qu’il s’agisse d’absences médicales ou non-médicales. Ainsi, au Royaume-Uni, le stress et la dépression sont la cause de 43 % des jours d’absence au travail.

En d’autres termes, une part significative des gains de performance observés dans les entreprises où les salariés sont les plus heureux doit être liée à la moindre fréquence des symptômes connus de la souffrance au travail que sont l’absentéisme ou la rotation rapide des salariés2. Pour la recherche donc, il n’y a pas de disjonction entre l’objectif de bien-être au travail et la lutte contre la souffrance au travail. Au contraire, la lutte contre la souffrance au travail est probablement l’endroit où le retour sur investissement est le plus élevé.

Que recouvre en pratique le bien-être au travail ?

Satisfaction au travail en France : quelques éléments quantitatifs

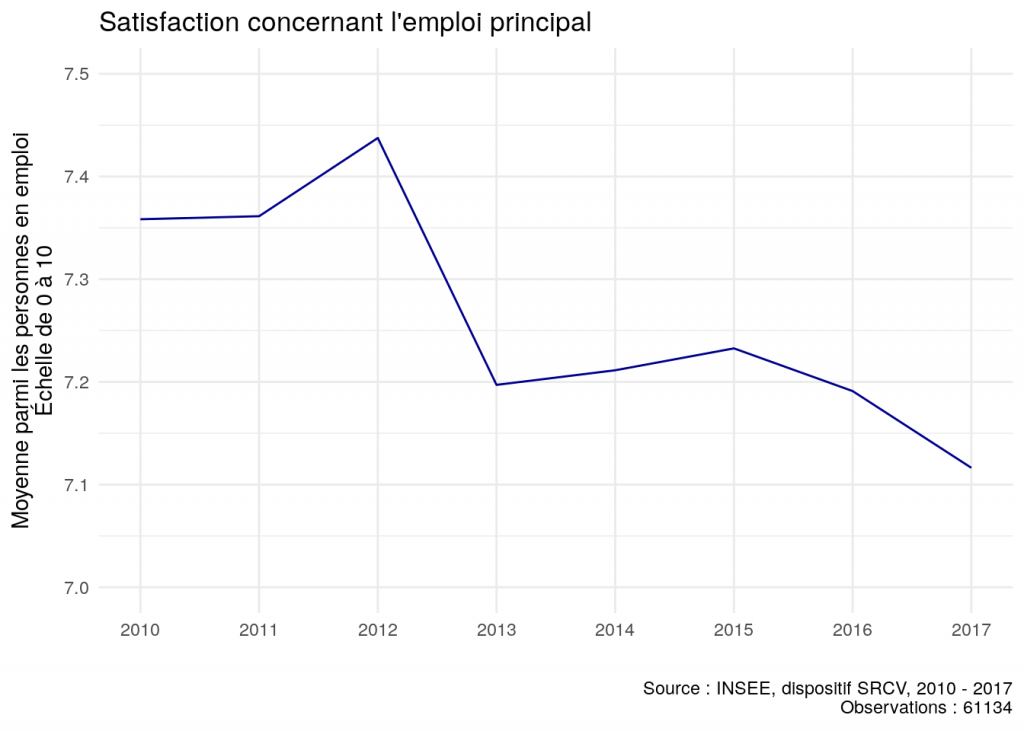

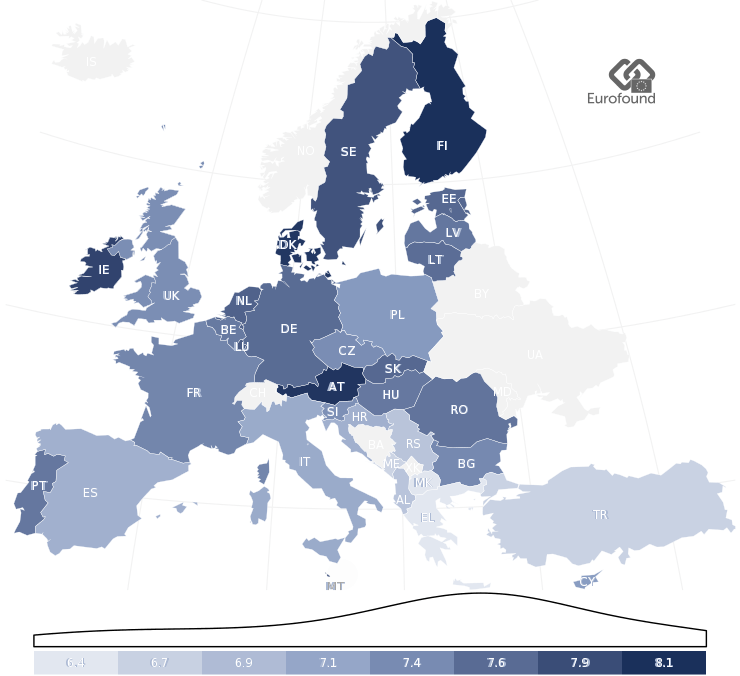

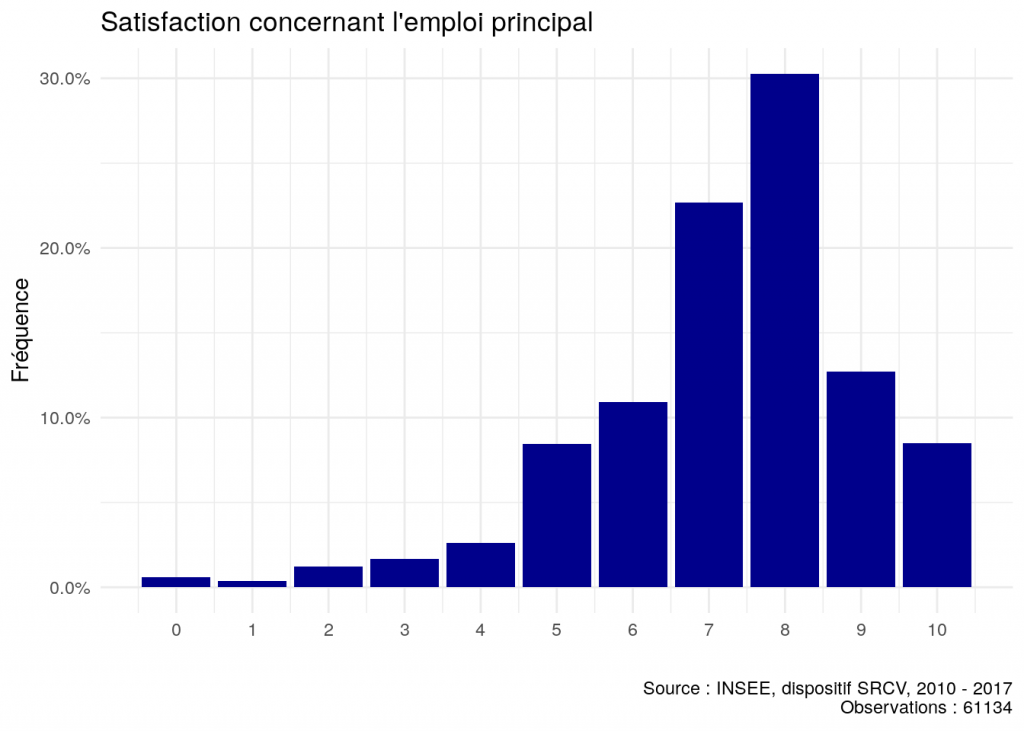

Commençons par un consat : les Français sont plutôt satisfaits de leur travail. Sur une échelle de 0 (« Pas du tout satisfait ») à 10 (« Entièrement satisfait »), la moyenne des réponses à la question de l’enquête Statistique sur les Ressources et les Conditions de Vie des ménages (SRCV, à peu près huit mille répondants par année à cette question) varie entre 7,45 et 7,10, soit un niveau de satisfaction à la fois assez élevé et assez stable depuis 2010. Ce résultat place la France dans la moyenne europénne, comme illustré ci-dessous avec les données de l’Eurobaromètre.

Sur base de la (des) question(s) Q6b provenant de l’enquête européenne sur la qualité de vie, réalisée en 2016.

De fait, la part des répondants qui déclarent une mauvaise satisfaction vis-à-vis de leur travail est relativement faible : moins de 4 % des répondants déclarent une satisfaction vis-à-vis de leur travail inférieure ou égale à trois, et 85 % des répondants choisissent une modalité supérieure ou égale à 6. En d’autres termes, les Français ne semblent pas, pour la plupart, malheureux dans leur travail. De cette distribution, je tire l’idée qu’on peut en France travailler à la fois à la lutte contre la souffrance au travail — 6 % de personnes malheureuses au travail sont 6 % de trop, tant ce domaine est important dans la construction du bien-être d’ensemble des personnes — et à l’amélioration de la satisfaction au travail d’une grande partie de la population.

Vers une définition d’un « bon boulot »

Avant de parler de comment faire, il faut commencer par déterminer que faire, en d’autres termes qu’est-ce qui contribue à faire d’un emploi un « bon boulot » (good job). Cette question représente à elle seule tout un programme de recherche, comme le montrait déjà (OCDE 2013) et qui se poursuit avec des contributions comme (Clark 2015) ou (Thomas Coutrot 2018). Je vais présenter ici la synthèse par le What Works Wellbeing britannique des résultats de l’enquête Wellbeing and Workplace performance. Par rapport aux précédentes, cette enquête a pour avantage de ne pas chercher à déduire les caractéristiques d’un « bon boulot » en examinant statistiquement les corrélations avec la satisfaction des répondants, mais leur a posé directement la question des critères qui font, selon eux, un « bon boulot ». Le tableau suivant rassemble les principales réponses en trois thèmes :

| Autonomie et compétence | Encadrement de qualité | Cadre de travail |

|---|---|---|

| Décider quand et comment faire son travail | Clarté des attentes et objectifs | Équité des rémunérations |

| Des tâches variées | Encouragements et reconnaissance | Équilibre des temps de vie |

| Utilise et développe de nouvelles compétences | Sens du travail accompli | Sécurité de l’emploi et perspectives de carrière |

| Relations positives avec les collègues et clients | ||

| Environnement sûr et agréable |

À mon sens, ce tableau porte un message clair : la satisfaction au travail repose d’abord sur des fondamentaux connus, allant de la stabilité de l’emploi à un encadrement de qualité en passant par une rémunération équitable. Le champ d’action est donc vaste, et les outils beaucoup plus intéressants que le baby-foot ou la corbeille de fruits.

Ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne moins

Il faut probablement dire à ce point que cette question du bien-être au travail fait est un objet pour deux disciplines scientifiques distinctes, qui en pratique se parlent trop peu. On a d’une part les sciences de gestion, qui construisent des cadres pour conceptualiser des pratiques et utilisent largement des méthodes qualitatives, et l’économie, qui repose essentiellement sur des méthodes quantitatives et expérimentales. Je vais toucher ici aux deux disciplines.

Revenons un instant sur un constat essentiel de la partie précédente : la sécurité de l’emploi et dans l’emploi (sécurité physique, adéquation des objectifs aux moyens) ainsi que l’équité et la bienveillance dans les relations sont des prérequis pour que tout autre type d’intervention ait un effet. On ne peut pas durablement pallier un environnement de travail toxique par des améliorations sur les autres fronts. Or, il y a fort à faire dans ce domaine en France. Deux chercheurs du CEPREMAP ont ainsi récemment produit une synthèse (Askenazy and Erhel 2017) montrant que la recherche de flexibilité dans l’emploi en France a eu des conséquence délétères sur la productivité du travail. Ces conséquences se sont combinées à une politique de réduction des charges sur les bas salaires qui incite peu les employeurs à investir dans la qualification de leur main-d’œuvre, conduisant au constat connu d’une sous-qualification de la force de travail française et à des trappes à précarité. Il y a là des points d’attention essentiels pour toute action visant à améliorer le bien-être au travail.

Pour autant, on peut aussi mettre en évidence un ensemble d’actions qui ont montré leur efficacité dans un cadre expérimental et qui peuvent être déployées dans des entreprises qui fonctionnent raisonnablement bien. Celles-ci tombent dans deux grandes catégories : le management et ses méthodes d’une part, la formation d’autre part.

Le management et l’organisation du travail

Au regard des deux premières colonnes du tableau, il semble clair qu’il y a dans beaucoup d’entreprises françaises une bonne marge de progression sur l’organisation et la gestion du travail. Dans le cas britannique, le What Works Wellbeing (What Works Wellbeing 2017a) montre qu’une réorganisation des espaces de travail et du travail lui-même a des effets mesurables sur le bien-être des collaborateurs, à la condition que ceux-ci soient directement impliqués dans la redéfinition des tâches, des manières de faire et des espaces de travail, et que cela s’accompagne d’une formation. Pour donner tous leurs effets, de tels programmes doivent être réalisés à l’échelle de la structure pertinente (établissement, entreprise), et viser explicitement (i.e. dans les KPI) le bien-être des salariés. Dans le cadre de tels plans, il importe de créer les conditions d’une expression la plus libre possible des salariés. Ainsi, dans un service qui aurait une forte culture du présentéisme et du micro-contrôle, les demandes d’horaires plus flexibles ou de télétravail pourraient ne pas être exprimées par peur de rentrer en conflit avec la culture managériale locale.

En termes d’organisation du travail, une autre synthèse du même organisme (What Works Wellbeing 2017c) met en évidence que la promotion du travail d’équipe fournit des gains de bien-être et de performance appréciables. Le travail d’équipe peut être particulièrement le lieu d’une mise en responsabilité des personnes et de formations croisées entre les salariés (dûement reconnues et valorisées par leur hiérarchie).

Dans le cas français, le management pose souvent problème. D’une part, notre culture nationale, fondée sur la méfiance et le contrôle (Algan, Cahuc, and Cohen 2016) est peu ouverte aux méthodes de management qui promeuvent le bien-être plutôt que la peur ou le sentiment d’inadéquation. Remercier ou féliciter est vu comme une prise de risque : celui que collaborateur reçoivent des appréciations positives comme un engagement d’augmentation de salaire — et inversement, le collaborateur a tendance à douter de la sincérité des remerciements si ceux-ci n’ont pas de conséquences sur la rémunération.

Cette centralité des revenus dans la construction du bien-être en France (Algan et al. 2018) vient compliquer la mise en place d’un management fondé sur la confiance réciproque.

Par ailleurs, le management constitue le plus souvent l’unique voie de promotion dans une entreprise française, ce qui conduit les salariés à rechercher à accéder à un poste de ce type quand bien même ils n’y ont aucune appétence ni capacité. Dans d’autres pays, des voies de technicien ou expert senior permettent de progresser dans sa carrière pour les personnes qui préfèrent mettre en pratique ou transmettre leur savoir-faire sans avoir à gérer une équipe. Inversement, à la recherche de crédibilité ou de performance, la tendance est grande à promouvoir managers les salariés les plus performants. C’est souvent une erreur : une littérature croissante (Benson, Li, and Shue 2019) montre que les meilleurs commerciaux font les pire managers. Ces travaux suggèrent ainsi deux pistes de réforme du mode de promotion :

- La création et la valorisation de rôles d’expert senior (parfois appelés conseillers spéciaux dans la fonction publique), permettant une progression aux profils peu attirés ou inadaptés à l’encadrement.

- Un revue des critères de promotion afin de placer aux postes d’encadrement les personnes qui ont démontré leur capacité à créer les conditions d’un « bon boulot » pour leur équipe : confiance, soutien, capacité à donner du sens, aptitude au travail collaboratif, etc.

La formation

La première colonne des éléments d’un « bon boulot » signale à elle seule l’importance de la formation continue, formelle comme informelle.

La synthèse (What Works Wellbeing 2017b) montre que les formations explicitement dédiées au bien-être ont une efficacités démontrées, sous deux conditions :

- qu’elles soient adaptées aux problèmes effecivement rencontrés dans la vie professionnelle

- qu’elles comportent une forte partie de présentiel (les formations essentiellement en e-learning se révèlent peu efficaces)

Que sont les formations au bien-être ? En France, nous parlerions sans doute plutôt d’efficacité personnelle. Une bonne partie des exemples donnés relèvent ainsi des techniques de gestion du stress (y compris le fameux Mindfulness ou pleine conscience), mais aussi de la communication non-violente (à destination d’infirmières) voire la gestion du sommeil (enseignants).

Il convient à ce stade de noter que ces formations n’ont d’effets importants à long terme que si les causes initiales du mal-être au travail, typiquement le manque de ressources pour accomplir ses tâches, sont traitées en parallèle. Elles ne constituent donc pas une solution à un environnement de travail dégradé, mais n’en sont pas moins fondamentales pour dégager le temps et l’énergie nécessaires au déploiement des investissements et réorganisations pour remédier aux problèmes initiaux.

Par contraste, les formations ayant trait aux compétences purement professionnelles ont un effet limité sur le bien-être. Elles sont les plus efficaces sur les publics les moins qualifiés — en France ceux qui reçoivent le moins de formations, et si elles conduisent à une qualification formelle, offrant une perspective d’évolution. Comme dans d’autres domaines, ce pan de l’activité bénéficie grandement de l’implication des collaborateurs eux-mêmes dans la conception de l’offre de formation, qui comporte souvent des manques à destination de publics sous-représentés dans les instances de décision, et aussi en tant que formateurs eux-mêmes.

Construire le bien-être au travail

Peu importe en fait que ces points soient portées par un dirigeant, la filière RH ou un.e Chief Happiness Officer : les ressorts d’efficacité résident dans le pouvoir donné à cette personne d’interroger les fonctionnements, d’impliquer les salariés dans les évolutions de leur travail et de leur environnement de travail, et dans la crédibilité d’un objectif de bien-être au travail. Nous en sommes à un stade où il est largement possible de tester, d’expérimenter et d’évaluer, y compris pour les structures petites et moyennes : la mise en place d’un questionnaire en ligne se fait à faible coût et de multiples guides existent sur quelles questions poser et comment exploiter les résultats (sans compter les chercheurs, dont beaucoup sont intéressés à accompagner de telles expérimentations).

De fait, la prise en compte de l’ensemble de ces résultats, et le fait de dégager au sein de l’entreprise du temps pour envisager leur application, apparaît non seulement utile à la productivité, mais en fait un passage obligé pour négocoer la transformation des modes de travail induite par les outils numériques, ainsi que le rappelle (Langot and Petit 2019). Le passage de la machine à vapeur à l’électricité nous fournit ici un bon parallèle. Les usines de la machine à vapeur étaient dépendantes d’une source de mouvement unique, centralisée, imposant un rythme commun à la chaîne de production, du fait du coût et de la complexité des réducteurs de vitesse. C’était ainsi à l’homme de s’adapter au rythme de la machine, ainsi que dénoncent Fritz Lang dans Metropolis ou Charlie Chaplin dans Les Temps Modernes. L’électricité, en décentralisant la production de mouvement, a permis d’adapter le rythme des chaînes de production au temps nécessaire à la bonne exécution de chaque étape du processus. Pour ce faire, il a fallu transformer complètement la structure même des usines : exit l’organisation autour d’une source de puissance centrale, arrivent les bâtiments modulaires et l’adaptation du travail au corps du travailleur (l’ergonomie). Le numérique fait connaître à l’ensemble des secteurs une transformation similaire : de centralisée dans une chaîne managériale verticale, l’information peut circuler à moindre coût dans toutes les directions, ce qui modifie l’architecture du travail de la même manière que le passage à l’électricité avait modifié l’architecture matérielle des usines. C’est désormais autour de l’esprit humain et de son fonctionnement – ou plutôt de ses fonctionnements – que se réorganise le travail. Pour moi, le bilan des études que j’ai mentionnées ici est donc que l’attention portée au bien-être des salariés constitue une condition sine qua non pour que cette transformation génère les gains de productivité promis, plutôt que de l’angoisse et de la souffrance.

Bibliographie

- Algan, Yann, Elizabeth Beasley, Claudia Senik, Amory Gethin, Thanasak Jenmana, and Mathieu Perona. 2018. Les Français, le bonheur et l’argent. Opuscules du CEPREMAP 46. Paris, France: Éditions rue d’Ulm/Presses de l’École normale supérieure.

- Algan, Yann, Pierre Cahuc, and Daniel Cohen. 2016. La société de défiance: comment le modèle social français s’autodétruit. Paris, France: Éditions Rue d’Ulm.

- Askenazy, Philippe, and Christine Erhel. 2017. Qualité de l’emploi et productivité. Rue d’Ulm | CEPREMAP. Opuscules du CEPREMAP 43. Paris.

- Barazzetta, Marta, Andrew E. Clark, and Conchita d’Ambrosio. 2017. “Unfairness at Work: Well-Being and Quits.”

- Benson, Alan, Danielle Li, and Kelly Shue. 2019. “Promotions and the Peter Principle.” VoxEU.org.

- Cabanas, Edgar, and Eva Illouz. 2018. Happycratie: comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. Translated by Frédéric Joly. Paris, France: Premier Parallèle.

- Christian Baudelot, Damien Cartron, J’erôme Gauti’e, Olivier Gaudechot, Michel Gollac, and Claudia Senik. 2014. Bien Ou Mal Payés ? Les Travailleurs Du Public et Du Privé Jugent Leurs Salaires. Opuscules Du CEPREMAP 35. Paris: Éditions Rue d’Ulm et CEPREMAP.

- Clark, Andrew E. 2015. “What Makes a Good Job? Job Quality and Job Satisfaction.” IZA World of Labor, December. https://doi.org/10.15185/izawol.215.

- Davoine, Lucie. 2012. Économie du bonheur. Paris, France: la Découverte.

- Krekel, Christian, George Ward, and Jan-Emmanuel De Neve. 2019. “Employee Wellbeing, Productivity, and Firm Performance: Evidence from 1.8 Million Employees.” VoxEU.org.

- Langot, François, and Pascale Petit. 2019. “L’évaluation des politiques publiques.” Revue Francaise d’economie Vol. XXXIV (1): 3–13.

- Marie-Hélène Amiel, Pascal Godefroy, and Stéfan Lollivier. 2013. “Qualité de Vie et Bien-Être Vont Souvent de Pair.” INSEE Première, no. 1428 (August).

- OCDE. 2013. How’s Life? 2013. Paris: OCDE.

- Ottaviani, Fiona, and Hélène Picard. 2018. “Le bonheur, à quel prix ?” The Conversation.

- Purser, Ronald. 2019. “The Mindfulness Conspiracy.” The Guardian, June.

- Senik, Claudia. 2014. L’économie du bonheur. Paris, France: Seuil.

- Thomas Coutrot. 2018. “Travail et Bien-Être Psychologique – Ministère Du Travail.” Document d’études. Paris: DARES.

- What Works Wellbeing. 2017a. “Job Quality and Wellbeing.” What Works Wellbeing.

- ———. 2017b. “Learning at Work and Wellbeing.” What Works Wellbeing.

- ———. 2017c. “Team Working.” What Works Wellbeing.

- ———. 2018. “Job Progression and Job Security: Briefing.” What Works Wellbeing.

- Il faut noter à ce point que N. Bouzou présente de manière erronée les résultats de la recherche dans cet extrait. Si certains affects positifs sont effectivement éphémères, d’autres composantes du bien-être, comme la satisfaction dans la vie, sont très stables dans le temps, et la vie professionnelle jour un rôle très important dans leur construction, voir par exemple (OCDE 2013)ou (Marie-Hélène Amiel, Pascal Godefroy, and Stéfan Lollivier 2013)

- Nous n’avons pas trouvé d’étude reliant explicitement satisfaction au travail et degré d’engagement. Il y a toutefois tout lieu de penser que les deux sont très proches, et que le phénomène de désengagement survient essentiellement chez des salairés peu satisfaits de leur travail.