Auteur : Amory Gethin

Dans une précédente note, nous mettions en évidence un choc d’optimisme suivant l’élection présidentielle de 2017. En utilisant une enquête différente, l’Eurobaromètre, cette note confirme l’existence de ce sursaut et permet d’en pousser plus loin l’analyse.

Plus ancien, l’Eurobaromètre montre que si les élections présidentielles voient une augmentation de l’optimisme, l’enthousiasme observé en 2017 est nettement plus important que celui qui avait accompagné les élections de 2007 ou 2012. Cette hausse est d’autant plus intéressante qu’elle survient dans un contexte de défiance accrue vis-à-vis des médias et des partis politiques et dans une société de plus en plus politisée.

De fait, Emmanuel Macron a réussi, au moment de son élection, à rassembler autour de lui l’essentiel du centre de l’espace politique français, ce à quoi n’était parvenu aucun de ses trois prédécesseurs. Parallèlement, centre-droit et centre-gauche se caractérisent par une hausse progressive de l’optimisme depuis le début du quinquennat Hollande, et ce en divergence croissante avec les anticipations des extrêmes du spectre politique.

Auteur :

Amory Gethin, Paris School of Economics

Retour sur le choc d’optimisme au lendemain de l’élection présidentielle

La victoire d’En Marche à l’élection présidentielle de 2017 s’est accompagnée d’une certaine ambiguïté qui témoigne de l’incertitude politique caractéristique de la fin du quinquennat Hollande. Dans quelle mesure, malgré l’impressionnante montée du vote extrême au premier tour, la large majorité obtenue par Emmanuel Macron au second tour reflète-t-elle une adhésion véritable, voire une simple acceptation, du projet de société qu’il défend ? À quel point le candidat est-il parvenu à transcender les clivages politiques et à rassembler des électeurs de tous horizons, objectif affiché du mouvement tout au long de la campagne ?

<

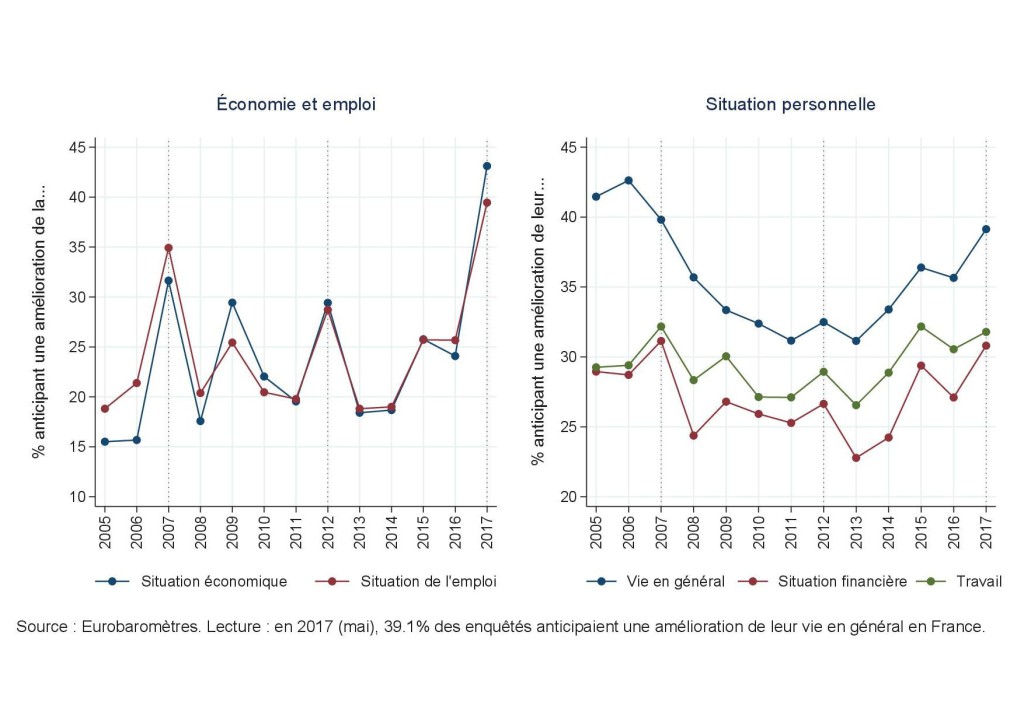

p align= »center »>Figure 1

Optimisme en France : 2005-2017

Les dernières notes de l’Observatoire du Bien-Être avaient montré l’existence d’une forte polarisation politique à la veille de l’élection présidentielle. Le pessimisme jouait à cet égard un rôle-clé, les électeurs les plus malheureux déclarant majoritairement avoir pour intention de voter Marine Le Pen (Algan et al. 2017) et une majorité de Français ayant très peu d’espoir pour leur avenir et pour celui du pays (Algan, Beasley & Senik 2017). Par ailleurs, l’analyse des enquêtes Eurobaromètres a permis de remettre en contexte ce phénomène, en mettant en évidence une polarisation progressive du mal-être vers l’extrême droite depuis la crise, allant de pair avec une restructuration de l’extrême gauche et une insatisfaction croissante des Français vis-à-vis de la démocratie (Jenmana & Gethin 2017).Pourtant, la dernière enquête trimestrielle de l’Observatoire réalisée en juin 2017 a révélé l’existence d’un retournement brutal des anticipations après l’élection d’Emmanuel Macron à la tête de l’État. Non seulement l’élection a-t-elle entraîné une vague d’optimisme, mais cet optimisme a largement transcendé les catégories socio-professionnelles, affectant tout autant les ménages à bas revenu que les classes moyennes et supérieures (Algan, Beasley, Perona & Senik 2017).

Ce choc des anticipations n’est-il qu’un élément habituel du cycle démocratique, fruit du renouvellement politique créé par l’élection présidentielle, ou représente-t-il une véritable nouveauté, une rupture plus profonde avec les dynamiques politiques et sociales à l’œuvre en France ? La dernière enquête Eurobaromètre, réalisée entre les 20 et 30 mai 2017 (soit juste après l’élection présidentielle), fournit des premiers éléments de réponse. Bien que moins détaillée que l’enquête trimestrielle de l’INSEE, et réalisée sur un échantillon plus faible – environ 1000 individus vivant en France métropolitaine –, elle nous permet une première remise en contexte de l’élection présidentielle de 2017, notamment en comparant celle-ci aux élections précédentes.

Le choc d’optimisme a bien eu lieu…

Comment l’élection d’Emmanuel Macron a-t-elle affecté l’optimisme des Français ? L’enquête Eurobaromètre confirme a priori les résultats de l’enquête trimestrielle de l’INSEE, comme le montre la figure 1. Si l’on compare l’année 2017 à l’année 2016, il apparaît clairement que les enquêtés sont plus optimistes à beaucoup d’égards, que ce soit vis-à-vis de la situation économique en France ou vis-à-vis de leur vie en générale.

Pourtant, si l’on remet en perspective ce phénomène par rapport aux années qui précèdent, une différence claire est visible entre les anticipations relatives à la France en général, et celles qui concernent la situation personnelle des enquêtés. L’optimisme vis-à-vis de l’économie et de l’emploi en France est très sensible à la conjoncture politique et économique, et l’élection présidentielle de 2017 semble avoir constitué un choc d’optimisme très important relativement aux élections précédentes. Au lendemain de l’élection de Nicolas Sarkozy ou François Hollande à la tête de l’État, environ 30% des enquêtés déclaraient anticiper une amélioration de la situation économique en France ; en mai 2017, par contraste, la part des optimistes atteint près de 45%, alors même qu’elle ne dépassait pas 25% à la fin du dernier quinquennat.

<

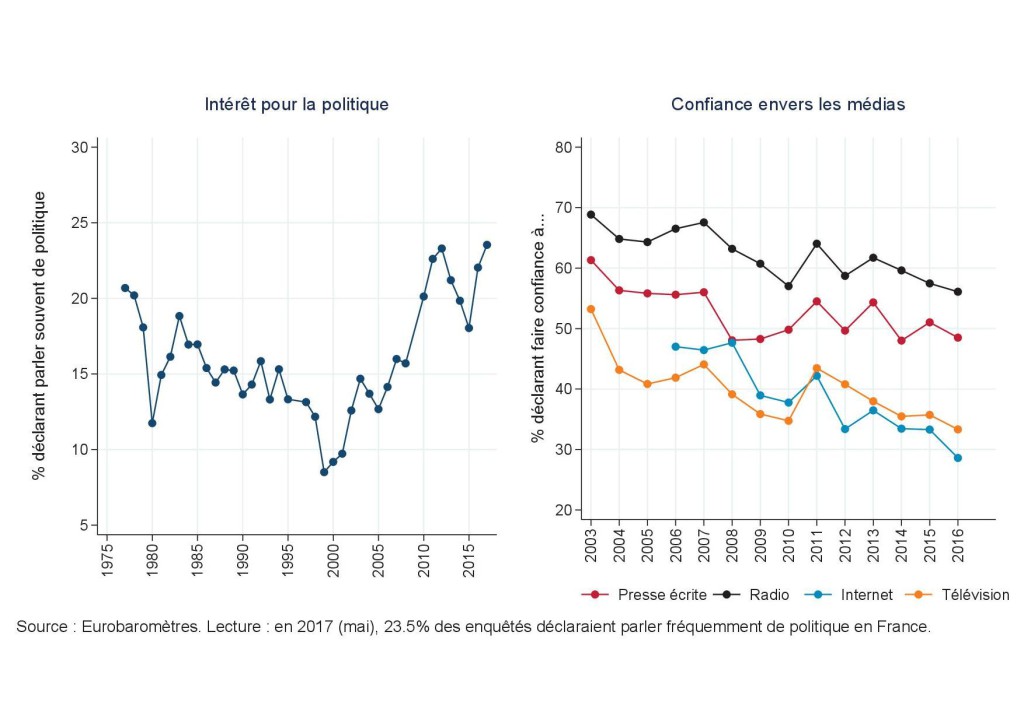

p align= »center »>Figure 2

Intérêt pour la politique et confiance envers les médias en France

Les anticipations des enquêtés relatives à leur vie personnelle semblent à l’inverse plus sensibles à des dynamiques de moyen terme. La crise de 2008 a eu un impact négatif important, la part d’optimistes passant d’environ 40% en 2007 à un peu plus de 30% en 2012, tandis que le quinquennat Hollande a vu une amélioration progressive de la conjoncture, les anticipations retournant en 2017 à leur niveau d’avant-crise. À ce niveau, l’élection présidentielle ne semble pas avoir eu d’effet significatif, la remontée de l’optimisme témoignant plutôt à première vue d’une tendance à l’œuvre depuis 2013.

…Malgré la baisse tendancielle de la confiance dans les institutions

Si l’analyse des anticipations permet de comprendre l’attitude des Français vis-à-vis du futur, d’autres questions relatives à la confiance en général, posées de manière systématique dans les enquêtes Eurobaromètres depuis 2003, permettent de suivre de près l’évolution du rapport qu’ont les individus à différents types d’institutions.

Il apparaît que la France traverse une période de polarisation et d’incertitude. D’une part, les électeurs sont, comme le montre le graphique de gauche ci-dessous, de plus en plus intéressés par la politique en général sur le long terme : alors qu’ils n’étaient que 10% à parler fréquemment de politique en 2000, ils sont aujourd’hui près d’un quart. Sur ce point, l’élection présidentielle de 2017 ne fait pas exception. Bien que le quinquennat Hollande ait entraîné un désintérêt progressif pour les questions politiques, la dernière élection est parvenue à remobiliser les Français autant qu’en 2012.

Cette pénétration croissante de la sphère politique dans la vie quotidienne est pourtant, de manière surprenante, co-occurrente d’une méfiance croissante à l’égard des médias. Que ce soit la radio, la presse écrite, la télévision ou Internet, les enquêtés sont de moins en moins nombreux à leur accorder leur confiance. La part

<

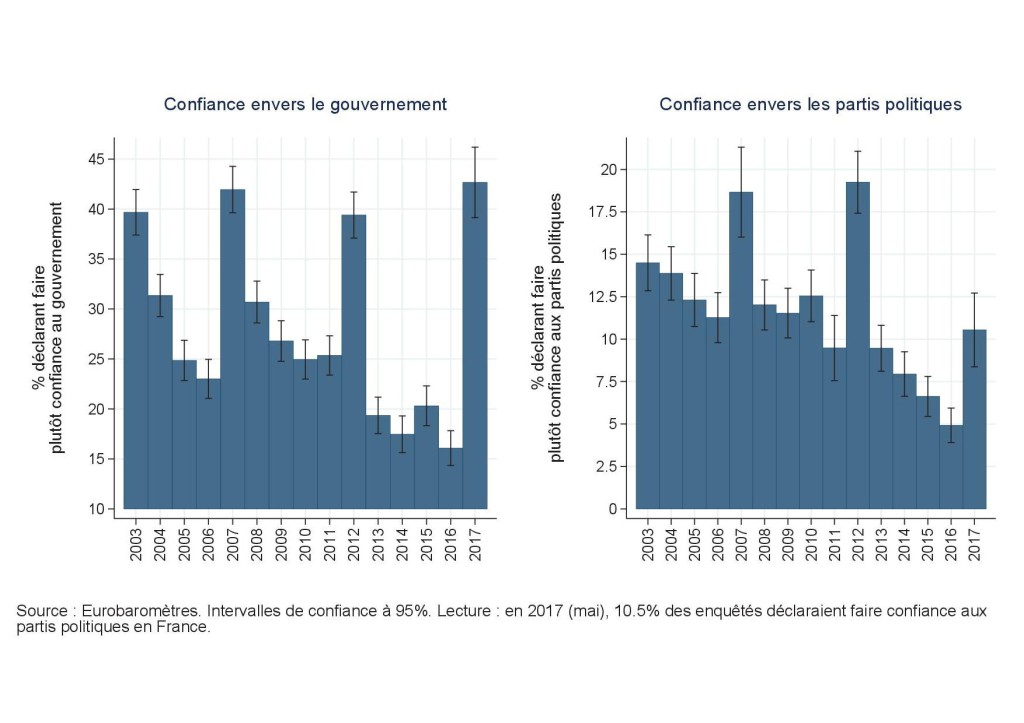

p align= »center »>Figure 3

Confiance envers le gouvernement et envers les partis politiques

d’individus déclarant faire confiance à la radio, par exemple, passe progressivement de 70% en 2003 à moins de 60% en 2016, et aujourd’hui, moins d’un tiers des individus déclarent faire confiance à Internet ou à la télévision.À cette perte de confiance progressive envers les médias s’ajoute une méfiance croissante vis-à-vis des institutions politiques françaises. Comme le montre la figure 3, il semble se profiler depuis 2003 une intensification du « cycle électoral de la confiance ». En effet, chaque élection présidentielle est associée à une hausse soudaine et importante de la confiance envers les partis politiques et envers le gouvernement, suivie d’une baisse graduelle de celles-ci à mesure que se développe le quinquennat.

L’existence de ce cycle n’a rien de surprenant : l’élection présidentielle est un instant démocratique important, qui rassemble un plus large ensemble d’individus et amène, dans une certaine mesure, une forme de renouvellement de l’espace politique et de ses représentations collectives. À mesure que se développe le mandat présidentiel, cependant, les décisions gouvernementales et celles de l’opposition sont naturellement amenées à diviser, d’où un retour progressif de la confiance politique à son niveau d’avant-élection.

Pourtant, si l’on observe les trois quinquennats précédents, on décèle une dynamique récente qui se distingue du simple cycle électoral. La confiance envers les partis politiques, d’une part, chute progressivement depuis 2003, et ce malgré les chocs positifs que constituent les élections de 2012 et de 2017 : à la veille de l’élection de Nicolas Sarkozy (2006), un peu plus de 10% des individus faisaient confiance aux partis politiques, contre moins de 5% en 2016. Le même phénomène est visible au niveau de la confiance envers le gouvernement, mais le mandat de François Hollande marque une rupture plus significative : 25% des enquêtés déclaraient faire plutôt confiance au gouvernement en 2011 (juste avant l’élection de 2012), contre 15% en 2016.

On notera finalement que l’élection présidentielle marque une divergence intéressante entre partis politiques et candidats. En mai 2017, Emmanuel Macron est parvenu à rassembler les Français autant que les gouvernements précédents, et ce malgré la tendance à une généralisation de la méfiance soulignée ci-dessus. Dans le même temps, la confiance envers les partis politiques atteint un niveau historiquement bas : malgré une hausse relative qui est caractéristique de l’élection présidentielle, seuls 10,5% des enquêtés déclarent faire plutôt confiance aux partis politiques, contre près de 20% lors des élections précédentes.

Le choc d’optimisme a d’abord touché le centre de l’espace politique français

L’élection présidentielle de 2017, nous l’avons vu, est l’aboutissement d’un certain nombre de mutations entraînant une réorganisation de l’espace électoral et du rapport au politique en général. Le gouvernement d’Emmanuel Macron représente à cet égard un exploit qui transcende partiellement la crise de la confiance qui secoue la France. Mais dans quelle mesure cette victoire dépasse-t-elle les clivages politiques ?

<

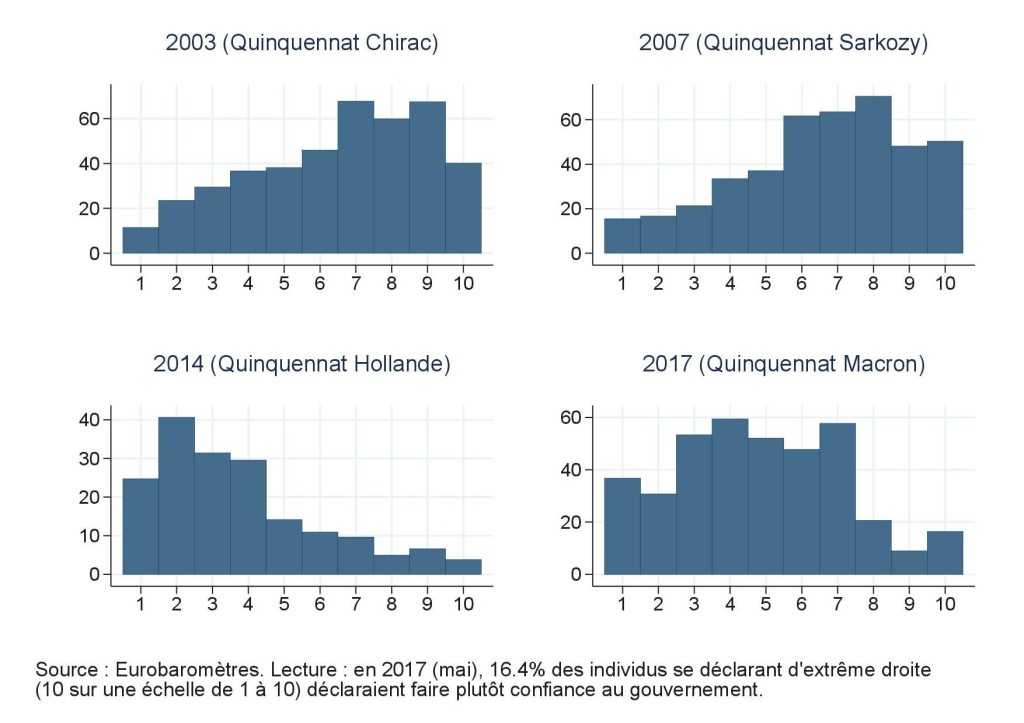

p align= »center »>Figure 4

Confiance envers le gouvernement par orientation politique

La figure 4 montre la répartition de la confiance en fonction de l’orientation politique auto-déclarée en France en 2003, 2007, 2014 et 2017. Une rupture de la structure idéologique de la confiance est clairement visible avec l’élection d’Emmanuel Macron. En effet, en 2003 et 2007, sous les quinquennats de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, on observe sans surprise une polarisation de la confiance vers la droite du spectre politique, les individus se déclarant au centre-droite étant plus nombreux à soutenir les deux présidents (entre 6 et 9 sur l’échelle). De manière similaire, les individus de gauche font davantage confiance au président Hollande en 2014 (entre 1 et 4 sur l’échelle).Au contraire, au lendemain de l’élection d’Emmanuel Macron, cette répartition apparaît radicalement différente : ce ne sont plus individus de droite ou de gauche qui soutiennent majoritairement le gouvernement, mais l’ensemble des électeurs proches du centre (entre 3 et 7 sur l’échelle). On notera également que les enquêtés à l’extrême gauche du spectre politique soutiennent davantage le nouveau président que les individus à l’extrême droite, ce qui n’est pas étonnant, dans la mesure où la victoire du nouveau président va de pair avec la défaite de Marine Le Pen et possiblement une déception plus importante des électeurs de cette dernière[1].

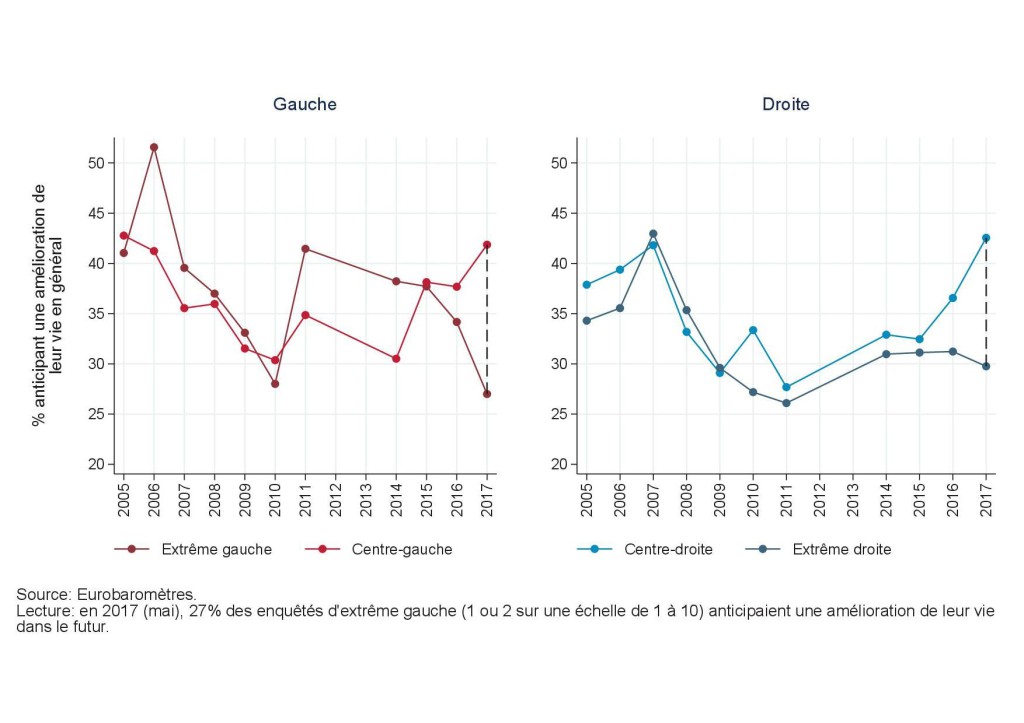

Nous avions remarqué, par ailleurs (figure 1), que les anticipations personnelles ne semblaient pas a priori être corrélées au cycle électoral, l’optimisme étant davantage lié à des dynamiques de long terme. Si cette

<

p align= »center »>Figure 5

Optimisme vis-à-vis de la vie en général par orientation politique en France : 2005-2017

relation tient en moyenne, elle n’est plus valide lorsqu’on décompose les anticipations selon l’orientation politique auto-déclarée (figure 5).Entre 2005 et 2015, l’écart d’optimisme entre centre et extrêmes n’apparaît pas significatif sur le long terme : les individus d’extrême gauche sont même légèrement plus optimistes que les individus de centre-gauche, tandis que les individus d’extrême droite sont tout aussi optimistes que les individus de centre-droite.[2] Or, on constate une véritable divergence entre centre et extrêmes qui commence en 2016 et qui s’intensifie en 2017. Quelques semaines après l’élection d’Emmanuel Macron, moins de 30% des individus d’extrême gauche se déclarent optimistes vis-à-vis de leur vie en général, contre plus de 40% des individus de centre-gauche, et la différence est la même entre centre-droite et extrême-droite[3].

Cette dynamique, nous semble-t-il, est en accord avec la polarisation qui a caractérisée l’élection présidentielle de 2017. Dans un contexte où les partis extrêmes ont concentré une part importante de la « France malheureuse » (Algan et al. 2017), il n’est pas surprenant de constater une intersection croissante entre pessimisme et orientation politique. D’autant plus que les électeurs de la France Insoumise et du Front National, ayant réalisé des scores historiquement élevés, en sortent avec une déception naturellement plus importante. Il reste remarquable, cependant, que celle-ci dépasse la sphère strictement politique et s’étende aux anticipations relatives à la vie en général.

Le défi : inscrire l’optimisme dans la durée

L’analyse précédente l’a montré : l’élection d’Emmanuel Macron semble marquer un bouleversement de l’espace politique français. Dans un contexte de méfiance croissante envers les institutions politiques et médiatiques traditionnelles, le nouveau gouvernement est parvenu à convaincre au moins autant d’électeurs que les gouvernements précédents en début de mandat. À ce niveau-là, on peut penser qu’En Marche n’aurait pu choisir meilleure stratégie électorale : face à la montée des extrêmes et dans un climat de défiance vis-à-vis des partis en général, quoi de plus efficace qu’un recentrement politique, conjugué à une rhétorique de « mouvement » visant à « dépasser les clivages » ?

Reste maintenant à savoir si cette « invitation projective » (Rozès 2017) dépassera l’enthousiasme du lendemain de la victoire. Le gouvernement parviendra-t-il à faire durer l’espérance, ou bien la confiance s’effondrera-t-elle plus brusquement encore que sous le quinquennat Hollande, en continuité avec la crise démocratique qui semble secouer le pays depuis plus d’une décennie ? La base plus diffuse du mouvement, dépassant le clivage droite-gauche, a sans aucun doute joué un rôle majeur dans sa victoire. Fera-t-elle sa force ou sa fragilité ? Seules de prochaines enquêtes nous permettront de le savoir.

Références

- Yann Algan, Elizabeth Beasley, Martial Foucault, Claudia Senik et Paul Vertier, « Bien-être et vote », Observatoire du Bien-être du Cepremap, n°2017-02, 12/04/2017.

- Yann Algan, Elizabeth Beasley, Mathieu Perona, Claudia Senik, « Présidentielle : un choc d’optimisme », Observatoire du Bien-être du Cepremap, Note trimestrielle Juillet 2017.

- Elizabeth Beasley, Claudia Senik, « Pessimisme des Français : est-ce une généralité ? », Observatoire du Bien-être du Cepremap, n°2017-05, 19/07/2017.

- Jenmana Thanasak, Gethin Amory, « Du mal-être au vote extrême », Observatoire du Bien-être du CEPREMAP, n°2017-08, 04 Septembre 2017

- Stéphane Rozès, « Emmanuel Macron, Aladin de l’imaginaire français », Le Débat, n°196 2017-4, 52-57.

[1] Nous aurions naturellement voulu pouvoir décomposer la confiance envers le gouvernement pour chaque première année de mandat présidentiel, soient 2002, 2007, 2012 et 2017. Malheureusement, la confiance envers le gouvernement n’étant pas disponible avant 2003 dans l’enquête Eurobaromètre, et l’orientation politique auto-déclarée n’étant pas disponible entre 2012 et 2013, nous avons dû nous restreindre à des années de milieu de mandat, pour Jacques Chirac (2003) et François Hollande (2014).

[2] Notons que ce n’est pas le cas pour d’autres variables telles que la satisfaction vis-à-vis de la vie en général ou vis-à-vis de la démocratie, pour lesquelles les extrêmes, droite comme gauche, présentent des niveaux significativement plus faibles. Voir Jenmana & Gethin (2017).

[3] Malgré le faible nombre d’observations de notre échantillon, les deux différences sont significatives au seuil de confiance de 1%.