Vaut-il mieux habiter à la campagne ou en ville ? Les mesures de bien-être subjectif pour la France font apparaître un avantage en faveur des campagnes : les ruraux sont plus heureux, plus satisfaits de leur vie, de leur logement, de leurs relations sociales, et se sentent plus en sécurité. Globalement, toutes ces métriques se dégradent avec la taille des agglomérations, pour atteindre un point bas à Paris,tandis que les inégalités de revenu font le chemin inverse.

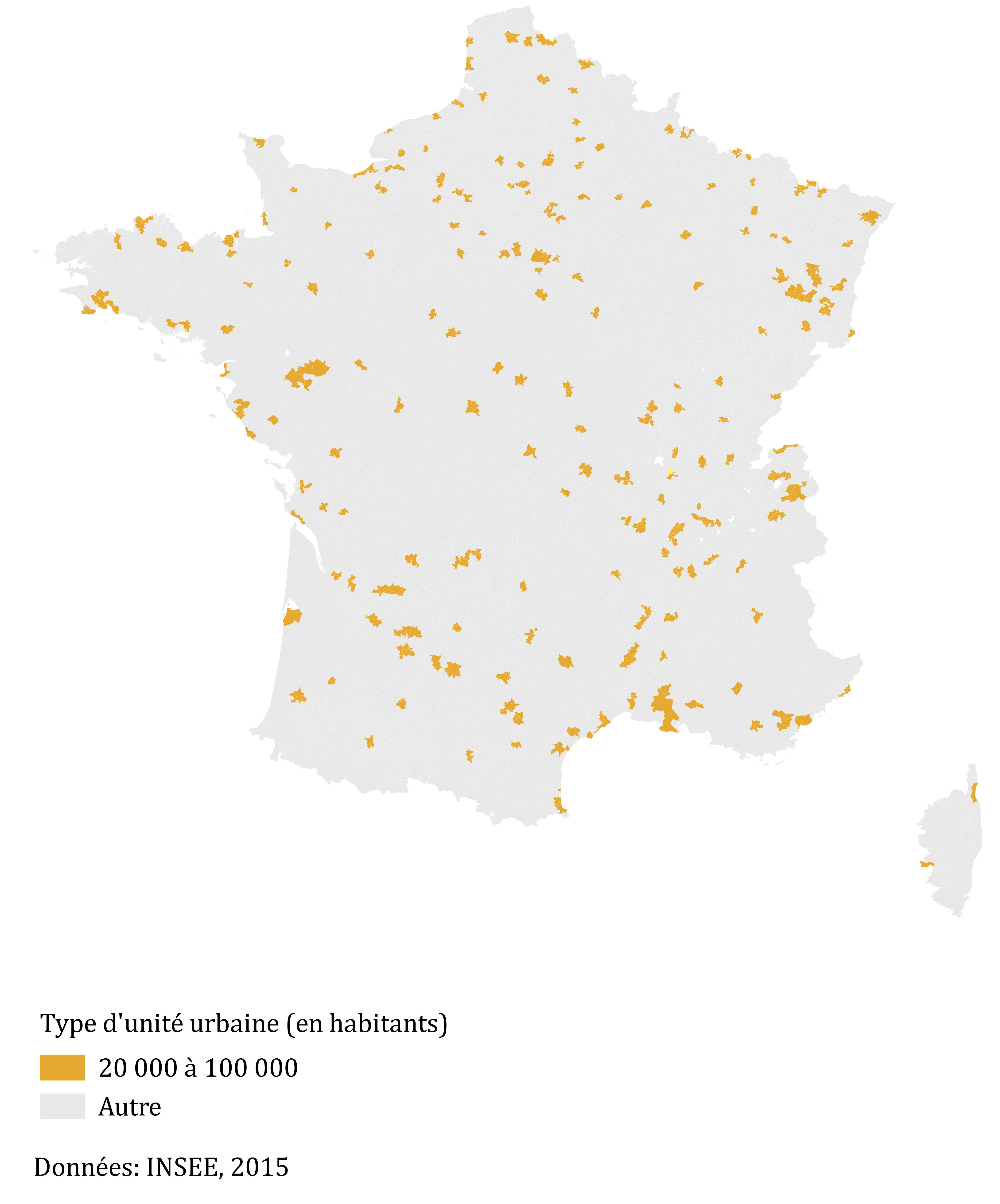

Exception flagrante à cette règle, les (20 000 à 100 000 habitants) ressortent comme particulièrement malheureuses : la satisfaction de vie y est particulièrement dégradée, alors que les habitants de ces agglomérations sont par ailleurs assez satisfaits de leur cadre de vie. Nous montrons qu’il ne s’agit pas là d’un effet de revenu, mais que ce faible niveau de satisfaction général est associé à une appréciation plus négative des relations avec les amis, de la famille et des collègues de travail, ce qui pointe vers un tissu social plus distendu.

Auteurs1

- Madeleine Péron, assistante de recherche à l’Observatoire du Bien-être

- Mathieu Perona, directeur exécutif de l’Observatoire du Bien-être

(2018-12-21) Nous avons remplacé la figure 3 par une nouvelle version, qui fait mieux apparaître que le revenu n’explique pas le déficit de satisfaction de vie dans les villes moyennes.

Erratum (2018-11-12) : dans la version initiale de cette note, nous disions que notre segmentation était selon l’aire urbaine. Il s’agit en fait de l’unité urbaine, concept plus fin et assis sur la continuité du bâti. Nous avons en conséquence mis à jour les cartes en Annexe et amendé le texte.

(2018-12-05) Nous avons clarifié la Figure 3, qui pouvait induire en erreur dans son interprétation.

Le bonheur est dans le pré ?

En France, aujourd’hui, les habitants des communes rurales sont 10 % de plus que les habitants des villes à se déclarer très heureux2. Les villes, moyennes et grandes, semblent perdre de leur attrait. Selon l’urbaniste et démographe Pierre Merlin3, on assiste même en France à un véritable « exode urbain » qui aurait concerné, depuis les années 1970, plus de 4,5 millions de Français et représenterait 110 000 personnes chaque année, qui troquent la vie dans les grandes villes contre un peu de verdure et les aires péri-urbaines. Cette note montre que pour la plupart des indicateurs de bien-être (satisfaction dans la vie, bonheur, sens et valeur …), la relation avec le nombre d’habitants est globalement décroissante, mais que les villes moyennes font figure d’exception avec un niveau de mal-être particulièrement prononcé4.

Heureuses campagnes

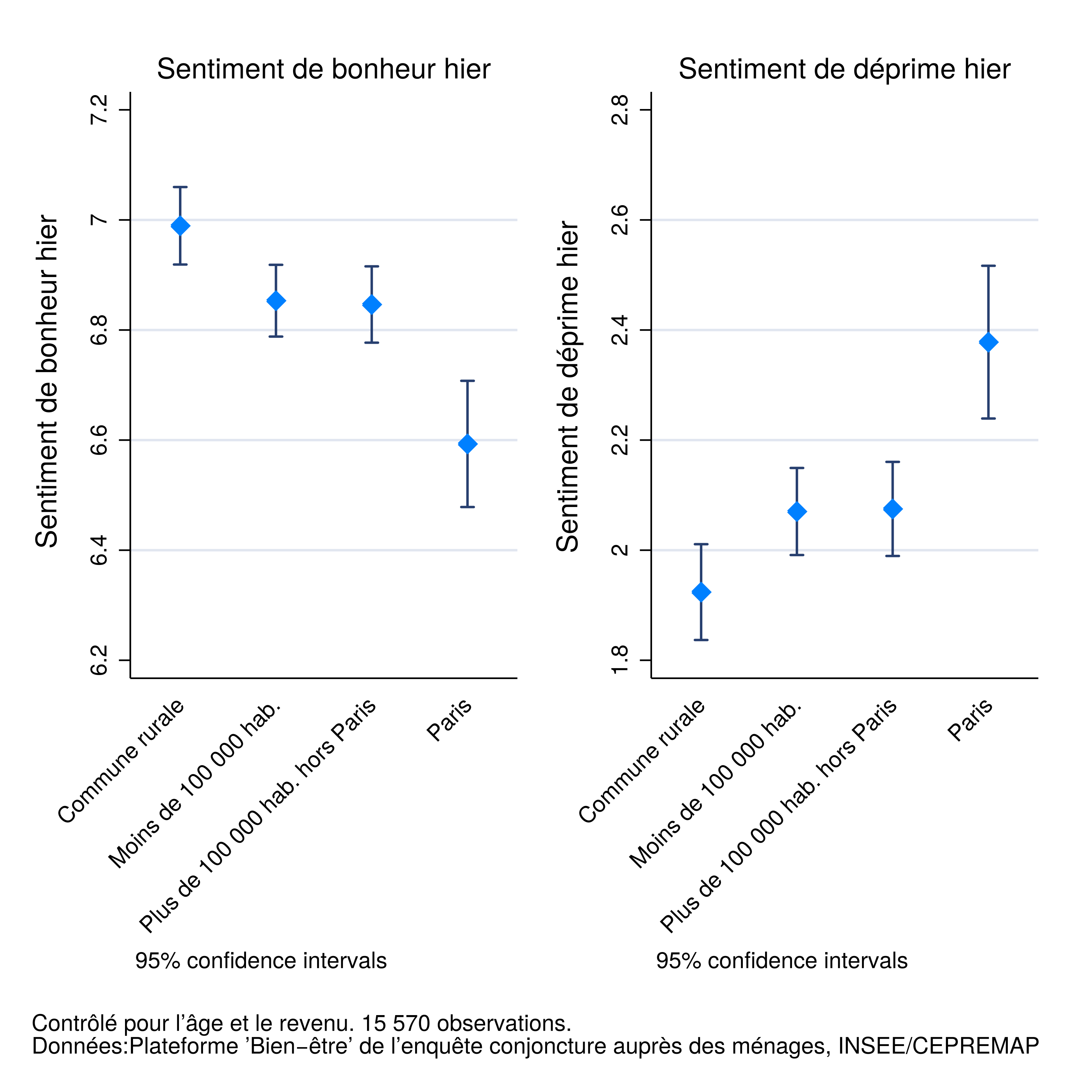

Dans notre enquête, les habitants des unités rurales et des petitesvilles déclarent des niveaux de bien-être supérieurs. Plus uneville a d’habitants, moins nos enquêtés s’y déclarent heureux.Ainsi, les habitants des campagnes déclarent plus souvent avoir été heureux hier et, symétriquement, les habitants des grandes villes sont plus nombreux à déclarer s’êtresentis déprimés (Figure 1).

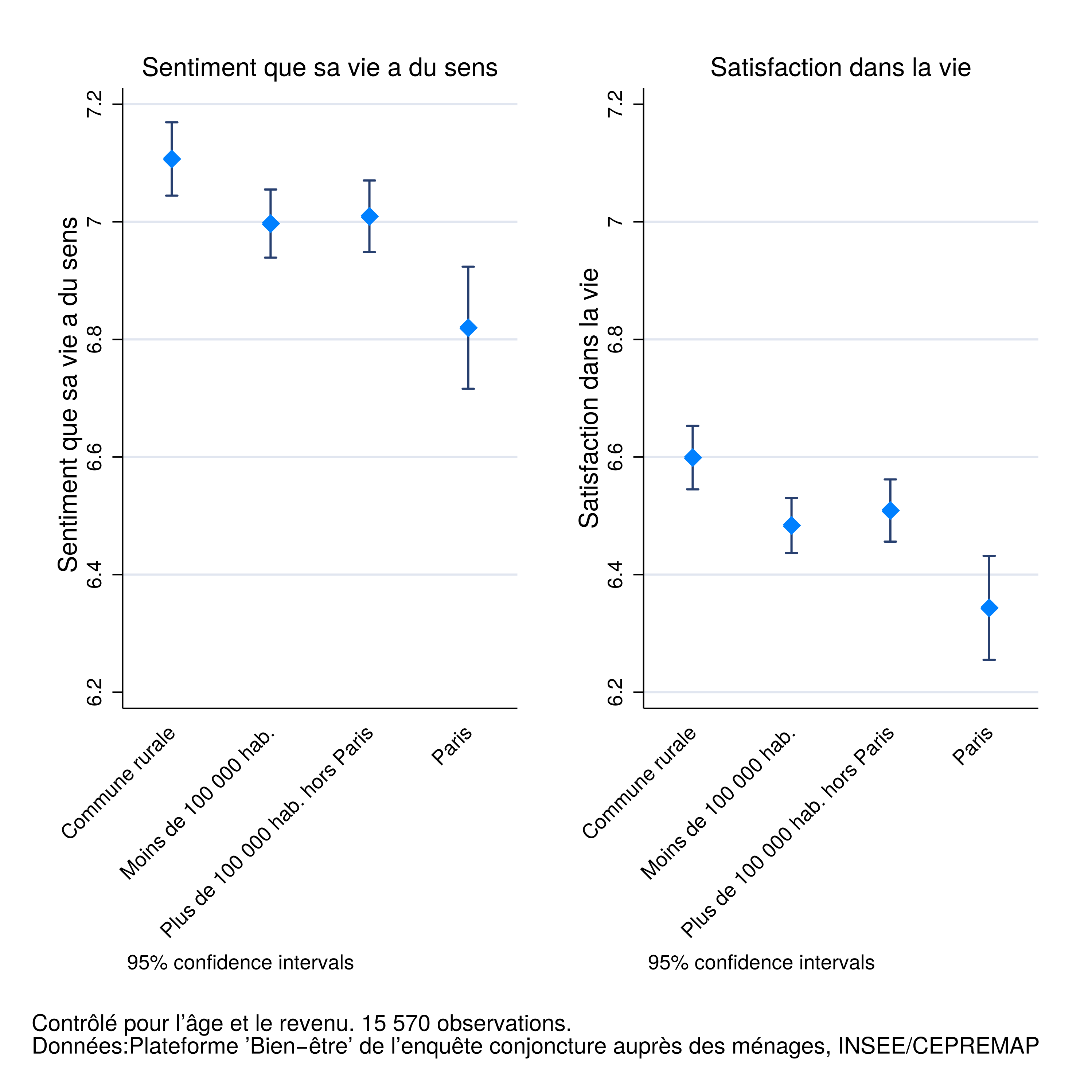

De plus, les habitants des communes rurales trouvent davantage de sens à leur vie et déclarent un niveau de satisfaction vis-à-vis de leur vie actuelle supérieur (Figure 2). Les Parisiens sont ceux qui déclarent les niveaux de bien-être les plus faibles dans ces quatre catégories.

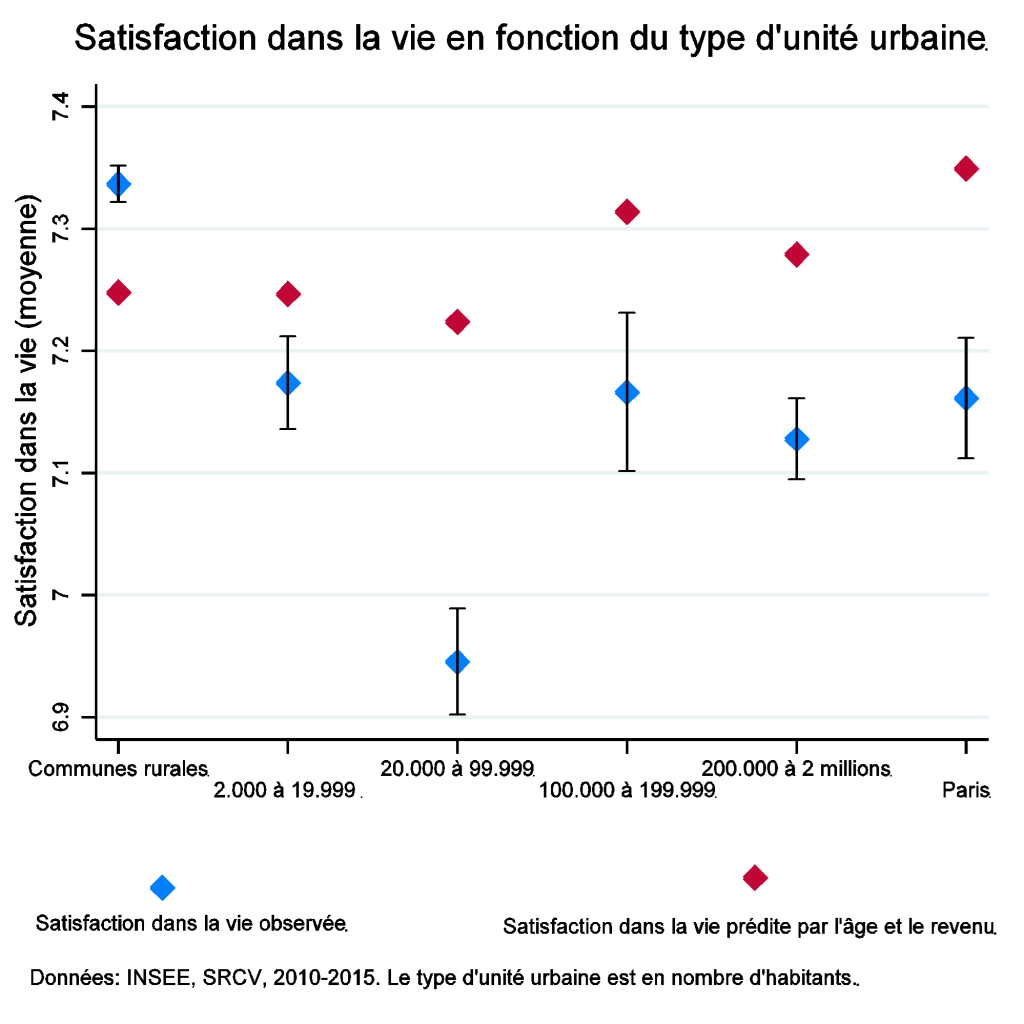

Comme les habitants des villes et des campagnes n’ont pas le même profil d’âge et de revenus, nous neutralisons l’effet de ces deux éléments (âge et revenu moyens)5.

Malheur des villes moyennes

Si on regarde plus dans le détail (Figure 3), les villes moyennes apparaissent comme une exception à cette relation générale : elles se distinguent par un niveau de satisfaction nettement inférieur à celui de tous les autres types d’agglomérations, et très inférieur à ce que voudrait leur composition en termes d’âge et de revenus.

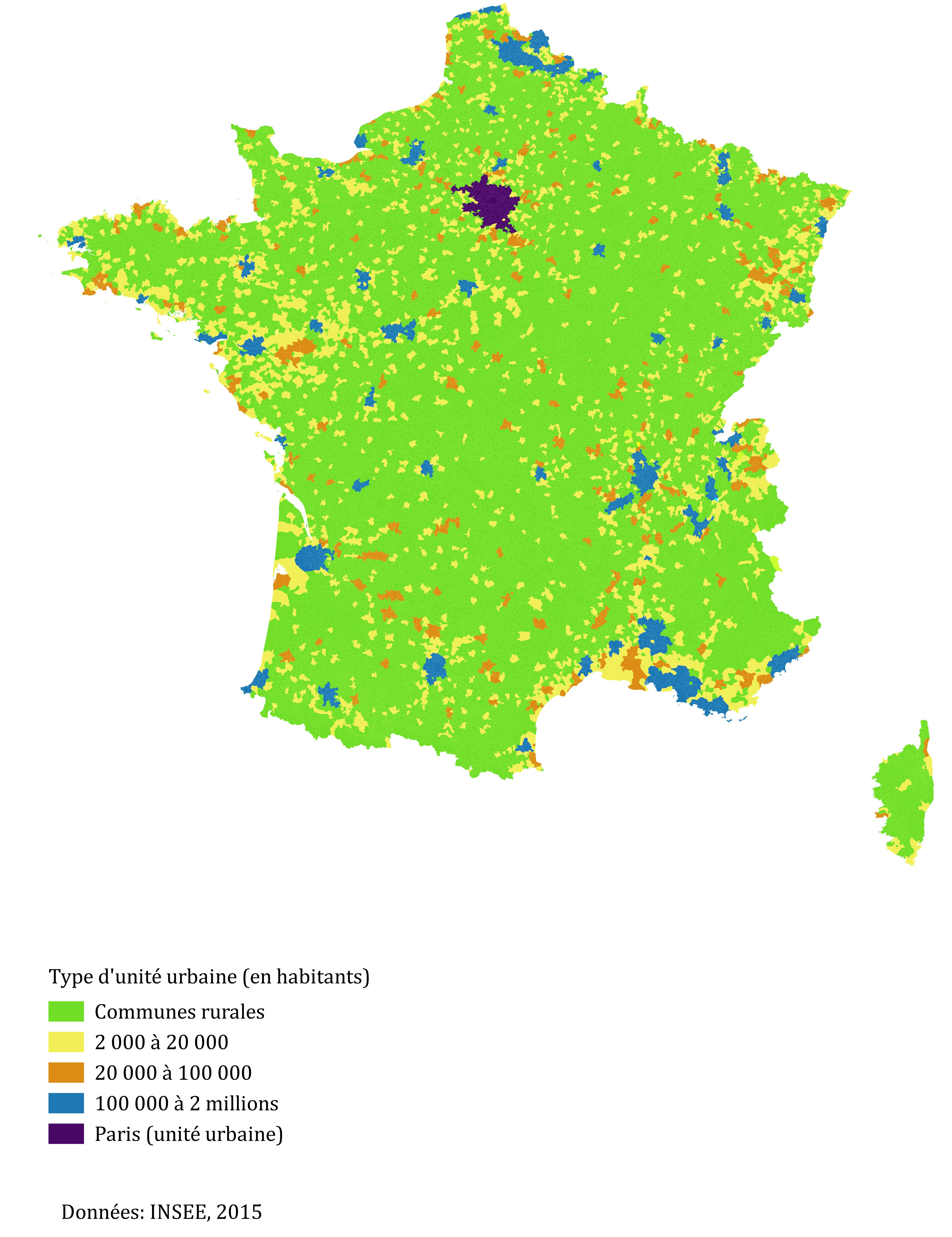

La carte en Annexe 1 montre qu’il s’agit à la fois d’aires périurbaines autour de grandes métropoles – mais sans continuité de bâti avec celles-ci, donc des communes de deuxième ou troisième couronne – et de villes d’importance locale (Beaune, Narbonne, Saint- Malo) ou de groupes polycentriques (Cluses), donc d’un groupe hétérogène.

Ce graphique met également en évidence une prime à la ruralité, et un coût en termes de satisfactions de vie à vivre en ville, coût qui culmine dans l’agglomération parisienne.

Quels aspects de la vie à la campagne peuvent expliquer ces différences de bien-être et d’où vient la rupture marquée parles villes moyennes ?

Concernant ces dernières, la carte en Annexe 1 montre qu’il s’agit à la fois d’aires périurbaines autour de grandes métropoles – mais sans continuité de bâti avec celles-ci, donc des communes de deuxième ou troisième couronne – et de villes d’importance locale (Gap, Poitiers, Blois), donc d’un groupe hétérogène.

Les atouts du cadre de vie rural

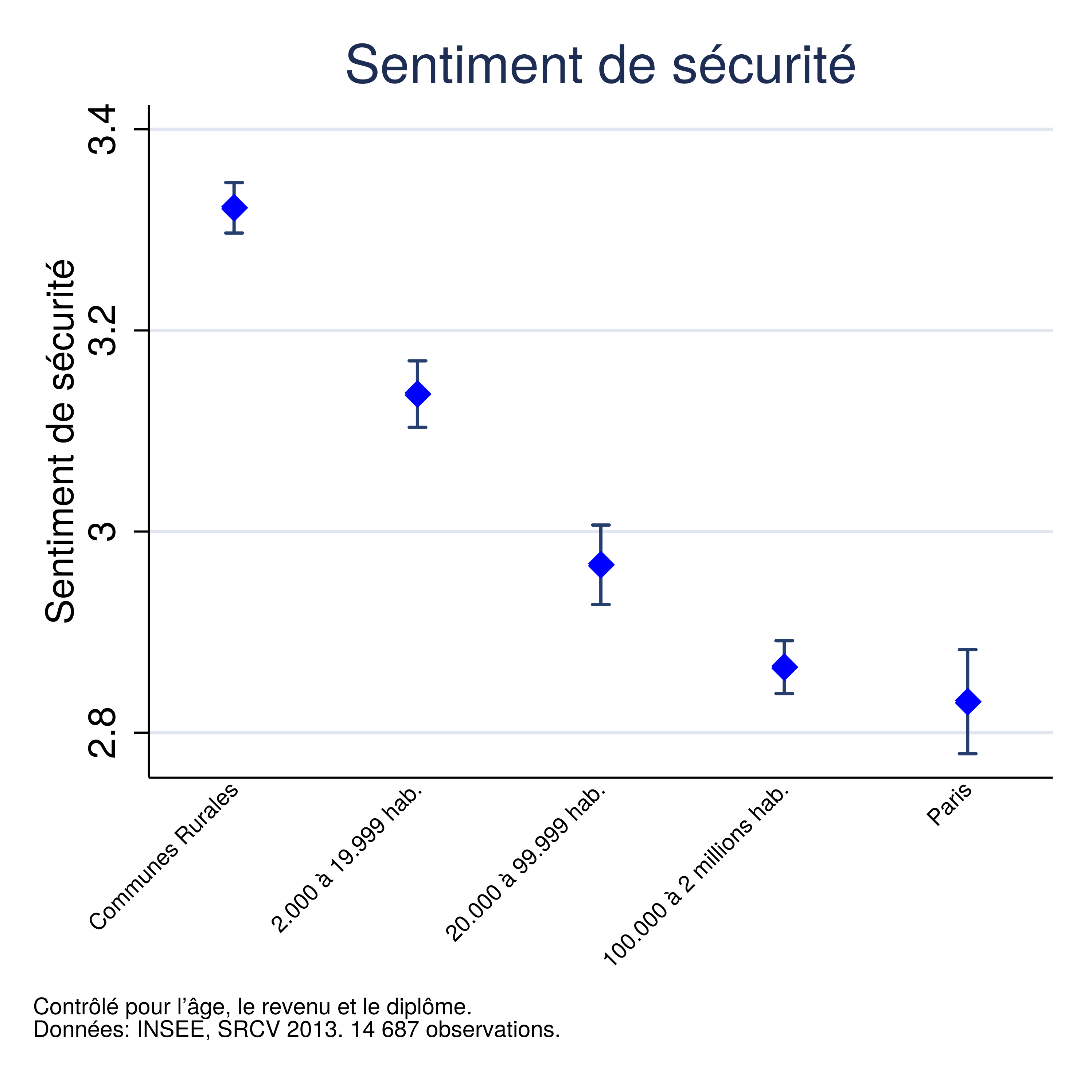

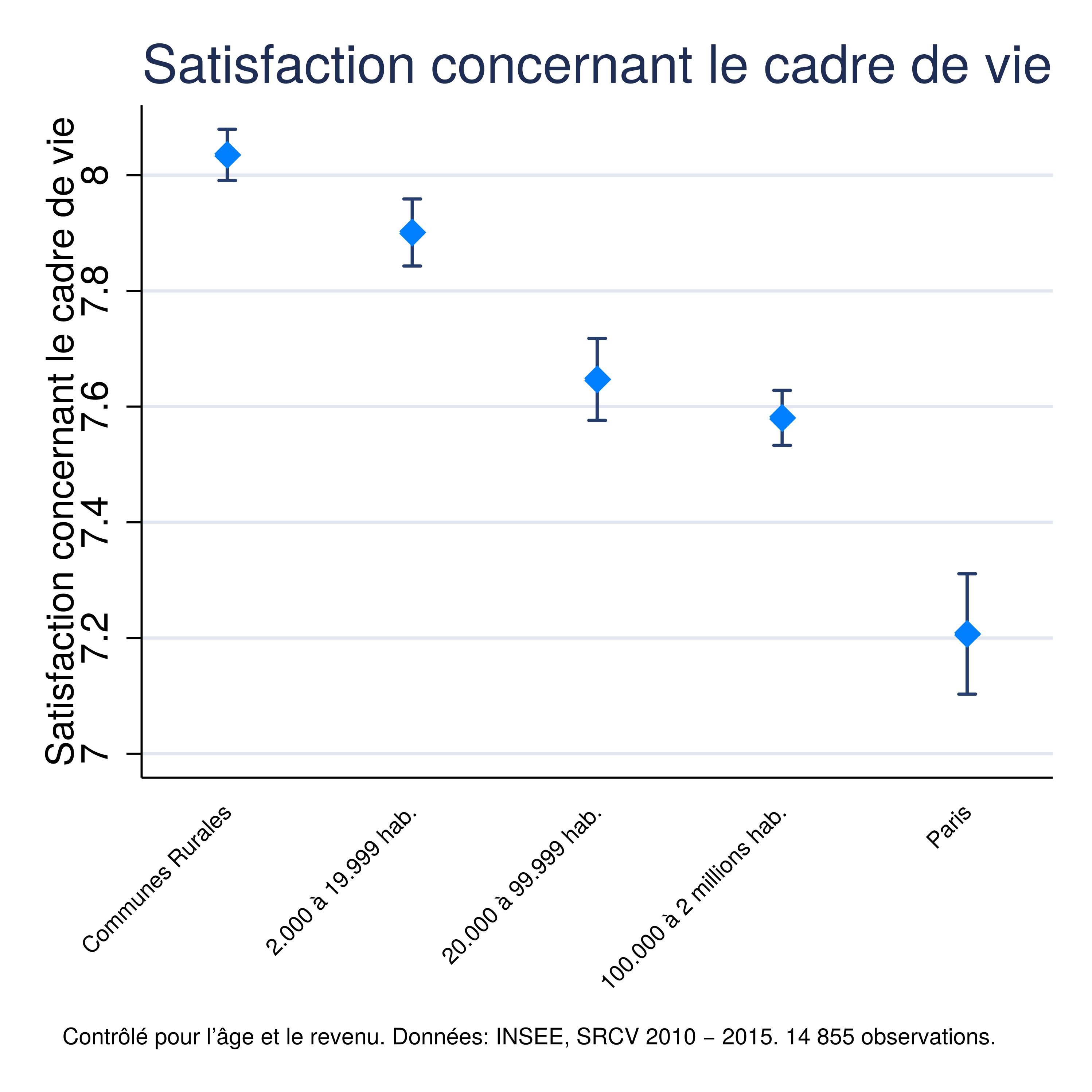

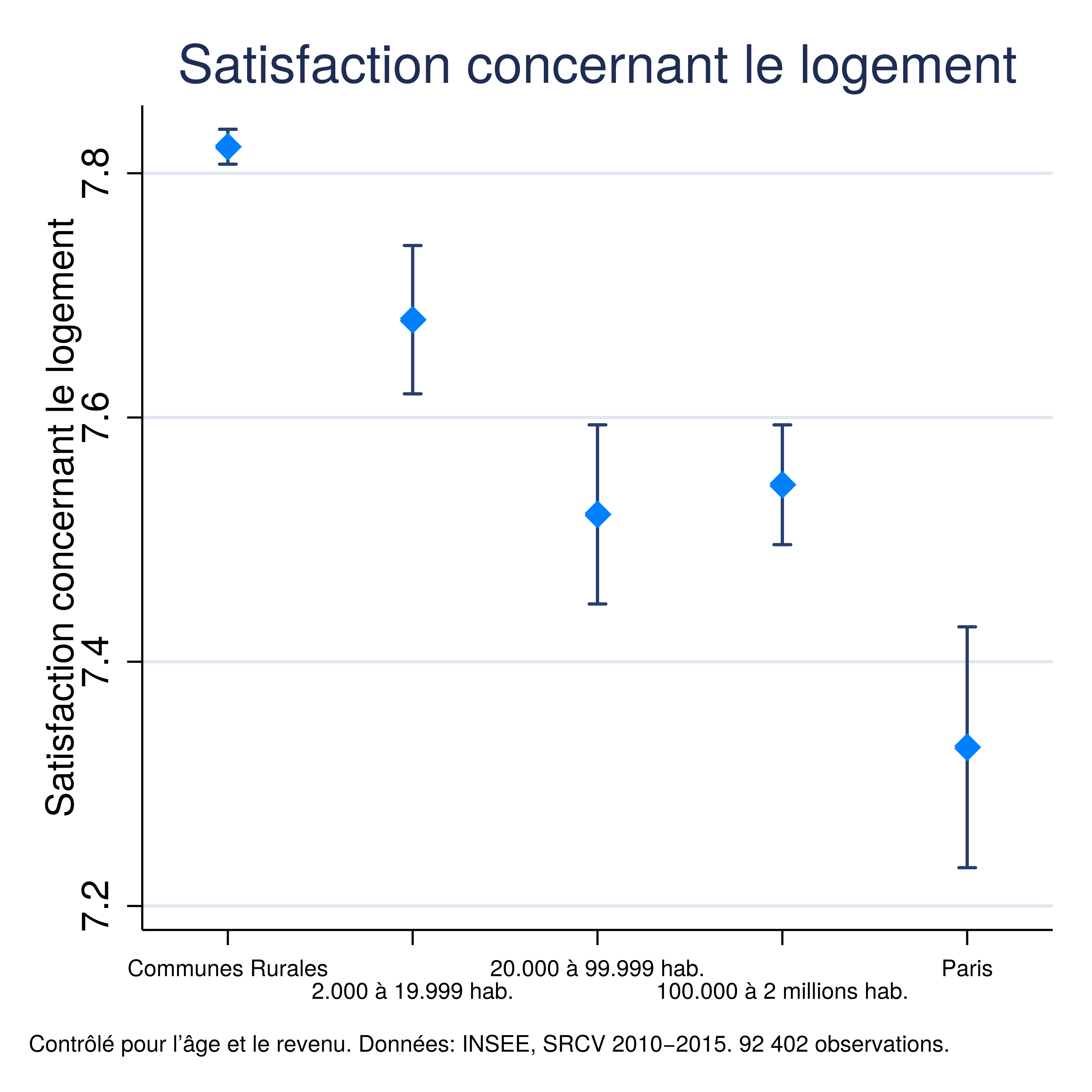

Notre enquête accrédite l’idée d’un cadre de vie rural plus agréable : la satisfaction à l’égard du cadre de vie et celle à l’égard du logement sont les plus élevées dans les petites communes, et les plus faibles dans l’aire urbaine parisienne.

Si sur ces deux éléments la satisfaction diminue de manière assez régulière avec la taille de l’agglomération, le sentiment de sécurité fait apparaître une rupture franche entre communes rurales et urbaines, avec une position intermédiaire pour les villes moyennes.

La solitude des petites villes

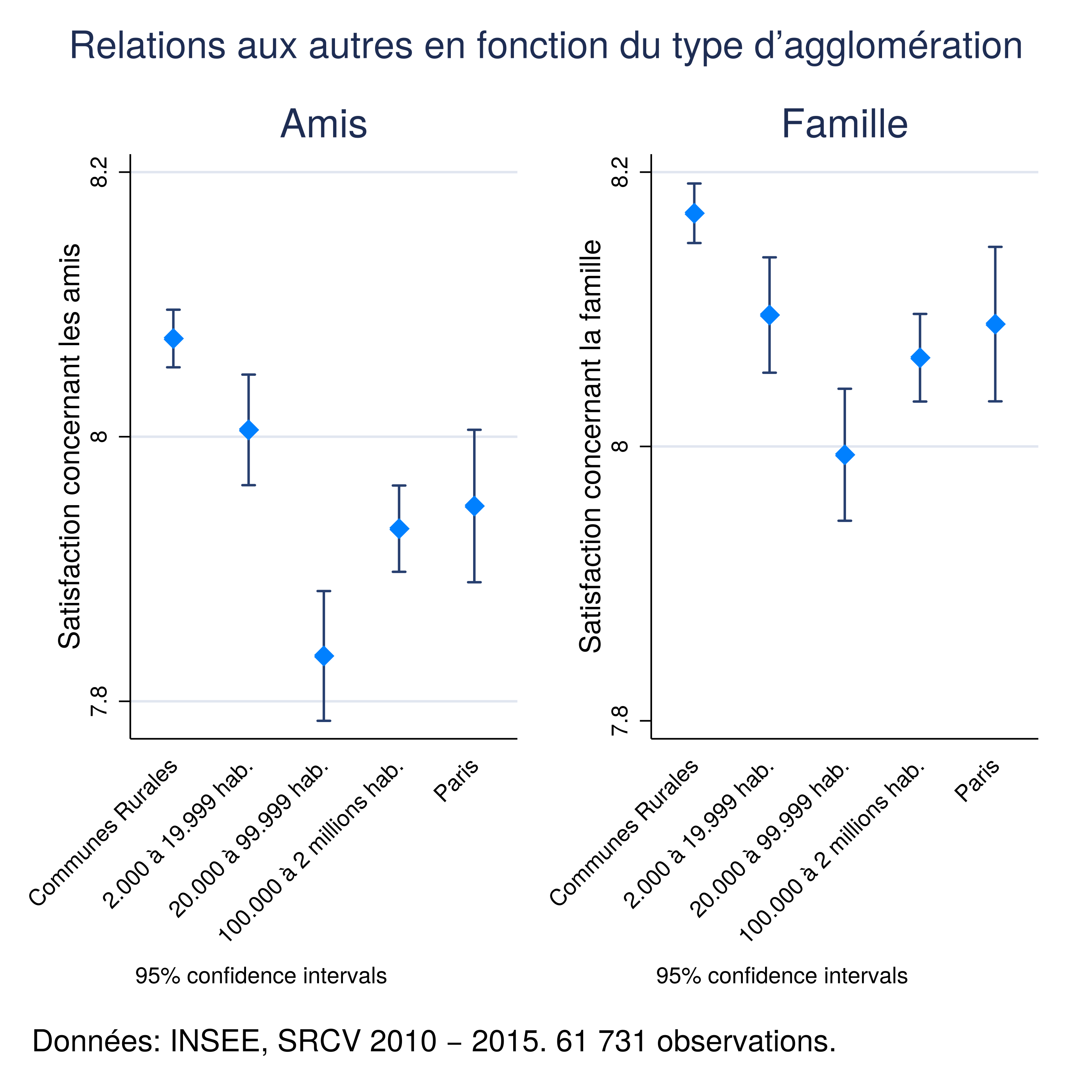

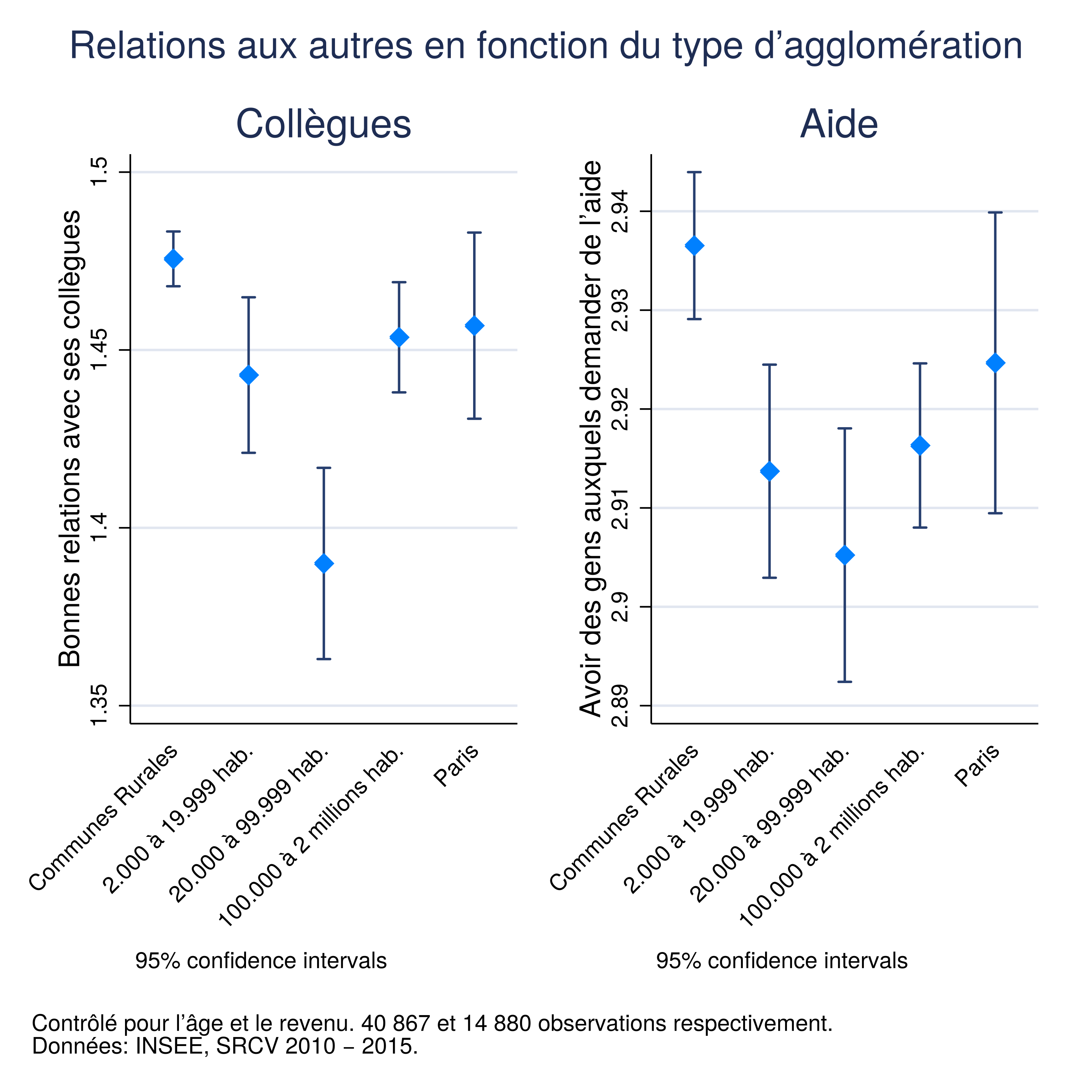

Un autre aspect important concerne la qualité des relations sociales. Les campagnes sont souvent désignées comme des lieux d’isolement où il est difficile de faire des rencontres et de socialiser6 et les villes sont régulièrement désignées comme le symbole de la solitude moderne, où les liens sociaux sont transformés voire disparaissent, dans une vision « Durkheimienne »7. Ce n’est pas ce que montrent nos données. Il apparaît au contraire une relation « en U » pour quatre indicateurs de sociabilité que sont la satisfaction vis-à-vis des relations avec son entourage (famille, amis et collègues) ainsi que le sentiment d’avoir des gens autour de soi sur qui compter.

Les habitants des petites communes semblent avoir des relations avec leur famille, leurs amis et leurs collègues bien plus satisfaisantes que les habitants des villes moyennes et des grandes villes.

Les écarts sont moindres concernant l’aide et le soutien, peut-être parce que ce sont non pas des relations quotidiennes qui ont effectivement lieu, mais une projection de ce qui se passerait en cas d’événement grave.

Les plus bas niveaux de sociabilité apparaissent dans les villes de 20 000 à 100 000 habitants selon notre classification, où il semble plus difficile de créer et maintenir des relations sociales de qualité. Un tissu social moins fort, tant au niveau personnel que professionnel, constituerait donc une composante significative du moindre bien-être des villes moyennes.

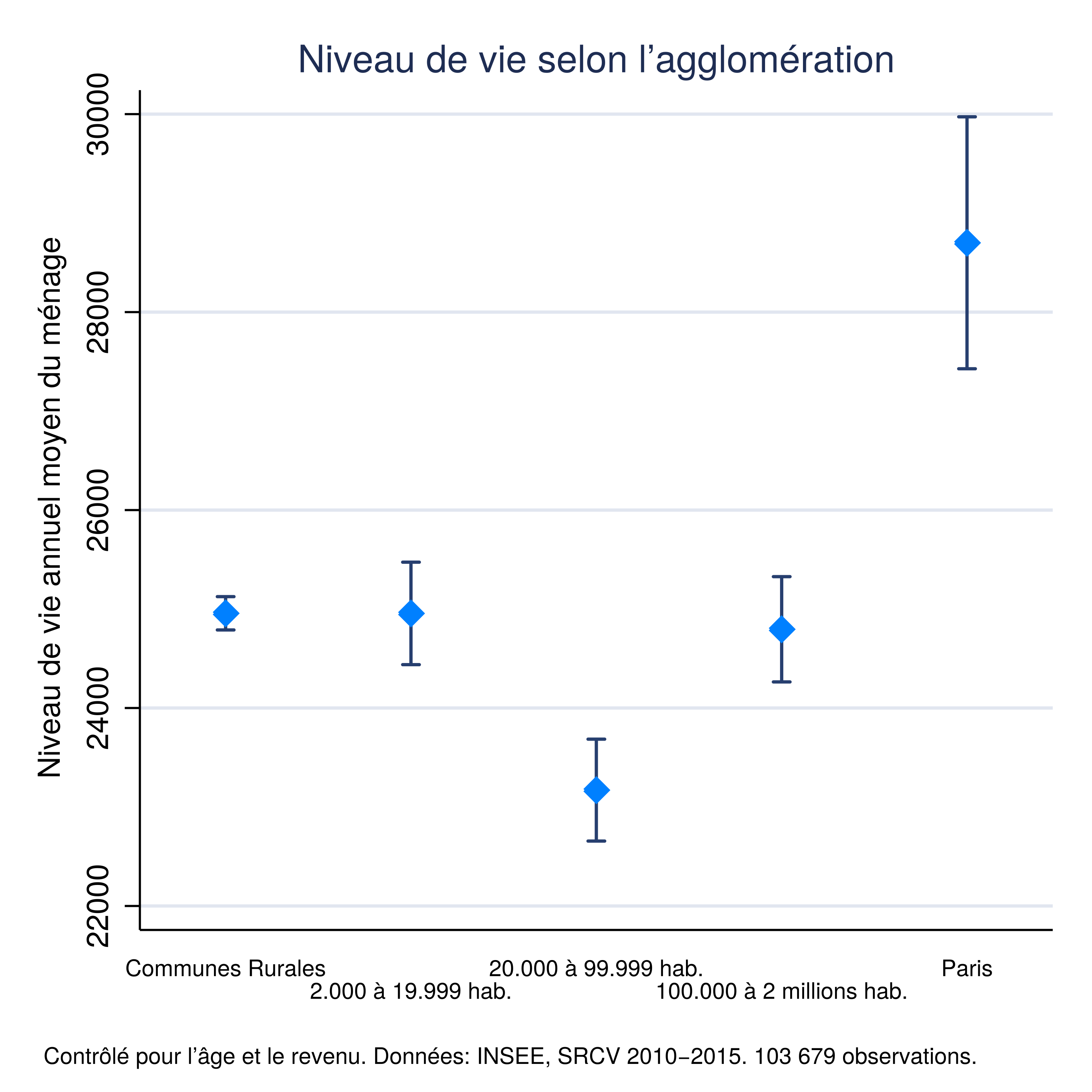

Un effet limité du revenu

Nous avons vu à plusieurs reprises8 que le revenu constitue un facteur essentiel du bien-être des Français. Le revenu joue-t-il un rôle ici ? Sans doute, mais de manière limitée. En effet, le niveau de vie moyen le plus élevé est observé dans l’aire urbaine de Paris, qui enregistre également le niveau de satisfaction le plus faible. Hors Paris, les niveaux de vie moyens sont peu différents, sauf pour les villes moyennes, où le plus faible revenu peut effectivement peser sur le bien-être.

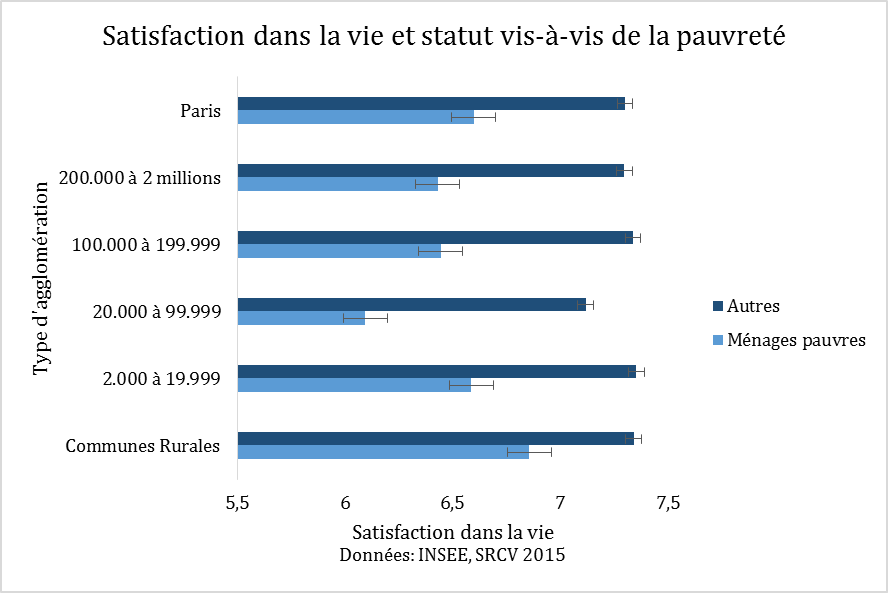

Si nos données ne nous permettent pas une analyse détaillée et précise des différences géographiques en termes de pouvoir d’achat, on peut tout de même constater qu’il est préférable, lorsqu’on appartient à un ménage pauvre9, de vivre dans de petites villes (Figure 10).

Si l’activité économique est plus intense dans les grandes villes et offre davantage de perspectives en termes d’emploi aux plus pauvres, les effets bénéfiques du cadre de vie évoqués ci-dessus semblent prendre le pas. Ainsi, les personnes considérées en situation de pauvreté monétaire dans le dispositif SRCV ont certes un niveau de satisfaction bien inférieur à la moyenne, mais ceux vivant dans des communes rurales se déclarent plus satisfaits que ceux installés dans les grandes agglomérations.On observe encore une fois un net décrochage des villes moyennes(entre 20 000 et 100 000 habitants) pour lesquelles les habitants les plus pauvres se déclarent significativement moins satisfaits de leur vie.

Le grand écart des inégalités

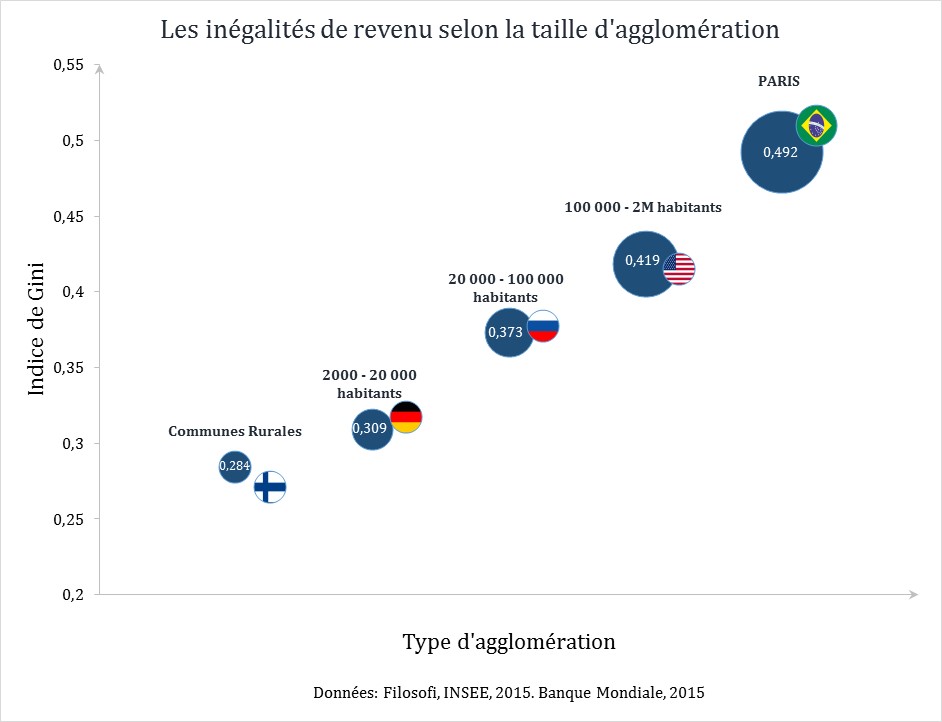

Enfin, une autre piste consiste à dire que, si le revenu joue un rôle limité dans le bien-être en absolu, l’aspect relatif peut également compter. Ainsi, dans son article « Neighbors as Negatives »10, Erzo Luttmer montre comment avoir des voisins plus riches que soi peut influer négativement sur la perception que l’on a de son niveau de vie et avoir un effet négatif sur le bien-être. Les campagnes et les petites villes connaissant des niveaux d’inégalités de revenu moins importants que les grandes villes11, l’effet de comparaison joue probablement en faveur des territoires plus égalitaires.

La figure 11 mesure les inégalités par l’indice deGini, et compare les niveaux d’inégalités observé dans chaque type de ville avec un pays proche en termes d’inégalités de revenu. Sur cette dimension, les villes moyennes ne se distinguent pas de la tendance générale.

Paris présente ainsi un indice de Gini proche de celui du Brésil, pays considéré comme l’un des plus inégalitaires au monde, tandis que les communes rurales sont semblables, en termes d’inégalités, à un pays comme la Finlande,réputé pour ses faibles inégalités de revenu.

D’autres formes d’inégalités non pas au sein des territoires, mais entre les territoires offrent également quelques pistes pour mieux comprendre le paradoxe des villes moyennes. Le géographe et politiste Philippe Estèbe12 considère que, privilégiée pendant longtemps par l’État, les villes moyennes ont été délaissées petit à petit et subissent de plein fouet trois processus : la décentralisation (qui donne plus de pouvoir aux pôles régionaux et départementaux plutôt qu’aux sous-préfectures, vidant les villes moyennes des services de l’État) ; la mobilité de la population (qui travaille de moins en moins là où elle vit) ; et le très faible dynamisme économique (du fait de la disparition progressive des industries locales au profit des pôles économiques et financiers que sont les grandes villes).

Conclusion

Les campagnes et petites villes française semblent garantes d’un bien-être supérieur pour leurs habitants, comparativement aux grandes villes. Que ce soit en termes de satisfaction dans la vie, de bonheur ou encore de sens donné à sa vie, l’analyse de nos données montre un certain avantage de la ruralité. La qualité du cadre de vie, la plus faible insécurité, de plus faibles niveaux d’inégalités, de meilleures relations sociales sont autant de facteurs, très liés entre eux, susceptibles d’expliquer ce différentiel en faveur des campagnes.

Les villes de 20 000 à 100 000habitants bénéficient d’une partie des avantages d’une taille modeste, mais sont particulièrement défavorisées en termes de niveau de vie moyen, et sont le lieu de relations sociales plus dégradées, ce qui contribue à en faire le type d’agglomération le moins bien positionné en termes de satisfaction de vie.

Nos analyses n’épuisent évidemment pas toutes les sources possibles de ces différentiels, et ces éléments doivent constituer autant de pistes pour explorer plus en détail ce malaise des villes moyennes.

Données

Les données mobilisées dans cette note sont :

- La plate-forme « Bien-être » de l’enquête de conjoncture auprès des ménages, Insee / Cepremap – description sur le site de l’Observatoire. Vagues trimestrielles de Juin 2016 à Juin 2018.

- Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV), vagues de 2010 à 2015, Insee (producteur), Adisp (diffuseur) – description

Annexe

Collection Notes de l’Observatoire du Bien-être, ISSN 2646-2834

- Les auteurs de cette note tiennent à remercier Olivier Bouba-Olga pour ses conseils et remarques

- 1 personne sur 2 déclare un niveau de bonheur supérieur à 8 sur une échelle de 0 à 10 dans les communes rurales, contre environ 44% en moyenne dans les autres types d’agglomération.

- Merlin, P. (2009), Exode urbain : de la ville à la campagne, Les Études de la Documentation Française (France), no5303.

- Nous utilisons ici la notion d’unité urbaine comme découpage, afin de rattacher les communes périurbaines à leur agglomération. Les « villes moyennes » sont ici les unités urbaines comprises entre 20 000 et 100 000 habitants.

- Les choix d’habitation sont en partie volontaires : il va donc exister un effet de sélection que nous ne sommes pas en mesure de neutraliser ici, par exemple si les personnes les plus heureuses sont plus enclines à se déplacer vers des zones en expansion.

- L’émission de télé-réalité L’Amour est dans le pré joue particulièrement avec cette représentation

- La question des transformations du lien social traverse une grande partie de l’œuvre d’Emile Durkheim (De la division du travail social, Paris, Félix Alcan, 1893, Le Suicide : Étude de sociologie, Paris, Félix Alcan, 1897). L’industrialisation et l’urbanisation croissante qu’il observe à la fin du XIXe siècle ont une place importante dans ces transformations, et ses analyses du lien social trouvent encore un écho dans la sociologie contemporaine.

- Laura Leker, « Revenu et bien-être », Observatoire du Bien-être du Cepremap, n°2016 – 01, 21/01/2016 et Y. Algan, E. Beasley et C. Senik, Les Français, le Bonheur et l’argent, Éditions Rue d’Ulm, Opuscule du Cepremap n°46, 2018.

- Les ménages en situation de pauvreté monétaire sont identifiés comme ceux dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté (c’est-à-dire inférieur à 60% du revenu médian).

- Luttmer, E. F. (2005). Neighbors as negatives: Relative earnings and well-being. The Quarterly journal of economics, 120(3), 963-1002.

- Dans la figure 11, le niveau des inégalités est synthétisé par l’indice de Gini, qui varie de 0 à 1, 0 étant la situation la plus égalitaire en termes de revenu, et 1 la plus inégalitaire.

- Estèbe, Philippe. « Petites villes et villes moyennes : une leçon de choses », Tous urbains, vol. 21, no. 1, 2018, pp. 30-35.